第1914回 野鳥を描く上村淳之

①http://www.art-annual.jp/news-exhibition/exhibition/36234/より引用の【奈良】 文化功労者顕彰記念「鳥と語る 上村淳之展」

今回にご紹介致します鳥を描かれている画家の上村淳之は現在奈良平城のアトリエ「唳禽荘(れいきんそう)」に千羽を越える鳥たちと生活される上村淳之(1933〜)です。「鳥を飼っている」のではなく「鳥たちに居てもらっている」と常に語られ、幼い頃から頼まれもしないのに父親の日本画家上村松篁(1902〜2001)が京都の自宅庭で飼っている小鳥の世話をするのが楽しかったといいます。花鳥画家であった父を継いだのでなく、鳥好きが遺伝して自然に鳥を描くようになりました。両親の猛反対を押し切って絵の道に進み、大学在学中に京都の家を出て、現在の住居である「唳禽荘」に移り住みました。ここは祖母である上村松園(1875〜1949)が暮らした地で、淳之はここで好きな鳥を飼う為に禽舎を造り、餌になる草木や虫を育てて、共に暮らしながらじっくり写生をし、誠に個性的な画家として活動を続け今に至ります。

②-1.https://tamakobo.com/itojakuchu-takeuchiseihou-kawaigyokudou/より引用の伊藤若冲の鶏の作品

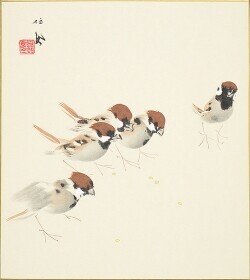

②-2.https://tamakobo.com/itojakuchu-takeuchiseihou-kawaigyokudou/より引用の竹内栖鳳の雀の作品

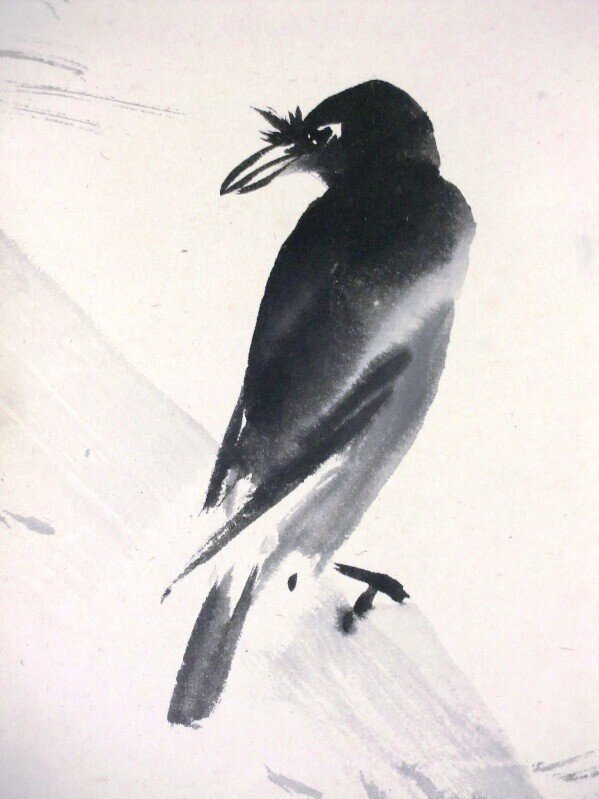

②-3.https://tamakobo.com/itojakuchu-takeuchiseihou-kawaigyokudou/より引用の川合玉堂の鴉の作品

日本には、野鳥専門に描かれています日本画家の方がいらっしゃいます。かつては「鶏」といいますと、庭に鶏を放し飼いにし、それを四六時中観察しては描いていたと言われる伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)【1716~1800】や、様々な動物を描かれていますが、猫も有名で、鳥たちの羽毛のふわふわもふもふ感が特徴的という竹内栖鳳(たけうちせいほう)【1864~1942】、自然に寄り添った風景画や水の描写の中に鳥や動物たちが描かれ、鳥や自然の素朴さがリアルに感じられる様な作品の川合玉堂(かわいぎょくどう)【1873~1957】など、鳥を描けば右に出る者がいない巨匠でした。この巨匠たちにも負けない画家が上村淳之です。

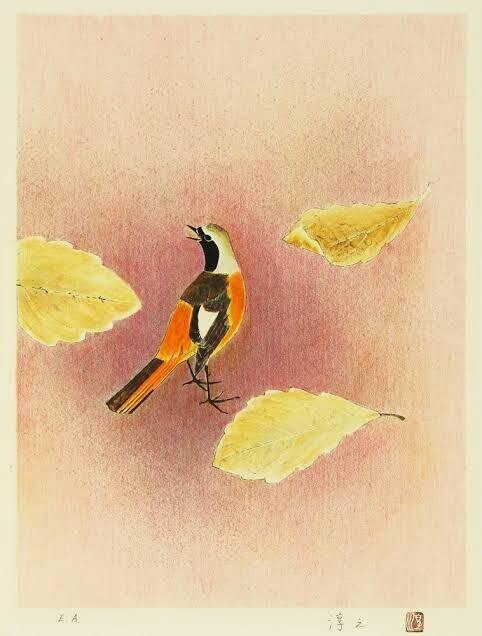

③-1.https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-02-25-5342-1175/より引用の「尉鶲」

③-2.https://miraika-art.jp/artist/uemura_atsushi/より引用の「尉鶲」の雌雄

③-3.https://www.tanabegarou.com/?p=40451より引用の秋の「尉鶲」

上村淳之の描く鳥たちは、広大な邸宅のお庭に放たれて住み着いています現在その約260種、1600羽以上を飼育しており、愛鳥家としても知られています。多くの鳥との暮らしの中で、じっくりと生態を観察して見出した「人間と自然との共生」の視点は、淳之の自然観、人間観や思想へと繋がっていきます。日々の鳥たちを間近に観察することができる淳之を羨ましく思いもします。上記の③-1.〜-3.の「尉鶲」は一番好きだった鳥みたいです。まだまだ、野鳥の作品は描かれていきます。

④-1.http://www.hyougen.jp/artist/%E4%B8%8A%E6%9D%91%E6%B7%B3%E4%B9%8Bより引用の「四十雀」

④-2.http://www.hyougen.jp/artist/%E4%B8%8A%E6%9D%91%E6%B7%B3%E4%B9%8Bより引用の「翡翠」

④-3.http://newedition.co.jp/zaiko/atsushi/atsushi.htmlより引用の「小千鳥」

幼い頃からお父様の松篁(しょうこう)の飼う小鳥達と共に過ごして来た画家上村淳之にとって、鳥達が常に身近に居ることはごく自然なことでした。淳之は絵の道に進むと同時に奈良平城へ移り住み、この自然豊かな中にあるアトリエ唳禽荘(れいきんそう)で好きな鳥たちと共に暮らしながら移りゆく季節を知り、またその生き様から多くを学びとり創作活動を続けて来ました。じっくり鳥たちと向き合いながら紡ぎだされた淳之の作品からは、清澄な空間に込められた深遠なる自然への画家の真摯な眼差しが感じられ、独自の「花鳥画の世界」を見て取れ、身近な鳥は他にもあります。

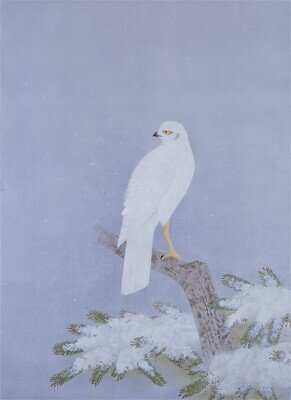

⑤-1.https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/shohaku/exhibition/sandaiten2021_2/より引用の「白孔雀」

⑤-2.http://www.art-annual.jp/news-exhibition/exhibition/36234/より引用の「小鷺」

⑤-3.http://www.art-annual.jp/news-exhibition/exhibition/36234/より引用の「白鷹」

奈良市にあります松伯美術館には、淳之の作品が数多く見られます。鳥好きな知人から託された孔雀の繁殖に成功し、⑤-1.の絵画はそれを幻想的な白い孔雀として描いたり、松篁が描きたいという鳥を手に入れ写生が出来る環境を整えるという事もあって自然に種類や数が増えていきました。その時々に家族となった鳥を題材に若き画家は西洋画の強い表現を取り入れつつ、花鳥画は東洋にのみ存在するという発見から日本画の本質を理解した上で、表現の模索を続けます。東洋それも日本特有の白が基調のようなタンチョウのような白さの⑤-2.の「蓮池」の白いコサギ、父松篁が最晩年に、熱望しながら描くことが出来なかった白鷹を何度も取り組み、食物連鎖の頂点にある者に求められる叡智と威厳のある姿を格調高く⑤-3.のように描く等、1933年生まれの高齢者と思えません。