第2219回 フクロウって

①-1.https://news.yahoo.co.jp/articles/2c3ad5df906ad2b217f19b279961f409a1b491a1より引用のベンガルワシミミズク(体長約50〜60㌢)

①-2.https://karapaia.com/archives/52180037.htmlより引用のコキンメフクロウ(体長約23〜27.5㌢)

①-3.https://www.central-park.co.jp/sp/safari/childs-farm/attraction.htmlより引用のアトラクションのメンフクロウ(体長約32〜40㌢)

最近では『フクロウ』といいますと、ネットで一倍ヒット致しますのは、洋鳥のペット用の癒し系の「フクロウ」や「ミミズク」が多くて、次には飼うことが出来ないのですが、癒しを求めてフクロウカフェなどが注目を集めています。また猛禽類としてショーを行うアトラクションにもいます。日本には鳥獣保護法などがあり、日本国内に生息致しますあらゆる野鳥は保護されていまして、飼うことは基本的には許されていませんので、その域を外れた外国の鳥にターゲットが絞られるわけです。従いまして、①-1.の写真のちょっと怖い系のベンガルワシミミズク(ミナミワシミミズク)や①-2.の写真ので可愛い系のコキンメフクロウ、また①-3.の写真のメンフクロウは洋鳥ということになります。この人気の現状は映画「ハリーポッター」のシロフクロウから火がついた模様。

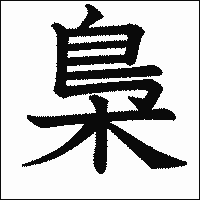

②https://kakijun.jp/page-ms/fukurou11200.htmlより引用の漢字の「梟」

日本での漢字表記での『梟』は総称の『フクロウ』、中称にも「フクロウ」、呼称にもフクロウはいます。これが『キツツキ』となりますと、日本には、総称をはじめ、中称にも、呼称にもキツツキと名の付く鳥はいないのです。すべてにある『フクロウ』とすべてにはない『キツツキ』は対照的です。日本における『フクロウ』を整理してみますと、Wikipediaでは呼称は本来ならウラルフクロウが本来のフクロウの呼び名です。その中称の「フクロウ」はこのウラルフクロウをはじめ、シマフクロウ、シロフクロウ、キンメフクロウの四種からなり、対する「ミミズク」はアオバズク、ユーラシアワシミミズク、トラフズク、コミミズク、コノハズク、リュウキュウコノハズク、オオコノハズクの七種で『フクロウ』は十一種日本美には生息しています。また議論の争点となる「フクロウ」と「ミミズク」の違いは、羽角という耳のようなものがついた『フクロウ』を「ミミズク」と呼び、付いていないものを「フクロウ」としたはずですが、なぜかシマフクロウには羽角があり、アオバズクには羽角がないのが謎です。

③https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/garou/tenran/2018/december_fukurou/より引用の日本では不吉な鳥の『フクロウ』

では、昔からの日本における『フクロウ』は日本人にどういう印象を与えたのでしょうか。呼称のウラルフクロウは夜行性であるため、人目に触れる直接の機会は多くありませんが、その知名度は高く「森の物知り博士」「森の哲学者」などとして人間に親しまれています。木の枝で待ち伏せて音もなく飛び、獲物に飛び掛かることもあり「森の忍者」と称されることもあります。Wikipediaでは『古語で飯豊(いひとよ)と呼ばれていた。日本と中国では、梟は母親を食べて成長すると考えられていた為「不孝鳥」と呼ばれる』とあります。また『「梟雄」という古くからの言葉も、親殺しを下克上の例えから転じたものに由来する。あるいは「フクロウ」の名称が「不苦労」または「福老」に通じるため縁起物とされることもある。広義にフクロウ目の仲間全体もフクロウと呼ばれている』と不吉な鳥としたり、縁起物の鳥の様子。

④https://prcm.jp/list/%E5%B9%BB%E6%83%B3%E7%9A%84%20%E3%83%95%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A6より引用の神秘的な『フクロウ』のイラスト

ほかの鳥に比べて『フクロウ』ほど神秘的な鳥はいないと思います。ここからはウラルフクロウのことになります。フクロウの顔をよく見ると、ハートの形をしています。この特徴的な顔のつくりを顔盤といい、パラボラアンテナのようにとても小さな音でもキャッチできるようになっています。そして、顔盤で集めた音を耳で聞き、獲物がいる場所を見つけます。また人の耳の穴は左右の高さが同じ対象に付いていますが、フクロウは左右の耳の穴の高さが違う非対称です。これらの秘密のおかげで、フクロウにはどんなに暗い夜の森でも獲物の位置を正確にとらえて飛ぶことができます。フクロウは羽音を出さずに羽ばたき、飛ぶことができます。これは、フクロウの羽のつくりにあります。細かいギザギザがあり、このギザギザがあることで羽音を消して飛び、獲物に静かに近づくことができます。この構造は500系新幹線のパンタグラフにも応用されています。そして、ほかの鳥の足の造りは前向きの趾三本、後ろ向きの趾一本が多いですが、フクロウの趾は前後二本ずつになっています。枝に止まったフクロウの趾を見ると、がっしりと掴んでいる様子が分かります。この趾のおかげで、フクロウは一度掴んだ獲物をしっかり掴む事ができます。まだあります。

⑤-1.https://zatsuneta.com/archives/004027.htmlより引用の脚が長い「フクロウ」

⑤-2.https://zatsuneta.com/archives/004027.htmlより引用の眼球は動かない『フクロウ』

⑤-3.https://www.asahi.com/edu/nie/tamate/kiji/TKY200707090333.htmlのイラスト図解

『フクロウ』の神秘的な身体の秘密には、⑤-1.の写真のような脚の長さにあります。①のタイトル写真を見る限りでは、脚は短いものだと思いたくなりますが、この写真のようにお腹の羽毛を手繰り上げますとこのような長い脚が現れます。『フクロウ』は脚が長いので、長時間において歩くことが出来ます。また、夜行性であるために、ほかの鳥よりも暗闇の中でも、獲物を捕らえることが出来るのは、眼の感度が、明暗を区別する視細胞の桿状体が人間の百倍もあると言われています。ウラルフクロウなど耳が非対称となっていますフクロウは黒眼の部分が大きく、昼行性のアナホリフクロウや①-2.の写真のコキンメフクロウなどは、黄色い色の部分が大きく、①-1.のタイトル写真のベンガルワシミミズクはオレンジ色の眼で日の出や日の入りに適応しているので、朝方や夕方に活動するのに適していると言われています。日本のトラフズクやユーラシアワシミミズクもオレンジ色です。そしてあらゆる『フクロウ』の眼球は動かすことが出来ません。⑤-2.のイラストのようなUFOみたいな形をしていますので、動かせず、代わりに⑤-3.のイラスト図解のように首振りは約270°回ります。それは人の頸椎の骨は七個に対して『フクロウ』は倍の十四個もあります。また、フクロウの耳の中を覗くと眼球が見えます。