第1310回 営巣しない鳥

①https://farmlog-miura.com/?p=1219より引用の保育器で産まれたヒヨコ

①の写真は保育器で孵化した鶏のヒナです。皆さんもご存知のように鶏は野鳥ではなく、飼鳥、これも一部の話しで、今や鶏はブロイラーという、大量飼育、いや大量生産の時代になっています。「飼育」から「生産」へもはやモノ扱いの鳥と言えます。こんなに大量に産まされ、飼育され、出荷され、私たちの食卓では姿を変えて、おかずとして、テーブルに唐揚げとか、卵焼きなどなど。そんな鶏が抱卵してヒナを還すより、保育器で孵化させるしかなく、鶏は営巣できるはずもない。

②-1.http://nekosen.cocolog-nifty.com/mikoppe/2014/10/post-578f.htmlより巣箱を利用するシジュウカラ

②-2.http://www.bird-research.jp/1_katsudo/subako/index.htmlより引用の巣箱を利用しますが内装するシジュウカラ

よくお庭が広く、野鳥が好むガーデニングを施されて、誘鳥木などがあるお宅には、色んな野鳥がやってきます。冬場に餌台などが設置されるならら、命を繋ぐ食料調達場として、定期的に姿を表すことと思います。その野鳥には当然スズメが一番乗り、シジュウカラやメジロなど身近な野鳥が現れます。その中でも巣箱を設置してやれば、シジュウカラは写真のように、繁殖期にはつがいで訪れ子育てします。じゃあ巣作りをしていないねのか、ちゃんと内装は施し、子育てに備えます。

③https://www.google.co.jp/amp/s/mainichi.jp/articles/20170608/k00/00e/040/238000c.ampより引用のイワツバメの巣を横取りしたスズメ

最近では、民家の環境も変わってきまして、木造住宅が減り、最新建材で住宅を建てるために、今まで木造住宅の戸袋や屋根裏の空気孔に営巣していたスズメたちが、巣作りをすることができなくなりました。よく探してみると、電信柱の横に向いた角柱や、スズメバチの去った蜂の巣を巣、または③のようなツバメの仲間の巣を掠奪して、子作りをせざるを得ない地域もあるとのことです。自分で営巣しないのではなく、仕方なしの営巣で、多分シジュウカラと同じく改装しています。

④-1.https://www.google.co.jp/amp/s/gigazine.net/amp/20101008_cuddly_baby_penguinより引用の巣を作らず、足の上を巣の代わりにするコウテイペンギン

④-2.http://sankoujin.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/post-f33a.htmlより引用のヨタカの適当な産卵

④-1.の写真はペンギンの仲間では一番身体の大きなコウテイペンギンです。二番目に大きなオウサマペンギンも営巣はしません。この二種のペンギンの生息する環境を考えましたら、巣作り出来ないのかもしれませんが、産んだ卵は自分の足の上で温めます。しかし④-2.の写真のヨタカは夜行性で、普段からの採餌方法も口は大型で、クチバシは小型で幅広いのを利用して、口を大きく開けて飛び回るだけで、口に虫を集めます。そんなヨタカは適当な落ち葉のある場所に産むだけです。

⑤-1.https://www.google.co.jp/amp/s/weathernews.jp/s/topics/201805/100115/amp.htmlより引用のウグイスの巣に托卵するホトトギス

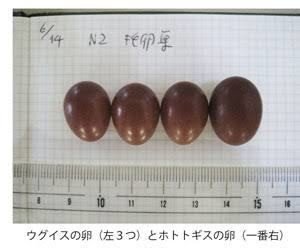

⑤-2.https://www.google.co.jp/amp/s/weathernews.jp/s/topics/201805/100115/amp.htmlより引用のホトトギスの卵(右端の一個)はこんなにウグイスの卵に大きさもそっくり

⑤-9の写真はがウグイスの巣に托卵したホトトギスのヒナが、仮宿の育て親から給餌して貰っている写真です。④-2.のヨタカは営巣はしませんが、産んだ卵を自分で責任もって育てます。親鳥の性質を知って、ヒナも親鳥に従い外敵から身を守るべく、鳴き声を上げません。これに対してホトトギスなどの托卵鳥は⑤-2.の写真のように相手に合わせた卵も似せて、仮宿のヒナを次々に巣から落として、自分だけを育て親に育てて貰います。営巣もせず、子育てもしないのも自然です。