第971回 野鳥のいろんなこと

①https://www.google.co.jp/amp/free_illustrations.be-bop.info/article/214645407.html%3famp=1より引用のイラスト

②https://www.google.co.jp/amp/s/sdknz610.exblog.jp/amp/19696443/より引用の野鳥の擬傷行動(コチドリ)

野鳥の非常事態の行動に偽傷があります。チドリ類、シギ類、カモ類、ライチョウ、キジ類、ヨタカ、ホオジロ、ホオアカ、ヒバリ、ビンズイ、サンショウクイで知られます。狙われ易い地上に単独で巣作りする鳥で発達しています。巣やヒナが外敵の目に留まりやすい種に特に発達しヒナを守りたいという気持ちと、逃げたいという葛藤が、このような行動を起こさせるという説もあり、結果を予測して行動でもありません。進化の過程で自然選択的に定着した反射的行動のことです。

③https://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10610003295より引用の鳥の群れのイラスト

日本で越冬する鳥244種の群れ類型は⑴単独、⑵小群、⑶中群、⑷大群に分けてみました。 ⑴A)陸鳥41種 B)水鳥11種 イソヒヨドリ、ルリビタキ、アカヒゲ、ミソサザイ、カワガラス、モズ 、アカゲラ、カワセミ、チョウゲンボウ、ハイタカ ⑵ A)50種 B)43種 ホシガラス、カササギ、アオジ、ホオジロ、クロジ、ゴジュウカラ、コガラ、シジュウカラ、セグロセキレイ、アオバト、キジ⑶ A)11種 B)-種 カケス、イカル、メジロ、エナガ、シメ、ウソ、ツリガラス ⑷ A)28種 B)60種 ハシブトガラス、スズメ、ムクドリ、マヒワ、ヒガラ、カシラダカ、ツグミ、キレンジャク、ツバメ、ハマシギ、カモメ

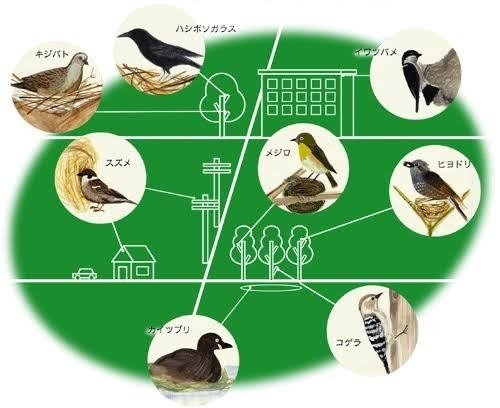

④http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2003torinosu/virtual/より引用の野鳥の棲み分け

群れのメリットは、誰かが敵を発見すれば騒ぐので自分も逃げられ、敵に襲われても自分は襲われない確率が高くなるということで、食べ物を見つける可能性が高くなります。またつがい相手を探しやすい。巣立った幼鳥の教育効果もあります。標高による住み分けは、高所がメボソムシクイ、

ルリビタキ、マミジロ、ヒガラ、ホシガラス 中所

エゾムシクイ、コマドリ、アカハラ、コガラ、カケス、低所がセンダイムシクイ、コルリ、クロツグミ、シジュウカラ、オナガ等となっています。

⑤https://www.suntory.co.jp/eco/birds/about/?transfer=mobile_to_pcより引用の野鳥の自然体系

アショッフとウェーバーの法則というのがあり、

遠出の際は高い空を飛び、メスはオスに比べるとあまり遠出をしない。朝曇っていたりして、いつもより目覚めの照度が低いと、あまり遠出しません。また特にスズメ目の小鳥はメスの方が、生まれた場所から遠く離れることが多いです。混群を形成する先導種は、リーダー役のシジュウカラや意外には小さなエナガが勤め、随伴種は同じ柄類でも大きな方のゴジュウカラやキツツキの仲間の体長約15㌢もあるコゲラが後方支援を努めます。