第1937回 日本らしい鳥 ⑶

①https://twicolle-plus.com/articles/572905より引用のイラスト

②-1.http://www.birdfan.net/2017/03/24/51265/より引用のヒヨドリ(体長約28㌢)

②の写真のヒヨドリといえば、今現在でも「ピィー、ピィー、ヒーヨ」とけたたましく鳴き声を上げることで有名です。特に春先になりますと、甘いもの大好きで、桜の蜜を巡ってメジロを蹴散らす場面はよく見かけます。こんな暴れん方のヒヨドリですが、平安時代の日本では、仔飼いにすると非常によく慣れ、飼い主を見分けますので、貴族の間で盛んに飼われていました。古今著聞集などにその記述があり、現在の競走馬のように個体名が付けられ愛玩されたようです。源平合戦の一ノ谷の戦いで知られる鵯越はヒヨドリの渡りの場所だったことから呼ばれていました。日本国内では留鳥または漂鳥としてごく普通に観察されますが、他の地域での生息数は少ない日本の鳥です。

③-1.http://www.birdfan.net/2021/01/15/81092/より引用のイカル(体長約23㌢)

③-2.http://www.birdfan.net/2019/01/11/67310/より引用のアトリ(体長約16㌢)

③-1.の写真のイカルと③-2.の写真のアトリは共に「日本書紀」に登場する昔からの鳥です。イカルは鵤、桑鳲で、アトリは獦子鳥、花鶏とどちらの鳥も漢字表記は日本の鳥らしい雰囲気です。イカルと言う発音は、奈良の斑鳩を思い起こし、イカルは留鳥です。しかしアトリは発音的にも日本の鳥らしくはない名前のように感じますし、漢字表記も当字に近いです。またアトリは留鳥ではなく冬鳥です。共に「日本書紀」に登場するもイカルのほうが日本の鳥らしく感じます。現にイカルの別名も、木の実をクチバシで廻したり転がしたりするため古くは「マメマワシ」や「マメコロガシ」木の実を好んで食べるため「まめうまし」や「豆割り」などと呼ばれ親しまれたといいます。

④-1.http://www.birdfan.net/2018/10/19/65608/より引用のモズ(体長約20㌢)

④-2.http://www.birdfan.net/2021/03/05/81600/より引用のアカモズ(体長約20㌢)

一概に「モズ」と言っても日本には色んな仲間がいて、古文書の「古事記」や「日本書紀」にも「モズ」は登場し、古くから発音は二文字で、漢字表記は「百舌鳥」と三文字と言う謎の鳥でもあります。殆どの呼び名が「モズ」であとは『伯労』でその由来を調べてても別名としかでてきません。日本の「モズ」の仲間は④-1.の写真な留鳥のモズをはじめとして、夏鳥の④-2.の写真のアカモズとチゴモズ。オオモズとオオカラモズは冬鳥、タカサゴモズは旅鳥、セアカモズは稀な迷鳥とこの日本の何処かで「モズ」を見ることが出来ます。古くから「モズ」の二文字で呼ばれているこの鳥の名前に関しても『モ』は鳴き声『ズ』はウグイスやカラスのように、鳥を表す接尾語とする説があるというだけで、これも謎です。そして「モズ」といいますと「速贄」という貯食なのか、生贄なのかの不思議な行動もありますが、それを踏まえて見ても、大阪府の府鳥を努めるなど、その認知度は立派で、充分な日本の鳥です。

⑤-1.http://www.birdfan.net/2019/04/12/69912/より引用のスズメ(体長約15㌢)

⑤-2.https://shikabee.com/niyunaisuzume/より引用のニュウナイスズメのつがい(左がメス、右がオス共に体長約14㌢)

どうのこうのと言っても、私はやっぱり、⑤-1.の写真のスズメも、⑤-2.の写真のニュウナイスズメも二種ひっくるめてモズのように「スズメ」とした時には、やっぱり日本の鳥だと思うます。特に今でもスズメは私たち人間の住んでいるところにしか営巣したり、繁殖したりはしません。また私が幼い頃に、キジが登場した「桃太郎」の昔話と同じように「雀のお宿(別題:舌切り雀」)」があります。代表的な昔話に登場致しますのは、この他にはツルとかです。一番身近な「スズメ」が登場する事により、日本の鳥らしく感じられます。

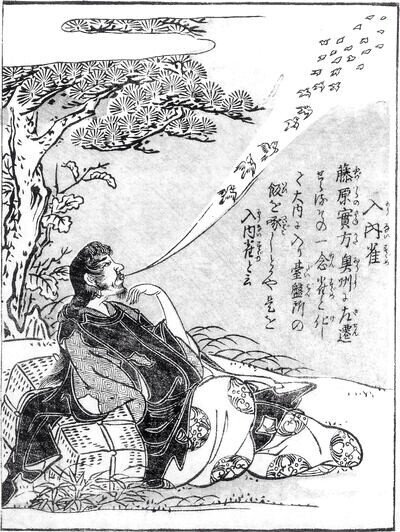

⑤-3.https://youkaiwikizukan.hatenablog.com/entry/2013/03/10/145329より引用の妖怪「入内雀」

なぜ、身近でないニュウナイスズメを持ってきたかといいますと、平安時代の歌人、藤原実方の怨みが雀になったと言われる妖怪の「入内雀」です。今も日本に生息しています「スズメ」の仲間のニュウナイスズメが妖怪の話に実名で登場致します。と言ってもニュウナイスズメは元々は日本の私たちの身近な野鳥として、私たちに一番近い存在であったようです。それがアフリカ大陸から流れ流れて日本に辿り着いたスズメにその生息域を奪われて、山野に追いやられました。「雀のお宿」は鎌倉時代前記の宇治拾遺物語の「腰折雀」が起源とされ、もうこの頃にはスズメにその居場所を譲っていると思われますが、平安時代の文献に登場のニュウナイスズメも、私達の子供の頃に「雀のお宿」に登場するスズメも日本の鳥です。