企業スポーツ文化が根強く残る秋田の地で、企業スポーツの原点に立ち返り、さらにその崇高さについてあれこれ思いを馳せてみた、というお話

会社の名前のついたサッカーチーム=その会社のサッカー部、と必ずしもそういうわけでもないのです。以前は会社の冠のあるチームは、選手スタッフ全員がその会社の従業員というのが当たり前でした。しかし近年では、会社の名前はついているけども社外の選手も在籍するチーム、言ってしまえば「サッカー部」ではなく「クラブチーム」という形式を取るチームも出てきました。それは、雇用形態の多様化や金銭的や経理上の問題、場合によれば株主への対策の一環というケースもあるかもしれません。要は、昔みたいに強化クラブとして仕事を早上がりして毎日練習ができるような、そんな恵まれた環境の会社が減ったということです。ワンマン社長による非上場の会社なら、社長の意向で資金や勤務体系も何とでも出来るでしょうが、規模が大きい会社となるとそうもいかないのです。「週末にサッカーをやるのはいいけど、仕事に穴は開けないでね!」というのが基本スタイルとなります。それでも東京都リーグを見ると、名だたる大企業のサッカーチームが名を連ねているのです(ちょっと前は1部に錚々たる大企業の名前があったのですが、今は辛うじて東京海上日動火災(現東京海上FC)がいるのみです)。そういった環境にあるのが、今の企業チームを取り巻く事情ではないでしょうか。

前々回は、会社から全面的なバックアップを受けた強化クラブについてお話ししました。今回はそうでない「その他大勢」に属するであろう、一企業の同好会レベル(あるいはそれに近い)サッカーチームについてのお話です。

9/10 東北リーグ2部北@TDK総合スポーツセンター TDK親和会 3-2 北都銀行サッカー部

前日の西が丘から7月に続いて夜行バスにて東北方面に向かいます。前回の池袋と違って今回はバスタ新宿。ここは出来てすぐに1度だけ使ったのですが、その時のさほど変わらず、相変わらずのカオスな雰囲気でしたね(笑)

マンホールしか撮れませんでした←マンホールではない(笑)

今回乗ったのは鶴岡・酒田行きのバス。仁賀保に行くバスもあったのですが、6時過ぎに仁賀保に着いても何するの?と思い酒田行きにしたのですが、後から思えば羽後本荘まで行けば時間潰しもできたし、また朝食にもちゃんとありつけたよな、などと後悔…、はしてません!(嘘)

朝6時半に酒田に到着。試合に間に合う電車までの時間で街中を散策。北前船の寄港地として栄えた街らしく、たしかに寂れてはいましたがそこそこいい雰囲気の街並みは残っていました。20年近く前に来た時はただ駅前で泊まるだけでした。ぜひ、次来る時にはもう少しゆっくりしたいですね…

荘内銀行って本店はたしか鶴岡だったような…

地方経済は本当に疲弊し切ってますね…

綺麗な碁盤の目の中心地が街の成り立ちをよく示していますね。

ここで朝食を食べても良かったんだよな、とやや後悔…

立派な三重塔が見えました。

7:55発の列車で仁賀保に向かいます(早っ!)

酒田から列車に揺られること約50分。本日の現場近くである仁賀保駅に到着です。今回で3回目になります。1回目はここから羽後本荘方面にバスに乗って旧西目町にある西目サッカー場へ、2回目は駅から線路を挟んだ東側にある仁賀保グリーンフィールドに、いずれもブラウブリッツ秋田の試合でした。10年以上前のことですが、駅舎も確か変わってないと思います、少なくとも中はこんな感じだったように記憶していますから…(汗)

田舎に行くとこれくらいの駅舎があるだけでもありがたいです。

ここからこの日の現場へはバスで少しだけ戻ります。一つ手前の駅の金浦駅のちょっと手前、白瀬記念館入口というバス停が最寄りとなります。にかほ市出身で南極探検隊を結成、日本人初の南極大陸到達を成し遂げた白瀬矗の功績を讃えて建てられた白瀬南極探検隊記念館のある隣がこの日の現場、TDK秋田総合スポーツセンターです。

看板より下の情報が多すぎて困ります(笑)

仁賀保といえばTDKと共に成長した街です。磁気記録テープの元となるフェライトを発明し、TDKの前身である東京電気化学工業株式会社を設立した齋藤憲三の出身地である仁賀保は、昔からTDKの工場や関連会社が多く存在します。そして、このTDK秋田総合スポーツセンターには都市対抗野球で優勝したこともあるTDK硬式野球部やブラウブリッツ秋田の前身のTDKサッカー部のグラウンドがあります。

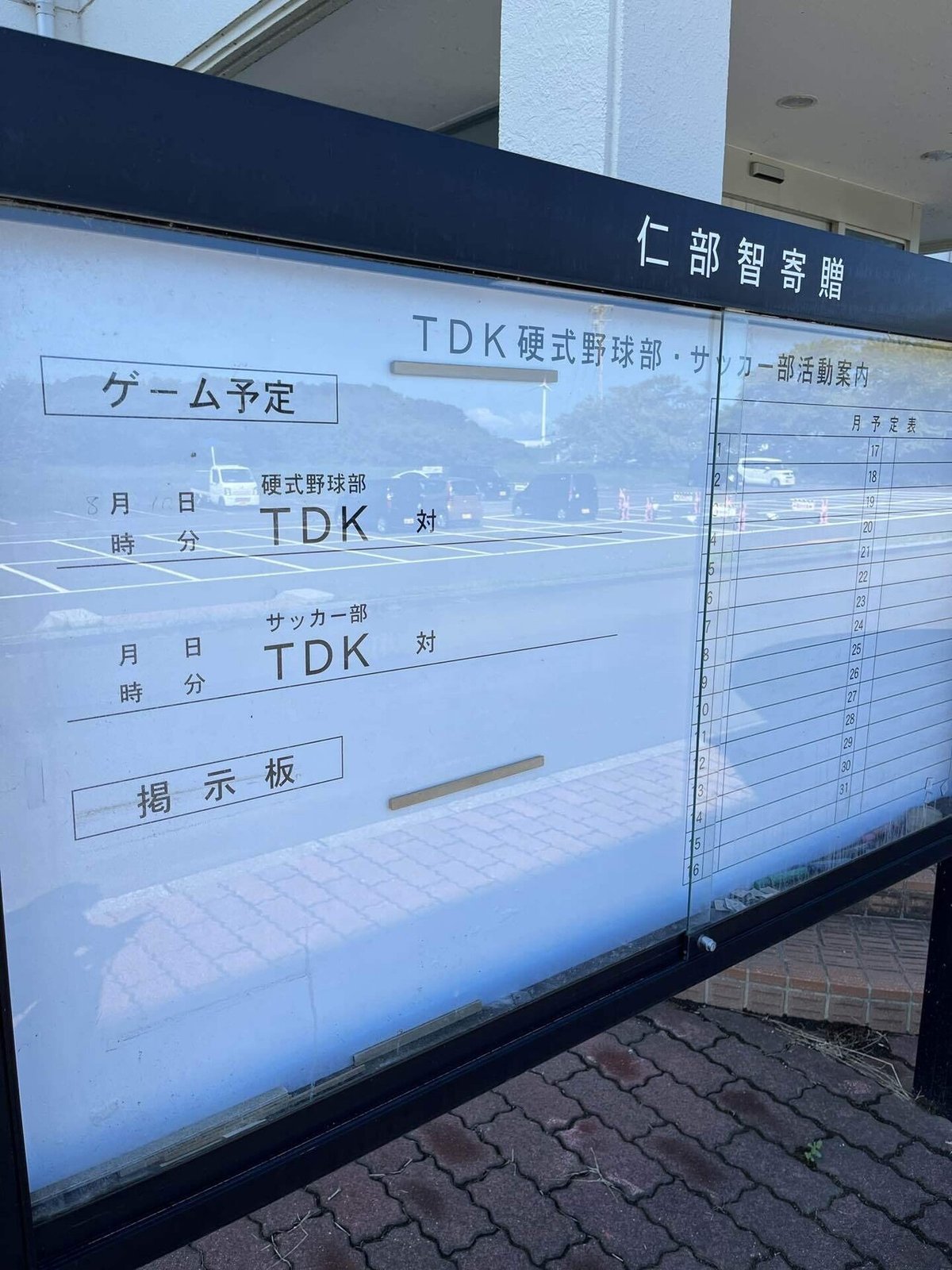

上段には「TDK硬式野球部」の文字が…

かつて、ここにサッカー部があったことの生き字引です…

TDKの福利厚生施設でもあることが伺えます。

小さいながら、座ってみられる芝生席がありました。

試合はリーグ上位のTDK親和会と最下位の北都銀行ということで、TDKが地力の差を見せます。6分に15番伊藤のゴールで先制すると、12分に追加点。その後、やや盛り返してきた北都銀行もチャンスを作るもゴールには至らず、前半は2-0とTDK親和会リードで折り返します。

豪快に振り放ったシュートは…

決めた選手はご満悦です!

攻めてるシーンもあったのですが、得点には繋がらず…

後半も途中まではTDKペースの試合。60分に3点目を挙げて試合は決まったかと思われましたが、北都銀行唯一の交代要員のFWが入ってから北都銀行が攻勢に出ます。その交代で入ったFW佐藤がゴールを決めると、その後もTDKゴールを迫り、CKから2点目を決めます。もしかしたら追いつけるかも?という雰囲気になりましたが、反撃もそこまで。TDK親和会が逃げ切って勝利。北都銀行は少ない人数ながらもよく戦った試合でした。

同好会と言えど企業の看板を背負う以上、大切な使命があるのです

この両チーム。名前からも分かるように、一企業のサッカーチームです。北都銀行はサッカー部なので選手、スタッフ全員社員というか行員ですが、TDK親和会は同好会レベルの活動のはずなので、こちらもやはり基本的には全員がTDKや関連会社の社員ではないかと思われます、詳細が分からないので断定はできませんが…。

秋田というところは、今でも企業スポーツが根強く残っている土地です。サッカーでは他にも東北2部北にいる猿田興業、他にも女子バスケットでは秋田銀行が実業団大会で何度も優勝をするくらいの強豪ですし、女子バレーで今シーズンからV1に昇格する、山形の酒田を拠点にするアランマーレのバスケットボールチームが秋田を拠点に活動しています。このアランマーレもプレステージインターナショナルという会社が運営しているスポーツチームで、選手は全員プレステージインターナショナルの社員として雇用されています。

J3ヴァンラーレ八戸と対戦した猿田興業。

八戸のサポーターの心の中にもしっかり刻まれたことでしょう。

サポートしている企業やお店も多く見られました。

秋田で活動するバスケットのチームはどうなんでしょうか?

このように秋田には企業がスポーツを支える文化が根付いているようで、そういう環境も相まってかこの両チームのような企業チームがいまだに健在なのかもしれませんね。

ということて、まずはTDK親和会のお話から。TDK親和会とブラウブリッツ秋田の前身であるTDKサッカー部との関係ですが、実はサッカー部が発展的解散のうえ、Jリーグを目指すクラブチーム化した際に新しく出来たということではなく、1987年に創設されたチームということなので、サッカー部と並行して存在したチームということになります。つまり、創設当初からTDKのサッカー同好会ということになります。サッカー部が無くなって何年かまではサッカー部にいた選手もTDK親和会に所属したりしてましたが、今はそういう選手もいません。まあ、当然と言えば当然ですよね。

そんなTDK親和会。2005年に初めて東北リーグに昇格したものの1年で降格。再び東北リーグに戻ってくるのは2011年でした。以後、2部北で概ね中位辺りをキープしつつ、今まで2部北に残留し続けています。仁賀保という非常に不便な土地にもかかわらず、比較的安定した成績を残しているということは大したものだと思います。

登録メンバーも、地方のクラブチームによくありがちな、若い年代の新しい選手がなかなか入ってこないということもなく、いい感じでいろんな年代の選手が所属していて戦力分布的にも悪くないです。本当に奇跡というくらいのチームですね。

では、なぜ人口わずか22000人程度の一地方都市で、これだけ年齢問わずサッカーができるだけの人材が集められるのでしょうか?それはひとえにTDKの企業城下町だからでしょう。仁賀保駅前にはTDKの関連会社の比較的大きな工場があります。また、市内のあちこちにもやはりTDKの関連会社が多数あります。さらに、TDKのような大企業があることでTDKを取引先とするさまざまな業態の会社が成り立つわけで、自ずと地域全体の雇用が安定します。働き口があれば、学校を卒業しても安心してサッカーを続けることが出来ます。このように街にある程度の産業が根付いているからこそ、TDK親和会が長年にわたって安定して選手が集まり、そしてそれなりの成績を収めている大きな要因ではないでしょうか。

市内にはTDKの関連工場などがあちこちに有ります。

時間があれば寄りたかったのですが…

いかにも大企業の社宅っぽいですね…

また、クラブチームの悩みの種である練習場の確保も、TDKの同好会ということで今回の試合会場でもあるTDK秋田総合スポーツセンターのグラウンドを使用することが出来ることも大きいでしょう。このグラウンド、試合のあったピッチは実はサッカーコート2面は取れるほどの規模で、しかも天然芝という実に恵まれた環境です。これほどのグラウンドを借りようと思うと相当なお金がかかりそうですが、おそらく破格の安さで利用できているのではないかと推測します。練習環境の良さもチームの実力に大きく関わってきます。非常に恵まれた環境と言えるでしょう。

このようなクラブを維持しようと思うと、当然ながら相当な費用が掛かります。それを賄うためにいろんな会社やお店などを回り、スポンサーを募ってチームの運営資金の足しにします。と同時に、選手が安心してサッカーを続けるためには安定した収入と決まった休日が必要です。それらが揃って初めて、クラブのサッカーチームが成り立つのです。これはこれまでもずっとお話ししていることです。会社の同好会なのである程度は会社から資金が出ているかもしれませんが、それでもこのような条件が重ならないことにはチームは長く続かないのでしょう。

また、地域の住民の理解や協力も必要です。TDK親和会では現在、小・中・女子・シニアのサッカー振興にも力を入れているようで、そのような協力関係もチームの存続には欠かせないのでしょう。強化クラブではありませんが、企業の名前を背負って活動する以上、企業の地域・社会貢献という観点からこのような活動は今後ますます重要にになってくると思われます。1年でも長く東北リーグでプレーすることがそれらの活動を支える大きな要因となるでしょうから、これからも地域を支えるクラブとしての活動を期待したいです。

会社の誇りを胸にこれからも戦い続けます。

北都銀行とスポーツとの関係、そしてサッカー部について軽く触れておきます

負けたものの、最後まで諦めない姿勢を見せた北都銀行は秋田市に本店のある地方銀行です。1895年(明治28年)に旧増田町(現在の横手市)で増田銀行として開業。1922年に羽後銀行に改名、1964年に本店を秋田市に移転。現在の名前になったのは、同じ秋田にある秋田あけぼの銀行と合併した1993年から。今は山形県内の荘内銀行と共に持株会社であるフィデアホールディングス株式会社の傘下にあります。

昔は大手、地方問わずいろんな銀行にさまざまな運動部があり、中には全国大会でも好成績を残すチームもありました。しかし、バブル崩壊やリーマンショック、金融庁による厳しい監視体制、さらにはもの言う株主対策などもあり、特に団体スポーツを中心にどんどんと淘汰されていきました。北都銀行には1971年に創部され、強化クラブとして活動している男女のバドミントンクラブが存在します。2021年の全英オープン女子ダブルスで優勝した永原和可那、松本麻佑が所属するなど、全国でも名の知れた存在で、地域のバドミントン教室なども積極的に開催しているのですが、残念ながらサッカー部はどうやら「単なる1同好会」レベルの扱いのようです。

サッカー部の創部年を示す資料が見当たらなかったのですが、2000年に東北リーグ2部北に昇格。その年いきなり優勝するも南ブロックとの2部優勝決定戦に敗れ昇格できず。2002年にも優勝するがまたしても2部優勝決定戦で佐川東北に敗れ、さらに入替戦では同じ秋田の秋田市役所に敗れ昇格はならず。その後、2007年に最下位となり秋田県リーグに降格、2015年に再昇格するも最下位にて再び県リーグへ。現在、3度目の昇格となる2017年より東北2部北に在籍しているというのがおおよその歴史となります。2000年あたりの強さを見るとおそらくその頃はバドミントン部同様、強化クラブだったのではないでしょうか。

どうしても見たかった銀行員による「ガチのサッカー」

銀行員といえばどこの銀行も総じてかなりの激務です。特に外回り営業となると、ノルマやさまざまなプレッシャーと日々向き合いながらの仕事でしょう。それでも強化クラブであれば、それなりに仕事面でほ負担の軽減措置はありそうですが、そういうアドバンテージがないだろう北都銀行の選手たちは、仕事が多忙すぎて本当ならサッカーどころではないのかもしれません。さらにこの試合の約1ヶ月半前に秋田県で線状降水帯の発生、県内でも特に秋田市内の各所で水没被害が多発しました。多くの県内の中小の取引先もその被害に遭われたでしょう。それらの救済措置や支援策なども重なり、通常よりも仕事の量が明らかに増えているはずです。そんな疲労困憊の状態にもかかわらず、週に2日あるとはいて貴重な休日をサッカーの試合に充てるということは並大抵のことではありませんし、それだけサッカーに対する情熱は半端ないという証ではないかと思うのです。

また仮に強化クラブだったとしても、入ってくれそうな選手は限られています。というのも銀行という業種はかなり特殊で、学生時代の就職活動の時点で金融系を志望する学生以外はほぼ集まらないからですし、そもそも学業の成績が優秀でなければ銀行の1次試験すらクリアできません。つまり、学生のしかも早い段階から金融系志望じゃないと就職できないのです。そして金融系を志望する体育会系の学生のほとんどは、おそらくその時点で今まで続けてきた競技を辞める覚悟で就職活動をしていると思うのです。そういうこともあってか、近年では特に銀行の男子の運動競技部は消えていく運命にあるのではないかと思うのです。それでもまだサッカーを続けたい、そう思う選手たちだけが、今ここに残ってプレーを続けているのです。嵐や台風、大災害などのさまざまな困難を乗り越えて、それでも生き残ってきた精鋭たちとでも言いましょうか?そんな逞しい選手たちだと私は思うのです。そう思うと、ここで彼らのプレーを見られたということは本当に奇跡だと思います。ありがとう…

そんな逞しい「戦う銀行員」北都銀行の選手たちです。

それでも結婚して家庭を持ち、さらに転勤などで練習や試合に参加できなくなり、泣く泣くチームを去らざるを得ない選手たちも多いでしょう。北都銀行の全登録選手数はわずか14人。東北リーグ所属全30チームの中で最少人数です。それでもこの日のメンバーは、たった一人だけ欠けた13人。ほぼ全員が揃っていました。おそらく日々の仕事の量や時間を考えると、まともに練習など出来ない状態だと思われます。それでも試合が始まったら自然と身体が動き、ボールを追いかけて足が動く。彼らはアスリート以上にアスリートだと思います。体は毎日の激務と目の前の試合でそうとう疲れているであろう極限状態なはずなのに、それでも自然と身体が動く。もはや、感動を通り越して神々しく感じます。なぜ彼らはここまで、自らの身体を虐め抜いてまでサッカーに打ち込むことができるのだろうか?そのパワーの源は、サッカーに対する情熱そのものと言えるでしょう。

負けた後の彼らの姿はとても清々しかったです。そこには勝ち負けとは無縁の、何か別の価値観が存在しているようにも思えました。仕事をしながらサッカーを続ける、ということの過酷さを一番知っている彼らだからこそ到達しうる何か、なのかもしれませんね…

それでも後半のATに放った渾身のシュート!

そしてシュートを打った途端、再び足を攣ってしまう。

そこまでしてまで、まだ走る彼らの姿が実に愛おしいです…

リーグが終了し、北都銀行は東北2部北の最下位。予定では最終順位決定リーグがあるようですが(まだ日程が出てないので、本当に開催されるか分かりません)、来年もここにいる保証はありません。コロナ禍以降、秋田県内のリーグ戦はずっと中断したままでした。ようやく今年から再開されたようですが、参加チームはわずか3つ。一度降格してしまうと、今のチームレベルですら維持するのも難しくなるでしょう。場合によればそのまま解散ということも考えられます。ようやく見ることのできた北都銀行サッカー部。来年も見られることを切に願います…

そんな誇り高き戦士たちに栄光あれ…

試合を終えた彼らはこのままで自走で自宅へ帰り、ひとときの休息を済ませて、再び現実の社会へと帰っていきます。みんなのため、社会のため、地域のため、そして自らのために、身を粉にして働くのでした。

仁賀保市の体育施設、エスパークにかほ。

さらに、ノーザンハピネスのスローガンにもなった

「ウルトラアキタ」のTシャツも飾られていました。

アウェイ側はこの階段の右側から入るのです。

ここに勤めている選手は…、いないでしょうね(笑)

駅前よりもマックスバリュの方が人が集まるのでしょうね…

「当面の間」とはいつまでなのでしょうか…

今は元通りに復旧されていました。よかったです…

ありとあらゆる鉱石が飾られてました。

稲庭うどんです、駅そばですけどね…笑

売ってたおばあちゃんとしぼし談笑してました。

また来るよ、秋田。いつかは分からないけど…笑

追記

何も銀行員だけが素晴らしいと言っているのではなく、サラリーマンをしながらガチでサッカーを続けることの難しさや大変さは、どの業種でも同じだと思います。そうした彼らの姿を見て、このブログの内容を少しだけ思い返してもらえれば幸いです…