9/14長屋門さきがけ塾「大和日記の変遷と謎の男西田仁兵衛の行方」

2024年9月14日、五條市の長屋門さきがけ塾に参加しました。

講師 山口高史さん

テーマ「大和日記」の変遷と「謎の男」西田仁兵衛の行方

山口さんは会社員をされながら天誅組の研究をされています。

昨年末のコミックマーケット(コミケ)に向けて3冊、今年の文学フリーマーケット(文フリ)に向けてさらに1冊書籍を作られました。

上の2冊は小説です。

右下の「天誅組討幕考」が最新のものです。

これらの書籍は草莽庵店舗、オンラインショップでお取り扱いしています。

こちらは山口さんがイベントで配布されているチラシです。天誅組への愛が素晴らしいです。

東吉野村には西田仁兵衛戦死地の碑(天保高殿とともに)と、お墓がありますが、はっきりしたことはよく分かりません。

山口さんが様々な書籍を読んで分かったこと。(詳しくは下記添付資料をお読みください)

吉見良三「天誅組紀行」

光平と鳩平、道案内の深瀬、それに西田仁兵衛という隊士が加わっていた。西田はいなみを稲夫といい、関東の出身らしく・・・

舟久保藍「実録天誅組の変」

天誅組33回忌法要の席で読み上げられた北畠治房の「祭文」に、当時生存している隊士5人のうちの一人として東京都在住の「野村稲夫」が挙げられており、この人物が西田仁兵衛(西田稲夫)のことであろうと思われる。

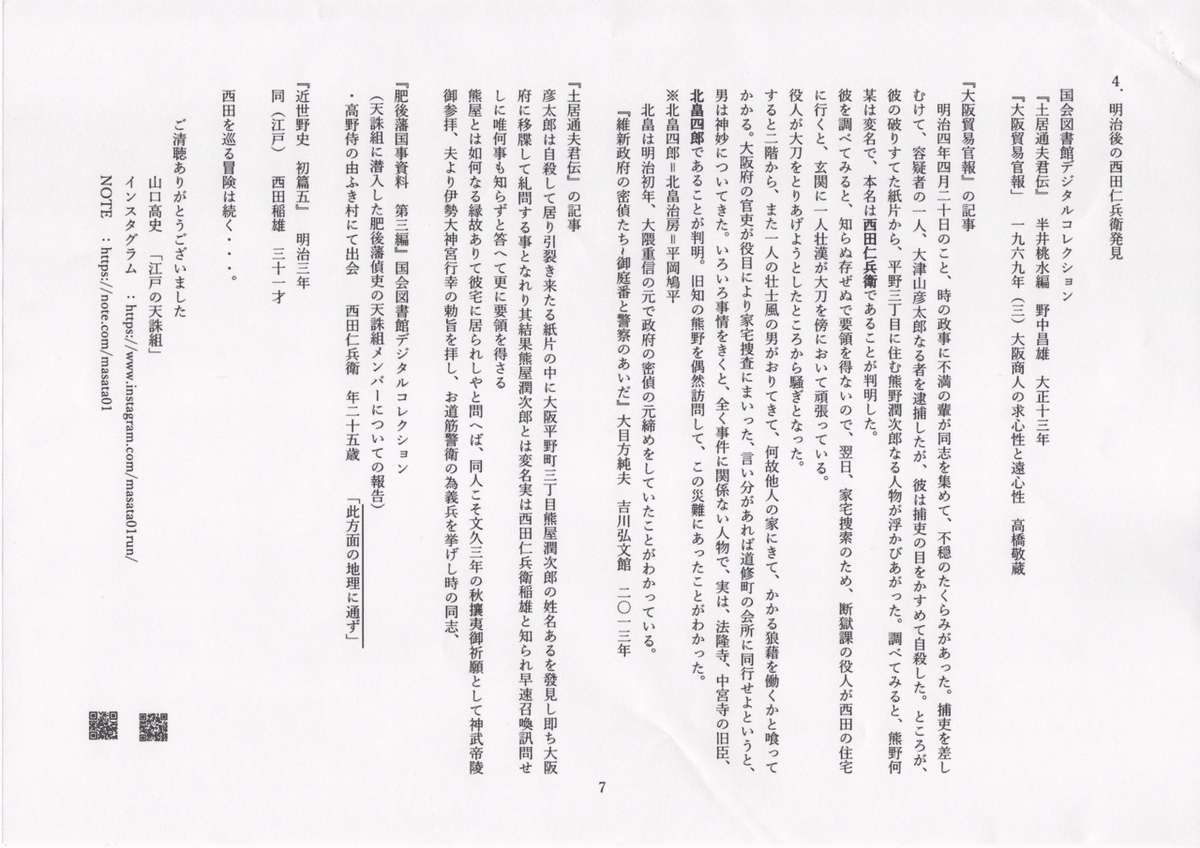

そして山口さんは国会図書館デジタルコレクションの存在を知っていつでもどこでも検索して調べることが可能となり、さらに深く研究が進められました。(資料参照)

その後、一級資料である「大和日記」と「南山踏雲録」の研究が始まりました。

「大和日記」は様々な種類があり、各大和日記の記述の比較もされています。

「大和日記」の現代語訳は「大和日記 対訳」に、比較は「天誅組討幕考」というご自身の書籍にまとめられています。

また、天誅組と新選組は裏表の関係にあり、京都の浪人たちも新選組の候補にあがっていました。

「京方浪士組」として会津藩庁記録には、天誅組メンバーの名前も上がっています。

藤本鉄石は松平容保と会談をしています。

そこで山口さんは様々な仮説を立て、新選組方面から西田仁兵衛について調べられました。(資料参照)

その後、別の資料にも手を広げて調べていたところ、衝撃の事実が発見されました。

「大阪貿易官報」

明治4年にとある事件があり調べていたところ、熊野潤次郎という変名を使っていた西田仁兵衛という者が浮かびあがった。

役人が行くともう一人の男がいて、その男は北畠四郎(北畠治房、平岡鳩平)であることが判明した。

「肥後藩国事資料 第三編」

(天誅組に潜入した肥後藩偵史の天誅組メンバーについての報告)

・高野侍の由ふき村にて出会 西田仁兵衛 年25歳「此方面の地理に通ず」

私の先祖の橋本信衛は高野山から天誅組に参加しました。

橋本信衛に関しては機関誌「さきがけ」1月号、4月号をご覧ください。

西田仁兵衛と一緒にいたかもしれません。

東吉野村で戦死した志士たちは全て首を切られ、残った胴体部分を村人が埋葬しました。

私の想像ですが、死んだらそうなることが分かっていて、着物に様々なものを縫い付けていたと思われます。

宍戸弥四郎は埋葬費を着物に入れていました。

様々な志士達の辞世の句が残っていますが、この句はどこから出てきたのだろう?と不思議に思っています。

人により様々だと思いますが、着物に入れていた志士もいると思います。

伴林光平や平岡鳩平は鷲家口の激戦の前に鷲家口を通過しています。

そこに西田仁兵衛が同行した可能性が高いです。

なので、東吉野村で殺されたとは考えにくいです。

だれかが遺体の着物に名前を仕込み、戦死したことにすることも可能なのでは?と思いました。

天保高殿については全く情報がありませんが、同じようなことがあった可能性があります。

戦死地の碑やお墓を、よく分からないまま東吉野村の人が作って大事にするとは考えにくいです。

ただ、西田仁兵衛が明治まで生き残っていたのは山口さんの研究で明らかです。

私はデジタルの山口さんに対し、アナログを駆使し、村人や子孫への言伝えの聞き取り、お寺の過去帳を調べるなどしたいと思います。

高野山にも何か残っているかもしれません。

草莽庵には様々な天誅組のご子孫、天誅組と関わった方のご子孫などが訪れてくださいます。

また、東吉野村や近隣地域には天誅組に深く関わった方々のご子孫がたくさんいらっしゃいます。

だんだん聞き取り調査に慣れてきましたが、全体の知識があると更にいい聞き取りができるので、勉強したいと思います。

山口さんの小説には西田仁兵衛と天保高殿が実は生き残っていて、その後こんなことが・・・といった小説があります。

最初、小説と分からず驚きながら読んでいました。

もしかしたら半分くらい事実ということが今後判明するのでは?と思います。

他の勉強会にも参加していて、天誅組は情報操作に非常に長けていたという印象があります。

後に害が及ばないため、わざと記録に残さなかったということも大いにありえます。

この文章を読んで、何かご存じの方がいらっしゃいましたらご連絡をお願いいたします。

山口さんは今、「南山踏雲録」の現代語訳と解説をInstagramにアップされています。

なかなか一般人がこういった書籍を読むのは難易度が高いので、ぜひご覧ください。

次の長屋門さきがけ塾は10月19日(土)

講師 新人作家・学生 高野知宙さん

テーマ 「はざま」に見出す文学の可能性~前近代と近代の間で~

13:30~15:00

お申込みは五條市立民族資料館まで。

とてもお若い方のご講演で楽しみにしていたのですが、私は職場の行事があり参加できません。

ぜひご参加よろしくお願いいたします。

山口さん講演資料(掲載許可いただいています)

追記

長屋門に行く前に柿の葉寿司の「たなか」さんで父と昼食をとりました。

帰りに父がまた「たなかさんへ寄れ!」と言い、母へのお土産に柿の葉寿司を購入しました。でも父が母より多く食べていました。