『薬剤師の処方権による医療の質の向上と医療費削減効果』 薬剤師に処方権を シンポジウム 文字起こし

2023年8月20日にグランフロント大阪で開かれた

薬剤師に処方権を シンポジウムの

第一部 発起人によるプレゼン

6人目 精神科医 東徹による

『医療の質の向上と医療費削減効果』の動画↑

をアップしましたが

そのスライドと文字起こしをアップしました。

動画を見る時間の無い方もこちらをご覧いただければ幸いです。

よろしくお願いします。医師の東徹と申します。

精神科医をしております。

私が「薬剤師の処方権による医療の質の向上と医療費削減効果」について説明させていただきます。

まず、私がなぜ、医師ですけども「薬剤師に処方権を」と思ったか

ということをお話しさせていただきたいと思うんですけども

研修医というのがありまして、研修医っていうのは 何でもいろんな科を回っていくんですね。

その一年目の時に痛感したのが 現場では国家試験の勉強とは全く違って

どちらかというと知識よりも現場のパターン

そのパターンを覚えていくことが重要だということに気付くんですね。

始まって2ヶ月目に「救急科」というところに研修に行きました

そこで救急外来に、元気の無いおばあちゃんが来たんですね。

私は大丈夫かな、と思って帰ってもらおうと思ったんですよ。

そうすると、1ヶ月先に来ていた

同期入職の看護師が言うんです

「頭のCTは要らないですか?」

「え、撮った方が良いかな?」

「そりゃあ撮った方が良いと思いますけどね」

ということで撮ったら、脳出血だった、と。

で、私は思ったんですよ

看護師の方が優秀じゃないか、と。

では、せっかく取った医師免許って

一体何だったんだろうな、などと思いました。

で、3年目ですね。

医師3年目が精神科1年目なんですけど

その時に、若手の薬剤師がいたんですね。

私より先に仕事始めているので、すごく詳しい。

「処方提案」というのが先ほどから、時々、話に出ますけど

「こういうのどうですか」と処方を提案するというのが

薬剤師の仕事としてあるんですけど

それも完璧 バッチリなんですね。

精神科薬物療法認定薬剤師という資格も後々取る

そういう薬剤師がいた時に

薬剤師で良いじゃないか、処方するのは

私より出来るじゃないか、と思ったんですね

で、3年目です。それから2年経って

大体どこの病院に行っても

薬剤師って優秀なんですよ。私より。

3年目の時、結構押しの強い薬剤師さんがいて

処方提案をグイグイしてくるんですね。

というその薬剤師さんがちょっと今日

来ていただいているので話しづらいんですけど(笑)

そういう薬剤師さんがいた時にちょっと思うんですよ。

そんなに言うんだったら自分でやってたらどうですか?

て思うけど、(法的に)出来ないんですよね。

でもじゃあ、本当にやったらどうなるんだろう

と思って、やってみました

それはどういうことかと言うと

「処方提案」は出来るわけですから

その提案通りに、私

医師免許を持った医師が処方をするわけです。

そうすると、法律的には何の問題もないですよね。

薬剤師が処方したんじゃなくて、私の責任で処方している

だけど実質的にはその通りやってるわけですから

薬剤師が処方したのと同じ、という状況を作りました

で、どうなったか、ということなんですけど

長期入院の…

精神科で統合失調症っていうのはなかなか

重症の方がおられる病気なんですけど

その重症の方、2人に処方提案してもらってそのままやったら

その二方が無事に退院できた、という結果になりました。

で、それを学会発表しました。

このような経緯でですね、薬剤師に処方権

別に全然あっても良いんじゃないかと思ってたわけですね。

この学会発表の過程でいくつか調べるわけです。

そうしたらですね。

どうやら海外では薬剤師に普通に処方権あるじゃないか、と思うわけです。

なんで日本で無いんだろう、と思って調べるわけですね。

先ほど古武先生が説明していただいた

依存型処方権 これアメリカが主流です。

どういうのかというと例えば「約束処方」 決まった処方をする

あるいはリフィルっていうのを聞いたことがあるかもしれませんけど

同じ処方を継ぎ足す、繰り返す、という処方「反復型」

一番よく見られるのが「プロトコル型処方権」

プロトコルって何か、は今は聞き流してください。

そういう処方権

『CDTM』と略されたりします。

これがどういうことかというと

病院内で合意を経て作られたガイドライン

そういうのを作るわけですね。

それを元に

医師から権限の委任を受けて薬剤師が処方せんを書く形の権限、を持つと。

そうすると薬剤師は、薬剤の選択もですし

量も決定するし評価もするしモニタリングもする

つまり薬物治療に深く関わることが出来る

それが「依存型処方権」なんです。

実はこれ日本でも導入されていて

名前が変わってるんですね。

処方権という名前は使っていないんですけど

プロトコルに基づく薬物治療管理 『PBPM』

というものが実はあるんです。

だから日本にも依存型処方権は部分的にはある

ただこれがですね。ほとんど普及していない

というのが現状です。

で、これをもっと普及させていったらいんじゃないか

もっと簡単に出来るようにしたらいいんじゃないか、というのが

私たちの一つの活動でもあります

それは依存型処方権として、もう一つ

別の処方権ありましたね。

独立型処方権

こちらの方がより

私が重点的に説明させていただきたいんですけど

これが代表がイギリスです。

患者のアセスメント・診断・臨床マネジメントに責任を持つ処方権

薬剤師が自分の判断で処方せんを書くことができる、という権限ですね。

たぶんこれが一般的にイメージする処方権

というものに近いと思います

これがイギリスでは2006年に

薬剤師に処方権がありました。

実は看護師はずっと前から1990年台からあるんですけど

薬剤師は2006年から

これが今、問題としているように日本には無い

ということで私たちは言っているわけです

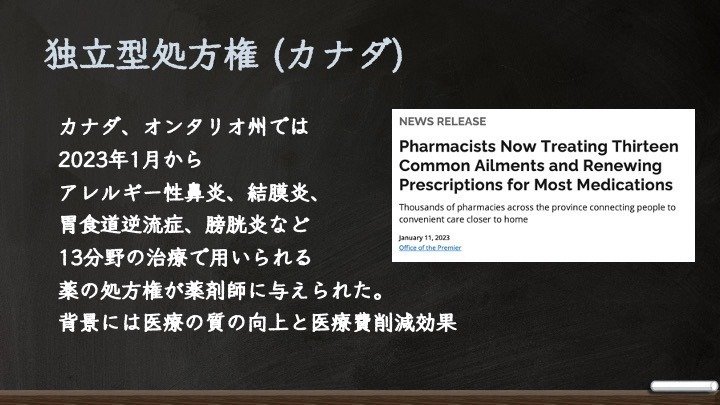

独立型処方権を持っている国

他、代表的なのがカナダになります。

カナダ、オンタリオ州では2023年1月から 今年ですね

アレルギー性鼻炎、結膜炎、膀胱炎など13分野の治療で用いられる

薬の処方権が薬剤師に与えられました。

今年からです。

つまりですね、こういう風に

海外では徐々に

薬剤師の処方権というのは拡大していっている

ということです。

では、その背景は何なのか、というと2つあります。

それが、医療の質の向上を目指していること

もう一つが医療費削減効果を目指している

ということです

医療の質の向上とはこの場合何なのか

ということですけど、カナダの場合でいうと

クリニックは待ち時間が長いそうです。

まあ日本も長いですよね。それは一緒

ただですね。カナダでは

体が不調な時にまず行くのが薬局らしいですね。

そこがだいぶ日本と違うのかな、と思っています。

症状がひどくなければ薬剤師にまず相談する

というのが習慣化されている

そういう文化がもう育まれている、ということです。

で、あれば、そこの薬局に行った時に

薬剤師さんがそこで処方してくれたら

ワンストップで完結してとても良いじゃないか、と

時間の短縮にもなるし

普段から相談している人が処方してくれる、それでいいじゃないかと。

これが医療の質の向上

生活の質も向上する、ということが一つ

で、医療費削減効果ですね。

これは医療機関で診察を受けるよりも

診察・処方せんの発行・投薬までを

全部ワンストップでやった方が効率は良いですよね。

まずその時点で医療費削減効果はある

その背景には 医者の給料、高いですよね。

海外でもそうですけど

薬剤師さんが比較的少ない分

その分、差額が医療費の削減効果に

使えるんじゃないか、というところがあります

ではですね、独立型処方権持っていて本当に大丈夫なのかと

みなさん思っていると思うんですね。

薬剤師が処方して大丈夫なのか、と

大丈夫なんです。

例えばカナダのアルバータ州では

独立型処方権がありますけども

降圧薬。高血圧の薬ですね

それを処方する、という臨床試験をしました。

ランダム化比較試験といって、要するに患者さんを

普通の医者の方、それと薬剤師の方にランダムに

分けたんですね。

で、その結果を見れば

どちらの効果がどうだったかがわかるだろう、というのが

ランダム化比較試験、これが一番わかりやすいと言われています。

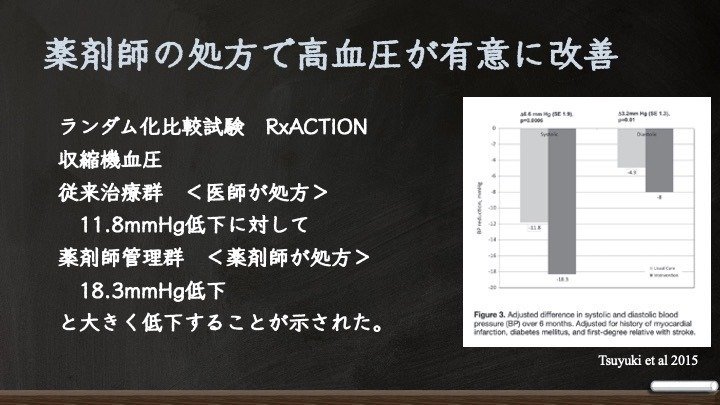

RxACTIONという有名な臨床試験がありまして

この結果がですね

収縮期血圧、要するに上の血圧ですね

高い方が、従来治療群。

つまり

医者が今まで通りやった分で、

11.8mmHg下がったのに対して、

薬剤師が処方したら

18.3mmHg下がった。

つまり

薬剤師から処方した方が

高血圧は良くなった、という結果です。

もちろんこれだけで全てが言えるわけではないですけど

これぐらいのポテンシャルは十分に薬剤師は持っている

という一つの証拠です

さらにこれを元に医療費削減効果も計算された論文があります。

薬剤師が処方すると

合併症、つまり血圧が下がると

合併症ですね。

心筋梗塞・脳出血・脳梗塞が下がるわけです。

それによって医療費削減効果があって

それを計算すると、大体一人当たり、生涯で

日本円で約680万円の、医療費削効果がある、と試算されました。

さらにですね、これを日本に置き換えたらどうか、という論文もあるんです。

その試算がこれで

なんとですね。

20年間で25兆円も削減されるという試算が出ているわけです。

これ高血圧だけですよ。

高血圧の治療に薬剤師が参加すると、これぐらい

削減されるんじゃないか

もちろん、これは試算です

試しで計算したわけですから

本当になるかどうかは、やってみないと確かにわからない。

けれども、これぐらい出るんじゃないかという

十分な、論文になるぐらいの効果は期待できる、と

いうことがわかっているわけです

他にも先ほど言ったように、医者と薬剤師の

人件費が違うわけですから、その分でもいけますし

あるいは、診察を飛ばす、ということによって

例えば、高血圧・糖尿病などの生活習慣病には

特定疾患療養管理料というのが月2回

これ1回2250円かかります。

それを病院に受診すると

払っている、医療費としてかかるわけですけど、それが

削減される

他にも初診料とか検査料とかいくつもありますね。

そういうのを削減する効果があります

あるいは先ほど高橋先生に説明していただいたように

零売だとですね、いわゆる

保険診療ではないので

全額自己負担ですから、その分の医療費

保険料が削減されるという効果もあります

先ほどから

薬剤師さんで大丈夫ですよ、と言っているんですけど

もう少し私の

個人的な見解を付け足させてもらうと

依存型の処方権はもちろん大丈夫だと私は思うんですけど

独立型でも例えば

先ほどから言っている高血圧とか

アレルギー性鼻炎、膀胱炎など

普通の病気、一般的な病気は

言ってみたら薬剤師さんは普段から関わっているわけです。

かなりの数。

私よりずっとそういう方とは関わりがある。

調剤はしているわけですね。

処方はしていないけど調剤をして渡している。

だから患者さんをみているわけです。

であれば、こういう方に関しては

別に、独立型処方権で十分だろうと思っています。

先ほどからあるように

何かあったら、病院受診してください、で良いわけです。

必ず処方しないといけないわけではないんです。

処方権があっても

ですからそれはちゃんと振り分ければいけるだろう。

あるいはもうちょっと高度な診療があるとします。

私は精神科医なので、精神科だとしても

さっきも言いましたけど、認定薬剤師や専門薬剤師は

めちゃくちゃ優秀なんですね。

そういう人の方が、はっきり言って私より

たぶんうまくいくと思います。実際。

そういう人

いわゆる認定薬剤師、専門薬剤師というような

資格を持った薬剤師が

その分野に関しての処方をする分には何ら問題はないと

私は確信しています。

これも自信がなければ受診してもらえば良いわけですから

それで十分です。

ただ、権限を持つということはもちろん責任が伴いますから

自分で処方したものがミスした場合は、それは

その薬剤師が責任を取る。

これは医者も同じですから、当然のことだと思います。

そこだけは注意が必要かな、と思います。

あらためてこの3つですね

疑義照会簡素化と零売規制の撤廃

依存型・独立型処方権の検討会ですね。

いろいろ案はありますので、今すぐこういうのを、というよりは

どういうのが良いか、という検討会を設置してほしいといことが

我々の今回の要望3点になります。

今後ですけれども

こういう風にですね、リアルの場であったりネットであったり

薬剤師の処方権についての啓発活動を続けて

それ以外にも、薬剤師さんの権限拡大、職能発揮を

目指していく活動

これもオンラインで何かできれば、と思っています。

もちろん、署名活動をまだ続けていき

タイミングを見て、どこかへ提出しようと思います。

それは厚生労働省、日本医師会、日本薬剤師会

などを考えております。

というわけで、これは薬剤師さんだけではなくて

日本全体で考えていかないといけない

むしろ一般の人の声が大事だと私は思っています。

こういう活動を応援していただけますように

みなさんご協力をお願いします。

ということで我々のプレゼン、発表のまとめとさせていただきます。

どうもありがとうございました。

#薬剤師に処方権を

署名はこちら↓