会計帳簿について本気出して考えてみた

日商簿記を勉強すると、必ず説明があるものの、試験勉強に当たってはあまりそこまで意識されない論点があります。それが会計帳簿。

かくいう私も公認会計士試験を受験していた頃は、あまり会計帳簿について想いを馳せることはありませんでしたが、実務に入ると、一転して会計帳簿の重要性を痛感することになりました。作成された数値を効率的にチェックするには会計帳簿の繋がりと特徴を知っておくことは大事になるからです。

てなわけで、今回は会計帳簿について、その概要と特徴を踏まえて、想いを馳せてみることにしました。

1.簿記の一連の流れ

簿記は、取引が発生してから、帳簿の締め切りまでが一連の流れになります。具体的には以下の図のとおりです。

ここで、赤太字のものが帳簿に該当します。そもそも帳簿って何だろうという話がありますが、簿記が「帳 簿記 入」の略と言われていることもあり、仕訳を起票したら記入するものというイメージでOKです。

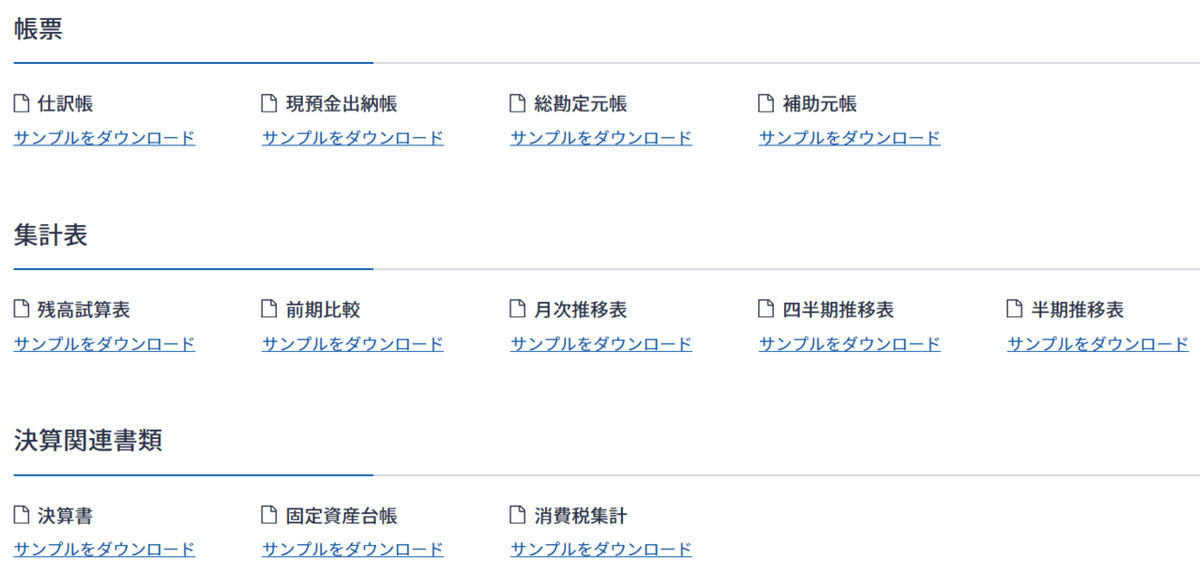

簿記のテキストでは、ここから主要簿と補助簿に分かれ、各帳簿の説明がなされますが、現在の実務上は会計ソフトを利用して会計帳簿を作成することが一般的です。ですので、今回はマネーフォワードクラウド会計で出力できる帳簿を踏まえながら、それぞれどういった場面で利用するものかをみていきます。

2.帳簿の確認場所

マネーフォワードクラウド会計の場合、トップページの左端にある、「会計帳簿」「決算・申告」タブから、各種帳簿が参照できます。

3.仕訳帳

仕訳帳は、名前の通り仕訳が集まったものになります。仕訳は、全ての帳簿の元になるため、他の帳簿でおかしなことがあれば、最終的に仕訳帳を参照し、対象の仕訳(取引)に誤りがないかを確認することになります。

会計ソフトを使用すると、紙の帳簿と異なり上図のとおり、仕訳の条件検索ができるところにメリットがあります。

4.現預金出納帳

作成した仕訳を元に、現預金の動き(入出金)をあらわしたものが現預金出納帳です。

こちらを実務上利用するケースは、小口現金制度を採用している場合が挙げられます。小口現金制度とは、会社内に少額の現金を保管し、経費の支払い等に充当する仕組みです。こういった場合、会社内で保管した現金の残高を管理する必要があるため、入出金の都度に帳簿に記帳が必要になります。

通常は、「小口現金管理簿」に入出金の内容を記載し、その後仕訳起票を行う流れになりますが、この入出金の動きを直接仕訳で起票し、会計上で残高管理を行うようにすれば、小口現金管理簿が自動で作成され便利です。

(これ以外に、エクセルファイルで小口現金管理簿を作成し、そのファイルを会計システムに取り込んで元に仕訳を起票する方法もあります。)

5.総勘定元帳

総勘定元帳は、仕訳で起票した勘定科目毎の増減がまとまったものです。簿記の一連の流れでまとめたように、通常は仕訳から総勘定元帳を作成し、その後試算表を作成するという流れになりますが、実務的には試算表から総勘定元帳に、仕訳と逆の流れで利用することが多くなります。

マネーフォワードクラウド会計では、上図のように左上から勘定科目を選択すると、選択した勘定科目の残高が表示されるようになっています。

6.補助元帳

補助元帳という考え方は、通常簿記では習わない考え方ですが、実務上は非常に重要な考え方になります。

簿記では、取引が発生すると仕訳を起票します。例えば、A取引先から売掛代金がB銀行に10,000円分入金された場合、

という仕訳を行います。ここで、仮にC取引先から売掛代金がD銀行に10,000円分入金された場合も、

という仕訳を行うことになり、取引先や入金先が異なっても同じ仕訳を起票することとなるため、こういった問題を避けるために補助科目という考え方があります。

以下のように、補助科目があれば、それぞれの取引を別個のものとして考えることができます。

なお、マネーフォワードクラウド会計では、総勘定元帳と同じような画面で補助元帳を確認することができます。具体的には、検索上で補助科目も指定できるようになっています。

7.残高試算表

残高試算表は、総勘定元帳に記載された各勘定科目(補助科目)の最終的な残高をまとめたものになります。

会計ソフトがない時代は、仕訳を起票するとそれを総勘定元帳に転記し、更に総勘定元帳の残高を元に合計試算表を作成したのちに、残高試算表を作成するという、作成までに非常にハードルが高いものとなっていました。現在は仕訳を起票するだけで、この当たりの面倒な作業をシステムが勝手に作ってくれて便利な時代になったなと感じます。

実務上は、試算表を元に貸借対照表と損益計算書を作成するのですが、マネーフォワードクラウド会計の場合は、自動的に貸借対照表、損益計算書形式で表示されるようになっています。

8.固定資産台帳

ここからは申告上で必要な会計帳簿を紹介します。固定資産台帳は、名前のとおり固定資産の管理簿になります。申告書の作成でも、固定資産単位で減価償却額を算定する必要があるため、この機能は法人税の申告にて必要な機能になります。

マネーフォワードクラウド会計に搭載されている固定資産台帳は、あくまでも最低限の機能のみになっているため、固定資産を管理するのに利用するには機能不足の面もありますが、申告を行う分には必要な機能が揃っているようです。

9.消費税集計

消費税集計表は、消費税の申告に利用する資料となります。マネーフォワードクラウド会計では、消費税集計表の中に、「勘定科目別税区分集計表」と「税区分集計表」の2つが存在します。それぞれの資料の位置づけは以下のとおりです。

勘定科目別税区分集計表

勘定科目別にどのような税区分で集計されているかを確認する資料。例えば、本来消費税が発生しないような勘定科目(租税公課等)に消費税が発生していないか、又は消費税が発生するような勘定科目で非課税や不課税が発生していないかを確認するのに利用します。

税区分集計表

実際の消費税の申告に利用します。

10.数値のチェックに当たって

さて、色々な会計帳簿を見てきましたが、実務上会計帳簿を参照する機会があるのは、会計数値の確認や、申告書の作成に限られると思います。

会計数値のチェックについては、それぞれの目的に合わせて以下の会計帳簿を参照し、異常な数値があれば、画面上でその勘定科目をクリックしていき、総勘定元帳から仕訳にドリルダウンして辿り着く方法が効率的です。

各月での推移を踏まえて異常な数値がないかを確認したい

推移表

各部門単位で異常な数値がないかを確認したい

部門別集計表

前期数値との比較を行いたい

前期比較

顧問先に数値をチェックしてもらう際に、今までは関連する上記までの帳簿をエクセルファイルや紙で提出し、顧問先は気になった数値があれば、関連する資料を適宜参照して仕訳が正しく起票されているかを確認していました。一方、クラウド会計の場合、画面上で数値の動きを確認し、気になる数値があれば直感的に掘り下げて確認できるため、効率的にチェックを行うことができる点は非常に大きなメリットとなります。

11.終わりに

以上、会計帳簿について想いを馳せてみましたが、会計ソフトも進化し、実務者に寄り添った機能が非常に多く存在すると感じました。非常に便利すぎる一方で、数値が自動的に集計されるため、なんとなく使っていると、数値の繋がりが見えなくなり、いざという時に困ってしまうことがあります。

そんな時は、改めて簿記で習った知識を活用しながら、改めて会計帳簿に想いを馳せてみると良いのかもしれません。