【ゲノムの現在】⑴中国での人体実験

本日よりゲノム編集で世の中で何が行われているかをまとめていく。

最初の論文は科学雑誌Protein&Cellに2015年に投稿された「CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes」であり、3年ほど前にも話題になった。著者はPuping Liang博士で、中国広州市の中山大学の生物学者である。この論文では世界で初めてヒトの胚細胞をCRISPR技術を用いて改変を加えたのは中国であり、その状況などがまとめられている。さっそく目を通してみよう。

まず第一にこの実験はヒトの胚細胞(精子や卵子になる前の未成熟な細胞か)を用いたが、さらにhuman tripronuclear zygotes、すなわち1つの卵子に2つの精子が入り込んだ「不完全」な細胞をしようしている。つまり、実験結果がどうあれ、決して育つことのない細胞を使用している点に留意したい。さらに国際的な医学研究の倫理原則とされるヘルシンキ宣言や大学内の倫理委員会、細胞提供の家族への事前説明&同意など、倫理的または人権的配慮は最大限に行われていると書かれている。

研究内容はこうだ。

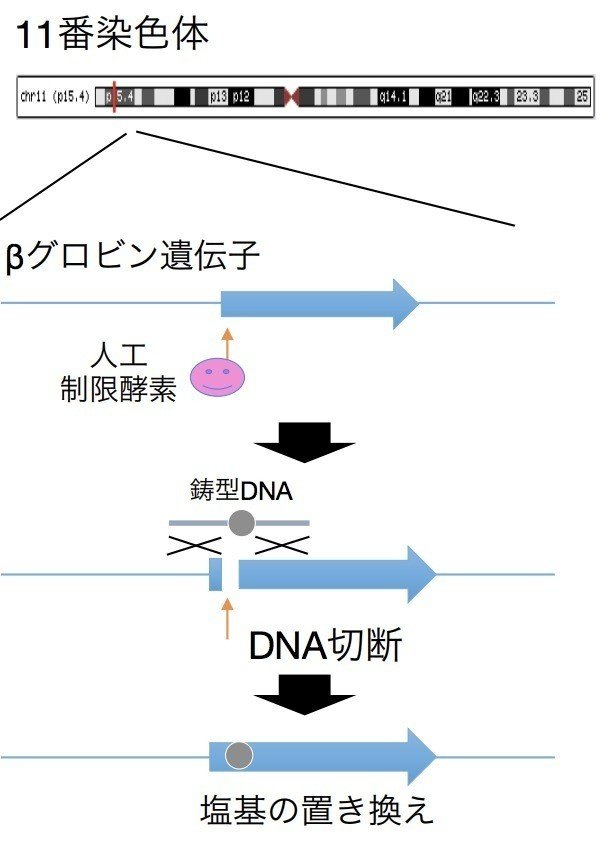

βサラセミアという血液疾患がある。この疾患は11番染色体上にあるヒトβグロブリン遺伝子(HBB gene)が発現し、発症するとされている。今回、CRISPR/Cas9を用いて、HBB geneを人工制限酵素で無害な塩基配列に置き換えてみようという試みであった。

(画像 http://jsgt.jp/INFORMATION/genome_editing.pdf より)

結果

86個の胚細胞に遺伝子編集を加えたうち

71個の細胞が生存

DNA解析が成功したのは54個で、

そのうち28個(52%)に何らかのゲノム編集が加えられており、

編集が成功したのは4個(7%)であった

⑴類似HBD geneを鋳型として修復してしまった例がある

⑵類似配列を切断して変位導入

一般にCRISPR/Cas9を使用し、遺伝子編集を行うと、一定の確率で「ミス」が起きる。DNA鎖を切断し、修復する過程の中で生じることがある。今回のようにターゲット配列に似た部位をコピーしたり、切断・導入してしまったりといった感じだ。ちなみに2017年に科学雑誌Nature詩に掲載された論文によると、「二重鎖DNAを切断するやり方は古い。鋳型のA(Adenin)の構成原子を部分的に変形させることでG(Guanine)に似せる。こうすることで身体にAではなくGと認識(勘違い)をさせられ、本来とは違う遺伝子を発現させ、時に疾患発症も抑制できる」という報告もある。この方法は今回のような「ミス」の頻度は格段に少なくさせることもできるだろう。

つまり、わかりやすくまとめると「偶発的な編集ミスを減らすために、今後はDNAを切ってくっつける作業とは違う方法を応用していくことも主流になるかもしれない」ということだ。

3. ゲノム編集に成功した胚はすべてモザイク

モザイク胚とは、精子と卵子が受精をした後、有糸分裂の過程で発生する異常で、一つの胚の中に染色体が正常な細胞と異常な細胞が同時に発生した状態である。つまり、ゲノム編集そのものは成功したが、その胚細胞を細胞分裂させたところ、増えた細胞のゲノムが「めちゃくちゃ」だったということだ。

編集がうまくいっても、しっかり育たないとそれはそれで臨床的意義はない。

これらの課題などからも、本論文は「臨床で適応する以前に、さらなる分子レベルでの研究が必要である」と締めくくられています。

とは言え、世界で初めての人体実験であったことは間違いない。

今後も注目したいところだ。

(終)