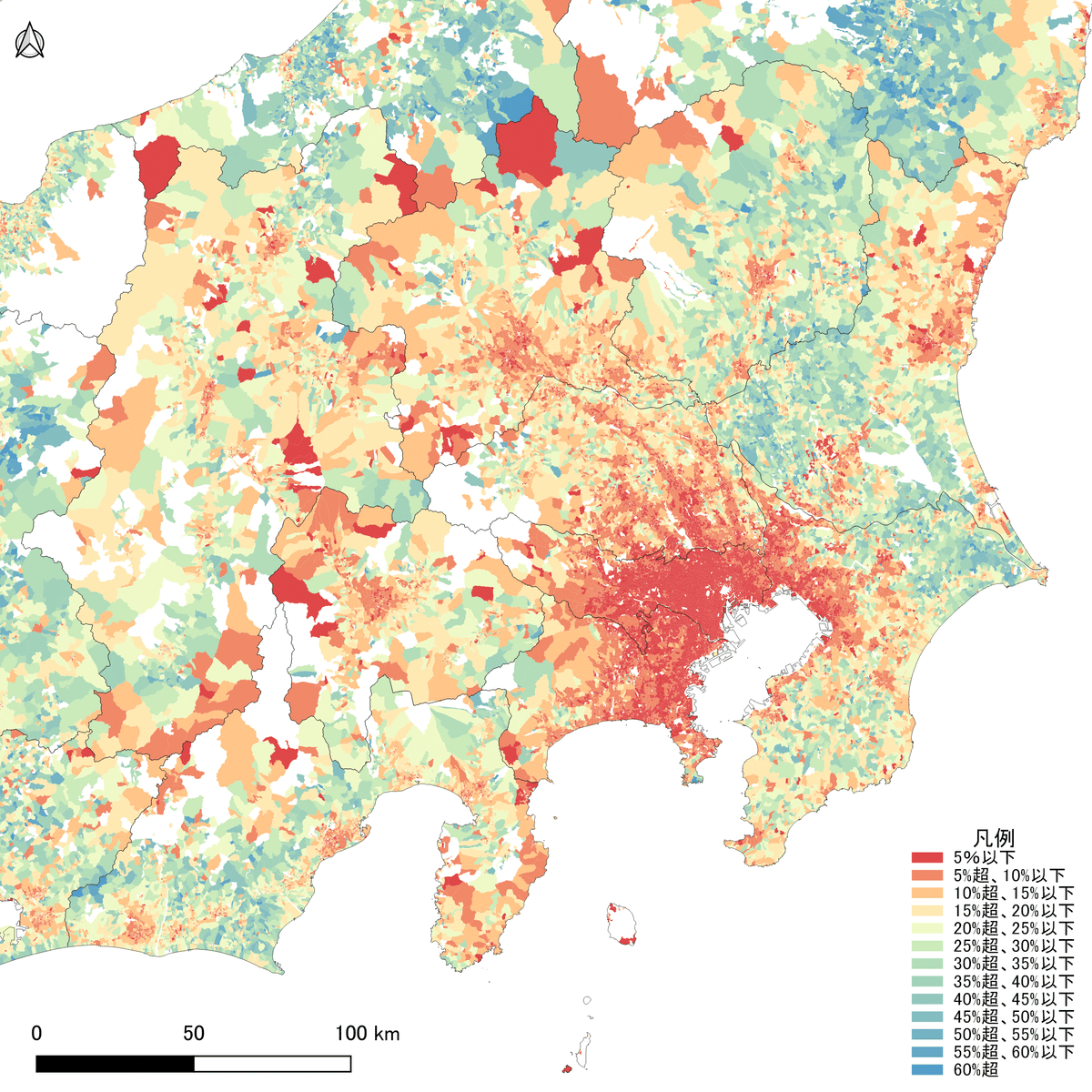

3世代同居の地理的分布

以前「10歳以下の人口の割合」を示した地図を作成した際に、3世代同居の状況が気になっているとのご示唆をいただきましたので、3世代同居の状況を示した地図を作成してみました。

使ったデータは、2020年国勢調査の小地域集計(世帯の家族類型別一般世帯人員-町丁・字等)に掲載されている、「総世帯」と「3世代世帯」の数字です。「総世帯」と「3世代世帯」から、総世帯に占める3世代世帯の割合を計算して図示しました。

小地域(町丁・字等)別 総世帯に占める3世代世帯の割合(全国)

総世帯に占める3世代世帯の割合を、全国で小地域(町丁・字等)別に図示しました。総世帯に占める3世代世帯の割合を計算したところ、5%が最頻値でした。

このような地図を作成しなくても、3世代世帯の割合は、都市が低く地方が高いということは、なんとなく想像してしまいます。地図でも、ある程度そのような傾向があることが読み取れます。

しかし、それよりも興味深いのは、地方によって傾向がかなり違うということです。

例えば、東北地方は3世代世帯の割合が高い小地域が多く、反対に鹿児島県は3世代世帯の割合が極端に低い小地域が多いです。また、中国地方は、ちょうど中央部分、旧国名でいうと、島根県の出雲国と石見国の間、広島県の備後国と安芸国の間で傾向が変わります。

「3世代世帯の割合は、都市が低く地方が高い」というイメージは、本州の東半分では、概ねその通りですが、西日本や北海道では必ずしもイメージと一致しません。

家族システムの違いを反映している?

このような傾向を、都市か田舎か、という対比で説明することはできません。では、何が理由なのか。私が第一印象で想起したのは、地方によって家族の形が違うことを反映しているのではないか、ということです。福武直先生が1949年に日本の農村を、同族結合的な「東北型」と、講組結合的な「西南型」に分けて説明されたのですが、伝統的な「イエ(家)」の特徴を現代においても残しているのかもしれません。

さらに鹿児島県については、他の都道府県と明らかに傾向が異なるのですが、これは昔から鹿児島県は、財産の殆どを一人の子どもに継承する長子相続ではなく分割相続が主流で、直系家族の発達が弱いと指摘されてきたことと矛盾しない結果であるように思われます。

昔の「イエ(家)」は、「血縁でつながった家族」と「経営体」という2面性を持った存在で、経営的要素も無視できませんでした。例えば、直系の家族が絶えてしまったので、他所から跡継ぎを連れてきて「家」を継承してもらうということが時として行われていました。

家を経営体として見た場合の長子相続による直系家族のメリットは、家の財産を減らすことなく次世代に継承することができ、経営の規模を維持できるということでした。逆に分割相続は、家の財産が世代を経るごとに小さくなるため、家を経営体としてみた場合は不都合なシステムであるように見えなくもありません。

しかし、分割相続が適合的な条件もあります。これは坂根嘉弘先生が指摘しているのですが、既耕地の周辺に未耕地がひろがる状況、すなわち開発フロンティアが存在する状況です。開発フロンティアがあれば、分割した財産を最低限の生活保障として新たに土地を開拓することができました。鹿児島県は江戸時代でも依然として開発フロンティアが多かったため、長子相続が発達しなかったとするものです。

つまり、これ以上可耕地がないゼロサム状態で、農業の規模を維持しようとすると、長子相続が適合的であるのに対し、可耕地が多く残る場合は、分割相続の方が社会の規模をスケールする上では適合的だったというだったという考え方です。

次回、鹿児島県に行く際は、村に分割相続と関連した特徴がないか見てみたいなと思っています。

高齢化と人口減少で世帯人員が減った?

3世代世帯の割合が低い場所は都市や鹿児島県のほかに、北海道や長野県の山間部、紀伊半島、中国山地西部や四国山地などにもみられます。いずれも山がちな小集落の多い場所で、高齢化と人口減少のため3世代世帯が維持できないほど世帯人員が少ないという解釈もできそうです。しかし、東北地方は山間部でも3世代世帯の割合が高いことを考えると、それだけで説明してしまうのは違和感も残ります。現時点では結論を出さず、もう少し調べてみたいところです。

小地域(町丁・字等)別 総世帯に占める3世代世帯の割合(地方別)