「一人でも多くの命を救いたい」世界初 自動運転レベル3の生みの親が貫いた信念

皆さんこんにちは、本田技術研究所のフェローを務めている杉本洋一です。私は自動運転に関する開発に取り組んできました。現在は先進技術研究所で「知能化研究ドメイン」の知能化技術を担当しながら、ソフトウェアデファインドビークル(SDV)という領域の開発にも携わっています。

Hondaでは、2021年に特定の状況下でクルマが認知・判断・操作を司る「自動運転レベル3」のシステムを搭載した「LEGEND(レジェンド)」を発売。これが市販車として世界初のことでした。自動運転は、これからの自動車業界を左右するとても重要なテーマです。そして、レジェンドの発売を筆頭に、Hondaは自動運転において世界をリードする企業だと自負しています。そこで今回は、私のこれまでのキャリアとともに、レジェンドを発売した背景や裏話について、書いていこうと思います。

「猫またぎの6研」でキャリアをスタート

私は1986年にHondaへ入社しました。それ以前は精密機械メーカーに勤めていたのですが、もともとメカトロニクスと呼ばれる領域に興味があり、機械制御設計に深く携わりたいという思いと、クルマ好きが高じてHondaに転職することに。

入社してまず配属されたのは「第6研究ブロック」、通称「6研」と呼ばれる部署でした。一般的に、クルマの研究開発は設計とテストを別の部署で行うのですが、この部署は両方を担当していたことが大きな特徴です。図面も描きますし、テストも自分たちで行いながら、泥臭く挑戦的なテーマを研究する部署、といえば分かりやすいでしょうか。

雑多なテーマ、かつ尖った技術を研究することから、第6研究ブロックは「猫またぎの6研」とも呼ばれていました。猫またぎとは、猫も食べずにまたぐような、まずい魚のこと、つまりは「役立たず」のようなニュアンスです。

とはいえ、当時6研が担当していたエアバッグや、レーダーによる衝突軽減ブレーキ、レーンキープなどの運転支援システムは、今となってはクルマの標準装備に。当時としては実現できるか分からないものの、実現できれば社会を大きく変える可能性のある、夢のあるテーマを研究していたのが6研です。

だからこそ、尖ったメンバーが揃い、“外れ値”的な面を持つ多様なメンバーが、ギラギラした目で研究開発に当たっていました。「世界初」や「Hondaならではの独自性」にフォーカスし、各自が自ら発意して、主体的に取り組んでいました。

技術に抜け道なし。「愚直」だからこそ、信頼を勝ち取ってきた

そんな6研での最初の大きな思い出は、当時出始めだった技術の「ABS(Anti-lock Brake System)」の設計主担当を務めたことです。いきなり市場品質問題に直面し、夢の中でもブレーキのアクチュエーターと向き合って対策をしていたほどに、悩まされました。

そんなときに忘れなかったのは、とにかく「愚直」に技術と向き合うこと。Hondaの創業者である本田宗一郎は「我々は人命という取り換えのきかないものを預かっている」と、クルマにおける安全の重要性を常々語っており、安全を担う技術に愚直に向き合う姿勢は、明文化してこそいないものの、Hondaの根幹を成す思想ではないでしょうか。

ここで思い出すのは、日本初の量産型エアバッグを開発した小林三郎さんのエピソードです。小林さんは、エアバッグの開発にあたって、絶対的な信頼性を担保するために、NASAのノウハウをリサーチしたそうです。その結果得られたのは、「特に目新しいものはない」ということ。「当たり前のことを愚直に徹底的にやり切る」ことこそが、技術の信頼性を高める本質であることを示す印象的なエピソードです。

Honda全体にこうした思想があるからこそ、今ではISOとして国際規格になっている安全基準の考え方も当時から取り入れていましたし、我々の商品は世間から高い信頼を勝ち得ています。

世界初「CMBS」実用化の舞台裏

ABS開発の後には、世界で初めて実用化された「CMBS(衝突軽減ブレーキ)」の研究をリードしました。市販車に搭載される世界初の技術は「いかに先駆けるか」と「量産に値するだけのパフォーマンスを実現するか」を両立するのがポイントです。

ただ、この両立は本当に難しいもの。そんな中、エンジニアとして世界初のプロダクトをどうしても作りたいという思いはもちろん、もっと多くの命を救いたい、という思いが原動力となり、やり遂げられました。

もともと6研で研究していたレーダーブレーキは、CMBSの基となるものですが、ハードウェアの進化が追い付かず、なかなか実現できずにいました。開発当時、世界中での交通事故死者は、年間に100万人以上(※)。近年の統計では年間119万人(※)にも上ります。もしCMBSが1年でも早く実現し、防げる事故が増えれば、それだけ多くの命を救える。そう考えながら研究を進めました。当初は完全に自動ブレーキでクルマを止めるという「クルマ中心」の発想だったのを「ドライバー中心」に転換し、ドライバーの運転を支援する形のシステムとすれば、実現性が高まるのではないかと思い付きました。

※2021年、WHO(世界保健機構)調べ(https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517)

米国運輸省で自動車の安全を司る部局の「NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)」は、交通事故をアクシデント、つまり不意のもの、災害のような避けようもないものではなくではなく、原因があって適切な対策を行えば防げるものだと定義しています。我々も、何でもかんでもブレーキで自動的に止めるのではなく、事故につながる原因を特定して、そこにアプローチする考え方でCMBSに取り組むことにしました。

そこからは、愚直にテストを繰り返す日々です。ドライバーのことを中心に考え、車線変更やステアリングを切ったときに邪魔をしないような、かついざという時に回避行動を効果的に支援するコンセプトをどのように実現できるか。また、事故を回避できるのがベストですが、それでも避けられない場合にどうすれば少しでも被害を軽減できるか。「ドライバー中心」の支援コンセプトとともに、レーダーなどの要素技術が進化するタイミングでもあったのが功を奏し、何とか世界初を達成したのは良い思い出です。

先を見据えて愚直に取り組んだからこそ、自動運転でも「世界初」が生まれた

その後、日本を離れて2012年から米国・デトロイトへ異動し、通信技術をいかに活用するか、という観点で研究を始めました。これまでクルマは主に自立技術によって成り立っていましたが、これからは通信の発達で「V2V(Vehicle to Vehicle)」が重要になる考えがトレンドだったのです。

Hondaはグローバル企業ですが、やはり日本を中心に考えがちです。しかし、米国、それもデトロイトに行くと世界中のサプライヤーやOEMの出先機関が結集しており、日本から見えない動きがよく見える。すると、Hondaもまだ成長できると思うこともたくさんあったんです。

だから、Hondaを米国から「Ignite(着火)」したいと考えていました。もちろん技術で引けを取るとは思っていませんでしたが、やはり世界初、世界一となるには、もっともっとイノベーションの火を早く大きくしていく必要がある。デトロイトの組織はコンパクトで動きやすいことから、PoC(Proof of Concept、実証実験)を素早く繰り返し、可能性があれば日本のHondaで本格的な開発を行う。こうしたやり方で、スピード感やダイナミクスなど、日本で不足しているものを取り込んでIgniteしようと考えました。

そして、こうした取り組みを対外的にアピールする機会となったのが、2014年のITS世界会議です。V2Vのデモ車が高い評価を得たとともに、日本側の協力を得て自動運転のデモ車も発表しました。

その後、日本に戻ってからは自動運転の開発に携わりました。自動運転というのは「これができる」と発表することは多いのですが、本当に大変なのはそれを量産することなんです。量産を見据えて、初期から現場が一生懸命にアイデアを絞り、基本となる信頼性設計を徹底的に愚直にやり抜いたからこそ、世界初が実現できました。

レジェンドの開発で画期的だったのは、レベル4で必須になる「ミニマル・リスク・マニューバー(MRM)」の搭載を、基準に先駆けていち早く決定したことでしょう。自動運転から人間の操作に戻るとき、何らかの理由で人間がシステムから運転を引き継げないときに、安全にクルマを停止させる機能のことです。

レベル4と3の大きな違いは、自動運転機能が終了する時の対応です。前者はその際にクルマのシステムが対応して減速後に停車などしますが、後者は基本的にドライバーが対応する必要があります。しかし、Hondaではレベル定義にこだわらず、ドライバーの万が一の状態まで配慮して、レベル3のレジェンドにも、ミニマル・リスク・マニューバーを搭載しました。

さまざまな反対意見に直面。それでも「世界初」にこだわった

技術以外では、渉外活動にも注力しました。自動運転車の実現には、その存在を法的に認める法制度整備が欠かせません。日本では、警察庁が担う道路交通法で交通ルールを定め、国土交通省が担う道路運送車両法で車両の基準について定められています。この2つを同時に法改正して自動運転が実現できる環境が整備されたのは、実は世界の中でも日本が初めてでした。

幸い、日本政府も国際的に自動運転の機運が高まっていることに危機感を覚えて積極的になってきたタイミングで、Hondaとしては、自動車工業会に自動運転を検討する会議体の立ち上げを働き掛け、そのリーダーを務めて渉外活動を推進しました。国が目指す方向と民間企業の方向性を調整しただけでなく、さまざまなステークホルダーから「本気で自動運転に取り組んでいるのはHondaだ」と捉えて期待していただいたのは、胸を張れることだと思います。

もちろん、かなり先進的で失敗が許されない領域であることから、社内では反対意見もありました。自動運転は、ドライバーではなくクルマが操縦に責任を持つことになるわけで、メーカーとして背負うリスクがかなり大きくなることから、それを問題視する視点があるのは当然だと思います。

それでも、自動運転の持つさまざまな意義を、経営層に向けて粘り強く説き続けました。私は、自動運転の意義には、大きく分けて3つあると考えていました。まず自動運転はエンジニアだけでなく、人類の「夢」だということ。歴史を振り返れば、かなり以前から自動運転の構想自体はありましたし、それは裏を返せば「必ず実現すべき技術」ということに他なりません。

2つ目が、Hondaの目指す交通事故死者ゼロに向けた究極の技術であること。自動運転によって事故が防げれば、命を落とす人は確実にゼロに近付いていきます。そして、それを早く出せば出すほど、業界全体で進化が早まって多くの命を救うことになるという「大義」です。

最後のひとつが、現場が一生懸命やっている姿、その努力と想いの強さを見ていたからこそ、それを無駄にしたくない、報いたいと考えていたこと。これはやや個人的ですが、絶対に欠かせない視点でした。

技術を開発して発表するだけに留まるのと、それを市販車に搭載して世の中に送り出すのとでは、雲泥の差があります。だからこそ、絶対に市販化して自動運転車を市場へ届けることにこだわって、さまざまな議論の場で大義を説き続けました。

裏話と言っても、実はこれ以外に特別なことはしていません。「愚直な」エンジニアの1人として、真摯に理解を求め続けただけです。あくまでHondaの哲学に愚直になって、周囲へと働きかける。「大義」さえあればみんなが最終的には納得してくれるのが、Hondaなんです。

発売後、事故はゼロ。人類の夢へと一歩進めた

こうして発売までこぎ着けた自動運転レベル3搭載のレジェンドですが、発売から4年目を迎えた2024年9月現在、自動運転中の事故は一つも起こしていません。これは本当に誇れることです。

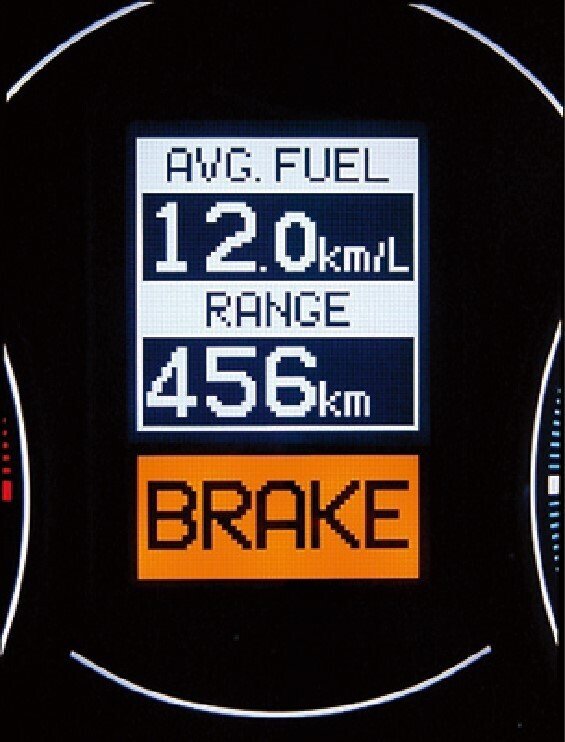

「Honda SENSING Elite」と名付けた自動運転レベル3を含む安全運転支援システムですが、やはり市販化を達成したことで、我々の技術が大きく伸びたように思います。今年発売された「ACCORD(アコード)」では「Honda SENSING 360」としてクルマの周囲360°すべてをセンシングするなど進化を遂げましたし、今後発売されるクルマにもハンズオフ機能などさらに発展した技術が搭載されていきます。

さらに、技術の「手の内化」と言いますか、自分たちで手を動かすことの大事さをあらためて、多くの人が理解したと考えています。今は本当にたくさんのサプライヤーがいるので、何か技術を取り入れたいとき、極端にいえば「買う」こともできるかもしれない。それでも世界初だからこそ自前でやる、それによって本当に現場の力が付いた、そう感じています。

最後に、当初に期待していた通り、特に安全面で歴史が進む時計を早められたことも成果です。やっぱり、ぶつかりそうになったらクルマのブレーキがかかる、そうすれば事故は防げるんです。

だいぶ昔、娘がまだ4~5歳のころにドライブをしていたとき、私の仕事の話になり、「じゃあ、ぶつかりそうになったらクルマが自動で止まれば良いのに」と娘が言い出したのをよく覚えています。理論や技術などを知るはずのない小さい子どもが、自然にそう思うということは、CMBSや自動運転が「必ず実現されるべき技術」であることに他なりません。

先ほども触れましたが、現在、世界では1年間に119万人(※)もの人が交通事故によって命を落としていますし、その一人ひとりがかけがえのない命です。新しい技術によって安全の歴史を塗り替え、少しでも進化のスピードを速めることができれば、救える命は増えていく。そんな想いが私の仕事の原動力になっています。

私の夢は、昔も今も、「ぶつからないクルマ」を実現すること。事故ゼロをいち早く実現し、安全に、快適に多くの人が「自由な移動の喜び」を実感できる社会を目指して、これからも研究開発を進めていきます。