エリック・サティ 『天国の英雄的な門への前奏曲』の音楽理論的分析 (『ブルー・ノートと調性』を下敷きに)

今回は、Éric Satieの『Prélude de la porte héroïque du ciel (天国の英雄的な門への前奏曲)』、冒頭3段までを、超徹底的に!!!

アナライズしました。

なんとサティを分析するだけで、

・Bill Evans、Miles Davisによる『Kind Of Blue』だとか、

・セカンドゴールデンクインテット期のWayne Shoterの曲とか、

・Steely Danとか、

・MPBはじめ複雑怪奇なブラジル音楽とか、

とにかく「フツーの音楽理論じゃ分析できない」とされている音楽の素材がわかります。

こちらのサイトでは、この曲が『無調性』であると紹介されていますが、実は調性、というかプリンシパルそのものは明確に存在します(※「調性」、トーナリティのレベルをどこに置くかって話ではありますが)。

現在制作中のアルバムのために日本語と英語圏のSD分析動画とかを見まくったんですが、9割はぼんにゃりしか分析してなくて悲しかったので自分でやりました。ブル調読めブル調。

とりあえずビバップ的な機能和声語法を前提とし、『ブルー・ノートと調性』を、同位和音やら中心軸システムやら投影法やらでさらに補強したもので分析していきます(詳細な出典は下記)。

なので、音楽理論初心者がいきなりコレを読んでも「日本語でおk」かと思いますが、「バークリーメソッド的なものを一通り勉強したけど、フランス近現代みたいな響きは作れない!」という方は読むとひじょーーに面白いかと思います。

音楽理論初心者の方も、無料部分だけでそこそこタメになるかと思うのでそこだけでもお楽しみください。

それでも何言ってるか分からなければ、『東京大学のアルバート・アイラー』と『ブルー・ノートと調性』など原典に当たってください。特に後者は200年後も読まれてると思います。

というわけでここから本編というか本編のための前説。

前回までのおさらいも兼ね、和声史について軽く触れます。

1. 上方倍音=宇宙の真理、の時代 (※スピではない)

まずは宇宙登場の瞬間から現在まで不変の物理現象である、上方倍音の存在について。

たとえばピアノなどで、ある音を1音鳴らしたとき、その音がもつ振動数の、2倍、3倍、4倍、5倍…の音も同時に鳴っています。

その「ある音」のほうを基音と呼び、2倍3倍…のほうは(上方)整数次倍音と呼ばれます。

(※読み飛ばしても大丈夫な注釈、もちろん2.6倍とか5.7倍とか、非整数の倍音も存在しますが、それら非整数次倍音を多くもつ音は、音程が聞き取りづらくなります。

ドラムの音とか、拍手の音とか風の音とか工事の音とか喋り声とかノイズとかとか、なんか音程がありそうなのに聞き取れないのは、この非整数次倍音の力によるものです。

というわけで、音楽の話の中で注釈なく「倍音列」と書かれていれば、それは基本的に『整数次の倍音たち』のことを指すので覚えておいてください)

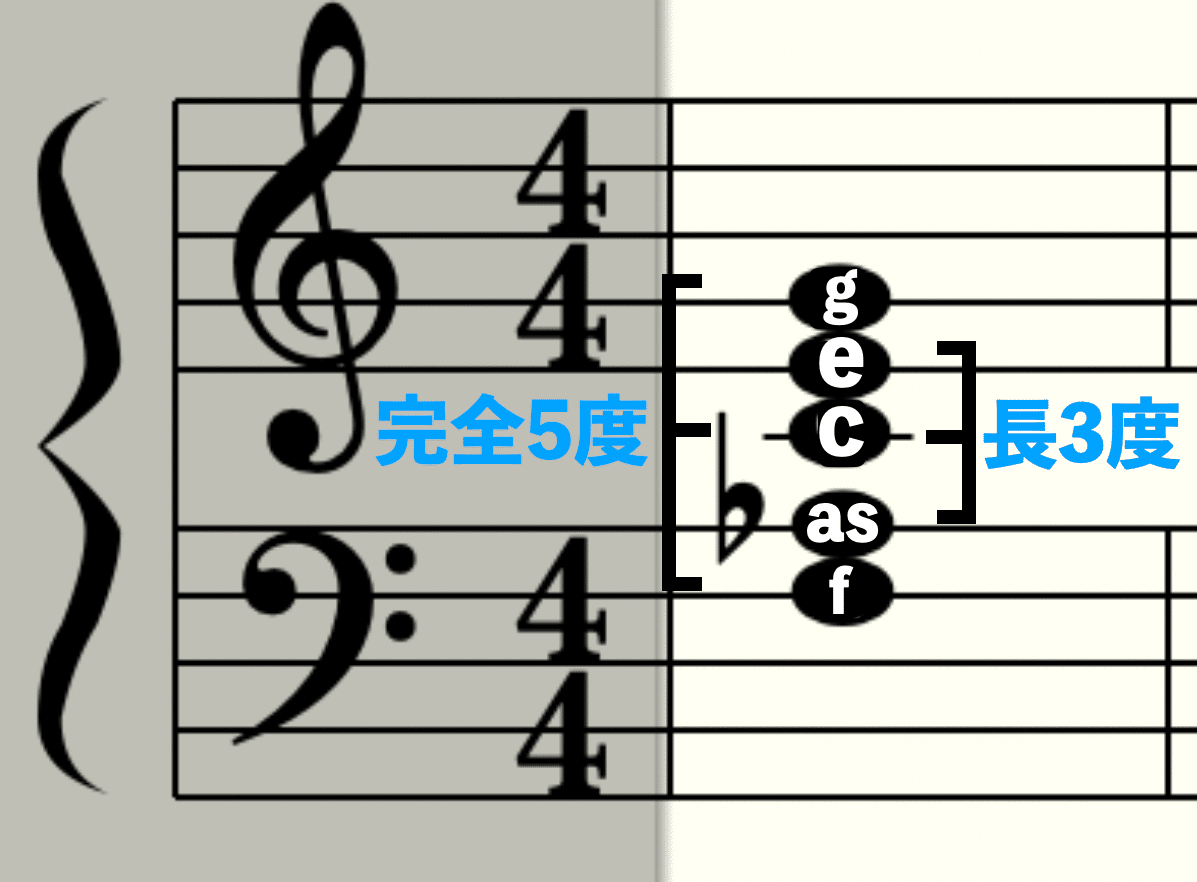

なんの音でも基音になれますが、ここでは「ド」の音にして話を進めましょう。というか上の譜面がすでにそうなってますね。

ドの音の、2倍の周波数の音は1オクターブ上のド、3倍の音はソ。

つまり、ドの音の上方倍音列を考えたとき、2:1の周波数比は、1オクターブ離れた「ド」と「ド」、ってことはただの(オクターブ)ユニゾンになってしまいますが、この3:1の周波数比で「ド」と「ソ」という、違う音同士によるハーモニーがはじめて現れます。

この3:1、「ド」と「ソ」の関係のことを完全5度といいます。この完全5度関係にある音は、ユニゾン以外ではもっとも親和性の高い音となり、これは数多ある音楽理論用語のなかで、もっとも重要な概念となります。

(この親和性の根拠については、名著『音律と音階の科学 新装版』75pも参照のこと。)

西洋音楽では、この完全5度の親和性自体は、紀元前5世紀ごろにピタゴラスが発見していましたが、完全5度でハモる音楽そのものは紀元8世紀前後にようやっと現れました。

それまではずっと単声音楽(=全員が同じメロディラインを歌う)だったんですが、どこかの教会で誰かが不意に「ハモったら面白くね?」と言い出したんでしょうね。もし誰もハモろうとしなければ、いま我々が聞いているあらゆるポップスが存在しなかったかもしれません。そう考えるとすげーー話です。

なお、この完全5度によるハモりは「西洋音楽だけのもの」というわけではなく、なにせ宇宙登場の瞬間から存在する不変かつ普遍の物理法則なので、世界中の民族音楽で聴くことができます。

おそらく一番有名なのがアフリカで、完全5度だけではなく、このあとの話にも出てくる完全4度や3度まで平行でハモっている超面白い音楽です。ご興味があれば、坂本龍一監修の『schola』第11巻などで聞いてみてください。

また、古代中国でも『三分損益法』として、ピタゴラスが発見したものとまったく同じ体系が紀元前からすでに整備されていて、日本にも輸出されました。現代でも目にすることの多い雅楽楽器も、この三分損益法にもとづいて作られています。

さて、ヨーロッパ人、とりわけ当時の音楽家だった教会の人々は、こうして8世紀ごろに上方倍音列中の完全5度でハモれることを発見したわけですが、紀元前からずっと禁欲的にハモらずやってきたので(「ハモると歌詞である神の教えがよく聞き取れなくなるから禁止!!!」というルールが当時の教会内にあった)、いざハモれることが分かると、完全5度以外のハモり方も徐々に模索され始めていきます。

そうした流れの中で、第2倍音である2:1 = 「ドとド」、

第3倍音である3:1 = 「ドとソ」、

そして第4倍音である4:1 = 「ドとド」に次ぐ、

第5倍音である5:1 = 「ドとミ」。

完全5度の次は、このドとミの関係である長3度音程でのハモりに着目します。

というわけで、ひとつの基音の上方倍音列中、たとえば基音「ド」の上方倍音列中には、こう して「ミ」と「ソ」の音が現れるので、「ド・ミ・ソ」のCメジャートライアド、日本語でいう『長三和音』の形成が可能となるわけです。

(※これも読み飛ばしても大丈夫な注釈、本当なら第7倍音の「シb」までを見て、「ド・ミ・ソ・シb」とC7のコードを作ることも可能なのですが、天文学や数学と同様、音楽も「神の作りしこの世界の真理を解明する」という目的から出発しているため、「神学の『三位一体』概念を援用し、西洋人はコードのデフォルトは3声体とした」というのが現在での通説となっています。

ちなみに第6倍音以降や、倍音そのものについてもうちょっと詳しく知りたい人はコチラの記事をどうぞ。

https://info.shimamura.co.jp/digital/support/2014/09/34946 )

そして、基音「ド」ともっとも親和性の高い第3倍音であり、そしてCメジャートライアドの5度音でもある「ソ」の音を基音化させることで、「ソ」の音の上方倍音列中の第3、第5倍音の「ソ・シ・レ」の音も導出することができます。

「ド」の音と「ソ」の音が完全5度関係となり、親和性が高い音であることは先ほどから書いていますが、こうして新たに導出された「シ」の音は、「ド」の音に対する導音となります。

導音というのは、「ド」の音を世界の中心として見たとき、愛は叫ばずに落ち着いてピアノの鍵盤などを眺めてみると、他には11もの音が存在しているわけですが、その11音のなかで「ド」の音に対していちばん不協和となるのは、「ド」に半音で接している「シ」の音と「レb」の音で、この不協和な2音が、ドの音を導き出し、ドに移動することで不協和が解決されるところから『導音』と呼ばれています。

また、シの音は、ドに上昇することで不協和感が解決されるので上行導音、

レbの音はドに下行することで不協和感が解決されるので下行導音といいます。

(※一般的には、周波数比がシンプルになると人間の耳は「心地よい協和したハーモニー」と感じ、逆に周波数比が複雑になると「気持ち悪い不協和なハーモニー」と感じます。

ピタゴラス音律における、完全5度関係の「3:1」あるいは「3:2」というシンプルな比は心地よく聞こえますが、半音で接している「ドとシ」の比は「243:128」となり、パッと見だけでも「ヤベーなー」と不協和に聞こえる理由がお分かりいただけるかと思います)

①「ソ → ド」など、

親和性が高い完全5度下行進行の使用

②「シ → ド」など、

「不協和 → 協和」と進行できる導音の使用

音響物理に立脚した、こうした「ド」の音に吸着される2つの音使いを同時に鳴らすことができるのが、「G → C」というコード進行、ディグリーで言う「V → I」の進行です。

そして同時に、この2点こそがドミナントモーションの原理そのものとなります。

逆を言えば、この2点が同時に守られていないコード進行は、正統なドミナントモーションではありません。なので、導音がなく②を守れていない「Dm7/G → C」進行なども厳密にはドミナントモーションとは言えません。

さて、第5倍音=3度音の使用解禁に伴ってハモりの語法は爆発的に発達していき、複数の美しいメロディラインを積み重ねていく音楽語法である対位法が、16世紀にかけてほとんど完成していきます。

その一方、完成しつつある対位法とすれ違うように、16世紀末に作曲されたとされるモンテヴェルディの『つれないアマリッリ』が、西洋音楽界に激震をもたらしました。

この曲は、教会の中核陣営に、神への捧げ物であった当時の音楽として「絶対に許容できない」とまで言わせたコード進行を採用しており、それがすなわち「用意なしのドミナントセブンスコードの使用」でした。

当時はまだ「この世界は神の作った完全な世界=協和した美しい世界なのだから、不完全な音=不協和音はそぐわない」とされ、厳密な手順を踏んだうえでしか、不協和な「シ」と「ファ」の音を持ったドミナントセブンスコードは使えず、楽曲の大部分を協和音が占めていました。

この「シ」と「ファ」の音程関係は減5度=増4度。これは古くから『悪魔の音程』と呼ばれ、「鳴らすと悪魔が現れる」と、それ以前の西洋音楽では徹底的に忌避されてきたハーモニーです。

が、『つれないアマリッリ』は、恋の苦しみを歌った歌詞と、このドミナントセブンスコードの持つ不協和な情感の一致を優先させるため、それらのルールを完全に打ち破り、準備なしでいきなり不協和和音、ドミナントセブンスコードを使ったのです。

こうして一大論争を巻き起こしたモンテヴェルディ自身は、前述のようにほとんどボロクソに貶されたまま没してしまいましたが、氏は確かに、音楽に革新をもたらしました(これはベートーヴェンもストラヴィンスキーもみんな通った道ですが)。

16世紀以降の西洋音楽は、対位法という協和したメロディラインの積み重ねによって生み出される音楽ではなく、協和したトニックコードと不協和なドミナントセブンスコードを交互に使うことで音楽的な緊張と緩和を生み出す、和声法の世界へと向かっていくことになります。

それはすなわち、『つれないアマリッリ』で用いられた用意なしのドミナントモーション、『V7 → I』進行のさらなる応用と拡張であり、今日我々が聞いているポップスへと直接繋がる音楽的世界観へ向けて舵を切った、ということです。

チャーリーパーカーもハレ晴レユカイも実はほぼ同じコード進行でできていて、現代ではこういうコード進行のことを「カノン進行」と呼んだりしますが、こういう音楽の出発点も元をたどればモンテヴェルディだったかもしれません。もちろんMrs. GREEN APPLEにしてもMr. ChildrenにしてもMr. BIGにしても、誰にせよ同じことです。なんかうまいことまとまらなかった。

そしてここから大バッハもベートーヴェンもモーツァルトもショパンもブッ飛ばしていきなり19世紀末、リストやワーグナー、シェーンベルクの時代までやってくると、そうしたドミナントモーションを用いて音楽を駆動させる、上方倍音列に立脚した従来の和声法の時代も極点を迎えます。

最近よく『ドミナント』という言葉をよく耳にしますが、ご存知の通り、Dominantは『支配的』という意味。音楽において、ドミナントコードが何を支配するのかというと、それは調性です。

先ほども出てきた、①完全5度下行進行の使用、②導音の使用、の2つの条件を同時に満たすことができるドミナントコードは、それ単体でキーのトニックが何の音かを明確にします。

たとえば「G7 (ソ・シ・レ・ファ)」が奏でられると、次に来るコードは「C (ド・ミ・ソ)」か「Cm (ド・ミb・ソ)」かな? と、たとえ音楽理論がわからなくても我々は直感的に予感しますが、こうして調性を一発で明確にしてしまうほどの強い調的支配力をもっている不協和音が、ドミナントコードです。

というようなこと、つまり和声法やポピュラー和声に関しては、みなさんバークリーメソッドやそこから派生した音楽理論などで勉強されていると思いますので結局ブッ飛ばします。Confirmationやハレ晴レユカイの完全5度下行進行、つまりツーファイヴの箇所にヤジルシを書き入れることはみなさんすでに可能なのではないでしょうか。こうした音楽もまた、和声法で書かれた楽曲の極北とも言えます。

2. 下方倍音の時代へ (※オカルトでもない)

というわけでそんな劇薬、ドミナントセブンスコードをどんどんと投入することで音楽を駆動させるダイナミックな音楽のつくり方、和声法の語彙が19世紀末に円熟しきってしまい、その後ようやく、象徴派の代表たるドビュッシーや、印象派のラヴェル、そしてサティらによる、下方倍音列というあたらしい音脈を用いた、スタティックな音楽の時代がやってきます。

下方倍音列とは、たとえば今までは「ド」に対する2倍、3倍、4倍、5倍…と、ドの上に伸びていく上方倍音列を見ていたわけですが、下方倍音は逆に、1/2倍、1/3倍、1/4倍、1/5倍…と、ドの下に伸びていく倍音列のことを指します。

この下方倍音は、和声法の祖であるジャン・フィリップ・ラモー、1722年初の著作である『自然の諸原理に還元された和声論』内ですでに示唆されており(『サブ・ドミナント』という命名は、主音の第1/3倍音として下方に現れるドミナントであるという前提に基づく)、

19世紀にはフーゴー・リーマンが『和声二元論』として、そして20世紀には、フィリップ・グラスや一柳慧の教師としても知られるヴィンセント・ラドウィグ・パーシケッティ『20世紀の和声法』と、そして日本のベーシストであり音楽理論家、濱瀬元彦が『ブルーノートと調性』内で、おそらく世界最高に充実した内容で取り上げています。

たま~に今だに「下方倍音なんてオカルト」などとのたまうフラチ~な輩がいるのでしっかりと書いておきますが、下方倍音や投影法、ネガティヴハーモニーなどは、19世紀以前から整備・体系化されている正統な音楽理論です。

こんだけ書いてもなお訝しむ方は、1941年に邦訳化されたヴァンサン・ダンディ『作曲法講義 第一巻』をどうぞ。以下で説明することと全く同じことが1世紀も前に日本語で明文化されています。https://dl.ndl.go.jp/pid/2485297/

107pから。1941年古賀書店版だと第二編収。

(※下方倍音をとくに疑ってない人は読まなくていい注釈、

この下方倍音列は、「我々が聞きとり知覚することができる実際の物理現象の『(上方)倍音列』、その鏡像として、あくまで人間の脳が生み出し知覚するものであり(ここまでは科学的に証明済み、以下URL参照)、下方倍音は物理現象としては存在しない」……という認識で長年いましたが、『音律と音階の科学 新装版』191pで、スティールパンの高音域において基音の1/2倍音の存在を明示するソノグラムが掲載されており、少なくとも「差音を足がかりにした第1/2倍音相当の音は物理現象として明確に存在する」、というところまでは言えそうです)

http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h23/127657/127657-abst.pdf

さて、『作曲法講義』自体も国会図書館会員ならウェブ上で無料で読めてしまうので、今さら俺が何を言うんだという感じではありますが、あらためて下方倍音列という概念を簡潔に説明すると、

これがドの音の倍音列上にある、第5倍音と第3倍音から作り出したCメジャーコード。

この構造を、下方倍音によって逆転させます。すなわち、下方の「基音、第1/5倍音=長3度、第1/3倍音=完全5度」によって構成されるコードを作る、ということですね。

するとこうなります。Fmコードですね。

このように、基音「ド」の上方倍音列中の第3倍音には「ソ」が、その反対に、下方倍音列中の第1/3倍音には「ファ」があることに注目ーーー!! さきほども書いたように、これがサブドミナントです。

「ド」から見た「ファ」の音は、完全4度といいます (ただし逆に、ファから見たドの音はもちろん完全5度ですが。このことによって、サブドミナントの存在が補強されます)。このサブドミナント音は、上方倍音中の第3倍音の「ソ」の下部反射のような存在でもあります。

こうして、基音とその第3倍音と第1/3倍音、これらみっつの音を骨格とする音階のことを、古代ギリシャの音楽体系では『シュステーマ・テレイオン』と呼んでいました。

我々が現在『ダイアトニック・スケール』と呼んでいるものの元祖であり、ラの音が「A」と呼ばれるようになった原因です。偉大なりシュステーマ・テレイオン。

これは、6世紀に古代ローマ人のボエティウスが、紀元前から続いてきた古代ギリシャの音楽体系をまとめ上げた書物、『音楽教程』中にも登場する概念です。

ただし、本物のシュステーマ・テレイオンは、ドの音じゃなく「ラ」の音を中心とするので、古代ギリシャ人から見れば「これはシュステーマ・テレイオンではない💢」とお叱りを受けそうですが、受けて立つので今晩夢枕でお会いしましょう。詳細は『音楽教程』や、偉大なる中世音楽サイトのこちらをご参照ください。

(※なおさっきから連呼してる『シュステーマ・テレイオン』、日本語になってますが「大完全音列」に「大完全音組織」とか「大完全音階」など、訳語がメチャクチャあって公的に統一されてないので、以降も原語で呼びます)

さてさて、このシュステーマテレイオンの骨格となる、みっつの音それぞれを基音として上方倍音を見ていくと、Cメジャーコード=「ドミソ」、Gメジャーコード=「ソシレ」、Fメジャーコード=「ファラド」となり、これらの構成音を並び替えると「ドレミファソラシド」、Cメジャースケールになります。

ジェイコブ・コリアーが、ネガティヴ・ハーモニーに関する有名な動画の中で、「主音とその5度でキーが確定する」と話していますが、あれはつまりこういうことです。

youtube.com/watch?v=K5bG8ylApX8

そして、ここからがまた重要ですが、これらの基音と、「ソ」の第3倍音の「レ」を基音として導入し、それぞれの下方倍音列からコードを作り出すことで、Cmコード=「ド・ミb・ソ」、Gmコード=「ソ・シb・レ」、Fmコード=「ファ・ラb・ド」となり、これらの構成音を並び替えると「ド・レ・ミb・ファ・ソ・ラb・シb・ド」、Cナチュラルマイナースケールとなります。

このように『下方倍音』という視点を導入することで、従来の(上方)倍音列の世界では説明することができなかった、マイナーキーやマイナーコードの、物理的&理論的な正当性を証明することが可能となります。

メジャーキーやメジャーコードをそのまま反転させたものがマイナーなんですね。

このように、シュステーマ・テレイオンを、つまり「ド」の音の1/3倍音である「ファ」の音を足がかりにすることで、メジャースケールもマイナースケールも、その他もろもろの音階も作れてしまうことが分かりました。

ある意味、モンテヴェルディからワーグナーまで、和声法をつきつめた音楽家たちは、この下方倍音の存在をある種棄却し、上方倍音が作り出す、ドミナントモーションのダイナミックな世界観だけを探求していた、ということも言えなくはありません。かなーーーり乱暴で誤解を招く物言いではありますが。

しかし実際のところ、メジャースケールもマイナースケールも、このように下方倍音である「ファ」の音なしでは成立しないのですが、特にワーグナーらが用いていた和声法を希釈しまくっている、ポピュラー和声の教本などでは、こうした下方倍音領域での事象はそうそう触れられないため、下方倍音を用いた音楽語彙、たとえばドビュッシーラヴェルサティや、近現代音楽に強い影響を受けたチャーリー・パーカーやマイルス・デイヴィス、ハービー・ハンコック、そしてさらにそこから強い影響を受けたスティーリー・ダンの両名、日本国内だと坂本龍一を筆頭とした、モーダルな世界観を強く活かした音楽を分析するための足がかりを持てなくなっているのが現状。

ドミナントモーションの原理としても登場した『倍音列』と『導音欲求』。私は、とてつもなく大雑把にいうと、この2つの原理でいわゆる「ノンダイアトニックコード」のおおよそすべてを説明できると考えています。

そこへ、松本民之助の『作曲技法』、ヘンリー・カウエル『New Musical Resource』、ジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニー論でもおなじみ、エルネスト・レンドヴァイ『バルトークの作曲技法』、そしてパーシケッティ『20世紀の和声法』などなどで、倍音がつくる同位和音とポリコード論、中心軸システム、そして投影法を補強することで、いわゆる『モーダル』な世界観のおおよそを分析できるのではないかと思っています。

繰り返しではありますが、上方倍音がもたらす和声的=コーダルな世界観は、ドミナントコードを次々に繰り出すことで音楽的な緊張と緩和を生む、いわばジェットコースターのようなダイナミックな世界でしたが、下方倍音がもたらす旋法的=モーダルな世界観は、モードスケールの交換を前提とし、ドミナントモーションを必要としない、和声的にスタティックな世界です。

その証拠に、上方倍音から生じたドミナントコードのVは導音を持ち、トニックコードに対して強い和声的勾配を持ちますが、その鏡像として生じたサブドミナントたるIVのコードは、主音への導音は持たず、和声的勾配はVのコードと比べると限りなく弱いものになっています。

というわけで、前置きがクソほど長くなりましたが、ようやく本編のスタートです。そっちのがなんかすげー話っていうかヤベー話なんじゃないでしょうかと思わんでもないですが読んでる分にはそうでもないでしょうか。

『ブルー・ノートと調性』を上記4冊などで補強したりしなかったりして、一見なんのルールもないように見えるサティの作曲を貫くプリンシパルを解明します。というわけで以降ブル調前提で話が進むので、「ブル調を完璧に暗記している」という豪傑になってから読み進めるか、ブル調をかたわらに置きながら読み進めることを強くオススメいたします。そんではいきましょう。

(ここまでのおもな出典および参考資料、

・伊藤友計、『西洋音楽の正体 調と和声の不思議を探る』第1版、講談社

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000350090

・小方厚、『音律と音階の科学 新装版 ドレミ…はどのように生まれたか』第8刷、講談社

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000310272

・濱瀬元彦、『ブルー・ノートと調性:インプロヴィゼーションと作曲のための基礎理論』第1版、全音楽譜出版社

https://shop.zen-on.co.jp/item/detail/885050/)

また、分析欲を誘発させまくるサティの『ジムノペディ第一番』の分析(フリジアンとリディアンのフィナリス違い)はウェブ上に多数ありますが、川浦義広さんによる『エリック・サティ《3つのサラバンド》における和声語法』はすんばらしい先行研究ですので、分析に入る前にここで付記しておきます(うまくURLが貼れないのでググったりヤフったりダックダックゴったりしてください)。

以下の『ブルー・ノートと調性』を下敷きとした分析は、川浦さんの論を補強しうるものだと思います。

3. Kind Of Blue → Maiden Voyage → Nefertiti → Aja、そしてオリジネーターとしてのサティ

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?