【2025年最新版】神戸大学経済学部上位合格者3名が語る。神戸大学経済学部3年次編入試験完全ガイド|上位合格者3名によるTOEIC基準、合格最低点、勉強法などを徹底解説!合格者の声も多数公開

こんにちは!合格者編入塾です。

この記事では、神戸大学経済学部編入試験について、上位合格者3名(証拠有り)が「試験概要」「TOEIC基準」「合格最低点」「勉強スケジュール」などを徹底解説します。他の記事では触れられていない貴重な情報や、多数の合格者の体験談もまとめています。この記事1本で神戸大学経済学部編入受験に必要な情報はすべて網羅!情報不足に悩む方にとって、まさに必読の内容です。ぜひ最後までご覧ください!

また、下記から無料で受験相談も行っております!実際に合格者からの相談を受けたいという方は是非ご登録ください!

1.筆者の自己紹介

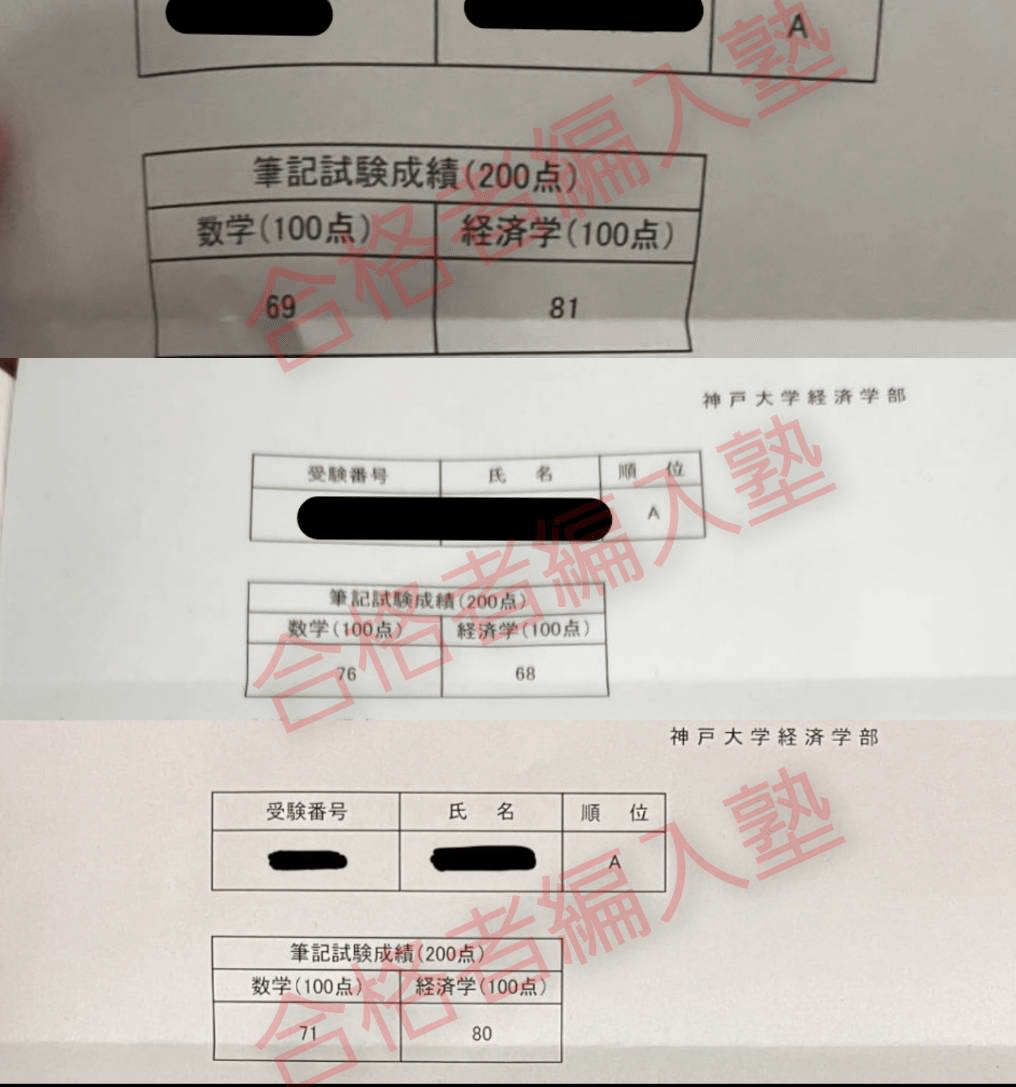

YY:2024年度(令和6年度)神戸大学・滋賀大学経済学部の3年次編入合格

神戸大学→Aランク合格・TOEIC865点

F:2024年度(令和6年度)神戸大学経済学部の3年次編入合格

Aランク合格・TOEIC885点

N:2024年度(令和6年度)神戸大学経済学部の3年次編入合格

Aランク合格・TOEIC820

以上3名が神戸大学経済学部の編入試験について、徹底解説します。

2.神戸大学経済学部編入試験の概要

神戸大学経済学部3年次編入試験について、募集要項などを基に概要を説明します。神戸大学経済学部の編入試験は例年、非常に人気が高い試験の一つです。2025年現在、試験日程が他大学と重複していないため、他大学との併願が可能です。試験科目は経済学・経済数学・TOEIC(L&R)の3つで構成されています。また、定員は毎年20名に固定されており、これが同試験の大きな特徴です。倍率はおおむね3~5倍で推移しており、高い競争率を維持しています。2025年度に大阪大学経済学部の編入試験内容に変更がありましたが、倍率に大きな影響は生じなかったため、2026年度の試験においても、同等の倍率が見込まれます。以下まとめです。

【試験日時】11/3(日・祝) 10:00~12:00

【出願期間】9/17(火)~9/24(火)午後5時必着

【試験科目】

・経済学(100点)

・経済数学(100点)

・TOEIC(100点)

【定員・倍率】

・令和4年度:20/93(4.65倍)

・令和5年度:20/63(3.15倍)

・令和6年度:21/97(4.62倍)

・令和7年度:21/79(3.76倍) (※当日欠席も含む)

【必要書類(試験に関与するもの)】

・志望理由書

・TOEIC-L&R のスコア票

・(Official Score Certificate 若しくは Digital Official Score)

・学業成績証明書

◯専門科目の詳細

以下、経済学と経済数学について説明します。

・経済学

ミクロ経済学・マクロ経済学に関する問題が、計算問題と記述問題の形式で出題され、大問は通常3~4題構成です。大問内で計算問題と記述問題が混在する場合や、大問1つが記述問題のみの場合があり、形式は年度によって異なります。また、2024年度までは、ミクロ経済学・マクロ経済学に関する用語説明問題(配点10点)が大問1つ(小問2~3個)出題されていましたが、2025年度では出題されませんでした。ただし、用語問題が一時的に出題されなくなった後、再び出題された例もあるため、確実な合格を目指す受験生は用語対策もするようにしましょう。

ミクロ経済学では、他大学ではあまり見られない純粋交換経済やゲーム理論に関する問題が出題されるのが特徴です。マクロ経済学では、以前はIS-LMモデルに関する問題が頻出でしたが、近年は見られなくなっています。さらに2025年度には、これまで出題例の少ない分野が取り上げられるなど、幅広い分野への対策が必要です。

対策のための参考書については後ほど紹介させていただきます。

・経済数学

微分 積分・線形代数に関する問題が、計算問題と記述問題の形式で出題され、大問は通常4題構成です。大問3つが計算問題・大問1つが記述問題が例年出題されます。計算問題は比較的容易なものが多く、得点源となります。そのため、確実に得点することが重要です。一方、記述問題は例年難易度が高く、部分点を狙うことが賢明です。

微分・積分に関しては、基本的な微分や積分の小問に加え、極大・極小、凹凸、マクローリン展開、そして神戸大学特有の差分方程式が特徴的です。稀にε-δ論法を用いた記述問題も出題されますが、これは多くの受験生が解けないため、数学が得意でない文系の方は捨て問とする判断も可能です。ただし、理系or数学が得意な方にとっては得点のチャンスとなるため、取り組む価値があります。

なお、神戸大学経済学部の編入は「取れる問題を確実に取る」ことが合格の鍵です。難問に時間をかけすぎず、自分が得点できる問題を確実に解く戦略が数学では特に求められます。

線形代数に関しては、計算問題は非常に容易であるため、落としてはいけません。ただし、記述に関しては少し難題となるため、合格の分かれ道の1つとなります。

対策のための参考書については同様に後ほど紹介させていただきます。

◯合格者の出身大学について

ここでは、合格者の出身大学について簡単に触れたいと思います。ボリュームゾーンとしては、関関同立やMARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)の出身者が多いです。また、地方の国公立大学からの合格者もよく見られます。ただし、産近甲龍や日東駒専からも合格者が散見されます。さらに、もう少しランクが下の摂神追桃や短大からの編入も稀に見受けられます。高専出身の方も毎年数名いる印象です。出身学部については様々で、経済学部出身者が多いものの、理系出身の方も少なくありません。理系出身の方は、専門科目で大きく差をつけて合格を勝ち取っている印象があります。割合としては、関関同立・MARCHで6割、地方国公立2割、高専1割、その他1割といったところでしょうか。

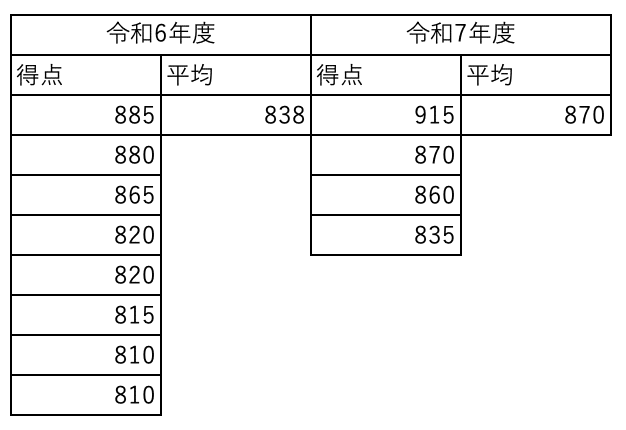

◯合格最低点推移

次に、合格最低点についてお伝えします。こちらは、過去の成績開示情報をもとにまとめたものです。

ご覧の通り、通常の合格ラインは約7割で推移していることがわかります。記載以外の年度の合格最低点も約7割であるため、令和6年度は外れ値と考えるのが適切です。ただし、令和7年度の情報が開示されておらず、近年難化傾向にあり、6割5分が今後推移していく可能性もあります。基本的には、過去問を活用した対策では、最低7割、安定して8割を得点できることを目標に仕上げておきましょう。ただし、試験本番で専門科目で7割を取る必要はありません。理由は簡単です。TOEICを8割以上で挑めばいいからです。

3.TOEIC事情に関して

よく寄せられる質問に「TOEICは何点を目指せば良いですか?」というものがあります。この問いに対して、具体例を交えながら、レベル別に分けてお答えします。

◯TOEICの換算方法について

まず、TOEICの点数換算方法です。過去の成績開示から分析すると、

取得得点÷990×100=

小数点以下については確定的ではありませんが、おそらく四捨五入されていると考えられます。したがって、860点の場合、100点中87点を取得している計算になります。

◯合格者のTOEICスコア

近年の神戸大学経済学部編入合格者のTOEICスコアをまとめした。なお、令和5年度に関してはこちらの記事を参照すると良いでしょう。

本記事では令和6年度以降をまとめました。

(情報が集まり次第追加)

ご覧の通り、合格者の多くは800点以上のスコアを取得しています。一方、令和5年度と令和6年度には600点台で合格した方もいましたが、いずれも理系の受験生であり、特殊なケースと考えられるため、平均スコアからは除外しています。また、比較的高スコアの方が情報発信を積極的に行う傾向があるため、700点台でも合格している方は存在します。今回は、具体的な点数が把握できていないため、記載には含めておりません。

◯TOEICの必要点数

「結局、必要なTOEICスコアは何点なのか?」という疑問に対して、結論。最低750,大幅ゾーン800~850,安定ゾーン870~です。合格最低点から逆算して考えましょう。一般的に、専門科目では記述問題も含めて確実に得点できる問題を解けば、6割程度の得点を確保できます。さらに、わからない問題でも記述で部分点を狙うことで、6割5分(約130点)を見込めると仮定します。合格最低点は約7割(210点)であるため、専門科目での得点を引いた残りの80点分をTOEICで補う必要があります。これをTOEICスコアに換算すると、目安として800点が必要になります。ただし、本番では計算ミスや記述ミスなど、予期せぬ減点が生じる可能性を考慮すると、専門科目で6割(約120点)に留まる場合もあります。この場合、210点から120点を引いた90点分をTOEICで補う必要があり、結果的に900点近くが必要になる計算です。したがって、安定的に合格を目指したい方はTOEIC900点を目標にするのが理想的です。合格圏内を狙いたい場合は800点、専門科目で勝負をかける方は750点を目安にすると良いでしょう。ただし、TOEIC850点以上になるとスコアの伸びが鈍化しやすく、TOEICスコアを10点上げても試験全体の得点に与える影響は1点です。そのため、特に2年生からTOEIC対策を始める方は、まず850点を目標にすることをおすすめします。1年生から勉強を始める方は、3月末までに狙えるだけ狙えるようにしましょう。目標は900点です。注意点として、特にありがちな例ですが、TOEICで800点前半を達成した後も満足できず、7月までずるずると勉強を続けるのは避けましょう。編入試験は基本的に「専門科目勝負」と言えます。そのため、専門科目で安定的に点数を稼げるかどうかが、合格の大きな鍵を握ります。TOEICのスコアを高めることは重要ですが、それ以上に専門科目への戦略的な準備が必要です。限られた時間を効果的に使い、専門科目での得点力を高めることを優先しましょう。以下では、TOEICをいつまで続けるべきかについて説明します。

◯TOEICの切り上げ時期

「いつまでTOEICの勉強を続けるべきか」というのは、よくある質問です。結論を言うと、個人の状況によります。英語や専門科目の得意・不得意、勉強時間の確保状況、併願校の受験条件など、多くの要因を総合的に考慮する必要があります。TOEICの勉強にどれだけの時間を割くべきか迷った場合は、一人で抱え込まずに相談することをおすすめします。以下のリンクから個別無料相談をお申し込みいただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

以下に合格者からの一般的な感覚を記載します。ただし、これは絶対的な指標ではなく、あくまで一例として参考にしてください。基本的にTOEICは短期決戦が勝負なので、専門科目と並行して勉強するのはオススメしません。

①1年生からTOEICの勉強をしている場合

(理想)3月までにTOEICの対策を集中して行い、900点を取得したら即終了

3月時点で850点以上を取得している場合:3月で終了(阪大併願は要検討)

3月時点で800点前半の場合:伸び具合を考慮し、4月に受験するのも可 ただし、5か月以上勉強して800点前半に留まる場合は切り上げを検討

3月時点で700点台の場合:4月も受験を継続 800点を超えた時点で終了

②2年生からTOEICの勉強を始める場合

勉強期間はMAXで7月まで

6月時点で850点以上を取得している場合:即終了

7月時点で700点台の場合:専門科目と同時並行など要検討対策

TOEICの切り上げ時期は、本当に個人によって大きく異なります。上記はあくまで一例の「肌感」ですので、自分に合った計画を立てることが重要です。

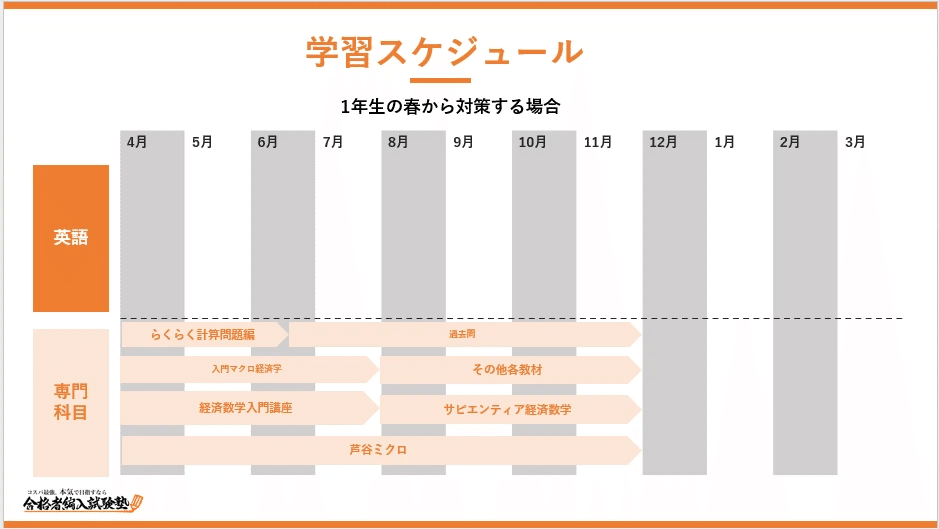

4.学習スケジュール

今回は、代表的な2つの学習計画をご紹介します。記載している内容はあくまで一例であり、個々の現状や実力には差があるため、使用する教材が多少異なる場合があることをご了承ください。

動画でさっと確認したい場合は、以下の動画をご覧ください。

〇1年生の春から対策する場合(1年次)

1年生の春から学習を始める場合、年内または年度内にTOEICの目標スコアを取得しておくことで、大きなアドバンテージを得ることができます。

4月・5月は、TOEICの基礎対策として、試験の形式や出題される文章の内容を把握することを目的に、「初めて受けるTOEIC全パート完全攻略」という本を活用して学習を進めます。また、TOEICに出題される単語は大学受験の単語とはやや異なるため、「金のフレーズ」を使ってTOEIC特有の単語学習を並行して行います。

試験の形式や内容を理解した後は、6月から「金のフレーズ」「文法特急」、さらに「公式問題集」に取り組みましょう。特に、公式問題集を解いた後は間違いを徹底的に見直し、そのプロセスの一環としてシャドーイングを取り入れることをお勧めします。シャドーイングとは、英語音声を聞きながら、約2語分遅れてその内容を声に出して繰り返す学習法です。この練習を継続することで、リスニング力を大幅に向上させることが期待できます。

7月は6月と同様のことを行います。内容は同じですが、質的な面でこだわっていただきたいです。

8月・9月は、「金のフレーズ」「文法特急」「公式問題集」、そして公式問題集を用いたシャドーイングを継続して行うことをお勧めします。公式問題集については、シャドーイングの完成度が高まった場合や、新しい問題を解いて実力を試したいときに、新しい問題集に取り組むと良いでしょう。また、この時期は夏休みで比較的時間に余裕があるため、専門科目の学習を始めるのも良いタイミングです。具体的には、「らくらくミクロ・マクロ」または「速習ミクロ・マクロ」を活用し、ミクロ経済学やマクロ経済学に触れることをお勧めします。

10月・11月は学校も始まり、忙しくなる時期ですが、試験まで1年を切ったこのタイミングで気を引き締める必要があります。この時期からTOEICでは、苦手なパートに重点的に取り組むと良いでしょう。具体的な教材としては、パート1・2対策には「パート1・2難化対策ドリル」、パート5・6には「出る1000問」、そしてパート7には「Part7を全部読んでスコアを稼ぐ本」をお勧めします。パート3・4が苦手な場合は、引き続き公式問題集のシャドーイングを行い、リスニング力を強化してください。ここまで学習を進めると、ある程度スコアは伸びてくるはずですが、850点以上を目指すにはさらに「精選模試」に取り組む必要があります。公式問題集を3冊以上終え、シャドーイングも問題なくできるようになった状態であれば、精選模試を解き、実践的な演習を積んでいきましょう。

精選模試は非常に難易度が高いため、間違えてしまっても落ち込まず、必死に取り組み続けることが重要です。こうして繰り返し挑戦していくうちに、本番の試験が比較的簡単に感じられ、結果として点数が上がる傾向があります。また、金のフレーズに関しては、後半であまり触れませんでしたが、年間を通じて完璧に習得することを目指して学習を続けてください。このような進め方で学習を進め、自分が納得できる点数を獲得するまで模試を受けることが大切です。

10月・11月以降の専門科目の進め方について説明します。まず、夏から開始した「らくらくミクロ・マクロ」や「速習」については、この時期も復習を重ねながら継続してください。

11月・12月頃からは「らくらく計算問題編」に進み、演習を積んでいきましょう。また、数学に関しては「数Ⅲの教科書」や「やさしく学べるシリーズ」に取り組むのも一つの方法ですが、必須ではありません。重要なのは、あくまでこの時期はTOEICが最優先であることです。TOEICが順調に進んでいれば、専門科目の学習も進めていきましょう。

2月・3月になると、TOEICがある程度落ち着き、専門科目に集中できる状態が理想的です。この時期には、これまで取り組んできた「らくらくミクロ・マクロ」や「速習」の総復習を行うとともに、「らくらく計算編」の復習をし、ほぼすべての問題を解けるような状態を目指しましょう。数学に関しては、数Ⅲの学習を終えた後、「経済数学入門講座」に取り組むことをおすすめします。この教材は、神戸大学経済学部の過去問題も含まれており、経済数学の基礎を学ぶ上で非常に優れたものです。そのため、何周も繰り返して取り組み、基礎力の向上を図りましょう。なお、確率統計は出題されないため、限定版で大丈夫です。

〇1年生の春から対策する場合(2年次)

次に、1年生の春から学習をスタートした方の2年生の学習スケジュールについてお話しします。ここからは、TOEICのスコアを2月・3月までに取得した方を想定して進めていきます。この時期からは、TOEICの学習が一段落し、専門科目の学習に本格的に取り組むことができます。そのため、専門科目の計画的な進行が重要になります。

4月・5月の学習スケジュールについては、経済学に関しては「らくらく計算編」を進め、ミクロ経済学は「芦谷ミクロ」、マクロ経済学は「中谷先生の入門マクロ経済学」を使って学習を続けていきましょう。特に「芦谷ミクロ」の問題には難易度が高いものもありますので、1周目は説明部分をじっくり読み、大まかな内容を押さえることを重視してください。数学に関しては引き続き「経済数学入門講座」を使って学習を進めていくことをおすすめします。この教材では、説明部分をしっかり読んで内容を理解し、実際に問題を解きながら力をつけていくことができます。

6月以降の学習については、4月・5月と同じ教材を使用しつつ、それぞれの精度を高めていくことが重要です。芦谷ミクロに関しては、可能な限り問題まで解いて、実践的な対応力を身につけるようにしましょう。また、らくらく計算問題編は、すべての問題を完璧に解ける状態にして、最終確認を行うことを目指してください。経済数学入門講座については、章末問題に加え、発展的な内容であるε-δ論法や連続性なども学習を始め、過去問に繋げていくことをおすすめします。6月には、これまでの教材の総復習を行い、過去問を1~2年分解いてみて、自分の勉強法が正しいかどうかを確認する良い機会になるでしょう。

7月からは、過去問中心の学習にシフトしていきましょう。過去問を解いた後には、必ずやり直しを行い、その際には今まで学習してきた教材に戻って復習を重ねる方法が効果的です。間違えた問題を収集し、ポイントを書き込んだ復習ノートを作成することで、試験直前期に効率的に復習ができ、学習効果が高まります。また、過去問に関しては、最初から全て解ける必要はありません。解けなかった問題に一喜一憂するのではなく、解けなかった問題を無くしていくことを重点に置いて、着実に理解を深めていくことが大切です。

8月以降も同様に過去問中心の学習にしてほしいですが、数学だけ「サピエンティア経済数学」を取り入れても良いかと思います。この教材は実際に神戸大学の経済数学においても使用されている教材で演習問題が試験問題と酷似しているため、やっておいて損はないです。この教材の進め方としては演習問題を解き、解けなかった問題の単元に戻り、読み込むという方法が良いですね。これ以降は過去問、サピエンティア経済数学、その他各自苦手分野の復習教材をしようし、学習してほしいです。過去問は15年分を最低3周はしていただきたいです。また先ほどその他各教材と述べましたが、私の考えとしては少ない教材を完璧にしたほうが良いと思っています。あまり教材を増やし過ぎずに1冊の精度を高めてほしいです。

〇1年生の冬から対策する場合(2年生から対策する場合も含む)

一年生の冬頃から学習を開始する場合についてお話しします。この時期に学習を始める方は、春・夏から対策を進めている方に比べて、どうしても学習が遅れがちになります。そのため、TOEICと専門科目を同時に進める必要があります。最初は大変に感じるかもしれませんが、しっかりと計画を立てて、コツコツと自分のペースで勉強を進めていけば、十分に巻き返し可能です。重要なのは、焦らずに一つ一つ着実に進めることです。両方の科目をバランスよく学習しながら、効率的に時間を使うことを意識しましょう。

TOEICに関しては、12月・1月は初めての試験に向けて、まず「TOEIC全パート完全攻略」「金のフレーズ」「文法特急」を使って学習し、TOEICがどのような試験かを理解することが大切です。その後、公式問題集を解き、シャドーイングや苦手パートの対策を進めていきましょう。この時期の方は、受験回数が限られているため、短期集中で学習する必要があります。基本的に、経済学を学習している時以外は、TOEICのことを意識して生活するレベルで英語学習に取り組むことを目指してください。

専門科目に関しては、12月・1月から「らくらくミクロマクロ」を使って学習を始め、1月ごろからは「らくらく計算編」に取り組み、6月までに経済学の基礎を固めていきましょう。その学習と並行して、4月ごろからは「芦谷ミクロ」と「入門マクロ経済学」を使い、さらに進めていくことをおすすめします。難しい点もあるかもしれませんが、スピード感を持って学習を進めることが重要です。しっかりと進捗を確認しながら取り組んでいくと、夏ごろには過去問に取り組み始めることができると思います。この調子で学習を進めていくと良い結果が出るはずです。

過去問の使用方法については、先に述べた受験生と同様に進めていきましょう。その後、過去問を進めながら、並行して「サピエンティア経済数学」に取り組んでください。この教材も、前述のように演習問題を解き、解けなかった問題を復習する形で進めていくと良いです。スケジュールは厳しく感じるかもしれませんが、適切な努力を適切な量行えば、合格の可能性は高まります。短期集中で集中して頑張ってください。

5.過去問の上手な活用方法

過去問の活用方法は、試験の合否を大きく左右する重要なポイントです。過去問を効果的に使うことで、試験に向けての準備が格段に効率的になります。以下のポイントを意識して過去問を活用していきましょう。

① 試験本番のおよそ1年前に使用する

過去問を試験の1年前に使用する目的は、現時点での自分の実力と試験本番のギャップを把握することです。過去問を解くことで、自分の弱点や強み、さらに試験の難易度に対する感覚を掴むことができます。このギャップを明確にすることで、そこから1年間の学習計画を立てることができるのです。ただし、過去問が豊富にある場合のみこの方法を適用できます。過去問が1.2年分しかない場合は、直前期に演習用として取っておきましょう。1年前に過去問を解くことで、全体の学習計画を見直し、効果的に準備を進めることができます。

② 2年生の夏休み後半に使用する

過去問を2年生の夏休み後半に使用する目的は、これまでに行った学習がどれだけ身についているかを確認することです。また、学習方法が正しかったのか、効果的に進められているのかを見直すためにも重要なタイミングです。夏休みまでの学習内容を振り返り、過去問を解くことで自分の進捗を把握します。もし解けなかった問題があれば、その分野に関する復習を強化し、今後の学習計画を修正することができます。この段階での自己評価を通じて、残りの期間に向けての学習戦略を立て直すことが可能になります。過去問を使って進捗を確認し、必要な改善点を洗い出すことで、試験に向けた準備をより確実に進めていきましょう。

③ 直前期の演習用として使用する

直前期に過去問を使用するのは、試験に向けた最終的な演習を行うためです。試験直前の段階では、過去問を解き、これまでの学習内容を総復習することで、試験に向けた準備を完璧にします。この時期の目標は、経済学・経済数学に関して、過去問を3周することです。何度も繰り返し解くことで、問題のパターンや解法の流れを身につけ、類題が出た際に確実に解けるようにしておきます。繰り返し演習を行うことで、問題の解き方が自然と身につき、試験の本番で焦らずに解答できるようになります。この方法は、試験直前に焦らず自信を持って臨むために非常に重要です。繰り返し演習を行い、試験前に完璧に近い状態で過去問を解けるように準備しておきましょう!

6.合格者に共通すること

次に「合格者に共通すること」について話していきます。

①外部スコアの早期点数取得

神戸大学経済学部を目指す場合、TOEICの早期取得が非常に重要です。合格者の多くは1年生の3月までにTOEICを終わらせており、これにより2年生の約7ヶ月間を専門科目に専念できるというメリットがあります。早期にTOEICを終わらせることで、専門科目の学習に十分な時間を確保することができます。

② 2年生の夏休み前までに基礎分野習得

専門科目においても、夏休み前までに基礎的な内容を終わらせることが理想です。夏休みまでに基礎を固めておくことで、夏休みに過去問を5~6割程度解けるレベルに到達することが可能になります。その状態から演習を積み、発展的な内容を学習することで、余裕を持って完成度を高めることができます。これにより、試験に向けて安心して学習を進めることができます。

③ 継続力

合格者に共通する重要な要素は継続力です。学習におけるモチベーションの上下は誰にでもありますが、モチベーションが低下した際でも勉強を続けることができるかどうかが大切です。合格者は、学習がルーティン化され、学習しなければ違和感を感じるほどになっています。このような学習習慣を身につけることが、最終的な合格への近道です。

7.合格のポイント

神戸大学経済学部3年次編入の合格のポイントについて話していきます。

① 経済数学が勝負のカギ

神戸大学経済学部の試験において、経済数学は最も点数差がつきやすい科目の1つです。そのため、たとえTOEICで高得点を保持していても、経済数学の大問1つで逆転される可能性もあるため、油断はできません。TOEICの高得点は、試験の精神面を安定させるための要素として重要ですが、最終的には経済数学の成績が勝敗を大きく左右します。本番の経済数学には運要素もありますが、その運を減らすためにも、しっかりと学習を進めることが必要です。

② 基礎が重要

経済学や経済数学の学習では、基礎的な教材の完成度を高めることが、合格への鍵となります。例えば、芦谷政浩先生のミクロ経済学や経済数学入門講座といった基礎的な教材をしっかりと終わらせ、理解を深めることで、合格の可能性を高めることができます。私の主観的な感覚ですが、神戸大学経済学部の編入試験においては、基礎的な内容を理解し、解けるようになっていると、6~7割の点数を取れる問題設定になっていると感じます。難しい参考書には手を出さず、1つの参考書をしっかりと終わらせることを意識することが重要です。

③ 合格の目安はおよそ7割

神戸大学経済学部の編入試験では、合格最低点は約7割程度となることが多いです。そこで大切なのは、自分が確実に解ける問題をきっちり解答することです。試験中には、解ける問題を最初に解き、残りの時間で不安な部分をじっくりと解くという方法が有効です。試験の時間配分を意識し、自信を持って解ける問題から解くことで、効率よく得点を重ねることができます。

8.神戸大学経済学部3年次編入合格者の数インタビュー

以下に、神戸大学経済学部に編入合格したインタビューをまとめています。お時間があるときに、ぜひご活用ください!

9.まとめ

ここまでお読みいただき、いかがだったでしょうか。文字に書き起こしてみると、当たり前のことが多かったように感じるかもしれません。しかし、それを実際に実践できている人はどれだけいるでしょうか。編入試験は、同じ受験生同士の戦いである前に、自分との戦いだと私は感じています。他人と比較するのではなく、自分の最大限の力を発揮できるように、日々の学習に取り組んでほしいと思います。編入試験には短期集中で合格を目指せる可能性もあるという点が魅力のひとつです。挑戦する価値は十分にあります。もし挑戦を選ぶのであれば、「明日から」ではなく、今から始めましょう。

「合格者編入試験塾」では、神戸大学経済学部3年次編入試験を目指す受験生をサポートする体制が整っています。あなたが目指す大学・学部を専攻して、トップレベルの大学に編入合格したスタッフ陣が、徹底的にサポートします。また、他の大学編入試験予備校に比べて通いやすい料金設定を実現し、コストパフォーマンスに優れた塾として、学費に制限がある大学編入受験生の新たな選択肢となっています。大学編入試験に関する疑問や不安がある方は、ぜひ「合格者編入試験塾」の公式ラインからお気軽にご相談ください。

https://lin.ee/eQBdN4Z

【無料12大プレゼント企画!🎁】

沢山の大学編入合格者による知見を結集し、

皆様の『編入受験に必ず役立つ』ような教材にまとめました!

編入受験を考えている方は絶対受け取ってほしい内容になっています。

【受取方法】

下記の合格者編入試験塾の公式ラインでお友達追加するだけ

https://lin.ee/eQBdN4Z

①大学編入完全攻略電子書籍

・計50人以上の受験体験記と学習データ

・大学編入のリアルな難易度分析

・大学編入突破の為のアクションプラン

・知らないと後悔する細かなルールなど

大学編入の受験決定から合格までに必要となる内容をチョー細かく沢山のスタッフで制作しました。

② 志望理由書作成完全攻略電子書籍

・計4人の合格者志望理由書データ

・評価項目一覧

・書き方のフレームワークまたその実際の志望理由書例など

合否を分ける志望理由書の作成に必要となる情報を詰め込みました!

③ 面接・口頭試問完全攻略電子書籍(模擬面接動画付き)

・面接で聞かれる質問34選とその回答テンプレート

・口頭試問で用意すべき質問38選

・編入試験でよくあるいじわる質問9選とその回答テンプレートなど

面接や口頭試問を対策するために必要となる情報を詰め込みました!

④ TOEIC完全攻略電子書籍

・TOEIC大学別目標点数一覧

・TOEIC800点over5名以上による学習調査データ

・外部試験スコア換算表

・パート毎の実例TOEICテクニック対策集

・TOEIC頻出単語1500語英単語帳

・パターン別TOEIC学習ルートなど

大学編入突破の鍵となるTOEIC対策に関する情報を詰め込みました!

⑤ 編入受験体験記まとめ動画計81校分

⑥ 無料個別相談チケット

実際に編入合格した先輩に、何でも相談できる!

さらに、無料個別相談参加者には超豪華6大特典!

⑦主要41分野別編入試験おすすめ参考書徹底解説200冊以上

どの教材を、どういった使い方で、どれくらいのペースで進めればいいか

細かく理解することができる教材です!

⑧受験校・併願校決定診断シート48ページ

・おすすめ併願校40選

・タイプ別志望大学診断ができる

受験校選びの決定版となる教材です!

⑨過去問取得&分析方法完全攻略シート

編入受験の道しるべ!

実際の編入試験合格者陣の過去問攻略法が理解できる教材です!

⑩計画立案・スケジュール管理シート

合格者の1日の過ごし方が分かる!

自分だけの計画、スケジュールを完成させましょう!

⑪大学編入特別講義動画

100人以上の大学編入合格者に共通していた条件を徹底解説します!

有料受講生限定の特別講義動画を今回特別に無料でご提供します。

⑫合格者編入塾デジタルパンフレット

合格者編入塾の中身を全部公開しています!

などなど有料級の豪華12大特典を

下記の合格者編入試験塾の公式ラインでお友達追加するだけで貰えちゃいます!

以上となります。皆様の大学編入受験を心から応援しております。

また、次の記事もよろしくお願いいたします。