【イギリス見聞録】肌色の街で時空をさまよう

イングランド南西部にある都市ブリストルを起点に、ちょこちょこと訪れたイギリスの街や村について、私見と偏見まみれの記録です。

◇◆◇◆◇

その色の名は

肌色の街だ。小洒落たカフェもよくあるチェーン店も、目に入る建物はみんな同じ色をしている。近隣で掘削された特別な石が使われているそうだ。ガイドブックには「ハチミツ色の石」などと書かれていた。

私は蜂蜜が好きではない。あの甘ったるい独特の風味が苦手だ。そのくせ家には蜂蜜を常備している。ハニーレモンを作るためだ。レモン汁と一緒にお湯でとくと蜂蜜臭さが薄まり、絶妙な甘さだけが残ってレモンの酸味を和らげてくれる。風邪や喉の調子が悪い時にはこれが欠かせない。街を埋め尽くすその石の色は、容器にむっちりと詰まった純度100%の蜂蜜ではなく、むしろ「ほのかに香る程度にお湯で薄めた蜂蜜の色」と言った方が近い。

しかしながら色彩を表す文言としては長すぎるので、それを冒頭で肌色とした訳だが、そもそもこの国で「肌」色なんて言うとややこしい。白も黒も褐色も黄色もみーんな、肌の色だ。私にとって肌色とは「自分の」肌の色のことで、つまりこの街は、黄色人種がやすやすと景観に溶け込んでしまえそうな色をしている、ということだ。あれ、そもそも我々の肌の色は「黄色」と呼ばれている。つまり人によってはこの肌の色が「ハチミツ色」に見えるということ・・・?

いや、そんなことはどうでもいい。

化石になった温泉

ブリストルからバスで1時間、電車なら15分程度。一番出やすい近隣都市なので、ブリストルにいる留学生なら一度は訪れる場所だろう。イングランド国内だけでなく、外国人にも人気の観光地として名高いこの街、Bath(バース)は、降り立った瞬間から人で賑わっていた。自分の肌と同じ色の建物を延々と眺めながらしばらく歩くと、すぐにThe Roman Baths(ローマン・バス)に辿り着いた。

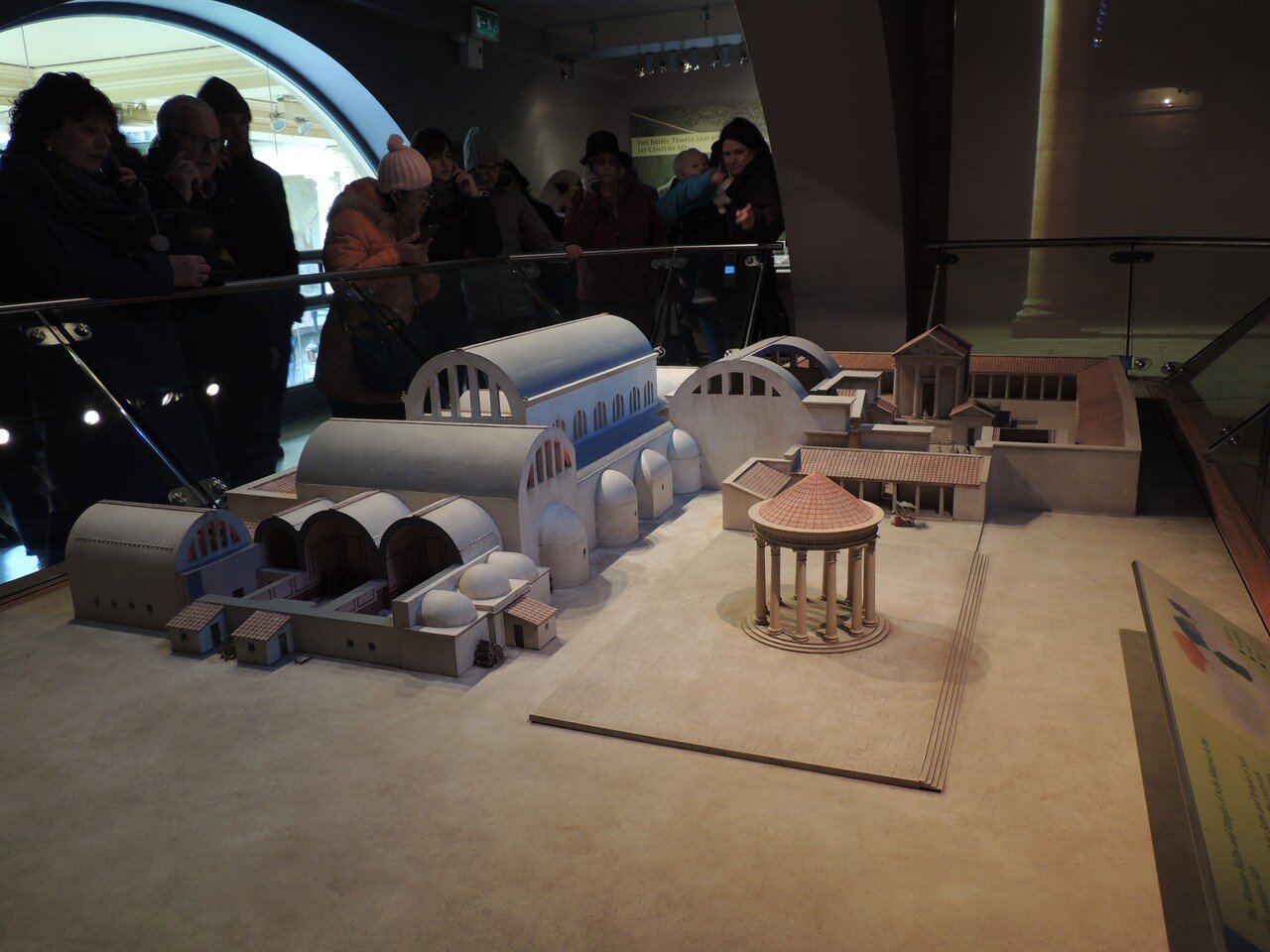

この街がBathと呼ばれている理由。それはBath(風呂)があるからだ(※諸説あり)。ローマン・バスとは、ローマ時代の公衆浴場の史跡兼博物館。バースで最も有名なスポットで、多くの観光客の最重要目的地である。

さっそく観光客がひしめく列に並び、チケットを買う。3つのミュージアムに入場できる共通券を購入し、指さされた方へと向かう。どうやらオーディオガイドを渡されるらしい。「言語は何にしますか?」と聞かれた。ここは勤勉な語学学生として「英語で」と答えるのだ!という真面目な声が鼻息荒く脳内に響く。一瞬の間の後、「日本語はありますか?」と尋ね、「もちろん」と言って差し出された、見慣れた文字が表示された機器を受け取った。日本のみなさん、ここには日本語のガイドがあるのでご安心を。

順路に従って進むと、テラスのような場所に出た。冷たい風が吹きつけてきて寒い。回廊沿いにぐるりと据えられている少し黒ずんだ石像たちが、いかめしい顔つきでお風呂を見守っている姿を見守る。

続いて館内の展示物を見て回る。20年前の携帯電話のような形をしたオーディオガイドが、この古代ローマ遺跡に関する歴史や人々の暮らしについて、次から次へと簡潔かつ丁寧に教えてくれる。はるか2000年前、ここで疲れを癒し、神に祈りを捧げていた人々はどんな毎日を過ごしていたのか。解説を聞いているうちに、なけなしの知識が頭の中をぐるぐると旋回し始めた。ローマというのはイタリアにあるあの歴史都市のことで、ここから約4,000km離れていて、でも当時はローマ帝国がヨーロッパ全体を支配していたはずで・・・。なんてことを考えていると、果たして自分が今どこで何をしているのか、訳が分からなくなった。

所狭しと並べられた出土品の数々を順々に覗き込む。いつまで続くのかと、ほんの少しウンザリしてしまうほどの展示数だ。発掘されたままの遺跡も見学できるようだ。脱衣所や水風呂、サウナだったという虚ろな空洞では、当時の人々が着替えをしたりマッサージをしている様子が、映像と音で再現されていた。なかなか粋な展示だ。

そしてここのメインスポット、大浴場へ。白状すると、事前に写真で見ていた時点では実際に入れるのかと思っていた。いざ目の前にしてみると、ロマンを感じながら「極楽極楽」とタオルを頭にのせて入浴を楽しんでいる人は一人もいない。当たり前だ。しかしお湯からは湯気が上がっており、今でも問題なく浸かれそうだ。

最後にここの湧水を飲めるというので、試飲してみた。温泉には何度も浸かったことがあるが、そういえば飲んだことはない気がする。なかなか刺激的な味であった。

この施設内には、実際に入浴できるお風呂はない。少し離れたところにスパがあるらしいが、私は行ったことはない。日本には極々普通に存在する公衆浴場が、ここではまるですでに歴史になっているみたいだ。

時をかけるファッション

ローマン・バスを出ると、すぐそばにはBath Abbey(バース・アビー)が堂々と建っていた。由緒ある教会らしい。この時はイベント中だか何だかで入れなかったので、帰りにまた戻ってくることにする。次に向かうのはミュージアム3点盛りバリューセットの2つ目、ファッションミュージアムだ。

「ファッション」というのはある種、その人の人間性を露わに映し出すものである。何を隠そう、私が服を買う時の決め手は「値段」である。しかし安ければいいというものでもない。いっちょ前に自分なりのこだわりもある。自分のイメージに合い、かつ貧乏性の金銭感覚に見合う服をたずねて三千里の旅に出るのはしょっちゅうだ。服一枚買うのにあきれるほど時間をかけてしまう癖に自分でも嫌気がさしている。わき目もふらず己の道を突っ走ってきたため、ブランドや流行といったことにはすっかり取り残されている。

こんな「おしゃれ」と「ダサい」の違いも判らぬようなドケチが、果たしてファッションミュージアムなどという、いかにも服に対する情熱を試されるような場所に足を踏み入れても大丈夫なのだろうか。一ミリも理解できずに退屈するか、あるいは「そんなことも知らないのか」という視線に恥をかく可能性も考え、一抹の不安を感じつつ、いざ覚悟を決めて突入する。

暖かい館内、順路の両側にある背の高いガラスケースにズラリと並んでいたのは、世界史の教科書で見たことがあるような衣装の数々だった。16世紀後半から始まる、イングランドの服の歴史。日本でいったら、江戸時代初期の侍や百姓が着ていた着物や履物などの展示を見ているようなものだろう。

ひとまずハイブランドの羅列ではないことにほっとする。なるほど、これは自分にとって目新しい視点の知識だな。想像と違って面白そうだ。ここでもオーディオガイドを借りたが、日本語は装備されていなかった。全ての展示の解説を聞いていると時間がかかりすぎるので、気になるものを選んで番号をポチっと押す。聞き取りやすい丁寧な英語だ。なんとなくは理解できる。

先に進むにつれて、年代順に並べられたドレスやコートが徐々に進化していく。見るからに息が詰まりそうなドレスが、だんだんと現代風のカジュアルなものに進化し、やがてジーンズやTシャツが登場し、見慣れたモダンなスーツへと移り変わていく。まるで時代を一気に駆け抜けていくようだ。服は人そのものだけでなく、時代をも映し出すらしい。最後には最新のファッションアワードの受賞作をもってフィニッシュ。恐れることはなにもない。ファッションは自由だ。

**************

この一年間でバースには4回ほど訪れた。歩くだけでもいろんな景色に出会える。どこに行ってもあの肌色が消えることはなく、美しく均整のとれた街並みを描き出している。

(パルトニー橋)

(迷路の庭)

ちなみにミュージアム3点セットの最後の一つはVictoria Art Gallery(ヴィクトリア・アート・ギャラリー)だった。油絵中心の美術館らしいが、この日は時間が足りずに断念。他にもバースには『高慢と偏見』などで知られる小説家、ジェーン・オースティンに関する展示施設もある。気にはなっているのだがまだ未訪である。あとバース・アビーにも。なぜだか行くたびに営業時間外だったりコロナだったりで、一度も中に入れていない。こうなると意地でも見ておきたくなる。

バースはクリスマスマーケットも有名だ。この辺りの地域で最も大規模らしい。シーズンが始まると街中に屋台が設置され、そこで食べ物やお菓子、オーナメント、アクセサリー、お酒、手作りの雑貨など、ありとあらゆるものが売られる。人ごみの中、道沿いにずらっと並ぶ小さな木造の小屋を覗きながら街を練り歩く。まるで冬の夏祭りみたいだ。

(2019のクリスマスマーケット)

(音楽隊の演奏)

この時、Doughというイタリアンレストンに行ったのだが、ここで私史上一番おいしいピザに出会った。最高だった。

また別の日、カフェでコーヒーを飲んでいると、店員さんに声を掛けられた。日本人だと言うと、急に「あらそうなの~、こんにちわ~、ありがとう~」と喋り出した。日本人のお客さんがよく来るそうな。なかなか上手だ。オネエ口調なのが気になったけど。「すごいね~、よかった~、さよなら~」と言ってニコニコと見送ってくれた。

**************

1世紀に作られた温泉。400年に渡るファッションの進化。歴史ある立派な教会。イングランドを代表する小説家の資料。年に一度の賑やかなイベント。おいしいイタリアンに日本語をしゃべる店員。肌色に覆われたこの街は、歴史と世界と今をごちゃ混ぜにしたような、カラフルな魅力を放っていた。