13_技術側が見落としてきたこと

物質分析のニーズと技術の不整合が生じる 仕組みを理解する

[分析専門家]と[分析ニーズに基づく依頼]間で

なんらか不整合(ミスマッチ)を感じたとき、

双方個人の理解不足を責める前に、

そもそも齟齬が生じる仕組みの中に双方がいることを認識し、

最初のズレは自然なものと捉え、放置せず向き合い、

分析実施如何を問わず、双方の腹落ちするところ(合意)を目指したい。

とはいえ、それは簡単なことではない。

実際のところ、技術者、依頼者共にストレスを感じ、

分析にも魂を込められず、

ニーズ側は受け取る結果に不満が湧く、

互いに、不本意な評判が流布される、という現状がある。

現在の専門細分化と情報氾濫の結果生じる、

[分析専門家]と[分析ニーズに基づく依頼]の間のギャップを埋めるために、

このサイテックハブを利用して欲しい。

ミスマッチは起こる。

しかし、防げるし、リカバーできる。

助けが必要であれば、サイテックハブに求められる。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

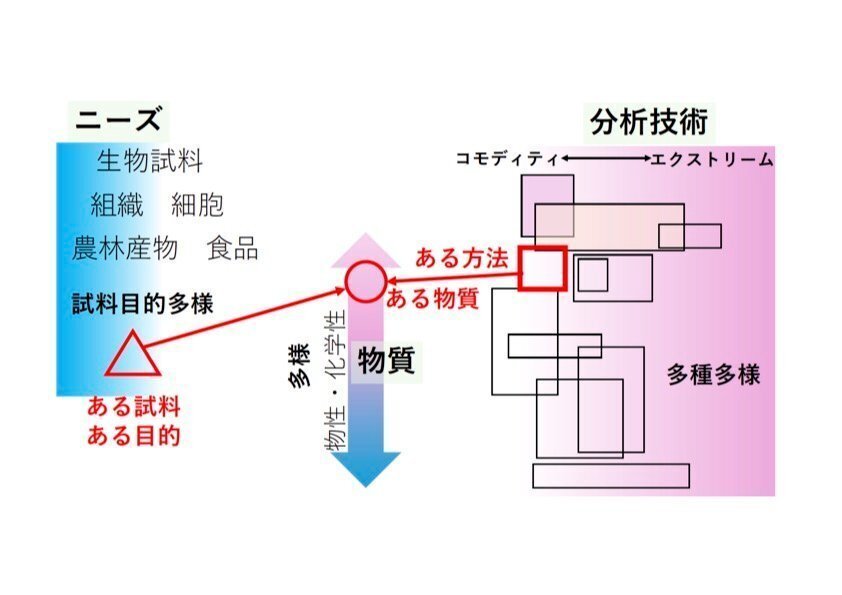

多種様々となっている物質分析のニーズに対し、

物質分析の領域に属する[分析専門家]と呼ばれる人たちが

必ずしも、適切な解決策を提供できるかどうかはわからない、と前11_で述べた。

[分析専門家]と[分析ニーズに基づく依頼]の間の様々な齟齬は、

実は、"分析技術" に関することというよりも、

”物質”の認識の違い、によるところが大きい、というのが

前回12の通りサイテックハブの見解だ。

関連は深いが、特定の技術がカバーできる物質の範囲は限定的。

[分析専門家] 側は、技術を適切なニーズに結びつけるために、

技術に関する様々な情報提供を行っている。

例えば、下記、国内で物質分析に関わる様々なコミュニティが、

セミナーやテキスト紹介など、教育的情報発信を行なっている。

日本分析化学会 (JSAC: The Japan Society for Analytical Chemistry) URL: https://www.jsac.or.jp/

日本質量分析学会 (JSMS: The Mass Spectrometry Society of Japan) URL: https://www.jsms.jp/

日本化学会 (CSJ: The Chemical Society of Japan) URL: https://www.chemistry.or.jp/

日本プロテオーム学会 (JPrOS: The Japan Proteomics Society) URL: https://www.jpross.jp/

日本バイオイメージング学会 (JSBI: The Japanese Society for Bioimaging) URL: https://www2.jsbi.org

日本バイオ分析化学会 (JSBBA: The Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry) URL: https://www.jsbba.or.jp/

クロマトグラフィー科学会 (The Japan Society for Chromatographic Sciences, JSCS) URL: https://www.jscc-jp.gr.jp/

技術者は一生懸命、技術について説く。

しかし、それによって、

依頼者のニーズの、一部が解決し、残りは、未解決だ。

[分析ニーズに基づく依頼]側が、技術に明るくない、ことは問題ではない

たとえば、

「ある食品中に含まれる亜鉛の量を調べたい」と考えた時に、

依頼者が分析領域は専門外だったとすると、

亜鉛の分析技術に関する教育的かつ詳細情報を探る、努力が先だつだろうか?

ニーズのテキストをWeb検索をすればいくつかの分析技法がヒットする。

知りたいのは、分析技法の原理?

ではなく、自分が計測したい試料の亜鉛分析が

実施可能かどうかだろう。

技術情報は、いくらでも入手できる。

だが、ニーズ側が、既存情報源のみから、適切な技術を探し出すのは現実出来ではない。

技術者が、これまで述べてきた複数要因(原理・技術・現実性)をもとに、

対応、判断すべきところだ。

ニーズを持つ依頼者から、

コンタクトを受けた技術者は、自身の技術説明をすることよりも、

ニーズに最適な技術を判断できる能力がなければならない。

その能力を身につけるための実務環境が現在は極めて限られている。

しかし、今は、情報を集積、共有拡散するプラットホームが活用できる。

物知り年寄り3.0 アップデート

かつて、ニーズと技術が近接していた時代から

経験を積み重ね、現在は一線を退いている技術者たちは、

限られた昭和スタイル、あるいは平成スタイルの

現代とは比べられないほど限られた技術と機材で

どうにかして、あらゆる物質をカバーすべく、努力を重ねてきた。

結果的に、

捉えている”物質”の概念の幅が広い。

そして、ニーズ解決の経験値も高い。

よって、

彼らからのアドバイスは現在の分析実務者にとって非常に有益なことが多い。

彼らの多くは、現役引退後、

目的物質に特化した最先端技術に触れておらず、多種多様な技術、詳細には明るくはない。

しかし、現職技術者として、未だ彼らの知恵を求めるのは、

彼らが、個々の最新技術詳細について知らずとも、

”物質”を広く知り、各物質に対する手の打ち方を心得ているからだ。

サイテックハブは、彼らの知恵を、継承が途切れてしまった世代へと繋ぎ、

それが最先端技術の中で活かせるよう、情報シェアを続ける。

物質分析の人材採用

あらたに物質分析に携わる要員を採用する際、

教育課程で、物質分析に関わる技術を学んだ人は、そうでない人よりも優先的に採用されるのは当然かもしれない。

しかし、幅広い分析ニーズに応対する、あるいは、実働部隊として分析実務を担うには、教育課程は全く不足している。

on-job trainingの中で個人が身につけなければならないことが多々ある。

特に、”物質”に関し、幅広い性質のものに触れるという経験については、

教育課程の技術的専門性を、再度スタートラインに戻す。

逆に、物質分析に関わる技術に専門性はないが、

”物質”に関し、教育課程で幅広く触れることが多かった人は、

幅広い分析ニーズに応対する業務においては、スタートが比較的楽かもしれない。

教育課程の技術専門性、よりも、

スタートラインから業務の中で学べる力のある人材のほうが

長い目で見ると、強い物質分析技術者になるように見える。

人材採用情報サイトにみる採用条件のなかには、

可能性のある人材を漏らし、選択の幅を狭める要件を見ることもある。

「修士・または博士を有すること」

は必須だろうか?