メイジ、ウィザード、ソーサラー:「魔法使い」の英単語

「魔法使い」を意味する英単語について、下記のツイートがバズっていた。このツイートは前後の文脈を見るに「英語ネイティブの人間だってこのくらい雑な理解の人もいるから、違いなんてあんまり気にしなくていいよ」くらいの意味合いで出されているのだが、引用等を見ていてその文脈を理解せずそういうものとして受け取っている人も多く、ちょっと突っ込んでしまった。

このまえネットで見かけた「魔法を使うウィザードは、女性ならウィッチ、杖を使わないならメイジ、帽子をかぶらないならソーサラー、60歳を過ぎたらウォーロックになる」という、雑すぎる分類法を図化してみた。 pic.twitter.com/Y4gKvwlkli

— 雷 (@thunderbolt914) October 23, 2024

ただツイートの補足ではちょっと足りないかなという気がしたので、一度軽くまとめておきたいと思う(上の導入段落はほとぼりが冷めたら消します)

magician マジシャン

無味・中立・フォーマルな「魔法使い」という語で、辞書的説明(例えばwikipedia)でもよく使われる。語源は古代ギリシア語から再建印欧祖語までたどれる限り辿っても「魔法」になる由緒ある語。

最も一般的な語であるため意味の幅が広がっている嫌いはあり、手品師(table magician)を指したり、辞書には"amazingly talented craftsman or scientist"という意味も載っていて(magician with chocolateという例文がある)アーサー・C・クラークの"高度に発達した科学は魔術と見分けがつかない Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic"を思い出させる使い方である。

反面、一般語すぎてエキゾチックな感じが出しにくいせいかファンタジーものの職業名などではあまり見ない。日本語では横文字でマジシャンと書くと手品師を指し、「魔法使い」を意味する単語として使われにくいのも同様だろう。

mage メイジ

基本的にマジシャンと同根同義で、古語ないし方言的なマイナーな語と考えてよい。WikipediaによるとファンタジーものではAD&D第二版で中立的単語として導入されて広まったようである。

前述のとおりmagicianは一般語であり、それよりマイナーでエキゾチックに聞こえるこの語が選ばれたのだろうと思われ、ファンタジーで色のつかない「魔法使い」の意の語として第一選択肢の一つとなるだろう。上位職としてarchmageという単語が使えるもの強み。

magus メイガス(単) / magi マギ(複)

これもmagicianと同根同義で、元となるラテン語をそのまま使った形。magician同様に手品師という意味もある。ラテン語の大仰な響きを使ってエキゾチックさを演出したいときに時たま使われる。

複数形のmagiはもっぱら新約聖書のThe Three Magi (東方の三博士)を指すのに使われる。

wizard ウィザード

語源的にはwise(賢い)+ -ard(な人)で「賢者」あたりの訳語が似合う。〈とんがり帽子+杖のおじいさん〉という典型的イメージを担う語で、マーリンやガンダルフのように主人公のメンター・アドバイザー役となるOld wise manの役割の魔法使いがこう呼ばれることが多いが、主人公ウィザードのライバルとなるサルマンやヴォルデモートなどの悪役ウィザードもいる。語義もあってMtGでは理知の青に多く割り当てられている。

ファンタジー用例としては"The Wonderful Wizard of Oz"(オズの魔法使い)やハリーポッターの"Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry"(ホグワーツ魔法魔術学校)などに見られる。

またコンピューターのセットアップアシスタントソフトを「インストールウィザード」などと呼ぶことがあるが、これはウィザードという語がメンターやアドバイザーと理解されていることの一つの表れである。

witch ウィッチ

辿れる限り辿ってもまじない師というような意味の単語。元は男性形wicca、女性形wicceだったが、中世スコットランドで男性形wiccaが廃れて後述のwarlockに置き換わっていき、現代では基本的に女だけを指す「魔女」という語になっている。

中世半ば、魔女狩り以前の段階ですでに「怪しげ」「悪い存在」というようなイメージと結びつけられており、「イーッヒッヒッヒ」という特有の不気味な笑い方はwitchと結びついており他の「魔法使い」にそのイメージはない。「マクベス」の冒頭の3人の魔女はすでに典型的イメージで、直接害を及ぼすわけではないが不吉な予言をする。

一方でアーサー王伝説のモーガン・ル・フェイのように善悪両面が描かれることも多く、悪玉魔女と善玉魔女が両方いる設定も多い(特に魔女狩りを悪しきものとする現代では)。例えば「オズの魔法使い」でもそのようになっている。ハリーポッターの"Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry"(ホグワーツ魔法魔術学校)なども中立扱いの一つだろう。

warlock ウォーロック

語源的にはwar (awareと同根で"真実") + lock (liarと同根で"嘘つき")と分析でき、古語で悪人や悪魔という意味で使われている。その後15世紀ごろに主にスコットランドで「悪魔と契約したもの」とか、男のwitchをwarlockと呼ぶ用法がメジャーになり、妖術使いと言えるような語になった、というのがOEDでの説明である。

MtGでも採用され利己性の黒に多く割り当てられているが、witchではなくwarlockを採用した理由が「witch huntのような現実的メッセージ性を持たないから」とされており、英語的にもエキゾチックな響きがあるということだろう。

sorcerer ソーサラー / sorceress ソーサレス

大本はラテン語の「占い師」「予言者」の語に由来し、OEDを見る限り英単語としての初出は初期の英訳聖書(ティンダル聖書)のようだ。魔法使いを示す語には「唱えるer」のような分析的な語がいくつかあるが、聖書を英訳する際にぶっきらぼうで逐語訳的な語になってしまったものの、聖書ゆえみんな読むので普及してしまった、というような経緯が伺われる。

元となるsorceryという英単語も14世紀のキリスト教詩歌"Cursor Mundi"が初出のようである。現代では Sword and sorcery「剣と魔法」というRPG的なファンタジー世界を示す語に使われているが、これはmagicという語では意味が広すぎ手品も指してしまうため、超自然的パワーに限定するためにこの語が選ばれたのではないかと思われる。この影響もあってか、おおむねmageと同様の中立的な「魔法使い」という語として扱えるようである。

conjurer コンジャラー

OEDでの初出は初期の英訳聖書であるウィクリフ聖書。語源はラテン語のcon-(共に)+ iuro(宣誓する)と分析でき、OEDでも動詞conjureの初出の第一義は「共謀する」とか「全員で宣誓する」というような意味とされている。

ただすぐに「悪魔と共謀する」というような意味合いで悪魔召喚の魔術という意味にとって代わられ、現代では魔法を行使するとか、果てはトリックで騙すという軽い語になっており、ファンタジー用語としてはあまり見ない。ただ動詞conjureは"conjuring a fire"のような言い回しができ使い勝手が良いので、こちらはよく見る。

enchanter エンチャンター / enchantress エンチャントレス

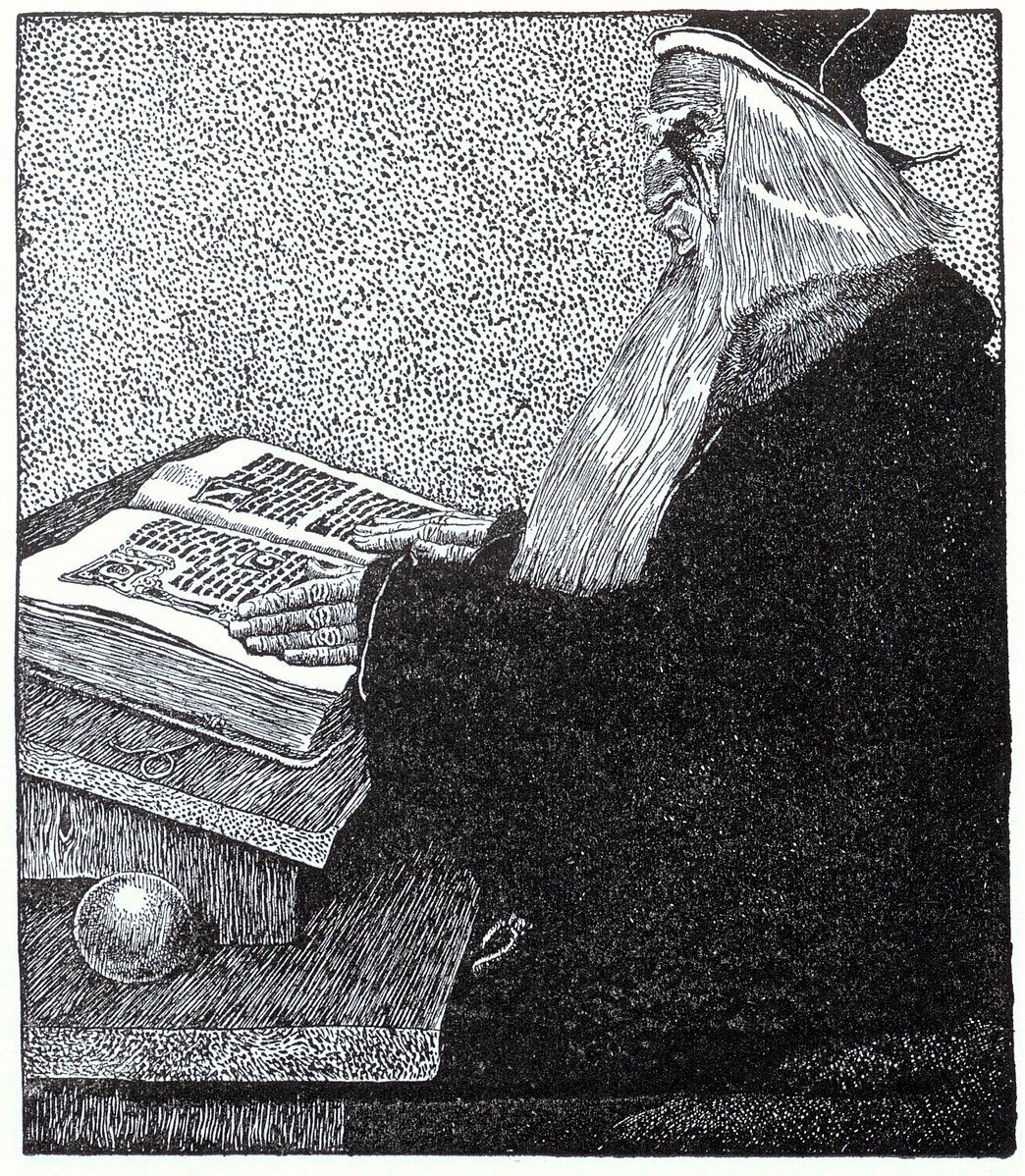

OEDのマーリンの説明で使われており、下の絵もThe Enchanter Merlinというタイトルがついている。中世の英語ではそれなりにメジャーな「魔法使い」という単語だったようである。

enchantという単語は魅了されるとか呪われるとか強化されるとか食べ物が腐るとか、人の性格や物の性質が変わるという意味で使われる語だが、中世ではmagicとはそういうもの――例えばある種の精神疾患が日本では狐憑きと呼ばれていたように、病気がenchantされたりenchanterによって解除されると言われていた――だと考えられていて、ファイアーボールやライトニングボルトをぶっ放すイメージが薄かった、ということなのではないかと思う。

そのほかマイナーな「魔法使い」

magic-user マジックユーザー 現代人の感覚からしても過剰に分析的に感じる言葉だが、ダンジョンズ&ドラゴンズの初版でこの言葉が使われていたようである。後々mageやらwizardやらに置き換えられること考えると、ここまで分析的だとロールプレイの没入感を妨げるということなのだろう。

spellcaster スペルキャスター 映画のタイトルにもなっている語ではあるのだが、やはり分析的と感じるし、OEDにも載っていない。ただ gunslinger という語に似た外連味は感じるので使いどころはありそうである。

shaman シャーマン シベリアの少数民族で巫術師を呼ぶ語からロシア経由で移入された語。さらに遡ると、サンスクリット仏典での「僧侶」श्रमण(シュラマナ)がトカラ語訳の"ṣāmaṃ"か中国語訳の"沙門"あたりでシベリアに伝わったと推測されている。現代では精霊信仰的な僧侶・巫女を呼ぶ一般語となっており、そういった信仰の在り方をシャーマニズムと呼ぶ関係にある。このあたりは「唱えるer」系の単語とは逆方向である。

druid ドルイド ケルトの僧侶を指す固有の語だが、MtGでは緑の魔法使いによく使われていたりしており、シャーマンより自然や森とつながった存在的な扱われ方で差別化されている。キリスト教等の聖典宗教は嫌いだが無神論ほどではないという人のためのネオペイガニズムがあるが、これも「緑とつながる」という現代における好印象が影響しているだろう。

mystic ミスティック 神秘家と訳されるが、魔法使いそのものというよりは、怪しい儀式にハマった人的なイメージがあり、使いどころを選ぶ。魔法が当たり前の世界では使えるかもしれない。

prophet プロフェット 預言者モーセなど神の意志のメッセンジャーを表す語だが、OEDではマーリンがprophet or enchanterと説明されている。とはいえ現役の宗教用語でもあるので使いにくいと思われる。