四国八十八ケ寺の39番から42番の札所に行って来ました。(2021-11-21 前半分)

四国八十八ケ寺の39番から42番の札所に行って来ました。(2021-11-21 前半分)

2021/11/21の朝早くに出発して午前中に宿毛市の四国八十八ケ寺の39番から43番の札所にお参りして、午後からは今治市の54番から56番の札所にお参りして夜遅くに帰宅しました。

下の画像は四国88カ所39番延光寺・40番観自在寺・41番龍光寺

・42番仏木寺・43番明石寺・54番延命寺・55番南光坊・56番泰山寺です。

下の画像は四国88カ所 第39番札所 赤亀山 寺山院 延光寺です。

延光寺の歴史・由来

土佐路の西南端、「修行の道場」最後の霊場である。

現在の山号、寺名の由来にかかわる竜宮城の縁起からひも解こう。

時代は平安中期、延喜11年のころ、竜宮に棲んでいた赤亀が背中に

銅の梵鐘を背負ってきたという。

僧たちは早速これを寺に奉納して、これまでの山号、

寺名を「赤亀山延光寺」に改めた。

この梵鐘には、「延喜十一年正月…」の銘が刻まれ、

総高33.6㎝、口径23㎝の小柄な鐘で、

明治のはじめ高知県議会の開会と閉会の合図に打ち鳴らされていたとも

いわれ、国の重要文化財に指定されている。

縁起を寺の起源にもどそう。

神亀元年に行基菩薩が聖武天皇の勅命を受けて、安産、厄除けを祈願して

薬師如来像を彫造、

これを本尊として本坊のほか十二坊を建立したのが開創とされている。

当時は、薬師如来の瑞相にちなんで亀鶴山と称し、

院号は施薬院、寺名を宝光寺と呼び、また、本尊の胎内には行基菩薩が

感得したという仏舎利を秘蔵したと伝えられている。

弘法大師がこの寺を訪ねたのは延暦年間で、桓武天皇の勅願所として

再興、日光・月光菩薩像を安置して、七堂伽藍を整えた。

このとき大師が錫杖で地面を突いて湧き出た霊水が、

今日に伝わる「眼洗い井戸」である。

下の画像は四国88カ所 第40番札所 平城山 薬師院 観自在寺です。

観自在寺の歴史・由来

愛媛県は「菩提の道場」。その最初の霊場で、一番霊山寺からもっとも

遠くにあり、「四国霊場の裏関所」とも呼ばれる。

寺があるこの町は、美しいリアス式海岸の宇和海に面した最南端で、

海洋レジャーの基地、真珠の生産地としても知られる

足摺宇和海国立公園の景観を存分に楽しむことができる。

縁起をひも解くと、弘法大師が大同2年に平城天皇の勅命を受けて

この地を訪れ、1本の霊木から本尊の薬師如来と脇侍の阿弥陀如来、

十一面観音菩薩の三尊像を彫造して安置し、開創したとされている。

このとき、残った霊木に「南無阿弥陀仏」と6字の名号を彫り、

舟形の宝判を造って庶民の病根を除く祈願をなされた。

平城天皇はまた、勅額「平城山」を下賜し、次の嵯峨天皇とともに親しく

行幸され、御朱印を下されて『一切経』と『大般若経』を奉納し、

毎年勅使を遣わして護摩供の秘法を修された。

こうしたことから、この地方を「御荘」と称し、また勅額の山号に因んで

「平城」とも呼ぶようになっている。

寛永15年、京都・大覚寺の空性法親王が四国巡拝の折に宿泊され、

「薬師院」の院号を授かっている。

このころは七堂伽藍がそびえ、末寺48坊、寺領二千数百石という隆盛を

誇っていたという。だが、火災によりすべての堂塔を焼失、その後は宇和

島藩主・伊達家の祈願所として旧観の回復につとめ、法灯を守っている。

第41番札所 稲荷山 護国院 龍光寺

龍光寺の歴史・由来

宇和島は伊達家十万石の城下町、その市街地から北東に10㎞ほどのところ

が三間平野。

地元では「三間のお稲荷さん」と呼ばれ、親しまれているのが龍光寺で、

往時の神仏習合の面影を色濃く伝えている霊場である。

その象徴ともいえるのが、山門は鳥居であること。この山門をくぐると

仁王像に代わる守護役・狛犬が迎えてくれる。

境内には狐とお地蔵さんの石像が仲良く並んでおり、

仏と神が同居している。

縁起によると、大同2年に弘法大師がこの地を訪ねた際に、

稲束を背負ったひとりの白髪の老人があらわれ、「われこの地に住み、

法教を守護し、諸民を利益せん」と告げて、忽然と姿を消した。

大師は、この老翁が五穀大明神の化身であろうと悟り、

その明神を勧請して稲荷明神像を彫造、堂宇を建てて安置した。

このとき、本地仏とする十一面観世音菩薩と、脇侍として不動明王、

毘沙門天も造像して一緒に安置し、「稲荷山龍光寺」と号して

四国霊場の総鎮守の寺とされ、開創したと伝えられる。

創建のころから神仏習合の寺であった龍光寺は、稲荷寺として信仰され

維持されてきたが、明治新政府の廃仏毀釈令により

旧本堂は「稲荷社」となった。

新たに本堂が建立されて、ここに稲荷の本地仏であった

十一面観世音菩薩像が本尊として安置され、

その隣に弘法大師勧請の稲荷明神像も一緒に祀られて鎮座している。

三間平野は四季折々の草花が美しく、

毎年11月ころにはコスモス祭りが開かれる。

下の画像は四国88カ所 第42番札所 一カ山 毘盧舎那院 仏木寺です。

仏木寺の歴史・由来

牛の背に乗った弘法大師の伝説が語り継がれる仏木寺には、境内に家畜堂

という小さなお堂がある。ミニチュアの牛や馬の草鞋をはじめ、

牛馬の陶磁器、扁額などがところ狭しと奉納されている。

近隣の農家では、田植えが終わったころに参拝に行き、

牛馬の守護札を受けて帰り、畜舎の柱に貼っていた。

往時は農耕をともにした家畜たちの安全を祈願していたが、

最近ではペットなども含めて 動物一般の霊を供養したり、

また、闘牛の飼育者の間にも信仰が広がっているという。

大同2年のころ、弘法大師はこの地で牛を引く老人と出会った。

誘われるまま牛の背に乗って歩むと、楠の大樹の梢に

一つの宝珠がかかって、光を放っているのを目にした。

よく見ると、これは大師が唐から帰朝するときに、有縁の地が

選ばれるようにと、三鈷とともに東方に向かって投げた宝珠であった。

大師は、この地こそ霊地であると感得、堂宇の建立を決心した。

大師は自ら楠で大日如来像を彫造、眉間に宝珠を埋めて白毫とした。

これを本尊として安置し、「一カ山仏木寺」と名づけ、草字体で書写した

『般若心経』と『華厳経』一巻を奉納されたと伝えられる。

その後、寺は牛馬安全の守り仏、大日さまとして信仰をあつめ、

鎌倉時代には宇和島領主・西園寺家の祈祷、菩提寺となるなど

隆盛を誇った。

戦国時代には戦乱に災いされるなど、苦難の道を余儀なくされたが、

再建に励んで面目を一新し、活気に満ちている。

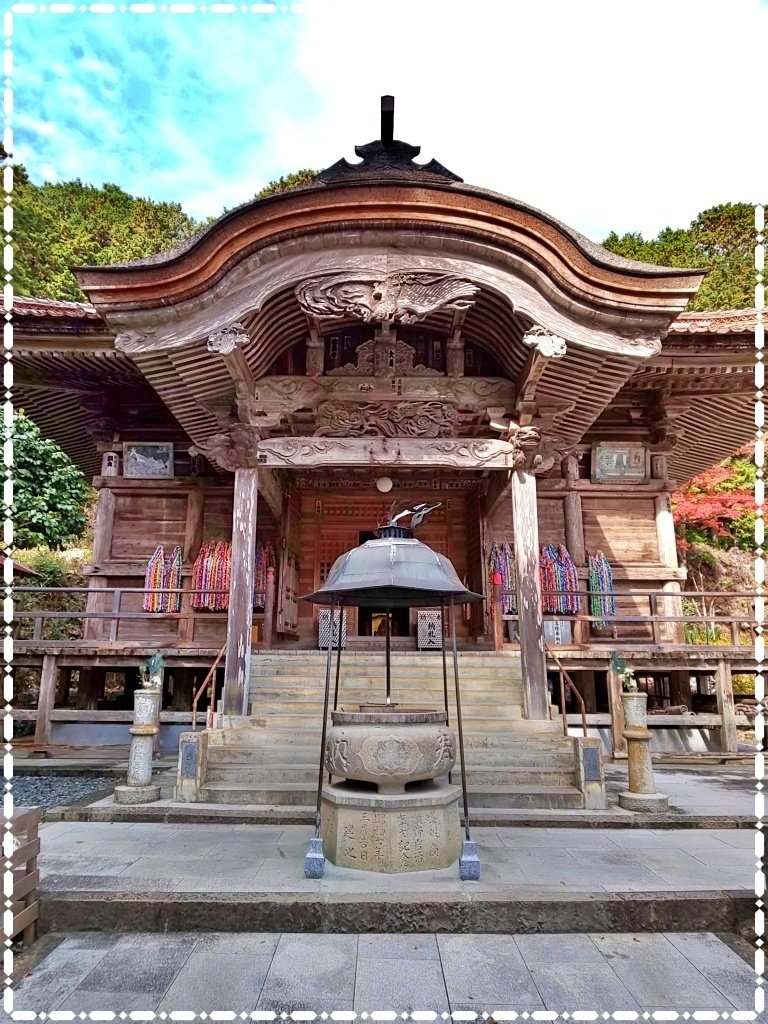

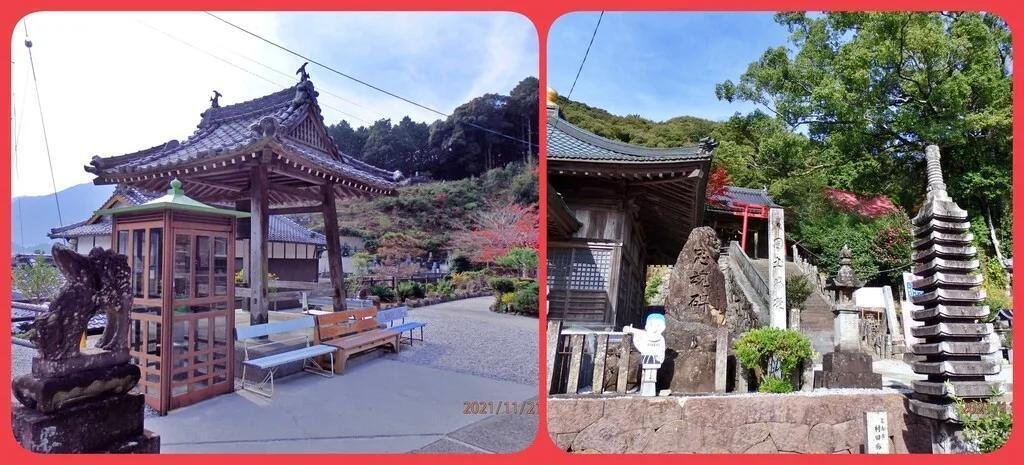

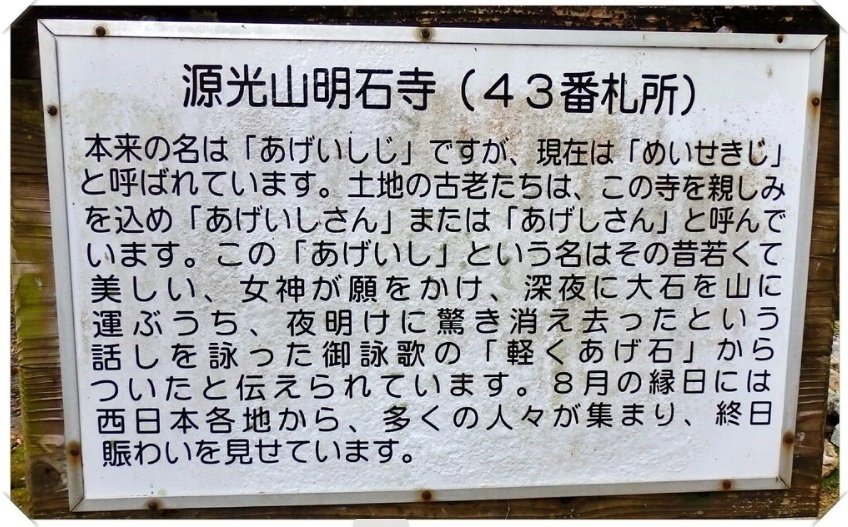

下の画像は四国88カ所 第43番札所 源光山 円手院 明石寺です。

明石寺の歴史・由来

明石寺が所在する西予市宇和町には、愛媛県歴史文化博物館をはじめ、

宇和文化の里の開明学校、申議堂のほか、高野長英の隠れ家、

多くの古墳など古代の遺跡が残されている歴史と文化の町である。

明石寺にもまた奇逸な歴史の縁起が残されている。

まず、この地は乙女に化身した千手観音菩薩がこもった霊地とされて、

古来尊崇されてきた。

6世紀の前半、欽明天皇の勅願により、円手院正澄という行者が唐から

の渡来仏であった 千手観音菩薩像を祀るため、

この地に七堂伽藍を建立して開創したのが起源とされている。

のち、天平6年(734)に寿元という行者(役行者小角から5代目)が

紀州熊野から12社権現を勧請し、12坊を建てて修験道の中心道場として

法灯を伝承した。

弘仁13年には弘法大師がこの地を訪ねている。

荒廃した伽藍を見た大師は、嵯峨天皇に奏上して勅命を受け、

金紙金泥の『法華経』を納めて、諸堂を再興した。

その後、鎌倉時代になってから再び荒れ果てた伽藍の修復に

当たったのは、源頼朝である。

建久5年、頼朝は命の恩人である池禅尼の菩提を弔って阿弥陀如来像を

奉納、また経塚をきずいて、山号の現光山を「源光山」に改めた。

以来、武士の帰依があつく、室町時代には領主・西園寺家の祈願所と

して、また江戸時代には宇和島藩主・伊達家の祈願所となり、

末寺は70余寺を数えたと伝えられる。