【レポート】OSAKA URBANDESIGN EXPOLRE vol.3『船場の近代建築』(講師:髙岡伸一さん)

大阪で先進的な都市デザインを実践されてきた方々をお招きし、直接レクチャー頂くハートビートプランの社内連続講座『OSAKA URBANDESIGN EXPOLRE』。

vol.3は、「船場の近代建築」をテーマに、船場の近代建築保存・活用に長く携わり、日本最大級の建築公開イベント「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」の事務局長を務める髙岡伸一さんをお招きし、お話をお聴きしました。そのレポートをお届けします。

これまでの講座のレポートはこちらからご確認いただけます。

今回のアーバンデザインエクスプローラーは2部構成。

第1部は髙岡さんガイドによる「船場のまちあるき」。船場に佇む近代建築の歴史を解説して頂きながら、まちを歩きます。

第2部は、船場を学ぶレクチャー。船場のまちはどのようにして構成されてきたのか、歴史を振り返りながらまちの成り立ちを学びました。

髙岡伸一(たかおか・しんいち)

1970年大阪府生まれ。1994年大阪大学工学部建築工学科卒業。1996年同大学院工学研究科修了。1996~2004年昭和設計勤務。2004年髙岡伸一建築設計事務所設立。2017年大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻博士課程修了。

建築家。近畿大学建築学部准教授。博士(工学)。生きた建築ミュージアム大阪実行委員会事務局長。BMC(ビルマニアカフェ)メンバー。

近代建築の保存・利活用の市民活動を行ったことがきっかけで、船場の町と深く関わるようになる。現在では、船場を主な対象に近代から高度経済成長期に建てられた近現代建築の再評価と利活用を行う。「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」を開催するなど、建築の価値を活かした都市再生や地域活性化にも取り組む。

主な作品に、大正時代の銀行をリノベーションした『丼池繊維会館』、木造長屋を再生した『北浜長屋』など、主な著書に『生きた建築 大阪1・2』(共著)、『新・大阪モダン建築』(共著)などがある。

第1部:船場のまちあるき

大阪証券取引所ビル

背面に見えているガラス張りの部分は、超高層への建て替え部分。

北浜レトロビルヂング

コンバージョンされて現在は「北浜レトロ」という英国紅茶のティーサロンになっている。

建物側面の煉瓦は建設当初のものがそのまま残っている。

北浜長屋

北浜レトロビルヂングと同年に建てられた木造の長屋。洋と和のコントラストが美しい。

新井ビル

三井住友銀行 大阪中央支店

建物内は吹き抜けになっており、天井の装飾が細かい。

旧小西家住宅史料館

青山ビル

ノスタルジーを感じる建物のすぐそばには、高層ビルが。

海外製のもので今では修理することが難しい。

伏見ビル

現在はテナントビルとして利用している。

日本基督教団浪花教会

ウィリアム・メレル・ヴォーリズが監修している。

高麗橋ビル(旧オペラ・ドメーヌ高麗橋)

グランサンクタス淀屋橋

外壁の装飾「テラコッタ(焼き物)」がこれほどの量残っているのは珍しい。

愛珠幼稚園

町衆(船場の商人)がお金を出して建設しているため、町に相応しい立派な建物となっている。

芝川ビル

喫茶店や飲食店が運営されており、屋上のテラスはレンタルスペースとなっている。

船場ビルディング

パティオと呼ばれる中庭には、木レンガが敷かれている中庭は本来、憩いの場としてではなく、

商品を出し入れする荷さばき場・馬車や荷車が入ってくる場として計画された。

靴磨きの店やオーダーメイドのスーツの店など拘りのある店舗が入っている

綿業会館

本町通界隈は当時繊維関係の企業が集中しており、それらの関係者が交流する場として建設された。現在も会員制俱楽部として運営されており、情報交換の場として活用されている。

第2部:レクチャー

髙岡

皆さん、まちあるきお疲れ様でした。

まちあるきでは、建物を中心に見て頂きましたが、レクチャーでは、船場のエリアについても話をしたいと思います。

※以降の図版は高岡さん提供。

2-1船場のまちの成り立ち・都市構造

○船場の町の位置づけ

今日歩いた船場は、豊臣秀吉が大阪城を築城した時に開発された町人街になります。江戸時代の大阪周辺の地図を確認すると、梅田、難波、ともに都市の僻地、いわゆるフリンジであり、「天下の台所」と呼ばれた中心地は、船場の町です。江戸時代、そして近代以降、高度経済成長期あたりまで、船場は大阪の経済を引っ張って来ました。

○船場の町の構成

船場の町は、道を中心にして一つの町を形成する両側町という構成になっています。そのため、備後町や道修町など、通りを町名とした町が並んでいます。

街区の丁度真ん中には、太閤下水と呼ばれる下水道が東西に走っています。この下水道を境にして、北と南に町が分かれることになり、北と南に分かれた町をさらに間口方向に分割したブロックがそれぞれの敷地になっています。鰻の寝床状になっている土地は京都などと同じです。

ちなみに、近世の太閤下水がそのまま残っている場所があり、谷町に行けば、見学出来るようになっています。

今日歩いたエリアでも写真のように、町と町の堺に1mほどの隙間が空いている場所があります。ここが元々下水が通ってた場所、太閤下水の跡です。今は、この隙間の土地は、大阪市が所有しています。

街区の構造が近世から変わってないところは、船場の町の面白いところです。豊臣秀吉が開発した頃の町人街の町割りが残っており、東西8m、南北6mの細い道路も多くはそのままです。戦後、船場は土地区画整理が行われなかったため、土地が纏められたり、道路が拡幅されることがなく、歴史的街区構造がきっちり残っているんです。

○建物に表れる戦争のおもかげ

大阪の中心地は、戦争によってほぼ焼けてしまいました。

街中で見かける、間口が狭い3階~4階建てのビルは、近世の敷地割りの上に建っていた町屋が戦争によって焼失し、戦前の敷地割りのままビルが建設されたという例です。

船場の町には、1階で商売をし、2階で居住するといった町屋を縦に積んだようなビルが多かったのですが、最近は再開発が進んでおり、少なくなってきています。個人的には、このようなビルが好きで、なんとか活かしていきたいと思っているのですが、なかなか難しいですね。

2-2大大阪の発展

○大阪の町の発展と「大大阪時代」の建物

かつて、大阪市の範囲は、今の北区、中央区、西区辺りでしたが、近世に入ると、大阪の範囲はどんどん広くなっていきます。明治30年(1897年)に第一次市域拡張、大正14年(1925年)に第二次市域拡張が行われ、今とほぼ同じ大阪市の範囲になります。

この頃の大阪は「大大阪時代」と呼ばれるようになります。大阪市の面積が広がったことにより、一時的に東京市の人口を上回り、経済的にも勢いがあり、文化的に発展していきました。今日ご案内したような近代建築は「大大阪時代」にたくさん建てられたのです。

こちらは、大大阪時代の大阪を写した当時の絵葉書です。最初に見た北浜レトロ、私がリノベーションした北浜長屋、大阪証券取引所などが見えます。金融の中心地であり、この周辺から洋風の近代建築が建ち始めました。

この写真は、1920年代の堺筋本町の様子です。

道路が拡幅され、路面電車が走っています。写真中央に見える大きな建物が建っている場所は、現在、りそな銀行本店がある場所です。写真奥にある塔のある建物が白木屋という百貨店です。さらにその奥に野村系の銀行があります。2階建ての町屋もありつつ、近代的なビルが建っていくのが1920年代の大阪です。

○大阪中心部の都市軸

我々が思っている大阪都心部の都市軸は、南北だと思います。近世はそうではなく、東の大阪城と、西の大阪港を繋ぐため、東西が都市軸でした。近代に入り、堺筋、御堂筋ができて南北軸に都市軸が回転していったのです。

1924年(大正13年)の大阪中心部の鳥瞰図を確認すると、御堂筋と呼ばれる道は幅6m程度の細い道でした。路面電車の線路は、北浜の交差点で南に曲がり、堺筋に入るルートになっています。線路が通る堺筋沿いには、百貨店や銀行が経ち並び、メインストリートとして栄えていました。1935年(昭和10年)の鳥瞰図には、拡幅された御堂筋が描かれています。

大阪周辺の地図を見る時、ビルの分布が東西軸に固まっていることにも気付きます。歴史的な都市軸に沿って近代化が起こっていたということがぼんやりと見えてきます。段々と都市軸が南北軸になっていき、戦後、御堂筋沿いにビルが埋め尽くされるように建っていきます。

北浜は金融街のため、銀行や証券会社が近代化を図っていき、本町は繊維関係の伊藤萬や伊藤忠といった問屋が総合商社になっていきます。1935年の地図を見ると、商社系の企業があるエリアと金融系の企業があるエリアがあることがうっすらと分かります。

2-3船場の近代建築

○髙岡さんの活動と船場の近代建築

バブルの頃、ある日突然近代建築が壊される、という状況が続いていました。私が今のような活動をしているのは、その状況を見ていたことがきっかけです。

私と数人の知人は「これはヤバいかもしれない」という危機感を感じ、近代建築の存在を広く一般の人に知ってもらう必要があると考えました。

2005年頃は仲間たちとサークルのような形で、今のような活動をしていました。それから15年ほど経ちますね。

こちらは、船場に残っている近代建築の残存数を示した地図です。1945年(昭和20年)には、戦災を潜り抜けた近代建築が194軒残っていましたが、2001年(平成13年)頃には68軒まで減っています。

2020年(令和2年)になると、残存数は34軒程度になっています。1945年の約200軒と比べると、1/6程度まで減少しています。34軒という数字を「34軒まで減った」と見るのか、「まだまだ34軒ある」と捉えるのかは見方次第ですね。

現存している近代建築の竣工年を見ると、1920年代と1930年代が非常に多いです。これは先ほど話した通り、関東大震災の影響による建て替えや経済的な勢いをもった大大阪時代の時流による建て替えが要因です。

中之島にある公共建築などは、明治後期・大正の頃には建っていますが、民間建築は1920年代から1930年代に建て替わっており、少しズレがあります。

○船場の町への注目

船場はビジネスセンターとして発展したので、高度経済成長期の頃は町単位で数えても住人が数人しかいない場所でした。

しかし、大阪のビジネスセンターがキタとミナミに二極化し、有力企業の本社が多数東京へ移転していったことで、船場の町は空洞化していきます。加えて、バブル経済がはじけ、シャッター街になっていったことで、船場の土地の価格は下落しました。

一方、2000年頃の建築基準法の緩和等によって、タワーマンションが建て易くなりました。これを境に船場では「都心にある便利な場所なのに土地が比較的安い」という理由で、タワーマンションが次々に建設され、今の姿になります。

最近、船場に建つタワーマンションのネット広告で「近所にこんな近代建築がありますよ」と宣伝をしているのを見ます。近代建築は船場のステータスになっていますが、すごく皮肉なことで「あなたちがその風景を壊しているんでしょう」と思ってしまう時があります。

今では、船場のあちこちで、歴史的な建築の隣にタワーマンションが建つという、京都ではありえないような景観が見られます。

また、雑誌などのメディアで頻繁に取り上げられ、船場ビルディングなどは、「名建築で昼食を」のようにドラマの舞台にもなってきています。

2-4近代建築事例

○船場の町の近代建築の活用

2000年(平成12年)から20年程の間に船場の町の近代建築の認知度は上がってきています。船場の北側に30軒ある近代建築のうち17軒は、一般の方が日常的に立ち寄って買い物や飲食ができるようになっています。

○芝川ビル

戦前までこの建物は、周辺の裕福な商家に住むお嬢さんたちの花嫁学校として使われていました。女学校を出て結婚するまでの間に、洋裁や生け花、習字、料理といった家事や作法を学ぶための学校として活用されていました。戦争が始まって閉校となり、戦後からテナントビルとして使われています。

今はチョコレート屋さんや、服屋さん、眼鏡屋さんなどがお店を構えており、お洒落な店ばかりが集まる近代建築になっています。元々、建物の地下は調理実習室で、今はレストランになっています。

先ほど見て頂いた屋上テラスは、現在はイベントで使用されています。これはビアガーデンを開催したときの写真です。

戦後、芝川ビルの屋上テラスには、建物に似合わないプレハブが増築されていました。プレハブは、貸出がされていたのですが、2007年にビルを所有する会社がプレハブを撤去し、芝川ビルは、建設当初の姿に戻りました。

丼池繊維会館は、もともと銀行として使用されていました。1955年(昭和30年)頃、外壁をアルミのスパンドレルで覆ってしまったため、歴史的な建築だとかわからない状態になっていました。

アルミスパンドレルを撤去し、かつての外壁が見えるように改修したことで、今は写真のような外観になっています。

1階と2階の間に見えるグレーの庇は、今日見ていただいた伏見ビルと同じ考え方で改修しており、室外機を隠して置ける場所になっています。

今は、デザイナーによるショールーム兼オフィスやギャラリーとして活用されています。この建物にも屋上があり、パーティーなどができるようになっています。

堺筋沿いにあるフジカワビルと言い、村野藤吾が戦後まもなくに設計した建物です。もともと一階に画廊が入っていましたが、退去後に楽器屋にリノベーションされています。

上階は橋爪紳也さんが事務所を構えており、そこのリノベーションも設計させて頂きました。

○北浜長屋

これは1920年代頃の北浜長屋の絵はがきです。土佐堀川の背景に北浜長屋が映っています。今日、出入りした扉も見え、船が乗り付けたらそのまま出入りできる構造になっていたことがよくわかります。

○今橋ビルヂング(旧大阪市中央消防署今橋出張所)

今日はご案内できなかった、淀屋橋の西側にある今橋ビルはもともと大阪市の消防署でした。民間が買い取りリノベーションを行い、今はダルポンピエーレというイタリアンレストランが運営されています。こちらの今橋ビルの外壁改修工事にも携わらせて頂きました。

リノベーションの際に外壁のタイルが一部改修されたのですが、色味の近い既製品のタイルが貼られている状態でした。今回、大阪市の補助金等を利用して特注で制作し、できるだけオリジナルに近いタイルに貼り替えました。汚れも目立っていたので、洗浄なども行いました。

実は、大阪市はこの事例のような改修工事に補助金を積極的に出しています。

2‐5髙岡さんが手掛けた建築

私自身はこだわっていないのですが、今のような仕事に関わり始めて、設計をする対象がほぼ船場だけになってしまいました。外の場所でも仕事をしたいと思っているのですが、来なくなくなっていますね。

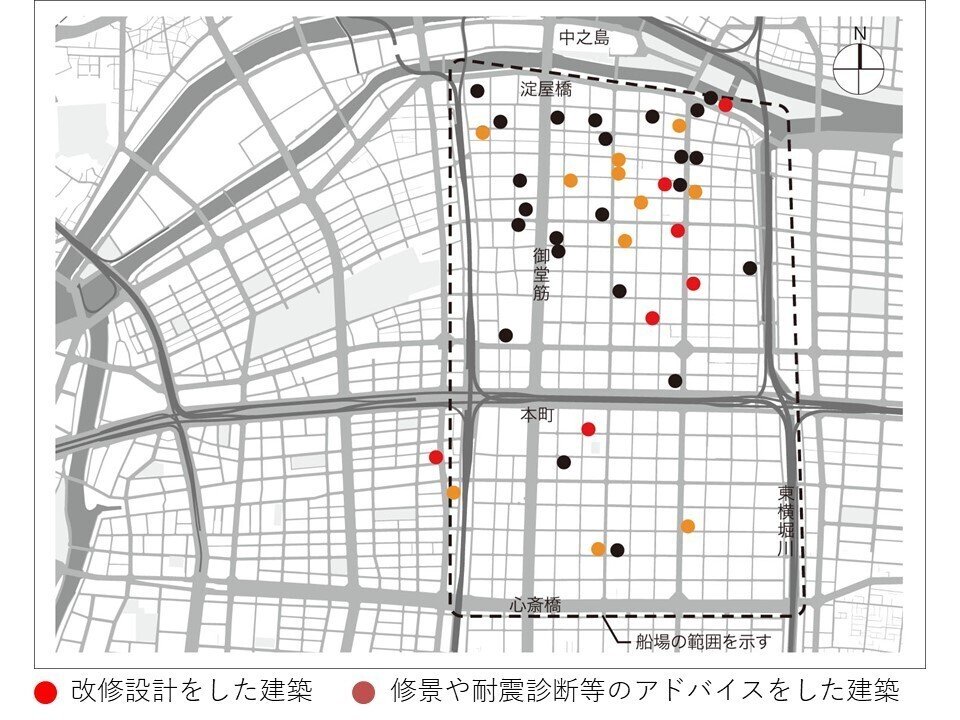

地図中の赤い丸は、私が設計した建築で、オレンジの丸は、大阪市を通じて、耐震等のアドバイスをした建築です。まちの皆さんは、耐震について悩んでいらっしゃいます。今は、様々な形で船場の近代建築に何らかの形で関わらせてもらっています。

古い建築のリノベーションをするとき、きちんと図面を書きますが、現場が始まると本当に色々なことが起こるんですよね。解体して天井をめくると図面と全然違うものが出てくる、といった想定外のことが割と頻繁に起こります。現場の大工さんから「先生、図面と全然違いますよ」といった具合に電話がかかってきますが、船場は、事務所から自転車ですぐ現場に行ける距離なので助かっています。遠方の現場で、判断を下すまでに1日~2日掛かってしまうと、それだけで工事が遅れていってしまいます。

地元で古い建物に関わり、よい関係を作らせてもらっているなと感じています。

2-6生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪

○概要

半分宣伝になりますが、私がずっと力を入れている「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」というイベントがあります。

2014年から毎年開催しており、秋の土日の2日間に、今日ご案内したような大阪の優れた近代建築や現代建築を一斉に無料公開しています。そのイベントの事務局長を務めています。

2020年、2021年の2年間はコロナ禍だったので、オンライン上でのバーチャル公開しかできませんでした。

コロナ禍前の2019年は大阪市内の169軒の建築を一斉に公開し、のべ5万人の方に参加して頂きました。きちんと調べていないですが、日本最大の建築公開イベントと名乗って間違いないです。

○建物オーナーによる建物案内

「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」では、今日、外観だけご案内した建築も内部まで案内してもらえます。案内しているのは、各建築の所有者や管理者の方々です。我々のような専門家が解説するのではなく、建物オーナーや働いているスタッフの人に案内してもらう手法をとっています。皆さん、話が大好きで面白いんですよね。

・御堂ビル(竹中工務店大阪本店)

戦後に建てられた、竹中工務店の大阪本店ビルも公開されていています。竹中工務店の社員がハッピを着て案内してくださります。

これは大阪ガスのガスビルです。普段、一般の人が中に入ることは難しいですが、イケフェスに参加してもらうと屋上に上がれます。

日建設計が設計したガラス張りの現代建築で、日建設計の方が案内しています。

○ガイドブックの制作

「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」では、ガイドブックの作成・販売もしています。amazonの売れ筋ランキングで6位、ジュンク堂では総合第4位にもなりました。

出版された直後の瞬間最大風速ですが、それでも我々主催者が思ってる以上の多くの人に、建築への関心・興味を持って頂いています。

2019年の「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」では青いガイドブックを作成しました。ガイドブックを持った人が街中を歩いてる、船場ではそんな風景が生まれていました。ちょっとした社会現象になってたのかなと思います。

参加者で、外国人は極めて少ないです。家族連れは意外と多いです。

船場ビルのように、人気のある建築には行列ができます。ガイドブックの表紙を蛍光色にして、わざと目立つようにしているのは、街を行き交う人たちで「あの人もイケフェスか」「あの人はどこを見てきたんだろう」「あそこまだ並んでましたよ」といった情報交換や交流が生まれるようにするためです。

○世界に広がるオープンハウス

「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」のように、建物の内部を公開するイベントを世界的には「オープンハウス」と呼んでいます。1992年(平成4年)に「オープンハウスロンドン」が開催され、そのスキームがどんどん世界に広がって行きました。今、世界50都市程度でオープンハウスが開催されています。

今は世界のオープンハウスを束ねる「Open House Worldwide」という国際組織があります。50都市程度が加盟しており、アジアでは、ソウル、台北、マカオが加盟しています。日本では唯一、大阪だけが加盟しています。

○生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪の参加者アンケート

これは、来場者に向けたアンケート結果です。来場者属性を見ると、大阪市内の方が1/3、大阪府内の方が1/3、大阪府外から来る方が1/3という割合になっています。特徴的なのは、建築イベントであるのに建築関係者の方の来訪が少ないんですね。80%以上が一般の方です。

男女比率では、毎年女性の方が圧倒的に多く、年代別に見ると、40代、50代が多いです。現地で見ていると、40代、50代の女性グループをよく見かける印象があります。

参加者の満足度/リピート率は高いです。よく考えてみれば当然で、2日巡っても、見られる建築は10件程度で、全部回ることは不可能です。「今年はここに行ったから、来年ここに行こう」というモチベーションを継続できるので、一度参加した人は来年も参加したいという風に答えてくれています。

建物オーナーにもアンケートをしています。オーナーにとっては、すごく面倒くさいイベントだと思います。土日は現地にいる必要があり、見に来た人を案内しないといけない。大きい企業であれば、イベントのための警備員コスト等もそれなりに掛かってしまう。それなのに、建物オーナーの9割程度は「よかった」と答えてくれています。「こんなの絶対いやだ、二度と参加しない」という風に辞めていく方もいないので、とてもありがたいです。

アンケートの結果から、自分の建物にたくさんの人が来て、嬉しそうに帰っていく姿を見ることが、建物オーナーにとってモチベーションを維持する要因になっているのかなと思います。

また、建物オーナー自身が建物の価値を知らなかったけど、たくさんの人に来てもらうことで、自分の建物に価値があるんだと気づいてもらう機会になっています。建物が良好な状態で使われていくことに繋がって良ければ良いな、と思っています。

2-7船場の町での多様なまちづくり活動

船場は意外とまちづくり活動が活発な場所です。今日ご紹介したイケフェスも唐突に始まったわけではないんです。

船場には素晴らしい雛飾りを持っていらっしゃる家が多いのですが、高齢化などで飾る機会が減り、しまったままになっているところが少なくありません。それらのひな人形を一般の方にも見て頂く、ひな祭りイベントを開催するなどしています。

○電線の地中化

大阪市と地域が連携して、愛珠幼稚園や芝川ビルなどの近代建築の周辺から先行的に電線の地中化をすることもやってきました。どこから写真を撮っても電線が絶対に邪魔をしていた芝川ビルですが、2年程前から、電線が地中化されてすっきりしています。

道路空間活用として、2年ほど前から高麗橋ストリートパークという社会実験を行っています。道路空間とそこに面したビルの公開空地をエリアとして選定し、1日だけ芝生を敷いて公園化するといった内容です。

今は近代建築と直接関係していませんが、将来的に同様のイベントが近代建築の前で行われるとよいなと思います。道路空間の活用と歴史的建築物の活用が上手くリンクしていく状況を作って行きたいです。

写真は去年のものです。「道路上にキッチンカーを設置し、飲み物と食べ物を買って飲んだり食べたりする社会実験をやろう」というモチベーションの方が船場にはたくさんいます。

近代建築のオーナーも自分のことだけ考えてる人は少なく、「自分の持っている建物が地域のために役立つのであればできることをやりたい」という方が多いです。

話が途切れ途切れの箇所もありましたが、私からの話はここで区切ります。ありがとうございます。

2-8質疑

古庄

近代建築の定義は、明治時代~大正時代の建築という意味で良いですか。

髙岡

そうですね。近代建築の定義は明治から昭和の初め、戦争が始まるまでの間に建てられた建築という意味合いで使っています。

大学で習う「近代建築」はモダニズム建築という意味合いで言いますが、ここでは、様式的な建築も含めて近代建築と呼んでいます。

古庄

都市軸が東西から南北に移っていく箇所が面白かったです。港が求心力になることは素人感覚でも分かるし、江戸時代までは大阪城が軸になるのは理解できますが、近代以降も大阪城がもう一つの軸になることはあまりピンと来なかったです。大阪にとって、大阪城はどんな位置づけでしたか。

髙岡

大阪城自体は軍事施設に転用されていきます。軍関係の施設が大阪城の周辺に整備されていくんですね。戦争に突入して、大阪城周辺は爆撃を受けています。一方で大阪港自体は、物流の玄関口であり続けました。港から入ってきた人や物を川で引き上げていく動線があり、軸が東西にありました。

その中で大阪駅ができたことは大きなインパクトでした。その後、難波駅ができ、大阪駅と難波駅を繋ぐための御堂筋ができていきました。それらを契機に、東西軸が90°回転していきました。

古庄

私もノスタルジーを感じて「近代建築が残ってるといいな」と共感できる部分があります。ただ、土地所有者や建物所有者からすると、ノスタルジーだけだとなかなかうまくいかないところもあると思います。利回りを考えると、既存建物を解体してマンションを建てる方が儲かることが容易に想像できます。

建物を保存することでインセンティブを与えたり、文化財に指定することが近代建築を保存する手法になっているかと思います。それ以外に大阪独自の政策などあるでしょうか。

髙岡

独自の制度は無いです。そこは大阪市が遅れている部分ですね。建築基準法第3条に「指定文化財は建築基準法の適用を除外する」という条項がありますが、登録有形文化財などの場合は、地方自治体がそのための条例を作成しないと使えない仕組みになっています。

京都市は町家を保存したいので、条例を早期に作っています。神戸市でも洋館を保存するために条例を作っています。大阪市はそれがまだできてないんです。さっきもご紹介した通り、景観に貢献している建物の修景工事には補助金を出していますが、制度的な根本に手を付けることは大阪市は遅れていますね。

インセンティブは凄く重要だと思います。ただ、15年ほど船場の近代建築に関わって感じるのは、伏見ビルや青山ビル、芝川ビルなどのある程度の規模感の建築は、オーナーが残したい、と思えば「経済的には儲かりはしないけど困りはしない」くらいの感覚で維持ができるんです。それらを超える規模の建築のオーナーは維持が難しくなるように思います。そうするとインセンティブがないといけません。どちらかというと規模が大きい建築の方が、個人的な思いでは建物を残す判断ができず、超高層ビルになることが多いです。

その中で大阪ガスの本社ビルの建て替えはホットなトピックです。御堂筋に面して建っているビルを残したまま、御堂筋の裏側の敷地に超高層ビルを建てるプランを発表しました。その計画では、御堂筋に面した現在のビルの余ってる容積を裏側の敷地に移し替える都市計画制度を使っています。空中権の移転・売買は、日本ではまだ難しいですが、一体的な開発を行いやすくする制度は日本にもあります。

古庄

今日見た外観部分だけを残しているマンション、あれは外観の修繕にかかる補助金は行政から出ているけれど、保存するための費用自体は事業者負担ということですね。そうすると、建築に価値を見出して保存するかの判断は所有者次第になってしまうんですね。

髙岡

船場に限っての話ですが、今残ってる30数件が、今後に解体されることはあまりないかなと思っています。どの建築もオーナーの意向で残しているものです。

また「船場は近代建築が残っている場所」という認識も定着してきてるから、オーナーが解体しづらくなっている環境もあり、抑制になっているのかなと感じています。

古庄

活動を始めたバブル崩壊直後はオーナー同士の繋がり全くなかったのですか。

髙岡

全くありませんでした。2005年頃は、私たちも一民間の活動として気になる建築を回って中を見せてほしい、とお願いしていたんです。そのなかで「建物を維持されているオーナーの声を聞く機会ってないな」と気付き、芝川ビルの最上階で複数のオーナーに話してもらうイベントを開催しました。それがきっかけで横のつながりができ、芝川ビルのオーナーの意識も変わっていったかなと思います。

岸本

10年程活動を続けてきて、地域の方の意識は変わってきていますか。

髙岡

2000年になって15年から20年経ち、変わってきてる感じがします。船場ビルディングや北浜レトロは1998年ごろにリノベーションを行い、保存に向けたアクションを起こしました。その様子を見て、21世紀に入ってから周辺の近代建築も改修や用途の転換を考えるようになっていきました。

芝川ビルは戦後、紙業の会計事務所や弁護士事務所として利用されており、一般の人がふらっと入れる建物ではなかったです。2007年の修繕以降、テナントの入れ替えを行うようになり、物販・飲食しか入れないスタンスをとり、現在の姿になっています。

野﨑

今の活動を始める前と後で船場のまちの様子は変わってきていると思います。建物の所有者ではない居住者の様子も変わってきているのでしょうか。

髙岡

活動以前も「古い建物には価値があるから残すべし」と言う人はもちろんいました。ただ、いわゆる専門家と呼ばれる方達と保存運動するような方達のみの活動でした。2000年以降は、保存というより、建物の活用の方に力が働くようになり、一般の方の買い物やカフェ利用など、日常生活の場として近代建築を使うケースが増えてきています。イケフェスの参加者の8割ほどが一般の方ということがそれを表していると思います。

「特別な文化財を見に行く」から「おしゃれな週末の過ごし方のシーン」として近代建築が認識されてきていることは大きな変化かなと思います。

船場の近代建築って、どこも飲食が入っているんですね。だから、近代建築を巡ろうと思ってもすぐお腹いっぱいになってしまって。いくらケーキ別腹と言っても限度がありますね(笑)。

新津

近代建築が30件ほどありますが、設計者やデザインなどの共通点はありますか。ほかの街の近代建築とデザイン的に共通している部分などもあれば教えてください。

髙岡

よく聞かれる質問ですが、基本的に明確な共通点はないです。公共の近代建築の場合は、教科書的な様式に則っていることが多いです。日本銀行大阪支店や中之島図書館がその典型です。

民間の近代建築は様式に囚われず自由です。綿業会館で話がありましたが、渡辺節は部屋ごとに様式を切り替えています。

当時の建築家は自由にスタイルを変えることができたんですね。今だと安藤忠雄と言えば「打ち放し」が代名詞で、それがシンボルになっています。コロコロとスタイルを変えることはオリジナリティがないよう思われますが、当時は、自由にいろんな様式を使いこなす能力に長けている人が多かったです。オーナーの要望に答えるように設計しており、同じ建築家かと思うほど全く違う建築を手掛けていたりします。

強いて言えば、東京は「建築家の先生にお任せで、教科書的な様式に則った建築」が生まれやすいが、大阪は、オーナーが「俺、こんなんしたい」と意向を示すことも多く、その分個性が出やすいのかもしれませんね。

芝川ビルで見てもらったマヤ・インカ文明風のデザインは、「どっから出てきてんねん」という感じですが、当時、マチュピチュ遺跡が発見された頃で、中南米の古代文明がアメリカで注目されていた。はっきりしたことはわかりませんが、当時芝川家の当主がそういうのを見て帰ってきて、「うちの建築もそんなふうにしたい」と建築家に言って、デザインが決まっていった感じかな、と想像を膨らませています。

新津

保存や活用をしていく時は、周囲との合意形成が必要なのですか。

髙岡

いわゆる伝統的建造物群保存地区になるとその地域に合意形成が必要になってきますが、船場は群として保存されている訳ではないので、合意は特段必要ありません。

ただ、船場は近代建築が密度高く残っているから保存していきやすいというのはある思います。1つの建築がどこかにポツンとあるだけでは、その影響力は小さい。歩ける範囲に近代建築が複数あることで、点が線で繋がり、面となっていきます。そういう状況だからこそ、建物を残していこうと思える土壌になっている気がします。

1つの建物だけではなくて、これだけ密集していて、回遊性の高い近代建築が残っているエリアは、ありそうで意外とないです。神戸の居留地は阪神淡路大震災で数が減っていますし、東京も数は残ってますが、広域に散らばっています。今日、2時間半ほどで訪れた数を東京で巡ろうとするとなかなか難しいと思います。

田中

今は、芝川ビルを愛でる気持ちが凄くありますが、今から数十年後に、今現在建てている建物を愛でる気持ちになった時、それらの建物は何になる可能性があるのか、と思います。

髙岡

現在建設されている建物については、私も「?」となることがあります。ただ、私は次に高度経済成長期に建てられたビルが来るだろうと思っています。一見、何てことない普通の四角いビルに見えるかもしれませんが、例えばその時代に貼られたタイルは、今ほど品質管理がうまくできなかったため、焼きムラがあったりするんですよ。今の既製品は製造技術が高すぎて、色が揃ってしまうから、逆に色ムラが出るように焼けないんですよね。「そういうところが可愛い」と言う人は少なくありません。

京都の町家は大人気じゃないですか。町家は、道に面したところで商売して、その奥で暮らすスタイルですが、3~4階建のビルはそれを縦に積んだんですよね。1階で商売をして、上階にオーナーが住んでいた。余ってる部屋は使用人が住む、テナントとして貸すなどしており、利用のされ方は町屋と一緒です。京都の町屋が人気なら、戦後のビルに人気が出ないわけがないだろう、とあちこちで言っています。

ある意味、こういったビルは高度経済成長期における既成市街地に特有の建築と言えます。そのように価値づけができると、社会の見方も変わっていくと考えています。数もどんどん減ってきているし、これも歴史的に価値があるものと見るべきだと思っています。

イケフェスで公開している竹中工務店の御堂筋本社ビルは、高度経済成長期の1965年に建てられています。四角いボリュームに四角い窓が整然と並んでいるだけなので、当初は、一般の人が見て面白いのか、と議論がありました。しかし公開してみると、たくさんの人が来てくれ、楽しそうに見て帰って行きます。

この時代のビルも面白いと思ってもらえる可能性はあるなと分かり、高度経済成長期の建築の保存・活用というのは、今後も積極的に取り組んでいく必要があると感じています。

田中

戦後の建築は、平気で解体されてしまいそうだなと感じました。

髙岡

現状はそうで、価値を顧みることなく解体していっています。でも近代建築のオーナーも、今でこそ「建物は大事」と言ってますが、バブルの頃までは、チャンスがあれば建て替えよう、と考えていた方が少なくありません。

芝川ビルを所有している会社は数多くの不動産を持っており、芝川ビルもそれらのうちの1つという意識しかなかったと思います。でも、今では芝川ビルのことを非常に大事にしていますから、戦後の建築についても、その意識は良い方向に変わっていく可能性があると思っています。

野﨑

近代建築が保存されていて、オーナーとしても大事にして行きたい気持ちを持って頂いていることは良いと感じました。

一方で土地を開発したいデベロッパーからすると、勿体ない土地に見えると思います。デベロッパー側から買わせてほしい、という声がかかることはないですか。

髙岡

おそらくあるとは思います。ただ、船場には「船場建築線」という制度があって、新築するときは2mほどセットバックしないといけないです。それを考えると敷地の小さな近代建築の開発は、デベロッパーとしては旨味が減るんですよね。

もし、例えば芝川ビルの土地を取得して建て替えるとしても、それだけでは収益性がないということが、デベロッパーのブレーキになってるというのはあると思います。

泉

髙岡さんが市民運動で船場の街を変えたなっていう印象があります。オーナーを集めて面白い場を用意したり、いろんな人を案内して、その感想をオーナーに伝えたり、様々な活動をしていたと思います。

一方で、どこでお金を稼いでいるんだろう、とずっと思っていました。節目があった、ここが一番キツかったところはどこでしょうか。

髙岡

どこで変わったんでしょう。「ここが節目だ」っていう明確なポイントはあるのかな。

おそらく、船場の近代建築の解体は、もう底を打ったというのが正直なところかなと思います。壊れるものは壊れ切って、残そうと思っているものだけが残っている状況かと。

私達の活動でオーナーの意識が明確に変わったのは、強いて言えば芝川ビルかなと思います。他の建物は、オーナーが既に「残そう」と思っていたので、少し刺激を与えた程度で、ドラスティックに状況を変えた、という実感はありません。維持していこうという気持ちを応援する、くらいはできているかなと思います。

【感想】

私は社会人になるまで大阪に住んだことがなく、大阪に来ることと言えば、梅田や心斎橋に遊びに行く、ユニバに行く程度で、「船場のまちに行ってみたい!」と考えることはありませんでした。

朧げな記憶ですが、学生の頃、友人に連れられて船場ビルを見に来たことがあります。当時は、何という名前か、どういう建物かをあまり意識しなかったため、今日まで船場のまちにある建物だということも気づいていませんでした。ただ、レトロでノスタルジックな外観と太陽が降り注ぐ光庭が強烈に頭に沁みついていました。その記憶の残り方も、建物そのものだけではなく、まちの雰囲気や匂いも一緒に残っているような感覚でした。

髙岡さんのお話を聴いて感銘を受けたのは、まちの一員として、船場の町をどのように守っていくかを考えていることでした。仕事では、第3者の目線として関わることが多いですが、当事者としてまちに対して思いを巡らせる意識も大切にしていきたいと思います。

今回の研修で、ぼんやりとしか覚えていなかった船場のまちと再会し、背景にある活動(保存のための努力やイケフェスなどによる船場の町の発信)を知ることができ、とてもワクワクしました。素敵な船場のまちに、今度は私が誰かを連れて行きたいです。

(レポート記録:野﨑)