HBPワールドツアー2022 NY&Portland報告(古庄-1/NY・公園編)

こんにちは。ハートビートプランの古庄大樹です。

今回はワールドツアー(海外視察)報告の「公園編」ということで、ニューヨークの公園視察で感じたことや、NY市が進める公園施策などについて、現地で撮った写真を交えながら、レポートさせていただきます。

はじめに

去年の6月にJR西日本からの出向でHBPの一員に加わり、今回が初参加となったワールドツアーでしたが、約10日間の視察旅行の行程(僕はNYのみの参加でした)のなかで、本当に多くの刺激を受けました。

滞在中は、オープンスペースなどの視察から、ニューヨークで活躍されている専門家やNY市職員の方へのヒアリング&ディスカッションなど、濃密な時間を過ごすことが出来ました。

特に、「WXY architecture + urban design」の創設者で都市設計シンクタンク「Design Trust for Public Space」の共同設立者でもあるクレア(Claire Weisz)さん、ニューヨーク市運輸局(DOT:Department of Transportation)でオープンストリートなどの道路活用制度の制度設計をされているエミリー(Emily Weidenhof)さん、元Times Square Allianceの代表のティム(Tim Tompkins)さんなどから、まちへの想いや実践的な取組み事例を聞かせていただいた経験、ニューヨーク市公園局(DPR:Department of Parks & Recreation)の島田智里さんや、設計事務所LAGUARDA.LOWの共同代表の重松健さんに、ニューヨークの街案内をしていただいた経験を通じて、多くの気づきと学びを得ることができました。本当にありがとうございました。

(ヒアリング内容などについては、別記事にてご紹介しておりますので、そちらもどうぞご覧ください!)

NY滞在中に感じたこと…

さて、今回のニューヨーク視察ですが、まずは現地で過ごして一番感じたこと。

それは、公園に限らず道路・広場も含めて、ニューヨークは「ソト空間で憩える場がとても多い!」ということ。

そして、そもそもの公園の数も、そこで滞在している人の数も、とても多いように感じました。

現地で感じた感覚が合っているかどうか確認すべく、公園の面積を人口で単純に割って、人口あたりの公園面積を簡易的に算出してみると、東京23区が2.9㎡、大阪市が3.1㎡であるのに対して、ニューヨーク市は14.3㎡と約4倍。

民設民営の公園や、プラザプログラムなどにより広場化された道路空間なども考慮すると、人口あたりのパブリックスペースはもっと多いわけで、ニューヨーカーにとってそうした空間が日常的な憩いの場として機能していることを改めて実感することができます。

データ元:※NYC人口:2020年アメリカ合衆国国税調査局(https://datacommons.org/place/geoId/3651000?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=ja)※NYC土地面積:New York City Department of Parks & Recreation(https://www.nycgovparks.org/about)※東京23区:東京都都市公園等区市町村別面積・人口割比率表(https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000040089.pdf)。人口は2020年東京都人口推計の値を使用。公園面積は都立公園と区立公園の合算。※大阪市:大阪市都市公園一覧表(2020年)(https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000372/372135/2reiwakouen.pdf)

そんなニューヨークの公園について本レポートでは、

ニューヨークの公園の基礎情報(現地で感じた日本の公園との違い)

公園視察レポート(印象に残った公園5選)

公園施策「CPI(Community Parks Initiative)」について

という流れで視察報告を記させていただこうと思います。

1.ニューヨークの公園の基礎情報(現地で感じた日本の公園との違い)

公園管理部局の位置づけ

まず、行政所管についてですが、ニューヨーク市の公園管理部局は、公園レクリエーション局(New York City, Department of Parks & Recreation)、略してDPRが管理しています。DPRは、セントラルパークからコミュニティガーデンに至るまで、30,000エーカー強(=約12,000ヘクタール)の施設を管理しており、ニューヨークの陸地面積の約14%にあたる面積の管理人として機能しています。日本では、建設局のなかに公園管理部署があることが多いですが、NYでは建設局とは別に公園局があるのが面白いです。

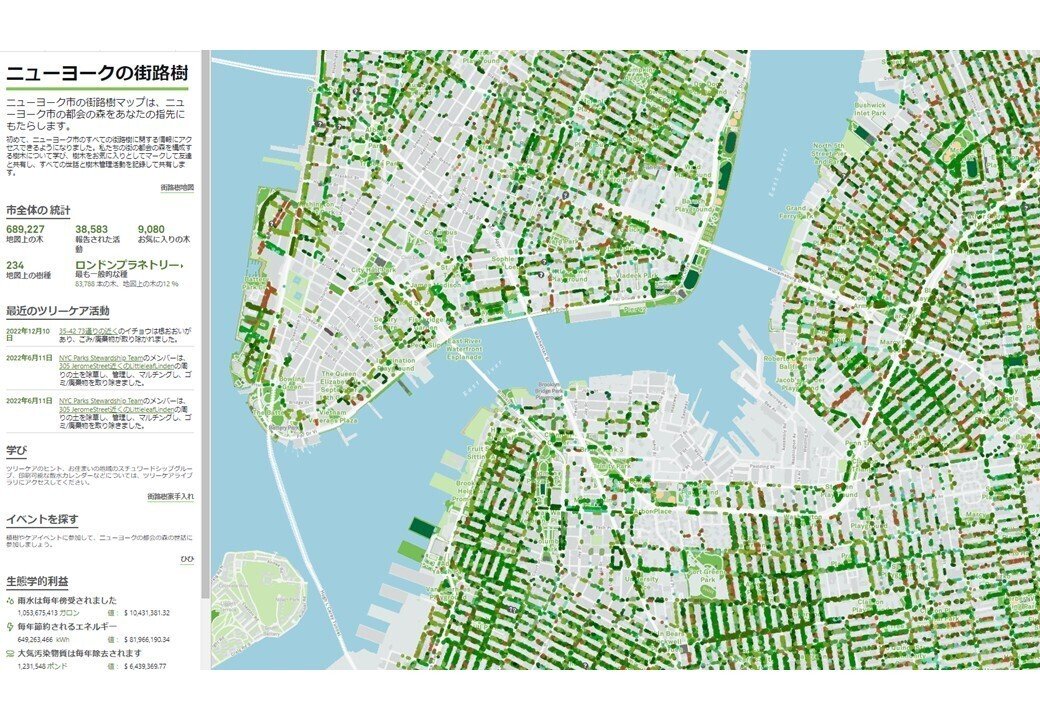

街路樹マップ

ちなみに、公園内の樹木だけでなく、街路樹の管理もDPRを所管となっていて、約70万本の街路樹は、「街路樹マップ」としてオープンデータで閲覧することができます。

驚きなのが、この街路樹マップは「TreesCount!」という10年に1度の市民参加型のプロジェクトで、街路樹一斉調査を実施したものが反映されているということです。2015年の調査では2,241人のボランティアスタッフ・70の団体が参加したそうで、ボランティアスタッフが1本1本の樹木の種類を見分け、メジャーで測り、写真をとってアプリ上にデータを入力する仕組みになっています。樹木の判断やメジャーの使い方は、トレーニングのためのプログラムで学ぶことができ、ボランティアが収集したデータの精度は96%にものぼるそうです。こうしたデータをもとに、樹木がもたらす様々な便益(木が増えることによる雨水遮断効果やエネルギー節減効果、大気汚染物質の除去、二酸化炭素の削減など)が、貨幣価値に換算されていて公開されているのも、環境問題への意識の高さを感じさせられます。

「TreesCount!」のような市民参加型のプログラムがコミュニケーションツールとして機能し、それをデータサイエンスでバックアップするという構図が、市民側にも刺激になるし、公園局側にもメリットがあり、ボランティアが楽しく参加できる(=コミットメントが重すぎない)仕組みとして成り立っているのが、大変勉強になりますね。

話が少し逸脱しましたが、DPRの施策としては、公園・運動施設・レクリエーション施設の提供に関する取組みのほか、気候変動浸水対策でグリーンインフラを並行して取組むなど、環境保護局と共同事業として実施するようなプロジェクトもあるようです。

さて、ここからは現地の公園視察において、気づいたこと、特に日本の公園との違いについていくつか紹介させていただきます。

日本の公園との違い①「夜間封鎖される」

1つ目は、「公園は深夜閉鎖される」ということです。

日本の公園では基本的に24時間自由に出入りができますが、NYでは夜間は防犯上の理由から閉鎖されて立入ができなくなります。

閉鎖の方法は公園によってまちまちで、マディソンスクエアやプロスペクトパーク、クレメントクラークムーア公園などは門扉でしっかり閉鎖されるタイプで、ユニオンスクエアパークなどは簡易な柵とチェーンで仕切るタイプ、ブライアントパークはチェーンを張るだけのタイプでした。

また、子ども達が遊ぶ遊具のエリアは公園内でも仕切られているところが多く、「子どもと一緒でなければ大人は入れない」という掲出のある公園も複数ありました。

日本の公園との違い②「公園内に自販機がない」

2つ目は、「公園内に自販機がない」ということです。

日本の公園では、公園の規模に関係なく、自販機が設置されているところも多いのですが、ニューヨークの公園では1台も自販機を見かけることはなかったです。

というよりも、そもそもまちなかに自販機がほとんどなく、10日間の滞在でまちなかで見かけたのは、グランドセントラルの列車ホームの自販機1台だけでした。こちらも、防犯上の理由が主な要因とのこと。日本の治安の良さを改めて感じることができました。

日本の公園との違い③「公園内にトイレがない」

ニューヨーク滞在中に困ったことの一つが、公衆トイレがまちなかにないという点でした。日本の場合、綺麗に清掃が行き届いている公園のトイレこそ数は少ないものの、小さな普通の公園であってもだいたいトイレは設置されており、誰でも利用することができますが、ニューヨークの場合、後述のリトルアイランドやブライアントパークのような一部の民間運営の公園でのみ清掃が隅々まで行き届いた豪華な造りのトイレがある一方で、ごく普通の市立公園(全体の9割以上が市の直営管理の公園)ではほとんどトイレが整備されていないようです。

日本の公園との違い④「コミュニティガーデンの存在」

そして、4つ目が日本にはあまり馴染みのないオープンスペース「コミュニティガーデン」についてです。

コミュニティガーデンとは、近隣住民が「市民の庭」としてガーデニングをしたり、地域コミュニティ活動の場として利用する空間のことで、ニューヨーク内にも多くのコミュニティガーデンがありました。

もともとの背景としては、公園の維持管理が、都市が財政難に陥ると予算が大幅に削減されて、悪循環(経済不況⇒公園予算削減により公園が荒廃⇒麻薬犯罪など社会的不安の温床に⇒近隣の住宅や商業地にも波及⇒「空き地」「空き家」や管理放棄地の増加⇒更なる犯罪を誘発⇒地域コミュニティ崩壊…)に陥るという構図があり、市民が自分たちでそうした荒廃した土地を「市民の庭」として手入れしたことがはじまりだそうです。

1970年代にはそうしたコミュニティガーデンの活動を支援するための組織「グリーンサム」(GreenThumb)が生まれ、現在もDPRの一部に位置付けられています。

日本の公園部局は、公園の整備・管理のための部署という位置づけですが、ニューヨークの場合、Department of Parks & Recreationという名前のとおり、レクリエーションやコミュニティ活動、市民の憩いの場を整えるというようなところも包括した組織になっているというような印象を受けました。

2.公園視察レポート(印象に残った公園5選)

さて、ここからはニューヨーク滞在中に実際に過ごした公園のなかから、特に印象に残った公園を5つご紹介させていただきたいと思います。

●ブライアントパーク(Bryant Park)

BIDによる公園活性化事例として有名なブライアントパーク。

公園の維持管理は、BID地区として市から委託を受けたNPO法人Bryant Park Corporationが実施しています。1970年代麻薬や売春婦やホームレスなど治安悪化に伴いエリア一体が荒廃して近寄りがたい公園となり、先述の「悪循環」の通り、当時は公園の近隣のオフィスも入居率が低くてどうにもならない状態になっていたそうですが、1980年代からBID活動を開始して、花壇を植えたりデンスを低くして中を見えやすくしたりという努力を重ねて、今では市民の憩いの場として多くのニューヨーカーが過ごす公園となっています。

ブライアントパークの特徴のひとつが、可動式のイスが多数配置されていることです。イベント開催時などにも自由なレイアウトを確保するために、公園内のほとんどのイス・テーブルが固定されたものではなく可動式のものとなっています。

また、多数のアメニティが無料で楽しめることもユニークなポイントの一つです。新聞や雑誌が読めたり、チェスが置いてあったり、パターゴルフを楽しめたりします。また、子ども向けのゾーンには、絵本棚や子供向けのイス・テーブル(こちらも可動式)が置いてあり、親子連れでも楽しめる空間になっていました。

公園内では、常時警備員や清掃員が巡回しており、公園内は清潔で安心して過ごせる空間になっています。

ブライアントパークのみどころのひとつは豪華絢爛なトイレ。内部では優雅なクラシックがかかっており、壁には絵画が飾られていて、手洗い場周辺には花が生けてありました。

まさに都会のオアシスという感じで、それぞれが過ごたいように過ごせる空間になっているのがとても魅力的でした。イスに座って読書する人、小さな子どもに絵本の読み聞かせをする人、チェスに耽る人、食事を楽しむ人、パソコンを広げて仕事をする人…、幅広いシーンで活用されているのが印象に残っています。このように、公園内のアメニティを充実させて、使い勝手の良い可動式のイスを配置し、警備や清掃を手厚く配置するという運営ができているのは、まさにBIDによる民間活用による恩恵ですね。

このことは、Times Square Allianceの代表を2002年から2020年まで務められていたティム・トンプキンスさんとのディスカッションのなかでも話題にあがりました。ティムさんいわく、セントラルパークに始まった「パブリック・プライベート・パートナーシップ」の進化の過程において、ブライアントパークの仕組み――公園周辺の民間企業が公園の維持管理・修復のために資金を提供するという構図――が、民間が公園で収益を得て管理するという官民連携での管理体制を推し進めたきっかけにもなったとのことでした。

●ハイライン(High Line)

こちらもお馴染みの観光名所です。JRで京都の梅小路京都西駅隣接の廃線高架の活用プロジェクト(その名も「梅小路ハイライン」…!)に携わっていたこともあり、必ず見ておきたい公園のひとつでした。

ウェストサイド線という高架鉄道をリノベーションした立体都市公園で、こちらはBIDではないですがNY市から委託を受けたFriends Of The High Line が公園の維持管理運営を実施しています。莫大にかかる維持管理費の大半を寄付などで集めています。

遊歩道からは、ところどころに階段やエレベーターがあって昇降できるようになっており、そこからシェアサイクルで移動できたり、ハドソン川のほうに歩いていったりすることも可能です。

こちら(↓)は、廃線ならではの線路を活かしたソファ。軌道上を転がすことができるので、利用する人同士の距離を自由にとることができます。面白い発想です。

他にも、物販のマーケットがあったり、アート作品が展示されていたり、フォトスポットがあったりと、歩きながら楽しめる仕掛けが随所に散りばめられています。

観光客やニューヨーカーのお散歩コースとして多くの人に利用されており、心地いい時間を過ごすことができる空間になっていました。

現在も新たに延伸ルートを建設中とのことで、次NYを訪れる際に、どのように進化しているのかも楽しみなところです。

●ドミノパーク(Domino Park)

マンハッタンからイーストリバーを挟んで東側の対岸に位置するウィリアムズバーグの、ウォーターフロントにあるドミノパークは、100%「民設民営」という特徴を持つ公園です。

2004年までドミノシュガーという砂糖を精製する工場があった土地でしたが、住宅ディベロッパー(Two Trees Management)が高層住宅を中心とした多目的開発の一環で、公園の設計から建設・維持管理まで民間によって進められた経緯があります。

いま現在もランドマークである工場の建物そのものは保存されており、公園一帯のランドスケープも、そうした旧工業地帯であることを感じさせる造形物が散りばめられています。子供たちが遊ぶ遊具も、工場をモチーフにしたデザインになっています。

僕のお気に入りはこちら(↓)のイス。背面がゆったりと座れる角度になっており、脚を伸ばしてのんびりとイーストリバーやマンハッタンの摩天楼を眺めることができます。

ドミノパークには、子供向けのプレイグラウンドだけでなく、公園を俯瞰できる高層の遊歩道や、ビーチバレーのコート、芝生エリアや、ドッグランなどもあり、個人的な印象としては、よくある民間が行政との取り決めのなかである種渋々整備した公園というよりは、エリアのレクリエーションスポットとして本気で整備したことが分かる滞在が楽しい公園でした。

芝生エリアは、コロナウィルスの世界的な感染流行がはじまった頃には、芝生上に6フィートおきの間隔で白い円を描いて、ソーシャルディスタンスを確保したことでも知られていますが、訪問した際には既に白いサークルはなくなっており、多くの人々が思い思いに過ごしていました。

●リトルアイランド(Little Island)

ニューヨークで訪問した公園で、一番度肝を抜かれた公園は、なんといってもリトルアイランドです。さきほど紹介したハイランドから西側(ハドソン川のほう)に徒歩で2~3分の距離にあるこの公園は、もはや「公園」と呼んでいいのか分からない、ハドソン川に浮かんでいるような奇抜なデザインをしており、人工島のなかも含めて、異世界に飛び込んだようなランドスケープやデザインに圧倒されました。テーマパークに来たような高揚感を得られます。

リトルアイランドは、なんと個人の出資によってつくられた公園であり、アメリカのメディア界の重鎮で慈善家でもあるバリー・ディラー氏が建築費やメンテナンス費用を負担しています。初期費用では日本円でおよそ300億円。ニューヨークのスケールの大きさを改めて感じさせられます。当初は「富豪の道楽だ」という批判もあり、建設にあたってはイザコザもあったそうですが、供用が開始された今となってはニューヨーカーにも人気なパブリックスペースとなっている印象でした。

カラフルな可動式のイス・テーブルに、巨大なパラソル、色とりどりに咲いた花や、奥へと続く小高い丘など、鮮やかな風景が滞在者をワクワクさせます。

グラグラ回れる謎のイスも、どこかワクワク感を掻き立てる見た目をしています。

屋外ステージもあり、週末などにはコンサート等も開催されるそうです。

公園内のいたるところにこうしたユニークなオブジェや仕掛けが施されています。また、ランドスケープや設計思想、維持管理の形態などについて解説を聞くことができるサイトへと誘導するQRコードも掲出されており、公園内を美術展を回るようなかたちで解説を聞きながら歩くことも可能です。

現地の運営や維持管理については、ニューヨーク市のパートナーシップであるNPOのハドソンリバー・パーク・トラストが実施しているようです。

●ユニオンスクエアのファーマーズマーケット

最後にご紹介するのは、マンハッタンにあるユニオンスクエアのマーケットです。

滞在中に、ティムさんから紹介してもらい訪問したのですが、なんと毎週月・水・金・土の週4日開催されている市民に親しまれたマーケットです。

こちらは観光客向けというよりは、ニューヨーカーの日常の買い物の場として機能しており、多くの人がショッピングバッグを持参して買い物を楽しんでいました。日常の場として根付いて活気ある空間になっているのがとても良いです。

売っているのは、フルーツや野菜などの素材から、ジャムや調味料などの加工品、花、植物、肉、魚、チーズ、パン、スープ、ワインまで、幅広い商品が取り扱われています。

テントは統一されたものではなく、それぞれの店ごとに異なるものを使用しておりましたが、白や緑を基調とした色のものが多く、良い感じです。

マーケットの一角では、コンポスト用の生ごみ回収も行われており、つくられた肥料を購入することもできます。グリーンマーケットという名称のマーケットだけあり、環境への取組みも実践されており、多くの方が生ごみ回収BOXに持参したゴミを捨てていました。

以上が、個人的に印象に残った公園5選ということでご紹介させていただいたのですが、一方で、ニューヨークでみたのはもちろんいま紹介したような、いわば「キラキラした」公園だけではなく、大半の公園は、日本でもよくみるような「普通の」公園であり、もっというと、格差社会のニューヨークですから、エリアによっては設備投資が全然行き届いていない公園も多数見て回ることができました。

そうした格差の問題はニューヨークが抱える社会的課題の一つでもあります。

実際、ニューヨークでは都市の開発に伴うジェントリフィケーションも起こっており、エリアの不動産的価値が高騰することによって低所得者の居住者が立ち退きを迫られたりするケースも多いそうで、先述のドミノパークのすぐ傍の地域でも「開発反対」のプラカードが掲出されたりもしていました。

3.公園施策「CPI(Community Parks Initiative)」について

そんな格差社会のなかで、ニューヨーク市の公園局が進めている「公正な未来づくり」の取組みの一つが「CPI(Community Parks Initiative)」とのことです。

これもニューヨークで感じたことの一つではありますが、前提としてニューヨークの市民は、公園を自分たちが保有する「街の資源」として捉え、「レクリエーションのために公共的かつ公正に確保されるべき施設である」という認識がしっかり基盤にあるように思いました。

実際に、公園局(DPR)のホームページにも、「すべてのニューヨーカーは、自分たちの街の資源を公平に共有し、それらがどのように使用されているかについて意見を述べる必要があります。私たちは、地域社会に影響を与える決定に地域社会を含め、私たちのプログラムやプロジェクトを市内全体に広めています。」と明記されており、公園という空間が公正に担保されるべき施設であるという考え方に基づいたスタンスが表明されています。

そうした考え方の背景として、ブルームバーグ市政下の2007年に策定(2011年には改定版を策定)されたニューヨーク市の施策戦略を定めた長期計画「PlaNYC」があります。

この計画では、「全ての市民が徒歩10分圏内に公園にアクセスできるようにする」ことが公園・公共スペースの目標として掲げられ、同時にその計画については、限られた予算を効果的に投資するために、「優先度の高い地域を特定」して効果的に整備するためのツールが必要であることが記載され、実際にそれに基づいて作られた制度が、「プラザプログラム」でのプライオリティマップ(オープンスペースが不足した地域をビジュアル的に示したマップ)による評価でした。

その後、デブラシオ市長が「PlaNYC」を継承する長期計画として発表した「One NYC」で、目指すビジョンとして掲げた4つのなかに「公正で公平な都市」というものでした。この「公正(=Equity)」というワードが先述したNYで重視されている価値観であり、キーワードになっているようです。

滞在中、街の案内をしていただいたり、NY市の公園施策について現地でレクチャーしていただいたDPRで勤められている島田智里さんからも「公正と平等は違う」という話を伺いました。「平等」が全員に均等に分配する意味であるのに対して、「公正(=Equity)」とは、全員が同じ結果になるように同じレベルに揃えること、所得によらず同じ水準にすること、偏らないようにすることであり、これがNY市の目標であるとのことでした。

そうした背景のもと、社会的格差の改善策として進められている施策が、2014年からスタートした「CPI(Community Parks Initiative)」です。「貧困層が多い」「人口密度が高い」「成長している」などの特徴をもつエリアが、他のエリアと比較して公園の投資を受けていないところが多く、老朽化しひび割れたアスファルトが放置されていたりするような公園が多いことが判明したことを踏まえて、そうした地域に焦点を絞って集中的に投資をして公園を改善していく仕組みです。

この施策ですごいのは、データ分析によって、投資が不足しているエリアを明確な基準をもって選別し、CPIゾーンとしてホームページでも公表していて、そのデータに基づいて優先順位をもって進めていることです。

また、長期的な取組みにするために、アウトリーチコーディネータを雇って地元の公園管理者を育成しており、美化プロジェクトやスポーツイベントなどのリクリエーションのプログラムの開催をサポートする体制を組んでいます。長期的なコミュニティ育成のためのパートナーを育成することで、改修後も持続的に公園がコミュニティ主導の空間であり続けられるようにしているところもポイントです。

また、改修においてもそのプロセスが特徴的であり、デザインの過程で市民に参加してもらい、そのうえでデザインを行うそうです。このあたりはプラザプログラムとも近いです。

CPIは、公園の継続的な利用や維持管理と、それを裏付ける地域住民の「声」、そして管理者のコミュニティを全体として成長させながら進めるアプローチをとっており、誰にでも公正な未来づくりのために取組みとして続けられているのですね。

おわりに

日本の公園も都市公園法によって、一定の範囲内に、誘致距離や面積の異なる公園(街区公園・近隣公園・地区公園)を配置することが定められており、公共空間としての「公正さ」は大事にされているのですが、自分の日常の生活のなかで、「公園」という施設が「レクリエーションの場として活用できる権利のある空間」として認識して過ごしたことはなかったなぁ、と改めて考えるきっかけになりました。

ニューヨークの場合、貧富の差の問題もあり、そうした公共サービスとしての「レクリエーション空間」の享受の必要性が差し迫っていることが一つの要因でもあるかと思いますが、そうした「公正さ」に基づいた公園の整備という視点で考えると、日本においても、その公園ごとの近隣住民の過ごし方のニーズをくみ取った公園として整備することが大事だなと思いました。

長くなってしまいましたが、以上、ワールドツアー(海外視察)報告の「公園編」でした!(古庄大樹)