『臨床で使える情報整理術』

今回は2020年8月29日(土)に開催させていただいた『 臨床で使える情報整理術』の様子を簡単にレポートさせていただきたいと思います。

2020年第4回目となりましたオンラインセミナー。今回のテーマは医療従事者にとって避けては情報整理術の話です。

当日の熱き様子を頑張ってお伝えしていきたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いします!

1.本日の講師 〜徳毛健太郎先生〜

今回のセミナーは、医師(専門は呼吸器内科、臨床腫瘍学) としてご活躍されている徳毛健太郎先生をお迎えしました。

今回はセミナー内で実際に自己紹介で利用されていたスライドをベースに紹介させていただきます。

職業:医師(専門は呼吸器内科、臨床腫瘍学、卒後10年目)

出身:広島県

好きなもの:映画、音楽、旅行、カレー、ジョジョの奇妙な冒険

使用デバイス

Macbook Pro(13インチ、Late 2016、2.9 GHz デュアルコアIntel Core i5、メモリ16 GB)

iPhone11(128G)

iPad Pro(10.5インチ、2017、512G)+Apple Pencil

徳毛先生は初期研修医の頃、

疑問に思ったことを調べてノートにメモしたり、診療に役立つ情報(診断基準、薬剤の投与法、抗菌薬の使い方など)を手帳に書いて持ち歩いていたそうです。

しかし、メモが増えた手帳や研修医向けのマニュアル本など、持ち歩くべき情報はキリがありません。

書き溜めた手帳で白衣のポケットはパンパンになってしまいます…。

一方で手元に手帳やマニュアルが無いと業務中に不安になってしまうので、何か情報を整理して持ち運ぶのに便利な方法はないかと考えられていました。

そんな中、ある研修医向けの医学書にEvernoteが紹介されているのを見て、新たな医学情報整理の方法として、研修医の同期の先生方と一緒にEvernoteを使い始めたそうです。

以来、徳毛先生はEvernoteを軸とした情報整理の方法を模索するようになり、日々試行錯誤しながらブラシュアップしておられ、最近ではEvernote以外のツールも活用されています。

そんな効率的な情報整理の様子を間近で見られた同僚や知り合いに、自分のEvernote情報整理のノウハウを伝える機会が増えてきたそうです。

今回はそんなまさに情報整理大臣ともいえる、徳毛先生より医療従事者の情報整理にとって最適なツールの一つであるEvernoteや、その他便利なアプリについて徹底比較していただきながら解説いただきたいと思います。

2.情報過多社会を生きる医療従事者

現代はまさに、情報過多社会です。

インターネットが完全に社会に定着し、SNSなどが発展してオンライン上で多様なコミュニケーションが取られる様になった昨今、私達の周りには様々な情報が飛び交っています。

新しい情報をすべて覚えておくことはできませんし、そもそもそんなことをするのは無駄でしょう。

これからは記憶に頼りすぎず、基本要素や原理を体系的に理解した上で、

必要な情報を適切に得て記録しておく能力、そしてそれらにスムーズにアクセスする能力が重要になるのではないかと思います。

これは医療従事者としての視点で考えても同様です。

医療技術の発展も相まって研究や治療開発が進み、近年医学知識・情報は凄まじいスピードで増え続けています。

無数の医学知識・情報の中から効率的に必要な情報を得て、それを上手に整理して記録し、素早くアクセスできるようにしておくことで、

診療に活用したり新しいアイディアを生み出すなどのアウトプットにつなげることができます。

記憶に頼りすぎない効率的な情報整理は、医療従事者にとっても大いに役立つ能力の一つであるといえますね。

3.Evernoteとは?Evernoteを使うメリットについて

ここからは、今回のセミナーで一番の核となるアプリ「Evernote」について説明させていただきます。

「Evernote」とは、

自分の本棚付きの書斎をまるごと詰め込んで端末で持ち歩くことができる

いわば、ドラえもんのヒミツ道具のようなアプリなのです。

このアプリを使いこなすことで、大量の紙資料をファイリングしたり、ノートやメモをポケットやかばんに入れて持ち歩く必要はなくなりました。

いかに具体的なEvernoteを利用するメリットについてまとめていきます。

①大量の情報を一括管理できる

Evernoteを使うことによってノート内に、各種文献、参考資料、メモ、メール、To Doリスト・・・その他何でも、あらゆる情報を保存し、管理できます。

しかも手動で記載した文字情報のみならず、手書き、写真、PDF、Word/Excel/PowerPoint、音声、Webページなど、様々な形式の保存方法に対応しています。

これが基本無料です(無料だとある程度制限はあります)。

②検索能力が高い

検索能力が高く、また保存したファイル内の情報も検索できます。

例えば“アスペルギルス症”というキーワードを検索すると、ノートに記載された情報だけでなく、PDFファイル内、Wordファイル無いなども含めて検索されます。

③様々な利用に応用しやすい

単純にメモやファイルの保管場所として使用することもできますが、

ノート同士のリンクを用いて[wiki]のような使用方法をすることが可能だったり、スケジュール管理・ToDoリスト作成なども可能です。

他の人とノートを共有して共同作業をすることもでき、自分の工夫次第で様々なスタイルの使用方法が可能です。

④どこからでも情報にアクセスできる

PCだけでなく、スマートフォンやタブレットでも十分に使用できます。

また自分の端末がなくても、ウェブブラウザ上で作業することも可能です。

4.Evernote整理のコツ①「ノートにメタ情報を残す」

ノートを保存するときは、検索に役立つ付帯情報を意識的に加えておくことが大切です。

そうすることで後に検索するときに引っかかりやすくなるのでとても便利になります。

Evernoteを情報の保存スペースとして使用する場合、後に検索してその情報にアクセスするとき大切なことは、素早く簡単にアクセスできることです。ノートの数が増えてきても、

あらかじめ付帯情報を加えておけば検索した際に関連したノートが引っかかりやすくなるため、検索した際に思いもよらなかった発見やノート間の繋がりに気づけることがあります。

【付帯しておくと便利なメタ情報】

(1)情報の出所

(URLはwebクリッパーを使用すれば自動で保存されます。本・文献の情報は、あとから引用するときに重要なので、保存資料に明記されていない場合は、自分で記載することをおすすめします。)

(2)日時・場所

(自動で登録もされますが検索に手間かかるので、会議やセミナーのメモなど、日時・場所が重要になる場合はノートに記載しておくと検索で引っかけやすいです。)

英語資料の場合 → 英語タイトル+日本語タイトル(日本語で検索しても引っかかるようになります。)

(3)重要点の要約

(要約内のキーワードも引っかかることで、検索時に引っかかりやすくなります。)

参考:実例👇

論文のポイントを1行メモしたり、サマリーを貼っておくと、あとからパッとみて要点が分かるし、日本語検索に引っかかりやすくなる。入手したWebサイトも記載しておくことで情報の出所にすぐアクセスできる。

5.Evernote整理のコツ②「ノートブックを使い分ける」

Evernote内には自分でノートブックを作成することが出来ます。これにより保存したノートを目的別に分類することができるようになります。

ノートブックを作成するときは以下のような分類を意識してノートを作成し使い分けすると良いでしょう。

(1)大まかな分類で分ける

例:勉強したことのまとめ、研究関連資料ノートブック、アイデア保存用・・・

(2)状態で分ける

例:これから処理すべきことノートブック、処理中のことノートブック、処理後保存用ノートブック・・・

(3)特別な目的で分ける

例:今だけ保存して後で捨てるノートブック、共有する用のノートブック・・・

6.Evernote整理のコツ③「ノートブックのタイトルに絵文字を使う」

ノートブックのタイトルを付けるときは、タイトルの先頭に絵文字を置くことをおすすめします。

上の実例のように、ノートブックと関連するような絵文字をつけることで、視認性が高くなります。

使い慣れてくるとタイトルを読まなくても何のノートブックなのかを認識しできるようになるのでアクセスが早くなります。

7.Evernote整理のコツ④「タグを活用する」

Evernoteはノートにタグを付けることが出来ます。タグを付けなくても十分活用できると思いますが、タグを付けることで、ノートブックをまたいだ分類をすることが可能です。

[タグ]を活用することで、今まで見えていなかったノート間の関連性が分かり、新しい発見につながることがあります。

【タグの付け方】

自分の主観、第一印象でタグ付けする。

ノートブックでの分類より下位のサブジャンルでタグ付けする

見失いたくないもとしてタグ付けする。

このキーワードで探したときに見つかって欲しい!と思ったらにタグ付けする。

タグ付けするときは、先頭に英語や記号を用いて、タグのジャンル分けを行っておくと良いです。

例えば、循環器内科に関連した下記のようなタグを付けるとして、

「心筋梗塞」

「たこつぼ型心筋症」

「抗凝固薬」

とタグ付せず、先頭にcardiologyのcardioをつけて、

「cardio: 心筋梗塞」

「cardio: たこつぼ型心筋症」

「cardio: 抗凝固薬」

とタグ付けすると良いです。

そうすると、タグの一覧は頭文字純になるので、同じジャンルのタグとしてまとまって表示されますし、検索のときも用意に検索できます。

タグの種類が増えてくるとこのほうが使いやすくなります。

例

下図のように「!」と入れるだけで、先頭に!がついたタグのみ抽出されます。

8.Evernote整理のコツ⑤「IN-BOXノートブックを作る」

ノートを保存するとき、まず最初にIN-BOXノートブックに保存しておくことをお勧めします。

IN-BOXとは“書類受け”や“受信箱”のこと。

ノート保存時に毎回ノートブックを指定して保存しても問題はありませんが、IN-BOXノートブックを作っておき、原則すべてのノートは一旦ここに突っ込んでおくほうが良いと思います。

そしてある程度IN−BOXノートブックないのノートが溜まってきたら、その時点でに内容を確認し、各ノートにタグを付けたり追加情報を加えて、それぞれ適切なノートブックに振り分け作業を行います。

この方法を取るようになってから一段とEvernoteが有効に使えるようになったと実感しています。

理由は以下の通り。

理由①:保存時に何も考えなくて良い

何かノートを保存するとき、保存先のノートブックをどうするか、タグはどうつけるかなど、後々に情報を引っ張り出しやすくするための整理が必要です。

しかし、それを毎回保存ごとにやるのはちょっとした手間だし、作業のテンポが崩れてしまう可能性があります。

IN-BOXノートブックに入れることで、保存時に「この情報は保存しておこう!」ということ以外は特に考えることもなく保存できます。

理由②:ノートの中身をダブルチェックできる

IN-BOXに入れておき、時間をあけてから整理することにより、保存時&整理時の2回ノートの中身を確認することになります。

保存時には必要だと思った情報も、2回目確認すると不要だったり、過去に同様のノートを保存済みだったりすることがあります。

その場合はノートを削除したり、過去のノートと統合するなどの作業を行う機会になります。

理由③:より体系的な整理が可能になる

少し時間をおくと同じ情報もより客観的に見れたり、理解が進んだりすることはよくあります。

そのうえでタグ付けしたり、メタ情報を加えて、ノートブックに振り分けていったり、それらを踏まえて新しい整理方法・整理ルールを考えついたりすることがあるので、より体系的に整理できる可能性があります。

9.情報収集で注意すべきこと

ここまで、情報収集をする際に役立つEvernoteについての話をさせていただきました。

このように情報収集は医療従事者にとって大切である一方で、注意しなければならないこともいくつかあります。

まず大切なこととしては、なぜその情報が発信されたのかを考えることです!

これはどのような分野においても言えることですが、必ず情報を発信する動機・目的があり、情報発信者に何らかのメリットがあると考えることが大切です。例えば、

みんなに褒められたい、認められたいという願望を満たせる…

自分のストレスの原因を減らすことができる…

その情報によって自分が経済的な利益を得られる可能性がある…

といった、情報の裏には常に何かの思惑があるということを念頭に情報を扱いましょう。

もう一つ大切なのこととしては、情報は発信者により変化することを意識することです!

自分が手に入れた情報が、果たして事実に関する客観的情報なのか、それとも発信者の主観的情報なのかを区別することが肝要です。

例えば以下のように、客観的な情報ですら、人を介して発信されると違った伝わり方をするし、ときにバイアスが差し込まれることがあります。

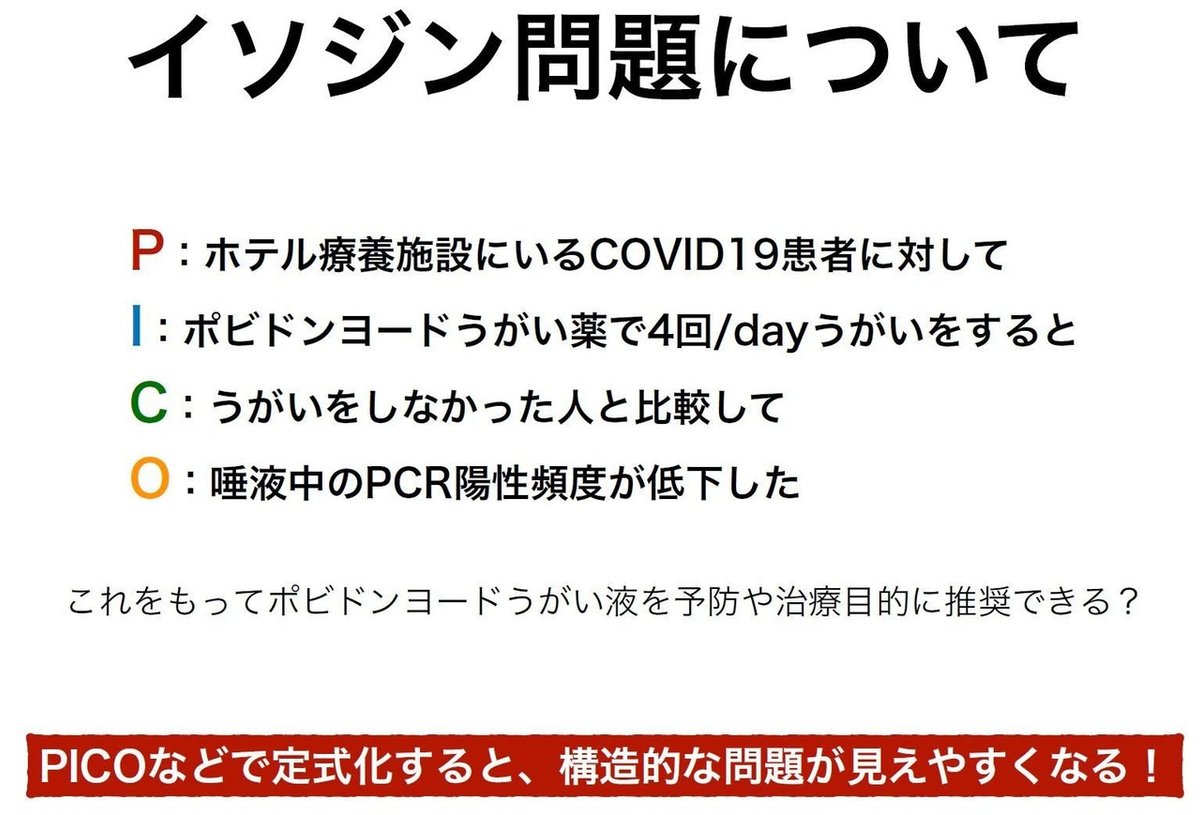

10.情報解釈の一例「イソジン問題について」

ここで、情報の解釈とEBM(Evidence Based Medichine)の実践について併せて考えてみたいと思います。まずEBM実践の流れは、

【EBM実践の流れ】

①疑問の定式化・言語化

②検索

③批判的吟味

④自分が想定している状況に適用できるか検討

のようにまとめることが出来ます。一方で、情報の解釈についてまとめると、

【情報の解釈】

①情報の定式化・言語化

②批判的吟味

③自分が想定している状況に適用できるか検討

普段我々がEBMに基づいた医療行為の実践が生きることがわかります。

ここで、今回は最後に一例最近話題となった問題を取り上げてみたいと思います。

皆様の記憶に新しい、イソジン問題ですね。。

このイソジンを用いた研究についても、EBMを実践する上で有効なPICOを用いて解釈していきたいと思います。

疑問を定式化する際に有用なPICOの復習は上記の通り。

これを今回はイソジン問題に当てはめてみようと思います。

いかがでしょうか?こちらをご覧いただくだけで、そもそも研究対象がCOVID19陽性患者さんであり、

イソジンがCOVID19感染予防に有用かどうかこの研究では議論することはできない

と判断することが出来ますね。

このように、現代は情報が獲得しやすい反面、様々な意図を持った発信者やバイアスによって誤った解釈をしてしまうことも多いといえます。

情報を常に批判的に吟味する心構えで、この情報過多社会を生き抜くことができる医療従事者になりましょう。

10.まとめ・次回予告

いかがでしたでしょうか!今回は『臨床で使える情報整理術』をテーマとしたオンラインセミナーについての活動報告をさせていただきました。

記事に書いた内容以外にも、実際にRSSや各種ノートアプリを使用した実践レクチャーも盛りだくさん!

受講していただいた皆様に、アンケートにて今回のれくちゃーは非常に満足であると多くご回答いただけているので本当に嬉しいです。

今回のセミナーのダイジェスト動画をご覧になりたい方はコチラをクリック👇

今後もHBDではこういった医療従事者の興味を引くようなテーマでの勉強会を開催してまいりますので、興味がある方は是非参加してみてください◎

次回9月のオンラインセミナーは臨床で使える情報整理術をお届けします!

「なんとなく」の輸液から脱却するための、道標となるのは循環生理。

新たなエビデンスが次々と乱立していく昨今、それらに振り回されない、循環管理における7つの基本原則を伝授!

あなたの明日のアクションが変わります!

以下詳細です👇

講師:川上 大裕 先生

神戸市立医療センター中央市民病院 集中治療部

集中治療の若きリーダー!

著書:明日のアクションが変わるICU輸液力の法則 中外医学社(2019) など

日時:2020/9/26(土)14:00-16:00

場所:Zoom(PC、タブレットから参加)

会費:560円(支払いはPayPalを利用します.誠に申し訳ございませんが,返金はできません.支払い後に参加キャンセルとなった場合は,当日の資料や動画を共有させていただきます.)

対象:医師、看護師、薬剤師、学生など全職種

お申し込みは、以下のURLからGoogleフォームに記入してください。

今後もワクワクするようなセミナーやnote記事作成に励んで参りますので、この記事を読んで面白いなと感じてくださったかたはスキやフォローなどしていただけたら嬉しいです!皆様のリアクションが励みとなります。