YS横浜戦レビュー~苦戦でしか得られない収穫~

『内容が良かったor悪かった』

目に見えて出る"結果"と違って個々で意見が分かれそうなこのワード。

単純にそれぞれの感覚的な部分にも左右されるが、そのもっと手前の部分、この『内容』という言葉で「試合内容で相手を圧倒できたか」に重きを置くか、はたまた「自分たちにとって有意義だった(良いチャレンジができた)か」に重きを置くか、定義的な部分でも分かれそうだと感じさせられた。

また、シーズンがどれくらい進んでいるか、自分たちはどの位置にいるかによっても、この観点は少しずつ変わっていくものでもありそう。同じ試合でも第2節とラスト2節では感じ方が全然違うし、前節負けていれば「そんな悠長にチャレンジしている場合ではない」という風潮も強くなるのは当然の話。

なんてまた脇道に逸れてしまったが、2連勝というノルマを達成して調子の良い時こそ、立ち返ってそんなことを考えてみるのもありかもしれない。

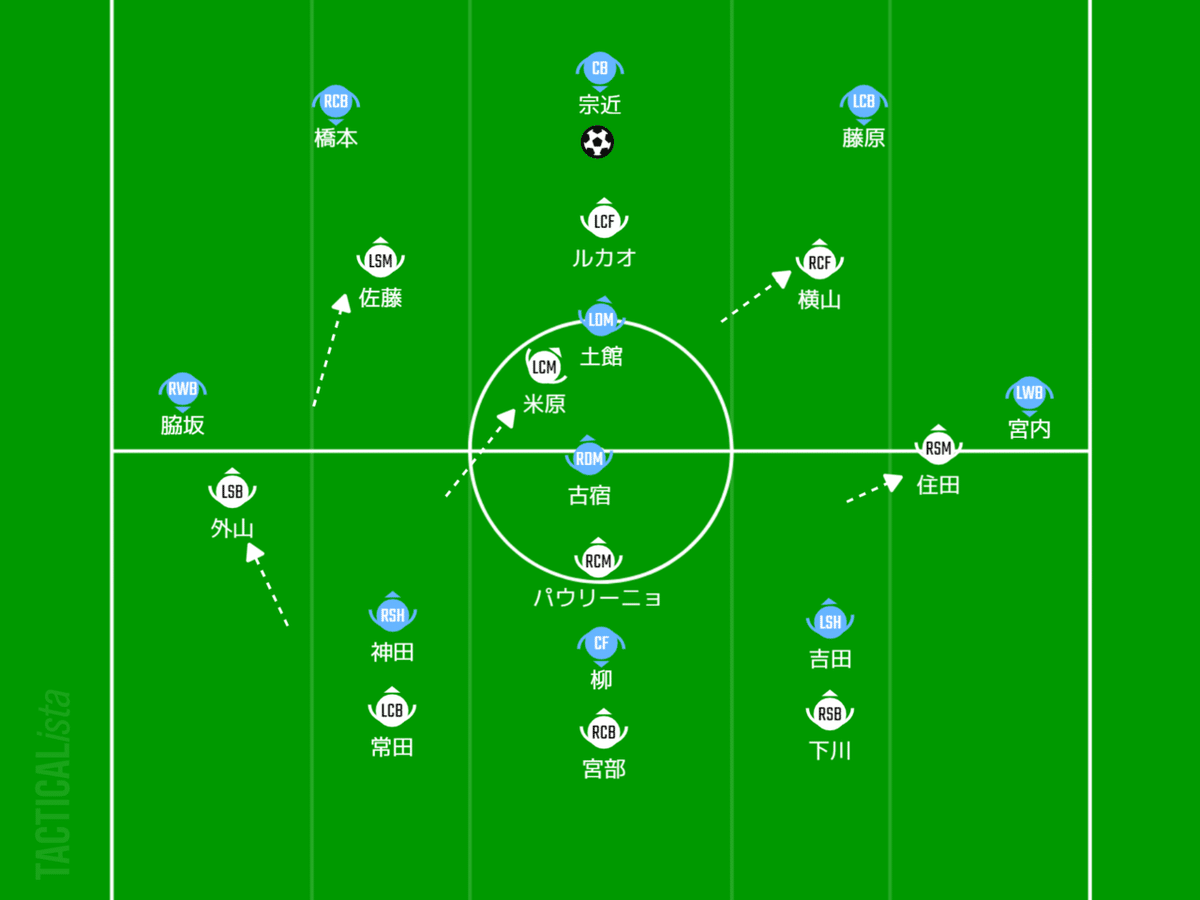

<両者のフォーメーション>

・松本山雅

GK・CB・ボランチ・CFとセンターラインの変更はなし。また左SHには佐藤和がそのまま起用された。

変更点では右SHに山本龍に代わって大卒ルーキー・住田がプロ初出場。本職ではない攻撃的なサイドでの起用となった。SBも前に代わって前節決勝点の外山が先発。そして右に下川、左に外山が入った。まだベンチには安田理がベンチ入りした。

・YSCC横浜

こちらはドローで終わった岐阜戦からスタメンの変更はなし。

ちなみにスタメンは昨年8位のレギュラーメンバーがそのまま中心に。新加入は左右CBの藤原・橋本、ボランチの古宿、ルーキーの右WB脇坂の4人となった。ちなみにこの日厄介だった右サイドで並んだ橋本・脇坂は新潟医療福祉大の同級生。

<記録>

◆ゴール数

2:外山

1:横山、小松

◆アシスト数

1:常田、菊井、ルカオ、佐藤

◆累積

1:佐藤、米原

<戦評>

■仕掛けられた罠

・前節と違う顔を見せたYS横浜

「想定していたのとは違う形できた」というのが試合始まってすぐの率直な感想だった。これは名波監督もコメントで述べていることで、岐阜戦を見た人は総じて同じ感想を持っていたのではないだろうか。

そもそもサッカーは前節と全く同じような戦い方で来る方が稀で、そこも含めて"準備"をしていくことが重要なわけだが、前節と全く同じメンバーでほぼ真逆の策をぶつけられることはそうない。

例えば前節は前半15分までの保持率は<横浜35%:岐阜65%>に対して、この試合では<横浜:54%、松本:46%>。前節は442の岐阜に対して、序盤からGKやCBがプレスでハメられていなくても前線にアバウトめなロングボールを送り、できるだけ陣形が整った状態から守備を始めるような狙いがあったのに対して、この試合では入りの段階から地上戦を徹底し、山雅のギャップを突こうという戦い方を行ってきた。

岐阜戦をフリにしてわざとやってきたんじゃないかと思うほどに強かなモデルチェンジ、ただでさえデータの多くない相手に面を食らってしまうまでは無理もない。

・2トップが定まらないとCBが晒されがち

そんな相手の攻撃の多くは自陣から丁寧に繋いでこちらのズレを伺いながらの前進になったが、最初の数分で相手にいい形で勝負を仕掛けられたこともあり、守備の擦り合わせができていない状態で後ろを薄くするのは危険なのは明らかだった。

こんなかんじで合わせられたら良かったがあまりにプランから逸脱しすぎるのもかえってチームがバラバラになるリスクはあった⇩

現実的には442ラインを保ちながら出されたサイドでプレッシャーをかけるのは妥当な判断だったが、数的不利になる分、前線の追い込み・限定は当初の想定より重要になっていたと思われる⇩

まずはアンカーを消すのがセオリーだが、2トップの受け渡しのスイッチがイマイチだったため、左右のCBにはほぼ最短距離でボールを運ばれてしまい、特に右の脇坂、神田、古宿という"ボールを受ける・運ぶ"のを得意とするメンバーに狭いエリアを突破されてしまう⇩

またそれを警戒してWBが早めに出ていくとCBから一発でシャドーのパスも増えてくる⇩

CB2人はなかなか難しい状況だった。放置するとシャドーに前を向かれ、思い切って潰しに行こうとすると自分の裏をCFが使いやすくなるという選択を常に迫られることに。その後のズルズルと下がってしまう対応はよろしくなかったが、チームとしてはCBと相手のドリブラーを何度も対面させてしまうというのをまずは避けたかったように感じる。

また、常田が出て行ってその穴を必ずパウリーニョが埋めるという選択もできたわけだが、この2戦はパウリーニョはできるだけバイタルに残したそう見えたのであまりそういう動かし方はしたくなかったのかもしれない。

ということで、前線の追い込みやボランチの予測でもう少しこの右の前身は阻害しなければならなかったように思う。米原がスライディングの目測を誤って相手にボールを運ばれるようなことが何度かあったが、この局面では特に危険だった。

実際、名波監督もCBよりもFWの限定や米原の判断ミスを気にしていたようなのでチームとしても良しとしていない形だったのだろう。米原自身はあまり得意としてこなかったプレーではあるが、攻撃では持ち味を出せる場面も多く、ここがレギュラー争いの正念場なので何とか踏ん張りたい。

・こんな形ができたらいいよね

さらにこの局地戦だけではなく、ゲーム全体を見ても相手の最終ラインに後ろからアバウトなボールを蹴らせる、最低でも前線で限定してCBからのボールを限定するのが理想的だったのは間違いない。実際、後半序盤のように前線から圧力をかけることができれば後ろの繋ぎでのミスも多く、空中戦はこちらに分があった。

ここ2戦、米原パウリーニョのボランチ時は横関係、もしくは米原が後ろにカバーに入ることが多かったが、ボランチを1人押し出してアンカーに牽制をかけ、左右CBにはFWがしっかりプレッシャーをかけても良かったかもしれない(まあ、このスタメンの場合は前線3枚がちゃんと連動しないといけない、かつSHの機動力もいるので結局うまくハメる面子ではなかったのかなあとも……)

とはいえ、結果的に前半0で抑えられたのは相手のクオリティの問題だけではなく、常田やパウリーニョが中心になって監督・スタッフと意思疎通を図り、調整を繰り返したことは大きかっただろう。「前半はそんなにセーブをする場面もなかった」と公式コメントでビクトルも話す通り、カテゴリーの違いは差し引いても難しい展開になった時の乗り越え方は良くなってきた気がする。

・誤算で生まれた攻撃の意図のズレ

一方、山雅の保持は前節同様にSHが中に入っての352。

前節との違いはSHは両方とも中に侵入するのがベースで、SBは基本大外のサイドレーンを駆け上がる形。これはある程度はハマっていたように思う。

前節は「2枚のFWに対して、左右でボランチ(主に米原)が数的優位を作って配給する」ことが多かったが、この試合では「3枚のFWと最終ラインが数的同意だったので中央にボランチ(主にパウリーニョ)もしくは常田が入り、1つ飛ばしでボールを回す」シーンが多かった。

特に左の佐藤はポジショニングと顔を出すタイミングが絶妙で、この試合の影のMVPだったと思う。

しかし、当初のプランとの違いも見られた。前節自陣でブロックを組んでいた岐阜戦の横浜とは違い、全体のライン設定が大幅に前めに寄っていたので相手を押し下げられるかでこちらの中盤が使えるスペースが決まってきていた。

最終ラインが深さを作る意識は去年よりできていたがFWが引っ張られて下がってきていたシーンもちらほら。(必ずしもそうする必要はないが)ルカオ・横山で組ませる場合は裏のスペースをシンプルに狙っていくことで優位性を作れたり、2列目やFWのもう一角の使えるスペースは増える→相手の前線のプレスを下げることもできるので、前からきている相手に対してはさらにその狙いを出していければもう少し楽な展開になっただろう。

■結果に結びつきつつある縦意識

・個の優位性×ショートカウンターの有効性

こうして同点のまま後半へ。選手交代こそなかったものの、早い時間にアクションを起こし、先手を取った。まず攻撃のきっかけはプレスから。

最初にCBにプレスをかけにいった横山に加えて、住田もここに参加。

リスクを負った思い切ったプレーだったが、後ろもこれに連動して押し上げていたことで難なく回収に成功。ルカオ→横山と個のキープも使いながら、余裕のあった後方のパウロがルカオに展開。

そこでルカオとCB中央の宗近の勝負に持ち込めたことでミスマッチ気味になり、ドリブルでの縦突破を制す。さらに中央がいなくなった左右CBの間を佐藤が突き、本来は右CBがケアできていたはずのポジションで外山が空いた格好になった。

ショートカウンターのメリットとして、陣形が整っていないうちに攻め込めるのでマークのズレができやすいということがあるが、尖った個性を持った選手たちがいることでそれがより際立ったようなシーンだった。

横浜としては最初のクリアをセーフティにしとけば……という結果論と個でもう少し粘れれば……という点は悔やまれると思うが組織としてはこの攻撃の止め方は難しかったように感じる。

・結果に結びついた交代策

先制してひと段落突きたかった山雅だが、ギアを上げる横浜を相手にビクトルの連続セーブでギリギリ凌ぐような展開が続く。いつやられても不思議ではないような時間が続いたが、62分には稲福・菊井の2枚替え。54分の小松に続いて、生え抜きの若い2人を"流れを変えるカード"として出せるというのはこれまでの山雅ではなかなか考えられなかった。

そして、交代選手が中心となって追加点を奪う。こちらも奪ってからの縦に早い攻撃から。相手の左CBが前線までオーバーラップしてくるなどリスクをかけてボールを運んでいたが、田場から宮部がボールを奪ったところからカウンター発動。

攻撃のギアを上げたのは途中投入の菊井。この日は相手の交代策もあり、低い位置を取らされるシーンが多かったが自陣でも"次のプレーが読みにくいボールの持ち方"は健在だった。

小松にボールを入れると逆の佐藤にスムーズに展開。讃岐戦の1失点目とは逆で今度は山雅がシステムのズレを突いたカウンターを仕掛け、ボールを運ぶと再び逆サイドを走る小松にラストパス。縦への早さがありながら右→中→左→中と相手を揺さぶることで小松がフリーでゴールを決めることができた。

流れの中の得点ということに加えて、多くの選手がこの2ゴールまでの流れに絡めたというのも価値は高い。

■2ー0は危険なスコア?

・割り切りの3バックで逃げ切りを図る

しかし、横浜も食い下がる。72分には3枚替えで右CB、WBの2枚とCFを交代。ギアを上げてくる。

それが実って79分にはCKから1点を返す。監督・選手コメントにも多く出ているので今更掘り返すこともないが、ここまで好プレーを続けていたビクトルのミスが2つ続いてしまった。

試合を通してこれだけコーナーキックを取られたことも含めて、チームとしてはどこかで流れを切らなければやられるということを改めて思い知らされた。

そして、失点直後の80分には橋内・榎本を投入して3412気味の布陣を変更。フレッシュな3人で前線から追い回し、残りはゴール前を固めて逃げ切りに振り切ることに。

前節は同点のシチュエーションで外山を投入し、下川を最終ラインに下げる「攻撃的3バック」に変更したが、今節は橋内を投入して明らかに違う意図の「逃げ切りの3バック」への切り替えとなった。

・3バックの誤算と試合を絞めた微調整

しかし、ここで"相手が思いのほか後ろから繋いでくる"という誤算が。

「右CBがサイドで起点となって攻めていこうとする相手」と「3412の泣き所」が嚙み合ってしまった形になった。

そのため、「①最終ラインを5枚にして枚数を合わせる」「②なかなか捕まえ切れてなかったアンカーを見る」「③右で押し込まれて高い位置を取れてなかった菊井を高い位置に置く」「④ベンチメンバーの適正(シャドーが菊井のみ)」などの意図があっての3412だと思うがかえって混乱してしまう結果に。

だが、短い時間でコミュニケーションを取り、そこに修正を加える。パウリーニョと名波監督でのやり取りで、前線の形を1トップ2シャドーに変更。

これにより前3枚が後ろ向きで追う必要はなくなった。

1対1でこそ途中出場の河辺らに危ういシーンを作られることはあったが、組織として後手を踏むシーンは最小限に抑えることに成功。ちょっとしたことだが事故のリスクを避けるためにも良い判断だったと思う。この変更を行ってからは流れからの危ないシーンは作られなかった。

■極上のレッスンと勝ち点6を得る

こうして2-1で試合終了。前節は逆転での1点差勝利、今節は逃げ切っての1点差勝利と苦しみながらも異なるシチュエーションで成功体験を得られたのは今後に向けてもプラスに考えられる。

さて、最初の「内容が良い」とはの話に戻るが……。

試合内容では間違いなく圧倒はできていないので「相手を圧倒できたか」の観点で見ると多くが首を傾げるような内容だったはず。

ただし、山雅サポ誰しもが何かしらの収穫をあげるのは容易い試合だと思うので「自分たちにとって有意義だった(良いチャレンジができた)か」の観点で見ると一定の手応えを感じられる試合だった。

特に第2節のうちに、想定と違う戦い方をしてきた相手に、ゲームを支配されながらも、流れの中の2得点で、勝ち切ることができたという経験はヒヤヒヤはしたが結果として良いレッスンになったはず。この経験の先にもう一方の意味での「内容」が繋がってると信じて今後の試合にも期待したい。

そして、無事連勝でホーム・アルウィンに帰ることができた。

34分の2とは言えど、連勝のチームが福島と山雅の2チームのみというところからも試合に勝ち切ることやJ3リーグの難しさが表れている。ただここに満足することなく、どん欲に3連勝を狙うことには変わりはない。ここまで負けなしの鹿児島はこれまで以上にタレントの揃った強力な相手になるが、ホームの後押しを追い風にしてぜひとも勝ち点3をつかみ取りたい。

END