マスカットといえば…?「マスカットオブアレキサンドリア」

マスカットといえば私の子供の頃(10年くらい前)はロザリオとネオマス、そしてこの「アレキサンドリア」くらいしか見なかった気がする。そしてその辺から「シャインマスカット」や「瀬戸ジャイアンツ」が登場し「ブドウ戦国時代」が到来し、ブドウの種類が少なくなった様に感じる。ネオマスカットは本当に見なくなってしまった

今はあるフルーツ店にて働いているのだが、皮ごと食べれて種無しであることがブドウに求められているとつくづく感じる。種無しで皮を剥くタイプの巨峰やピオーネ、デラウェアは何とか及第点を貰えていると言ったところであろう。種ありのぶどうは論外であるのだが、一つだけ例外がある、それがこの「マスカットオブアレキサンドリア」だ。※これから長いので「アレキ」と呼ぶ

(振っても粒が全く落ちない シャインの脱粒しにくい性質はここからきているのかも)

恥ずかしながら「アレキ」の味が思い出せず

見かけたら買おうと思っても、最近は「シャイン」ばかりで普通のスーパーなどでは見かけず、辛うじて大手デパートの冷蔵ケースに並んでいる程度で、とても手の届く値段ではない。何とかネットで安く購入出来たのだが、見た目からして高貴なブドウであった。現代まで居座っている理由が何となく分かる気がした。

(自宅に生えているブドウのツルを添えただけで写真になる 果物は自然と人の手が生み出した芸術作品だと思っている)

味の感想の前に軽くアレキの説明をしたい、アレキは紀元前からある品種とされており(詳細は不明)、下手をしたら日本で栽培されている果物の品種では最も古いものかもしれない。

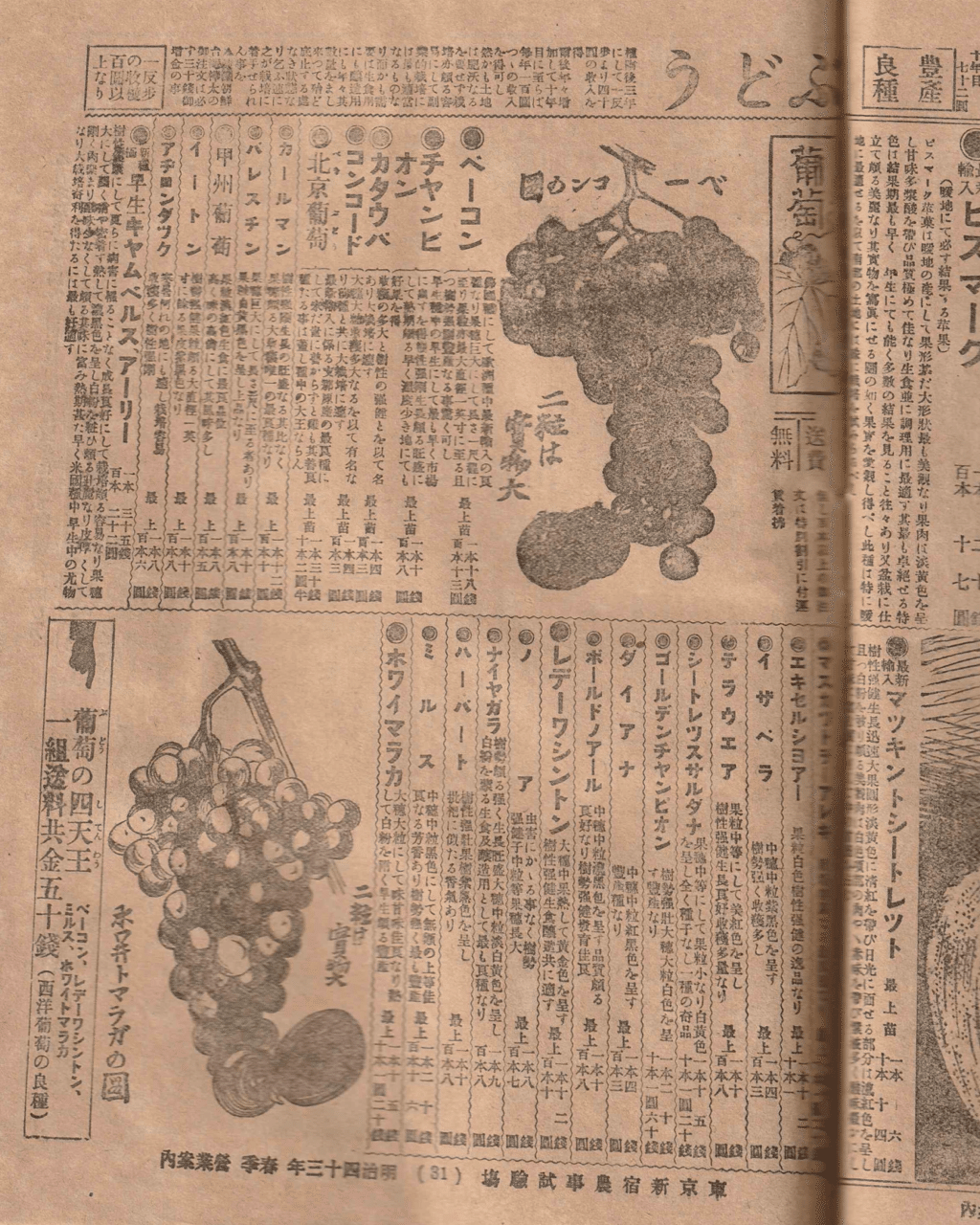

(手持ちの明治43年の種苗カタログ 右下に見にくいがアレキの文字 キャンベルやデラ、ナイアガラなど今でも見る品種が多いが、知らない品種が殆ど)

日本には明治の初めに入ってきて、ヨーロッパ系ブドウの栽培とワインの研究目的に作られた国営の播州葡萄園で栽培されたのが始まりである。その後、播州葡萄園は病害虫や台風の被害で廃園に近い状態になってしまうが、同じ岡山県で受け継がれ山内善男と大森熊太郎が播州葡萄園で培った技術をもとに栽培を始めた。気候がマスカットの生育にあっていた為、現在でも有数のマスカットの産地となっている。

(デパートでは1房6000~7000円はくだらない)

当時のブドウといえば昔からある甲州、アメリカ系ぶどうのキャンベル・アーリ(キャンベルス)、デラウェア、ベーコンという品種くらいでどれも実の大きさが小さかった(ワイン用のブドウを想像して欲しい)。大玉のブドウはあることにはあるがこの「アレキ」と「グローコールマン」という品種くらいしか無く、当時からメロンと並んで三越や伊勢丹、白木屋などのデパートで買う高級フルーツの扱いを受けていたようである。

(キャンベルス いかにも昔のぶどうの味)

(グローコールマン 極晩性のぶどう 11~1月頃に出回る ロシア語で輝く石炭の意味)

その後も戦後から現代まで「巨峰」や「ピオーネ」といった品種が登場する中でも高級品種の地位を守り続け、シャイン一強時代でも何とかその地位を守り抜いているが、あと20~30年くらいして世代が変われば消えてしまう可能性がある。

(巨峰は昭和40年代から普及した品種 戦中の生まれだが最初は脱粒しやすい性質が嫌われた)

味はとても上品で柔らかめのゼリーのようなツルっとした食感で、香りも何か爽やかな花の香りを想像させるような「マスカット香」ある。ただ、最近のぶどうになれてしまった私には噛むとエグ味のある皮と2~3つほど入っている皮がどうしても気になってしまう。やはりこれが致命的であろう。「アレキ」はジベレリン処理をしても種無しにならないのでこればかりはどうしようも無い。

(よく熟れたシャイン 最近は供給過多で9月頃に値段が下がる時がある)

ぶっちゃけ「シャイン」が良い意味、悪い意味両方の意味で出来すぎてしまっている、「甘い」「種無し」「皮ごと食べれる」「脱粒しない」など欠点のない本当によくできた品種である。強いて言うなら完璧であることが欠点であるかもしれない。ブドウという括りではなく「シャインマスカット」という別の果物して扱っても良いと思うくらいである。海外でもあっという間に流失して、輸出されるくらいまであるから世界規模の果物界に大きな影響を与えたのは間違いない。

「シャイン」が市場に出回る前に初なりのものを観光農園で食べたが、「これはブドウの常識が変わる」と物凄い衝撃が走った思い出がある。個人的に味はアレキの方が好きであるが、ただ単に馴染みのある熟年層の支持があるからこそ残っているのかもしれない。

若い人はあまり果物を食べなくなっている中でもシャインは良く買う。物凄い勢いでシャインの生産面積が増えているのを見ると、農家さんも見切りをつけて品種を切り替えいるのだろう。社会ダーウィニズム的考えで需要の少ないモノは淘汰され、人気のあるものが生き残る時代なので致し方がないことである。現に品種切り替えとしてそれが何度も起こっている。

無くなって欲しくないと思うなら買い続けることが唯一の道だと思うが、私はいづれ自ら栽培して、何らかの形で復活させて再び市場流通させたいと考えている。いずれアレキも無核化を成功させてみたい。