SQSのメッセージ保持期間とDLQ | #AWSメモ

背景

DLQありのSQSにおいて、メッセージ保持期間とDLQの関係性を勘違いしていたので、備忘録として残します

結論

メッセージ保持期間(MessageRetentionPeriod)を超えたメッセージは、DLQに移動されずに削除される

DLQへは、再処理ポリシー(RedrivePolicy)のmaxReceiveCountを超えた場合に移動する

詳細

メッセージ保持期間:MessageRetentionPeriod

キューがメッセージを保持する時間

メッセージのタイムスタンプをもとに、設定した経過時間を超えたメッセージが削除される

DLQにも設定がある

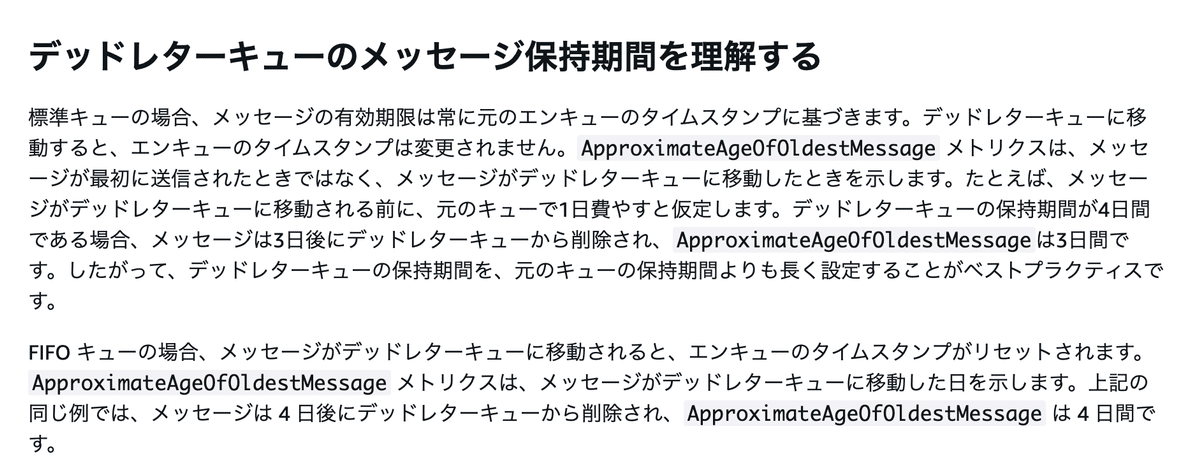

DLQに移動した場合のメッセージタイムスタンプは標準キューとFIFOキューで異なるため要注意

標準キュー:DLQ移動後もDLQ移動前のメッセージタイムスタンプとなる

FIFOキュー:DLQ移動後はDLQ移動時点のメッセージタイムスタンプとなる

maxReceiveCount

コンシューマー(メッセージを処理する側:Lambda関数など)がメッセージを受信できる回数

maxReceiveCountが1だと、リトライ処理などによる2回目のメッセージ受信はできないまま、DLQに移動する

つまり、リトライは実質的に発生しなくなる

こちらのRe:Postでは5回以上が推奨されている

しかし、アプリの要求仕様や作りによって変わる部分である

Lambdaをコンシューマーとしている場合、稀にAWS側の不具合でメッセージ受信に失敗してリトライが発生する場合があるため、考慮が必要