『資本主義の家の管理人』~市場化した社会を癒す希望のマネジメント 第三章 フィクションとしての会社

第三章 フィクションとしての会社 ~目に見えない大切なもの

<本章の内容>

この章では、会社という存在をフィクションとして捉え、法律や会計だけでは見えない価値を考察しています。会社の見えない価値を見極めるための視点や方法を具体的に提示しています。

「一番大切なことは目に見えないんだ」

私たちは普段何気なく「会社」という言葉を使っていますが、いざ「会社とは何か」と問われると、明確に説明するのはなかなか容易ではありません。

例えば、会社はどこにあるのでしょうか。本社や工場の建物が会社そのものではありません。本社の住所は登記されていますが、その場所に行けば会社があるというわけではありません。会社は目に見えず、手で触ることもできません。会社は人間が創り出した概念、つまりフィクションなのです。

しかし、フィクションであっても、会社は現実に私たちの日常の中に存在し、社会において極めて重要な役割を果たしています。

この章では、フィクションである会社を人間がどのように概念化し、把握しているかを考えます。会社を可視化する機能を果たしているのが、会社法と財務報告のルールです。法律と会計基準が会社をどのように可視化しているかを見た上で、その視野に収まり切らない会社の全体像をイメージし、目に見えない会社の価値を知ることが、この章の目的です。

Ⅰ. 会社法と財務報告書から見た会社

1.会社法の建て付け ~会社の種類

まず、会社にはどんな種類があるかを考えてみましょう。

辞書には、会社は次のように定義されています。

1)会社法に基づいて設立された法人。株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種がある。

2)同じ目的で物事を行う集団。結社。(小学館『大辞泉』より)

法人とは、自然人(人間)以外で法律によって権利・義務の主体となることが認められたものを言います。法律の世界では、唯一法人だけが人間以外で権利能力を持つ主体となっています。

法人には、社団法人、財団法人、営利法人、非営利法人など、いくつかの種類がありますが、会社は営利法人であり社団法人です。社団法人とは人が集まって作られた法人を言います。従って、法的視点から「会社とは何か」という問いに答えると、「権利義務の主体となる法人であり、人の集合体である社団法人であり、営利行為を行う営利法人である」という説明になります。

営利法人は、出資者が営利を目的としている法人であり、非営利法人は、出資者が営利を目的としていない法人です。つまり、営利か非営利かの違いは出資者の目的に関するものであり、法人自体が営利行為を行うことは非営利法人であっても問題ありません。非営利とは、稼いだ利益が出資者に帰属しないことを意味しており、非営利法人であっても、お金を稼いで従業員に高い給与を支払うこと自体は法的に問題ありません。ただし、その給与が妥当な水準かどうかは、非営利法人の設立趣旨に照らして判断が必要となります。

会社以外の代表的な営利法人には、弁護士法人や監査法人などがあります。一方、非営利法人の代表的なものは、各種NPO法人、学校法人、医療法人、宗教法人などです。

次に、会社にはどのような種類があるでしょうか。

会社の種類には、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社の4つがあります。以前は有限会社も存在していましたが、2006年の商法改正により新規設立が認められなくなりました。

株式会社以外の3つは株式を発行しないため、持分会社と呼ばれます。株式会社と持分会社の違いは、株式会社が資本と経営を原則として分離しているのに対し、持分会社では出資者が経営に当たる点にあります。

合名会社、合資会社、合同会社の違いは、出資者が会社の債務に対して負う責任の範囲です。合名会社の出資者は会社の債務について無限の責任を負います(無限責任)が、合同会社の出資者は出資金以上の責任を負いません(有限責任)。合資会社はその中間であり、無限責任の出資者と有限責任の出資者の両方が存在します。

合名会社と合資会社は、家族経営や小規模事業、専門職の連携で行うプロジェクトなどに適した会社形態です。一方、株式会社の株主はすべて出資金限りの有限責任です。株式会社は資本と経営の分離を徹底することで、大規模な資本の調達が可能となります。

日本の会社の構成割合としては、6割強が株式会社であり、3割弱が合同会社、残りの約1割が合資会社または合名会社です。

2.会社法の建付け ~会社の統治構造

次に会社の「機関」について見てみます。機関は、会社の統治構造を構成する単位です。

株式会社は、原則として不特定多数の人から資金を調達することを想定しているため、その運営の仕組みが会社法によって細かく規定されています。

まず、すべての株式会社は、株主総会と取締役(一定規模以上の場合は取締役会)を設置しなければなりません。これらは株式会社の必須の機関です。

取締役会設置会社は、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれかの形態を選択します。監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は比較的新しい会社形態であり、2006年の商法改正によって導入されました。

会社の形態によって必要な機関は多少異なりますが、監査役(監査役会)、会計監査人、会計参与、委員会、執行役などが会社法の定める会社の機関です。これらの機関のうち、執行役を除くすべてが監督業務に携わる機関です。このことから、会社法は監督業務について細かく規定する一方で、執行業務については基本的に会社の裁量を認める考えを採っていることが分かります。

普段何気なく使っている会長、社長、CEO、CFO、本部長などのタイトルはすべて執行業務に関するものです。一方、取締役は基本的に監督業務に関するタイトルです。したがって、「代表取締役社長」は、監督業務を行う取締役と執行業務を行う社長を兼務していることを意味します。そのため、取締役でない社長やCEOも当然存在します。

すべての株式会社に必須の機関である、株主総会と取締役(取締役会)について見てみましょう。

株主総会は、会社の最高意思決定機関です。毎年一回以上開催され、会社運営に関する重要事項を決議します。具体的には、経営方針や経営計画の承認、株式の発行・償却、取締役・監査役・会計監査人の選任、会社の合併・分割、決算承認、利益配当などが株主総会の決議事項です。

取締役は株主総会で選任され、経営方針や事業計画の策定、重要な意思決定、事業の執行状況の監督、内部統制とコーポレートガバナンスの整備、決算の承認、株主総会への報告などに当たります。取締役は原則として一人ひとりが会社を代表しますが、代表取締役を置く場合は代表取締役だけが会社を代表する権限を有します。

取締役は会社との間で委任契約を交わし、株主に代わって会社の経営に当たります。委任契約については民法に規定があり、民法の定めにより取締役は会社に対する善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)を負います。会社の法令違反行為を見逃したり、会社の利益に反する取引を行なったりすれば、取締役は善管注意義務違反として法的に処分されます。

以上、会社法の定める会社の統治構造のポイントは以下の通りです。

1)すべての株式会社は株主総会と取締役を置かなければならない。

2)会社の最高意思決定機関は株主総会である。

3)取締役は株主の委任を受けて会社の統治に当たる。

4)会社の業務は大きく監督業務と執行業務に分かれ、会社法は主に監督業務について細かな規定を定めている。

5)株式会社には、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の3種類がある。

3.会社法の建付け ~株主の権利

会社法の建付けの3つ目として、本書のテーマに深く関わる株主の権利について考察します。会社法では株主の権利を以下のように定めています(第105条)。

1)剰余金の配当を受ける権利

2)残余財産の分配を受ける権利

3)株主総会における議決権

会社法の定める株主の権利が明らかにしているのは、「会社の所有者は出資者である」ということです。株主は、会社の毎年の利益の一部を配当として受け取ることができ、会社を解散する場合は債務を弁済した後のすべての財産を受け取り、株主総会で議案を採決する権利(取締役の選任・解任を含む)を有しています。

専門用語では、会社の利益・財産を手にする権利を「自益権」、議決権によって会社の重要事項を決める権利を「共益権」と呼びます。会社法はこの2つの権利を株主に付与することによって、会社の所有者が株主であるという原則を明確にしているのです。

さらに、株主は「株主平等の原則」(第109条)と「株式譲渡の自由の原則」(第127条)により、同種の株式(株式には普通株や優先株などいくつかの種類があります)について平等の権利を有し、かつ所有する株式を自由に譲渡することができます。ただし、非公開会社(会社の定款で株式の譲渡に会社の承認を要すると定める会社)の場合は、株式の譲渡取得に取締役会等の正式な承認が必要となります。

このように、会社法は会社の所有者として株主に会社の利益と財産が帰属することを定め、取締役の選任・解任も含めた重要な意思決定を行う権利を付与し、その権利を自由に譲渡できることを規定しています。

4.株主主権がもたらす会社の歪み

「会社は株主のものである」という会社法の定めは、フィクションである会社が人間社会において重要な役割を果たすための一定の枠組みを提供しています。しかし、この枠組みは企業活動の入口と出口を見えにくくし、会社の全体像に歪みをもたらす主因となっています。

なぜ株主主権が会社の全体像を歪めるのでしょうか。それは、利潤の意味が会社と株主では異なるからです。

株主にとって利潤は目的です。利潤以外の目的で会社に出資する投資家もいるかもしれませんが、それは例外であり、会社法も利潤の獲得という株主の目的を保護するために構成されています。一方、会社にとって利潤は手段です。人間の集団である会社には、利潤を何かに使おうという株主とは別個の意思があり、この意思の存在によって利潤は手段となるのです。つまり、株主にとって会社は手段であり、目的は利潤である一方、会社にとって利潤は手段であり、目的は入口で掲げた「目指す社会」の実現であるということです。

なぜこのようなすれ違いが起きるのでしょうか。それは、会社法が株主を会社の所有者と定め、絶対的な権限を与える一方で、所有物である会社に法人という擬人化した性質を与えているからです。

会社は法人であり、権利義務の主体となることができます。権利義務の主体となるということは、自ら契約をしたり、物を所有したりできるということです。例えば、会社の資産は会社の所有物であり、株主の所有物ではありません。会社の資産である備品や原材料、商品や機械設備などを株主が勝手に持ち帰ったら、それは窃盗行為になります。株主は、会社を所有していますが、会社の資産の直接の所有者ではないのです。

もし会社がモノであるなら、自ら契約したり資産を所有したりすることはできません。契約や所有が可能なのは、会社がヒトであるからです。しかし、会社は株主に所有されています。この点において会社はモノです。「ヒトでもあり、モノでもある」という二重性が、会社の全体像を見えにくくしているのです。

会社をヒトと見るか、モノと見るかの違いは、マネジメントの判断を大きく左右します。会社がモノであれば、会社の利益はすべて株主のものであるということになります。会社がヒトであれば、会社の利益はそれを生み出した会社に帰属し、その使い方は会社自身が決めるということになります。

この「会社はヒトか、モノか」論は、経済学者の岩井克人氏が『会社はこれからどうなるのか』(2003年)という本で問いかけた興味深い論点です。関心のある方はぜひ同書を参照してみてください。

会社をモノと見る株主主権の考え方が、社会をどのように歪めているか考えてみましょう。

まずひとつ目として、株主には、発行株式を引き受けた株主と市場で流通する株式を買った株主の2種類がいます。前者の資金は会社に入りますが、後者の資金は会社には入りません。前者の出資は会社の必要性に応じて行われますが、後者の出資(というか流通株の取得)は会社の必要性とは関係なく株主の利益のために行われます。会社への貢献度は明らかに異なるにもかかわらず、会社法は両株主に同じ権利を付与しています。

さらに、株主は会社の最重要意思決定者としての地位を自由に譲渡することができます。株主には会社の経営にコミットする責任がありません。自益権と共益権という2つの権利を利用して利益を上げるのが「グリーンメーラー」と呼ばれる買い占め屋です。グリーンメーラーは標的にした会社の株式を買い集め、議決権を盾に経営陣に圧力をかけます。目的は、高値で株を買い取らせたり、自社株買いをさせるなどの方法で会社の資金を吸い上げることです。権利を盾に圧力をかけ、利益を吸い上げたらすぐにいなくなる。権利だけがあって、義務はないのです。

グリーンメーラーほど極端ではなくても、アクティビストと呼ばれる「物言う株主」も、同様に権利を盾に圧力をかけて利益を得ようとします。彼らは流通株を買った株主であり、会社には資金を提供していないにも拘らず、会社から資金を回収するのです。これらの株主は、会社に投資しているのではなく、貸してもいない債権の回収をしているに過ぎません。

二つ目として、ストックオプションの問題があります。

米国のCEOは、平均すると報酬の7割程度をストックオプションで受け取っているとされています。ストックオプションは株式の購入権(オプション)であり、対価を負担して株式を購入しているわけではありません。従業員の持株制度は有償で自社株を購入する制度ですが、ストックオプションは無償で株主の立場を手に入れる権利である点が大きく異なります。持株制度で株を手に入れた従業員は、株価が下がれば損失を被りますが、ストックオプションは株価が上がった時だけ利益を手にし、株価が上がらなければ権利を放棄するだけです。

そして、株主の立場がもたらす利益(資本収益)は、労働の報酬よりも大きいのです。

フランスの経済学者トマ・ピケティは、『21世紀の資本』(2013年)という大著で18世紀から現代に至る各国の膨大なデータを分析し、「r(資本収益率)>g(経済成長率)」という公式を導き出しました。これは、資本が生み出す利益は経済成長率よりも常に大きいことを意味します。つまり、ストックオプションの付与は、労働の対価より大きな利益をもたらす株主の権利を、CEOに無償で与えていることを意味します。これがCEOと一般従業員の所得格差を急激に拡大させたのです。

もちろん、ストックオプションは株価が上がらなければ利益を手にすることはできません。しかし、資本収益と労働の対価は性質が違うものです。資本収益が賃金より大きな利益をもたらすのは損失のリスクがあるからですが、労働の対価は基本的に安定性が求められます。労働の対価を株で払うことが妥当かどうかは本来もっと議論されるべきですが、もしストックオプションが労働の対価であるなら、少数の経営者だけにそれが付与される根拠は何でしょうか。

ここに、株主によるコーポレートガバナンスという会社法の仕組みが機能しなくなっている状況が浮かび上がってきます。株主と経営者の利害が一致すれば、「ともにパンを食べる仲間の社会(Companis、Societas)」であった会社は、株主のために回り続ける「ハムスターの回し車」に変容していくのです。

会社法が定める会社の形は、このように社会の歪を生み出す問題を内包しているということを私たちは意識しておく必要があります。

5.財務報告書から見える会社

会社法とともに会社を可視化するもうひとつの手段が財務報告書です。

株式会社は各事業年度に係る計算書類を作成しなければなりません(会社法第435条)。計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書という3種類の財務諸表を言い、これらの財務報告書は、企業活動の国際化に伴い、その報告のルールが国際会計基準に統一されつつあります。

貸借対照表(Balance Sheet、略してBS)は、資産、負債、自己資本から構成され、ある時点での会社の財務状態を表すものです。表の右側の負債と資本は、企業がどのように資金を調達したかを示しています。負債は借入、資本は資本金と企業が稼いで貯めた金額を合わせたもの(自己資本)です。

負債が大きければ、財務状態が不安定だと見ることができる一方、成長のための資金需要が旺盛であると見ることもできます。自己資本が大きければ財務状態は安定しますが、投資家から見ると資金を有効に使っていないという評価にもなります。

表の左側の資産は、調達した資金が何に使われているかを示しています。現金、売掛金、在庫など短期間で中身が入れ替わる流動資産と、長期間継続使用する固定資産があり、固定資産には、土地建物、機械設備のような有形固定資産と、商標権・特許権のような無形固定資産があります。

損益計算書(Profit & Loss Statement、略してPL)は、1年間の売上、費用、利益を表しています。PLは、売上や利益を認識するタイミングで数字が変動するので、必ずしも実際のお金の動きとは一致しません。売上や利益は増えていても、売上代金の回収が遅れれば黒字倒産になる場合もあります。

キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement、略してCFまたは現金収支報告書)は実際のお金の動きを表しています。営業活動によるキャッシュフロー、財務(借入、返済)によるキャッシュフロー、投資によるキャッシュフローの3つに分かれ、一定期間に会社の現金がどのように増減したかを表します。収入が支出を上回っている限り、会社が倒産することはありません。

3つの財務諸表を人間に例えると、BSは「どういう人か」、PLは「この一年で何をしたか」、CFは「生き抜く力の強さ」を示していると言ってよいでしょう。

財務諸表の目的は、投資家や債権者に会社の実態を数字で示すことにあります。しかし、数字で示せる会社の価値は、あくまで会社の一部に過ぎません。したがって、マネジメントに携わる者は、投資家や債権者とは異なる視点を持ち、見えない価値にも目を向ける必要があります。それがオフバランスの資産(貸借対照表に載っていない資産)です。

会社の中にあるオフバランスの資産には、個人のスキルや働く意欲、組織の共感・信頼、協調・協力、経営理念や経営戦略、経営のノウハウ、社内外の人のつながりなどがあります。これらはBSからは把握できませんが、会社の価値を左右する重要な資産です。

さらに、オフバランスの資産は会社の外にもあります。社会が提供する行政のシステム、教育、治安、福祉、法律、水道・電力・道路などのインフラ、知識や規範、健全な文化や思想、地域社会や隣人などの社会的資産と、水、光、空気、土地や海、山林や森林、さまざまな天然資源や生態系などの自然の資産です。これらは会社が所有する資産ではありませんが、これらの資産なしに会社は活動を続けることはできません。

財務報告書も、それが光を当てているのは会社の一部であって、全体像ではありません。マネジメントの対象は会社の活動全体なので、財務諸表からは見えない会社の姿を人間の想像力によって補完し、均衡の取れた会社の全体像を把握する必要があります。

Ⅱ. 目に見えない会社の価値

会社法と財務報告書から見える会社の姿と、その限界について考えてきました。次に、会社の機能とフィクションである会社の持つ本質的な価値について考えてみます。

1.会社の機能

会社の機能として最初に思い浮かぶのは、価値ある商品やサービスを社会に供給し、それによって利益を獲得し、株主や従業員にその利益を分配することです。しかし会社の機能はそれだけではありません。

会社には大きく、(1)契約関係を簡素化しリスクを負担して取引を活発化する機能、(2)知見を貯蔵し未来に引き継ぐ機能、(3)機会の提供と社会的公正を実現する機能、があります。以下、一つずつ見ていきます。

(1)契約関係を簡素化し、リスクを負担して取引を活発化する機能

会社には、個人と個人の間の複雑な契約、社会における無数の権利・義務の関係を統合し、簡素化する機能があります。会社がなければ、顧客と生産者はそれぞれ個別に取引しなければならず、膨大な数の契約を取り交わさなければなりません。しかし、会社があることによって顧客と生産者は会社を介して契約すれば済み、5人の顧客と5人の生産者は「5×5=25本」の契約を交わす代わりに、会社と会社の1本の契約で済むことになります。

また、個人と個人の契約では、相手方の事情(事故や病気、死亡など)による契約不履行のリスクが高まりますが、会社と契約することによってこうした信用リスクは大きく減少します。さらに、取引の規模を大きくしてリスクを分散することによって、会社は多額のリスクマネーを調達し、大規模な事業を推進することができます。このように、取引を活発化させ、社会の活力を保つ役割を会社は果たしています。

(2)知見を貯蔵し、未来に引き継ぐ機能

知識や経験は、それが個人に帰属している場合、その個人が亡くなると消滅してしまいます。しかし、会社という器に蓄積されることによって、その知見は時間的な制約を超えて多くの人に活用されることができます。さらに、個人に分散していた知見が組織に集約されると、それらの知見が相互に作用して新たな価値を生み出します。

会社の中に蓄積され、未来に受け継がれていく無形の資産には、顧客との信頼関係、企業理念、集団の価値観、自由で健全な組織風土なども含まれます。これらは非常に壊れやすい資産ですが、会社というしっかりした器があれば、時間の経過がその価値をさらに高めてくれるのです。

(3)機会の提供と社会的公正を実現する機能

「会社はお金をくれる学校である」。働き始めたばかりの頃、職場の先輩からこんな言葉を聞いた記憶があります。会社が提供する機会とは、蓄積された知見に触れながら能力や技術を修得し、個人では参画困難なプロジェクトに加わり、多くの人と出会って世界を広げることです。会社で働くことにより、個人では得にくい成長のチャンスが与えられます。

この「機会の提供」に比べると、「社会的公正の実現」という機能はあまりピンとこないかもしれません。

例として、会社がある場合と、会社が無くて一人ひとりが市場で取引をする場合を考えてみます。

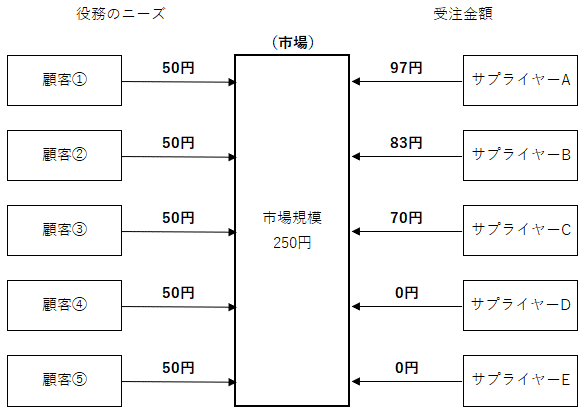

ある役務を50円で買いたいと思っている顧客が5人いるとします。この役務の市場規模は50×5=250円です。

その役務について、提供者がやはり5人いるとします。Aさんは70円の価値の役務を提供する能力があり、Bさんは60円、Cさんは50円、Dさんは40円、Eさんは30円と、それぞれ異なるレベルの能力があるとします(図A)。

この場合、会社が無くて一人ひとりが独立したサプライヤーと顧客であると、50円の役務提供能力を持たないDさんとEさんは、顧客の注文を獲得することはできません。注文は50円以上の役務提供能力を持つAさん、Bさん、Cさんの3人に集中し、250円の市場はこの3人で分けることになります。Dさん、Eさんの収入はゼロです(図B)。

次に、今度はAさん、Bさん、Cさんの間で競争が起きます。Aさんが、Bさん、Cさんをはじき出すために50円で受注してもよいと考えれば、発注はすべてAさんに集中します。結果として、250円の市場はAさん一人が手に入れることになります(図C)。

これが市場の原理です。市場は競争を通じて淘汰を繰り返すので、完全に規制のない状況を仮定すれば、報酬は競争に勝ち抜いた最後の1人に収れんしていきます。

しかし、会社がある場合は、会社がこの注文をまとめることで、すべての人がそれぞれの能力に応じて役務を提供し、それぞれの貢献に応じて報酬を得ることができます。DさんもEさんも、プロジェクトに参加する機会を得、AさんやBさんの指導の下で知識や技術を身に付け、経験を積んでやがて50円以上の役務提供能力を身に付けることができるようになるのです。

さらに、会社は一定の利潤を会社の中に留保します。何かの事情で一時的に役務を提供できなくなった人も、会社の利潤が財資となって生活を支える収入を確保できます。時短勤務や各種休業補償などの制度がこれに当たります(図D)。

こうした説明には反論もあるでしょう。市場には価格調整機能があるので、Aさんは70の報酬を得る一方、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんもそれぞれの役務に応じた報酬を得ることができる、だから市場は公平である、という主張です。

しかし、Aさんが市場を独占するために50円もしくはそれ以下の金額で受注すれば、他の人は全員市場からはじき出されます。市場には価格調整機能がありますが、同時に市場は競争を通じて勝者を強くしていくので、市場以外の何らかの調整機能を持たなければ、富は一極集中し、格差が拡大し、人々のつながりが断たれて社会は分断していきます。

会社は、この市場原理の調整弁としての機能を果たしています。会社は市場に代わって、会社に参加する人たちに知識や経験や能力に応じた役割を割り当て、その役割と成果に応じて報酬を分配します。このルールを定めるのが、会社の人事制度であり報酬制度です。

誰にどの役職やポジションを担ってもらうか、それぞれの人の役割期待は何か、この会社ではどんな行動や考え方、能力を評価するか、目標をどれくらい達成したか。これらの観点から、個々人が受け取るべき報酬が検討され、適正な金額レベルが設定されます。

「ふさわしいものをふさわしい人に」。会社はそこに参加する人たちに適切な役割を割り当て、成長の機会を提供し、制度やルールにしたがって成果を配分します。これが「機会の提供と社会的公正の実現」という会社の機能の3つ目です。

2.テセウスの船 ~会社の本質的価値

テセウスの船は、古代ギリシャの英雄テセウスが、怪物ミノタウロスを退治しにクレタ島に向かった時に乗っていた船です。無事に怪物退治を終えアテナイに帰還した船は、傷みがひどく、修繕を重ねているうちにすべての部品が新しい部品に入れ替わってしまいました。

さて、すべての部品が入れ替わった船は、果たして元の船と同じ船だといえるでしょうか。もし元の船で使っていた部品で新しい船を組み立てたら、どちらが本物のテセウスの船なのでしょうか。

これが「同一性のパラドックス」と言われるテセウスの船の有名な問いかけです。

古今東西、これに似た考察はたくさんあります。

紀元前6世紀のギリシアの自然哲学者ヘラクレイトスは、「川には常に違う水が流れており、人は二度と同じ川に入ることはできない」と言い、「万物は流転する」という有名な言葉を残しました。

まったく同じことを、平安末期の歌人鴨長明は、『方丈記』に「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」と書き記しています。

英語には、「おじいさんの古い斧(Grandfather's old axe)」という表現があります。この言葉には、「刃や柄を何度も交換しても、それは元の古い斧だ」という歴史や伝統の継承という肯定的な意味と、変化を受け入れない頑固者という否定的な意味もあるようです。

人間の体も、ほぼ6-7年でほとんどの細胞が入れ替わると言われています。それでも10年前の自分と今の自分は同じ自分です。

城や神社仏閣などの古い建物や、学校、スポーツのチームも、部品や構成員がすべて入れ替わっても、同じ建物、同じ学校、同じチームです。それらは脈々と歴史を継承しているのです。

会社も、創業者が死んだ後も、その理念や価値観、組織の文化や蓄積されたノウハウは、新しい世代に引き継がれ、形を変えながらも存続していきます。

これが、テセウスの船としての会社の本質的価値です。

金融の世界では、より短期間により多くの収益をもたらす投資が優れた投資とされますが、会社の価値は別のところにあります。個人の中に留めていたら消えてなくなる知識や技術を保存し、多様な知見を混合させ、熟成させて価値を高め、未来に受け渡す器となる。1年で30の利益を生むよりも、10年かけて100の利益を生み出し、価値を提供し続ける。それが会社というフィクションの果たす機能であり、本質的な価値なのです。

希望のマネジメント

第4条 「美しいフィクションを創る」

<本章のまとめ>

会社は人間が作り出したフィクションである。

目に見えない会社を可視化する会社法と財務報告書の基本は理解する必要がある。しかし、これらは会社の全体像を示すものではなく、会社像を歪める要因にもなっている。

会社がヒトであれば、会社の利益は、資産と同様に会社に帰属する。利益は会社の目的に基づいて分配されるものであり、株主だけのものではない。

財務報告書は会社を数値で表すが、会社には数値で示せない重要な価値がある。

会社の見えない機能のうち、とりわけ重要なのが「社会的公正の実現」という機能である。会社は市場を制御する機能を担っている。

会社は「テセウスの船」であり、持続することによって価値を紡ぐ。