人間ヴェルディ:彼の音楽と人生、そして その時代(5)

著者:ジョージ・W・マーティン

翻訳:萩原治子

出版社:ドッド、ミード&カンパニー

初版 1963年

第一部

目次

第一章:ロンコレ村 (1813〜23年;0〜10歳)

第二章:ブセット町/その1(1823〜29年;10〜16歳)

第三章:ブセット町/その2(1829〜32年;16〜18歳)

第四章:ミラノ市 (1832〜33年;19歳)

第五章:ブセット町の音楽長職を巡っての抗争(1833〜36年;19〜22歳)

町の政治的分裂。進歩的な交響楽団協会はヴェルディを推薦、保守的聖職者はフェラリを推薦。ミラノのコンサートでヴェルディはアマチュア交響楽団を指揮。選考コンテストなしにフェラリはオルガン師に指名される。町は多いに動揺する。ヴェルディ、ラヴィーニャからの卒業証書を持って帰郷。コンテストはようやくパルマ市で開催される。ヴェルディが勝つ。

【翻訳後記】著者のジョージ・W・マーティンについて

(順次掲載予定)

第六章:音楽長(1836〜38年;22〜24歳)

第七章:ミランで戴冠式とオベルト初演 (1838〜39年;24〜26歳)

第八章:当時のオペラ・スタイルと一日だけの国王(1839〜40年;26歳)

第九章:本人が語ったナブッコ初演までの様子 (1840〜42年;26〜28歳)

第5章:ブセットの音楽長職の後任選出が引き起こした抗争

町の政治的分裂

それまで何年にも亘って燻っていたことだが、プロヴェージの死は、ブセット町に突如として音楽長の後任者問題を引き起こした。もし、彼の死がもう2年遅く、ヴェルディがミラノでの勉強を終え、ラヴィーニャから輝かしい卒業証書をもらった後だったら、そしてプロヴェージの有能なアシスタント役として、町で活躍していたなら、オルガン師、合唱団長、交響楽団協会の監督と音楽院の院長職は、すんなり、彼のものになったかもしれない。しかし、町にいないだけでなく、ミラノでの勉強にもう一年かかるとなると、プロヴェージの敵たちに好都合な言い訳を与えた。

進歩的な交響楽団協会はヴェルディを推薦し、保守的聖職者はフェラリを推薦

プロヴェージが亡くなるとすぐに、交響楽団協会はヴェルディが勉強を終えるまで、指揮者の後任の選定を待つことで合意した。普通なら、応募者を何日までに受け付けるという発表を下しただろうが、交響楽団協会のこの決定は、ヴェルディとの以前からの関係を考えれば、不思議ではなかった。交響楽団はさらにカテドラルの司祭長に、オルガン師職の正式な後任が決まるまでの暫定的オルガン師に、プロヴェージの弟子の一人を任命するよう要請した。カテドラルのオルガン師と合唱団長を管轄するのは、パルマ市の大寺院の司祭長で、この時の司祭長のドン・ジアン・ベルナルド・バラリーニは、プロヴェージも、ヴェルディも、交響楽団も嫌い、プロヴェージの弟子を指名することを拒んだ。代わりに、彼は‘あるソルマニ’を指名した。ブセットの町は小さく、町の良いミュージシャンは皆、プロヴェージの友人か弟子だったので、ソルマニによる演奏はしばしば、中断され、ヴェルディの熱心な支持者の一人、慈善基金協会の幹事の言葉に寄れば、「ほとんどの日曜日のミサには、合唱団のコーラスが入らなかった」。これは町のスキャンダルの始まりを暗示し、町の人々はどっち側につくか考え始めた。

その中で、他の志願者が名乗りを上げてきた。郵便か、または本人自身が出頭して。後者の一人はグアスターラ出身で、副市長、警察長官、さらにそこの司祭からの推薦状を持って現れたジョバンニ・フェラリだった。司祭長のドン・バラリーニはフェラリに支持を約束して、事情を話し、バレッツィに会いに行くように助言する。フェラリは交響楽団のコンサートに招かれ、丁重なもてなしを受けたが、支持者を見つけることはできなかった。

フェラリは正式にはカテドラルのオルガン師と合唱団長に、指名されていなかったが、1833年11月に慈善基金協会を通して、事実上のオルガン師ということを認めさせようとした。慈善基金協会はオルガン師に幾らかの報酬を払い、その代償としてオルガン師は音楽院の幼年部で教え、町の公園などでのコンサートの指揮をすることになっていた。フェラリは慈善基金協会の委員たちに、自分は報酬をもらう権利があると訴えた。同じ月に、多分バレッツィに助言されて、ヴェルディは慈善基金協会にその職の志願者として申請書を書いた。しかしバレッツィは、オルガン師職はコンテストによって選出されることを知って、彼の手紙を慈善基金協会に提出するのは差し控えた。時期尚早だからである。

12月にヴェルディは、ラヴィーニャ教授からの学業経過報告書を慈善基金協会に送った。それによるとヴェルディは非常によく勉強していて、一年後には作曲音楽家の任務を遂行できるようになると書かれていた。1834年2月には、さらにラヴィーニャ自身が証書をしたため、慈善基金協会に送っている。慈善基金協会からの奨学金のためには一年に一回の報告書しか求められていないので、多分これはヴェルディが、特別に頼んだものと思われる。

ミラノのコンサートでヴェルディはアマチュア交響楽団を指揮

ラヴィーニャとしては、ヴェルディの学業進行状況について、何枚でも証明書を書くことができた。それくらいヴェルディは音楽的に成長し、それなりの注目を浴び始めていた。4月のある晩、ラヴィーニャの助言で、ヴェルディはハイドンのオラトリオ「創造」のリハーサルを見学に、交響楽団の劇場に出かけた。合唱団はピエトロ・マッシーニの指揮だった。彼にはラヴィーニャの家で会ったことがあった。ヴェルディが後ろの方の席に座ってリハーサルが始まるのを待っていると、何やら混乱状態だった。予定されていた3人の副指揮者が現れないのだ。マッシーニはヴェルディに代役として、ピアノでバスの伴奏を弾くように頼んだ。しかし、だんだん音楽に乗ってきて、ヴェルディは右手で指揮をして、左手でピアノを弾いた。リハーサルが終わるまでに、ヴェルディの飛び入り出演は大成功になった。後年、これについて、彼自身の言葉によると、それは「誰も全く予想していなかったから」。その後マッシーニはヴェルディに公開演奏の指揮を依頼し、オーストリア帝国ミラノ総督で貴族のレイナー伯をゲストに迎えての、カジノ・デ・ノビリでの演奏会でも、彼は大評判になった。

その時のプログラムには、表紙にオラトリオの名前、ハイドンとマッシーニと創造主への賛辞、それに流星と炎の冠をつけた女神の絵が描かれ、中にはこう書かれている。

マエストロ兼チェンバロ伴奏

ジョセッペ・ヴェルディ氏

コンサート・マスター兼オーケストラ指揮者

ミケール・ラシェル氏

アマチュア・オーケストラ団長兼教授

ミラノで初めての公開演奏の評判は、もちろんヴェルディ自身以上に、ラヴィーニャを喜ばせただろう。ヴェルディはその若さからくる性急さで、多分それ以上のことにつながらないことに失望しただろう。しかし、この事件は着実な結果を生み出した。それはマッシーニとの友好関係だった。マッシーニはすぐにヴェルディの熱狂的な支持者となり、早速アマチュアによるロッシーニの「シンデレラ」の上演の準備と指揮を依頼した。さらに彼はメイヤービアの「悪魔のロベルト」の準備もした(上演はキャンセルされたらしい)。それにヴェルディにとって、ブセットを出てから初めて、オーケストラの指揮をする機会に恵まれた。これは学生にとって、悩ましい難関とされている。さらに彼はラヴィーニャの狭い音楽家サークル外の人々と、知り合うチャンスができた。レナート・ボッロメオ伯はアマチュア音楽家の一人で、彼はヴェルディに娘の結婚式のために、カンタータを作曲してくれるように頼んだ。ヴェルディはやってあげた。しかし、こうした小さい仕事から、ちゃんとした職につながることはなく、すべて無報酬だったため、彼のバレッツィへの借金は増える一方だった。

選考コンテストなしにフェラリはオルガン師に正式指名される

6月にバレッツィはヴェルディにブセットに帰るように指示する。フェラリは現地にいる強みで、支持者を広げていた。ブセット交響楽団協会としては彼らが支持する志願者を披露する必要があった。ヴェルディはラヴィーニャから卒業証書をまだもらっていなかったが、帰ることにして、6月18日に帰郷する。ところが全く同じ日に、カテドラルの委員たちは、フェラリをオルガン師と合唱団長に正式に指名した。後任選出のためのコンテストの発表もなしに。この指名のタイミングは、交響楽団協会とヴェルディの支持者たちを怒らせ、この揉め事を避けていた人々たちを疎外した。その当時はもちろん、今考えても、教会委員会の動機を疑われても仕方がない行動だった。一番の良い解釈としては、委員会はグアスターラの司教のご機嫌をとったか、またはこの硬直状況に飽き飽きしていたかだった。最悪の解釈としては、彼らはヴェルディが帰ってくることを知り、彼の方がずっと優秀なマエストロだとわかっていたが、司教のドン・バラリーニに押し切られて、ヴェルディを避けるため、その突然で正しくない指名をしたのか? 他の志願者たちも結果的に欠落したが、誰もが、本命はヴェルディかフェラリだと理解した。

6月21日、教会は慈善基金協会に、フェラリの正式指名を報告し、4日後から協会はフェラリが音楽院の生徒を教え、交響楽団を指揮する契約で、俸給を支払い始めた。バレッツィが急いで、ヴェルディの俸給志願書を提出したが、すでに遅かった。慈善基金協会の理事たちは、教会のオルガン師と合唱団長の指名を容認するべきとして、その指名が何かおかしい状況の中で、決定されたにも関わらず、俸給を支払わないことは、前例のない差別になると考えたのだろうか?理由はいかんせよ、それから4日内にヴェルディと交響楽団協会は、ブセット町の地方総督に抗議を申し入れた。さらに交響楽団協会は、フェラリへの俸給を阻止するため、彼の指揮のもとでの演奏を拒否した。さらに彼らはカテドラルに侵入し、すべての楽譜を運び出した。

町は多いに動揺する

状況はすぐにさらに悪化した。小さな町では、それぞれが、新しい意見とか、誰かが語ったことなどを隣人としゃべり、ちょっとでも異論を言えば、それは偏見か裏切りとされた。19世紀のイタリアでは、こうした反目は常に政治色を帯びていた。つまり進歩主義者対聖職者、ヴェルディ派対フェラリ派。それぞれの派は、シンボルを掲げた。進歩主義派はフランス革命の後継者として、白い鶏、コッカーディーニを、聖職派と18世紀の特権を懐かしむ派は、豚のしっぽ、コディーニをシンボルに使った。フランス革命軍が1796年に初めてミラノ地区に進軍してきたとき、少年学徒は皆豚のしっぽを切り捨て、ルソーの支持者への共鳴を表明した。40年後に、同じシンボルが使われたのは、ブセット町は田舎町だったし、まだイタリア統一前で、法王とオーストリ帝国にコントロールされていたからだろう。

幸運にも12月に地方総督が、解決に向けて乗り出し、この音楽長職の後任はコンテストによって決定されると発表。パルマ市の交響楽団協会宛の手紙に、彼はもしカテドラルの委員会がコンテストをすることに同意しなければ、町と交響楽団は、フェラリに俸給を支払わない。カテドラルと慈善基金協会からの俸給だけでは、やっていけず、続行できないので、教会は同意せざると得ないと書いた。このことが一般に知れ渡った頃、ヴェルディは6ヶ月ぶりにミラノに戻った。

冬の間中、ヴェルディはラヴィーニャのもとで勉強を継続した。スカラ座ではドニゼッティの新しいヒット・オペラ「ジェンマ・ディ・ヴェルジ」を観たし、ベルリーニがソプラノ歌手、ジュディエッタ・パスタのために書いた「ノルマ」を、彼女主演でリバイバルされた公演も観た。1835年にパスタが唄うのをヴェルディは聞くことができたのだが、この時には彼女の声は、全くフラットだったが、演技とドラマ的強調は完璧に近かった。彼女の声は常に議論の対象になるのだが、ちょっと変わった”窒息しそうな声“で有名だった。

ミラノでのその冬、ヴェルディは前年と同じような毎日を送ったが、交響楽団ホールやカジノ・デ・ノビリ(貴族用演劇場)で、交響楽団の演奏を指揮するチャンスはなかった。が、マッシーニとはしばしば会って、友好関係は続いた。ある日、彼はセリフ台本をヴェルディに渡し、曲付けをするように頼む。さらに、大事なことはオペラが出来上がったら、マッシーニが彼の采配が効く、交響楽団で演奏することを約束したことだ。セリフ台本は両人の友人、ジャーナリストのアントニオ・ピアッツァによるものだった。この台本は四年半後、何回もの修正のあと、ヴェルディの最初のオペラ、「サン・ボニファチオ伯爵オベルト」となる。

しかし、ブセットで起きていることで、ヴェルディにとってこの冬はいい年ではなかった。ブセットからの手紙には必ず、この件の成り行きが書かれ、フェラリがどうしている、コンテストについて、誰それが、こう言った、ああ言ったとか。ラヴィーニャは近隣の町の音楽関係の職の審査員をよく頼まれていて、ある時、モンザという町のオルガン師の職が空きそうだということを知り、ヴェルディにブセットの代わりに、ここに応募することを勧める。モンザの大寺院では、すでにコンテストを開いたのだが、応募者は皆、よくなく、職はまだ空席になっているとのことだった。そこの教会委員会としては、ラヴィーニャが推薦する人なら、大歓迎すると思われた。

一方、ブセットでは、市長、地方総督、それに関係者の間で、引き続いて手紙やメモが行き来した。地方総督は司祭のドン・バラリーニに、このような策略より、もっと宗教に熱を入れることを助言したらしい。ようやく6月25日、パルマ公国女王閣下の名前で、地方総督がブセットの音楽長職選出のコンテストを発表した。ところがいつに行われるかは発表されず、またヴェルディと交響楽団協会の苦情申し立ては無視された。しかしヴェルディ派もフェラリ派も、交響楽団協会の勝ちと認めたので、バレッツィは喜んだ。

警察庁長官はすぐに市長に手紙で、勝者が発表になった時に予測される騒動をどう処理するかの計画を伝えている。彼は「コディーニ」と「コッカルディーニ」の両派の騒動の中心人物をマークし、ファントーニがやっているパブが騒動の舞台になりそうだとしている。

ヴェルディ、ラヴィーニャからの卒業証書を持って帰郷

バレッツィはヴェルディに帰郷する時期だと手紙を書いた。彼の勉強は終了していた。ラヴィーニャは世界に向けた卒業証書をヴェルディのために書いた。それによると、

下記に署名したものは、パルマ公国ブセット町のジョセッぺ・ヴェルディ氏が、私の指導のもとで対位法を勉強し、自らの希望によりフーガの2部合唱、3部合唱、4部合唱、さらに輪唱、2重唱などの勉強も遂行したので、どんな有能な合唱団のマエストロと同位の能力に至ったと信じます。さらに彼の行動は常に鍛錬され、そして尊敬の念が深く、服装はおとなしい。これら全て真実だということを誓います。

ミラノにて、1835年7月15日。音楽学教授、ヴィンセント・ラヴィーニャ

品行に関してのコメントは、ラヴィーニャが典型的18世紀イタリアの音楽家だということを示している。当時のイタリアでは、良い音楽家は皆、身なりがよく、礼儀作法を知っていて、ある種の品のよさを備えていてこそ、社会が認める音楽家になり得ると考えた。それと比較して、髪の毛ボーボーで、手の爪の汚いボヘミアン音楽家は、当時まだパリにしかいなかった。アンリ・ムーガー作の「ボヘミア的人生の光景」という小説を元に、プッチーニが書いたオペラ「ラ・ボエーム」の主人公は、まだ十年先のことだった。ヴェルディは、空腹を抱え、部屋代を誤魔化したりしながら、屋根裏部屋でオペラの傑作を書くなどすることは考えもしなかった。彼は他の音楽家たちがやっていたように、いずれは彼と彼の家族を養える音楽家としての職を確保し、それにエネルギーをつぎ込むだろうと考えていた。もし教会のオルガン師になったら、彼は教会音楽を書いただろう。交響楽団の吹奏楽団のために行進曲を作曲したように。これが当時の若い音楽家の第一歩で、普通はそれで終わることも多かった。多分ヴェルディは、いつかはベルリーニやドニゼッティのような、純にオペラ作曲家になりたいと考えていただろうが、この時はまずは第一歩として、音楽家としての職を確保することで満足した。職が確保できれば、マルゲリータと結婚できるし、バレッツィへの借金の返済を始めることもできる。彼は7月の末、ミラノを去った。

ブセットに戻ると、抗争はまだに継続していた。交響楽団協会は、フェラリがオルガン師と合唱団長、それに教師の職が自分のものだと主張しない限り、大人しく、コンテストまで待とうという考えだった。が、フェラリはバラリーニ司教の後ろ盾を得て、地方長官の布告の真意を認めなかった。それで、最終的に女王閣下がブセットの教会で音楽演奏を禁止するに至るまで、抗争は続いた。

夏になっても、地方長官はコンテストの日程を発表しなかった。バレッツィは憤慨していた。個人的に彼はオペラ作曲に打ち込んでいたヴェルディに、マンザのオルガン師職を受けるよう助言した。ラヴィーニャは連絡をとり、マッシーニも動き、バレッツィもマンザ町にいるビジネスを通しての知り合いに連絡した。10月になって、マンザ町の当局はヴェルディの志願を受け入れ、俸給の額の交渉次第で、指名するところまで行った。ラヴィーニャはヴェルディにマンザの俸給は多分ブセットよりいいだろうと連絡した。ところが、それから数週間、ヴェルディは契約をするため、ミラノにもマンザにも行かなかった。12月になって、ラヴィーニャはなぜヴェルディが来ないのか、慌てた手紙を書いている。

ヴェルディはその返信にダンテのインフェルノのカント4章の一節から書き出している。「新しい魂は苦悩し、新しい苦痛が生まれる」この手紙の文言は少し古臭く、硬い。ヴェルディの教育は遅く始まり、主に本からの独学によるものだったので、生まれつきの文芸家の滑らかさはまだない。その手紙によると、彼がミラノの行くためにパスポートを申請したことが町に人々に漏れると、裏切りだとして、交響楽団のメンバーが怒りだし、彼とバレッツィを恩知らずと、ひどく非難したようだった。

バレッツィもミラノのセレッティ宛の手紙に、交響楽団の会合での罵倒や暴力沙汰の様子を書いている。彼は続けて、こうしたことはヴェルディと彼の最終的な決定に影響しないが、譲歩はやむをえないとしている。それから数ヶ月、マンザの職を受けることは不可能だった。

ブセットの状況はよくならなかった。遠いパルマ市のお役所は、コンテストについて、全く忘れてしまったのか、棚に上げて放置したのか、何の発表もなく、その間緊張は続き、関係者はそれぞれの影響力に物を言わせて動いた。

司教はもちろん、ヴェルディに彼のカテドラルで演奏させなかった。しかし町の城壁のすぐ外側にあるフランチェスコ修道院系の教会は、彼の管轄でなかったので、ヴェルディを招いて、ミサの音楽を指揮してもらった。結果としては、フランチェスコ教会は満員で、カテドラルはほとんど空っぽだった。それに伴い、町からの両教会への助成金の配分が変わった。自治体の理事会で、交響楽団支持派の6理事が会合を退場するという事件になる。彼らは、交響楽団がいかに町の若者たちが酒に溺れることから救ったことが支持の主旨だった。

コンテストはようやくパルマ市で開催される

1836年1月23日、やっと市長が布告を出し、コンテストはパルマ市で、宮廷オルガン師、マエストロ・ジョセッぺ・アリノヴィ氏によって、開催されることになる。どうやってパルマ市まで行くとか、アリノヴィの前に立つかは志願者に任された。

1ヶ月後の2月27日、ヴェルディはコンテストに出頭した。フェラリの方はそれまでにすっかり、自信を失って、欠席になった。その代わり、グアスターラからロッシ何とかという人間が現れた。ヴェルディはパルマで、プロヴェージの親友だったロレンゾ・モロッシの家に泊まった。彼はパルマ市交響楽団の理事で、パルマ市政府の要員だった。それまでの大抗争にも関わらず、ヴェルディは才能においても、修練の成果においても、推薦状の質においても、十分な準備と余裕を持って、コンテストに臨んだ。ロッシは早々と、自分が勝者にはならないと告白していた。

試験は2部に分かれ、1日目はピアノで、2日目はアリノヴィが選んだテーマで、フーガ4部を作曲する。ピアノ部では、ヴェルディは自作の曲のいくつかを弾き、要望で編曲をしたり、オーケストラの楽譜から、直接ピアノ演奏に移行したり、最後はアリノヴィの曲を初見で弾き、さらに4手のためのソナタ曲を、彼と連弾した。翌日彼は朝8時にフーガのテーマを与えられ、夕方6時過ぎに完成した曲を提出した。

モロッシはすぐにブセットの友人に手紙を書いた。

多分ヴェルディの謙虚さから、コンテストがどう進んでいるか、知らせてないと思うので、私が報告する。昨日の6時に彼は作曲を終え、すぐに審査員のアリノヴィは注意深く、その作品を点検した後、飛び上がり、ヴェルディにこう言った:この瞬間まで、私の任務は厳しく審査することだったが、ここで心からの敬服の気持ちを表したい。このフーガ曲は経験深いマエストロのみができるもので、出版に値する。貴下はパリかロンドンでマエストロになるべきで、ブセットではない。私は貴下が数時間で成し遂げたことを、まる一日かかってもできないことを告白します」と言ったのです。

その夜、モロッシはヴェルディを「コンヴェルシオン」といううるさ型関係者の集まりに連れ出し、ピアノを弾くように頼む。彼は自作の曲の編曲をいくつか弾き、大喝采になった。ロッシも出席していたので、彼も弾くように頼まれたが、彼は断った。彼の審査は翌日から始まることになっていた。

ヴェルディが勝つ

数日後、アリノヴィはヴェルディが、コンテストの勝者だとは発表した。パルマ市まで出張していたブセット市長はバレッツィに感激の手紙を書いた。ヴェルディがブセットに戻ると、彼は英雄にように、花束と音楽で迎えられた。然し3月5日の内務省からの正式指名の後でも、抗争は収まらなかった。「コディーニ派はコンテストが内密に行われたこと、市長の布告はすべての関係者に届かなかったため、何人かの候補者は応募に間に合わなかったことで、コンテストは無効」というものだった。また22歳というのは若すぎるから、まずは修行期間で経験を積むべきという人もいた。

抗議項目は時間が経つにつれて、自然解決された。誰もコンテストのやり直しを主張する訳ではなかったし、ヴェルディがこの職の適任だということは明白だった。

それでも司教はヴェルディをオルガン師に指名することを、頑固に拒否し、彼にカテドラルで弾かせなかった。それでも職はヴェルディのものになったが、彼はそれを喜んだかは疑わしい。プロヴェージが亡くなったのは1833年7月、ヴェルディが新音楽長として、ブセット町と契約したのは1836年の4月だった。

【翻訳後記】著者のジョージ・W・マーティンについて

この著者について調べようとしたところWikipedia にはエントリーがないし、アマゾンでもニューヨーク・タイムズでも、ほとんど情報がありませんでした。多分、彼が活躍したのが、インターネット以前の時代だったからだと思います。このヴェルディの伝記は、1963年にドッド・ミードという権威ある出版社から出版されています。その後、この出版社が閉鎖された92年に、ライムライトという出版社が引き継ぎ、2004年にはE-Bookにもなりました。現在はアマデウスという、音楽関係の古い本を扱っている出版社が著作権などを持っています。この事実だけでも、この本が初版以来、人気があったことを物語っています。

彼自身のウェブサイト(georgewmartin.com)と、著書の奥付や書評に書かれたものをまとめてみました。ジョージ・W ・マーティン(以下 GWM)は1920年代にニューヨーク市で生まれ育ち、大学はハーバード。父親がジャーナリストということもあって、それを目指し、大学3年生の時に南部の小さな新聞社で働いてみたところ、新聞などの記事は、読まれた後、すぐに消えてしまうことで、疑問を抱き、また経済的にも期待できないので、方向転換を考えるようになります。卒業後、父親の助言で、また第2大戦中海軍にいたことの特典を利用して、ロースクールに行きます。弁護士として、非営利団体で5年働いたようです。生まれた年がわからないので、現在正確に何歳だか不明ですが、相当高齢でペンシルヴァニア州のどこかの介護施設でお暮らしと聞いています。

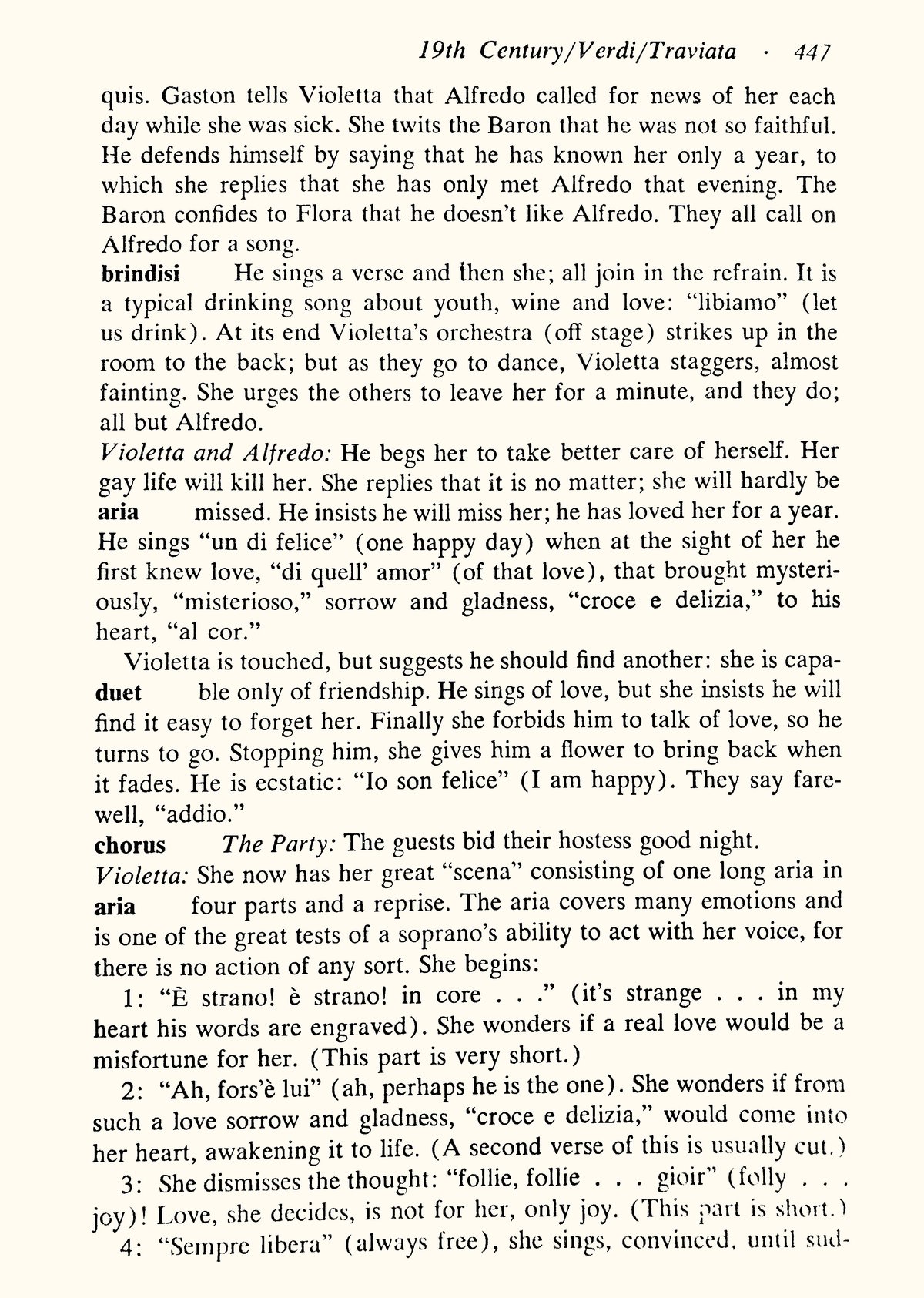

弁護士業をやめ、著作に専念して、1961年にThe Opera Companion, という一般向けのオペラ鑑賞の本を出します。どういう経過を経て、突然オペラの解説書を書くことになったかは不明ですが、この本も良質の文化関係の本の出版社として権威があったドッド・ミード社から出版されています。西洋ではオペラの解説書というのは、沢山出版されていて、どれも皆百科事典か、辞書のように分厚い本です。彼の本も700ページの本で、第1部にはThe Casual Operagoer’s Guide(「時々オペラを観に行く人のためのガイド))という副題つきで、155ページに亘って、オペラについての基本的な説明があり、第2部には約30ページの用語解説があります。そして第3部には450ページに亘って、18、19世紀の18人の作曲家による47の人気オペラについての解説が収められています。彼の文章はなかなかユニークで魅力的で、それだけでも人気が出たようですが、さらに彼のオペラ一つ一つの解説フォーマットがユニークで評判になったようです。登場人物の紹介、筋の背景などを入れながら、その場面で歌われるアリア、コーラス、デュエット、などと小見出しをつけて、誰が何を歌うのかの説明が入っているのです。時にはそれが何分続くかも。特に肝心な歌詞とか、キーワードとかも入れ、それぞれの場面の最後にはそのキーワードを入れた部分を3つのコラムにまとめてあります。左のコラムに原語(イタリア語かドイツ語が多い)、真ん中のコラムに歌われる通りに、大文字でアクセントなどを入れたもの、そして右のコラムに英語訳を入れています。このフォーマットを誰が考えたのか、また彼以前によく使われていたのか、私は全く知りませんが、この手の込んだ作業をしたGWMに敬意を表します。

ここに一つの例として、「ラ・トラヴィアータ」の第1幕のパーティーのシーンを入れてみます。

これを前もって読めば、舞台で繰り広げられるオペラのあらすじを熟知していなくても、アリアなどの有名な部分をミスしないで、エンジョイできるようになっているわけです。これによって、この本は評判になり、ベストセラーになったようです。60年代、70年代、80年代にはオペラ解説本といえば、この本を指したようにアマゾンの読者は書いています。この表示は時間がかかる大変な努力の結果で、私はすっかり感心してしまいました。

これだけ骨折れる表現法を思いつき、楽譜の読めない初心者でも、劇場内で有名なアリアをミスすることなく、楽しむための工夫がどうして必要だったのでしょうか? 必要だったから、この本が売れたとも言えます。21世紀に生きる私にはちょっと不可解でした。ですがすぐに、その昔、80年代まではオペラの舞台からの中継もなかったし、それより、舞台に字幕がなかった時代ということに私は気づきました。劇場でのライブのオペラ鑑賞とは、多くの人にとって、意味がわからない外国語で歌われるアリアなどを暗闇の中で、聴くという苦痛に近い体験だったのです。オペラ・ハウスに字幕が出るようになったのは、90年代だったと思います。多分その前に、字幕付きのビデオ・テープとかDVDとかで手軽に家で見ることができるようになって、初めて、普通の人でも、セリフを理解できるようになったのです。それが当たり前になって初めて劇場でもサブタイトルを提供する必要性が出たのです。もちろんその間にはそれを安価に可能にしたデジタル技術の進歩もありました。それでも抵抗があり、特にニューヨークのメトロポリタン・オペラ・ハウスでは、ミュージック・ディレクターのジェームス・レヴァインがこれを嫌い、なかなか設置されませんでした。最終的に1995年になって、舞台の上ではなく、前の座席の背もたれの後ろに個人用字幕装置を設置することで、彼のOKが出て、実現したくらいですから、その歴史は短いのです。

GWMは自分の専門でもなかったオペラについてのこの膨大な本を、3年かけて書き上げたようですが、すごいと思います。私は彼にアメリカ人らしい全力をぶつけて、徹底的に調べ上げる、読みまくる、観まくるなどのエネルギーを感じます。さらにそれを苦ともせず、ユーモアも持って、客観性を失わずに、筆も進めているのです。

彼は次にThe Battle of the Frogs and the Mice, An Homeric Fable(ホーマー的おとぎ話、カエルとネズミの戦い)という全く違ったタイプの本を1962年に出した後、ヴェルディのこの評伝を1963年上梓します。オペラ解説書を書いているとき、ヴェルディの生涯を知ることになり、彼に焦点を当てたと思われます。彼は人間ヴェルディに感動したのです。その後、ヴェルディに関する本を3冊、そのほか雑誌などに記事も書いていて、アメリカではヴェルディ研究では知られているようです。

ヴェルディの研究は90年代までもっと盛んだったようです。今は出尽くした感があります。現在のところ、市販されているヴェルディに関する本の中で、彼の「音楽」に関しては、Julian Buddenというイギリス人が書いたThe Operas of Verdi 3冊が、ヴェルディの「オペラ」の音楽面の解説書として、現在最高権威とされています。1973年から1992年にかけて、Oxford University Pressから出版された500ページのものが3冊です。

さらにヴェルディの「生涯」については、私がすでに第1章の【翻訳後記】で紹介した通り、Mary Jane Phillips-Matz著の「Verdi: A Biography」が最高権威となっています。彼女自身が「前書き」にこれは「生涯」に関する本で、「音楽」については、ジュリアン・バッデンの完璧な本があるので、自分はそれには触れない」と書いているのです。

それでは我らジョージ・マーティンの評伝はどこが特異点か?もちろん私見ですが、彼の本の特徴は「その時代」にあります。そして、そこがこの本を興味深くしていると私は思います。アマゾンの購買後評に、「エッ、彼は作曲家ではなかった?」というのがあるほど、音楽より歴史が詳しく書かれているのです。それが高じて、この本のあと彼は1969年に「The Red Shirt and the Cross of Savoy: The Story of Italy’s Risorgimento, 1748-1871」という781ページの本を書いています。これもドッド、ミード &カンパニーから。「リソルジメント」というのは19世紀のイタリア独立と統一運動のことで、普通ヴェルディも立役者の一人と持ち上げられています。「赤シャツ」は革命家ガリバルディが率いた有志軍のこと、「サボォイ家」は、イタリア統一の核となったピードモント・サルディニア王国の国王家ことです。GWMはヴェルディの本を書いている時、それに関する英語の資料があまりないことに気づいて、自分で研究して、このヴェルディの評伝に取り入れ、そのあと、さらに研究して、この歴史書を上梓したようです。10ページに亘る黒白写真と本全体にばら撒かれた20枚くらいの地図以外、活字のみの歴史書です。ナポレオンがローマ法王を強引にフランスに連れて行き、考えを変えて、ローマに連れ帰ったとき、途中で彼と肉迫の対決をしている様子も書かれています。発刊当時の書評では、イタリアのリソルジメントについて、これだけ詳しい(英語の)本はないとあります。いくつかの地図と著述にも、両方の本に同じものが入っているのを、私は発見しました。

多分ヴェルディの評伝が成功したこともあって、その後彼は評伝作家の道を歩みます。この本の前書きに、バイオグラファーとしての抱負をこう書いています:

この本で、私は人間として、音楽家としてのヴェルディを、その時代の中でしっかりと捉えようとしました。伝記作家の一番目の使命は、その人物の性格と個性を読者の心に植え付けることですが、二番目はその人物が存在した環境と雰囲気を再現させることだと私は信じています。歴史に残る偉大な人間は皆それぞれ、その時代と直面して、独自の洞察力と精神的エネルギーを持って、その時代が投げかける特殊な問題に挑戦したのです。ヴェルディの時代を例にとると、そこには彼の感情的な祖国愛の土台があり、彼の反聖職者傾向や目的意識、さらには彼オペラの人気について理解するにも、重要な要素があります。

私はもともとこの本を一般読者向けに書いたので、脚注と文献リストを省略しました。また私はまだ公開されていなかったヴェルディの手紙3通を紹介しています。そのうち2通は、カヴールの死についてイタリア語で書かれたものと、グノーの才能についてフランス語で書かれたものでした。3通目はサンクトペテルブルクからベルリンへの旅についてのヴェルディの手紙。これは他のいくつかの未公開の手紙と共に、1962年にパルマのヴェルディ研究所発行の「ヴェルディ通信」に「「運命の力」の創作歴解明に役立つ未公開の手紙」として出版されました。

私はいくつかの未公開の手紙を読んだだけでなく、自らイタリアに出向き、自身で行った調査の結果をこの本のあちこちに使っています。

こうして書かれたこの本は、ヴェルディの人生と作品の背景にある政治的、社会的、それに音楽的な事情を多く知ることができるものになっていると、私は確信していて、読者の皆様も同感に思うと信じています。