【ひとり広報】100日間で実行した本の販促と12のメディア展開

はじめに

2024年10月10日(スポーツの日)に、山岳ノンフィクション『孤高に生きた登山家 岡野金次郎評伝』(山と溪谷社)を刊行しました。

8月末の校了までは、内容のブラッシュアップ、膨大な資料の確認、本に収録する年譜作成や写真選び等々、休日なしで本当に怒涛の日々でした。良い本ができたと自負しています。

著者としての広報活動

本の印刷が始まった9月。少し休息をとったあと、本を売るための準備が始まりました。

一般的に本が読者に届くまでには、書店や取次はもちろん、出版社の営業担当、広報担当、編集者(1人で2役や3役のことも)、そこに著者も加わって、それぞれの立場で販促(販売促進)や広報PRを担います。

今回、私の立場は本の著者です。

著者として「この本をどうやって広めていこうか」と、本のポテンシャルを最大限引き出すための広報戦略を練ることは、悩ましくもあり、わくわく感があって個人的にとても好きな作業です。

今回の本は、商業出版とはいえハードカバーの重厚な本(368ページ、1冊2970円)で、販促の予算も限られていました。その代わり、著者に任せてもらえる裁量が大きく、わりと自由にやらせてもらえる雰囲気がありました。

そこで出版社と相談しながら、著者として自ら広報戦略を立てつつ、メディア展開を中心に、ひとつひとつアイデアを実行に移していきました。

この記事は、ひとり広報(※まわりと連携しつつ、広報PRは1人で行う)で形にしたことの振り返りの記録です。

【本の紹介文】『孤高に生きた登山家 岡野金次郎評伝』はこんな本

まず本題に入る前に、今回の広報の対象となった本のポイントを押さえておきます。広報活動にあたって私が最初に作成し、メールなどで繰り返し使用した「本の紹介文」をそのまま引用します。

本のあらすじ――現在の登山ブームの始まりに岡野金次郎がいる

岡野金次郎(1874年-1958年)は、1902(明治35)年に小島烏水と共に日本人登山家として初めて槍ヶ岳に登頂した「日本近代登山の先駆者」です。さらに同年、英国人宣教師のウォルター・ウェストン(のちに「日本近代登山の父」と呼ばれる)の存在を発見し、自ら会いに行くことで、日本の近代登山の普及を早めた人物だと歴史上評価されています。

しかしその名誉ある実績は長い間歴史に埋もれ、ほぼ無名のまま生涯を閉じました。そして死後、思わぬことから神奈川県平塚市の湘南平に高さ三メートルもの立派な「岡野金次郎記念碑」が建立されます。そこから先も謎多き登山家として、細く長く語り継がれながら時代が流れ、2024年4月に岡野金次郎は生誕150年を迎えました。

『孤高に生きた登山家 岡野金次郎評伝』は、岡野金次郎の親族13名(孫・ひ孫世代)の全面的な協力のもと、これまで非公開だった親族保管の日記20冊、小島烏水との往復書簡、関係者らの証言、膨大な資料をもとに複数人で調査や検証を重ね、10年以上かけてその孤高の登山家像を追った山岳ノンフィクションです。

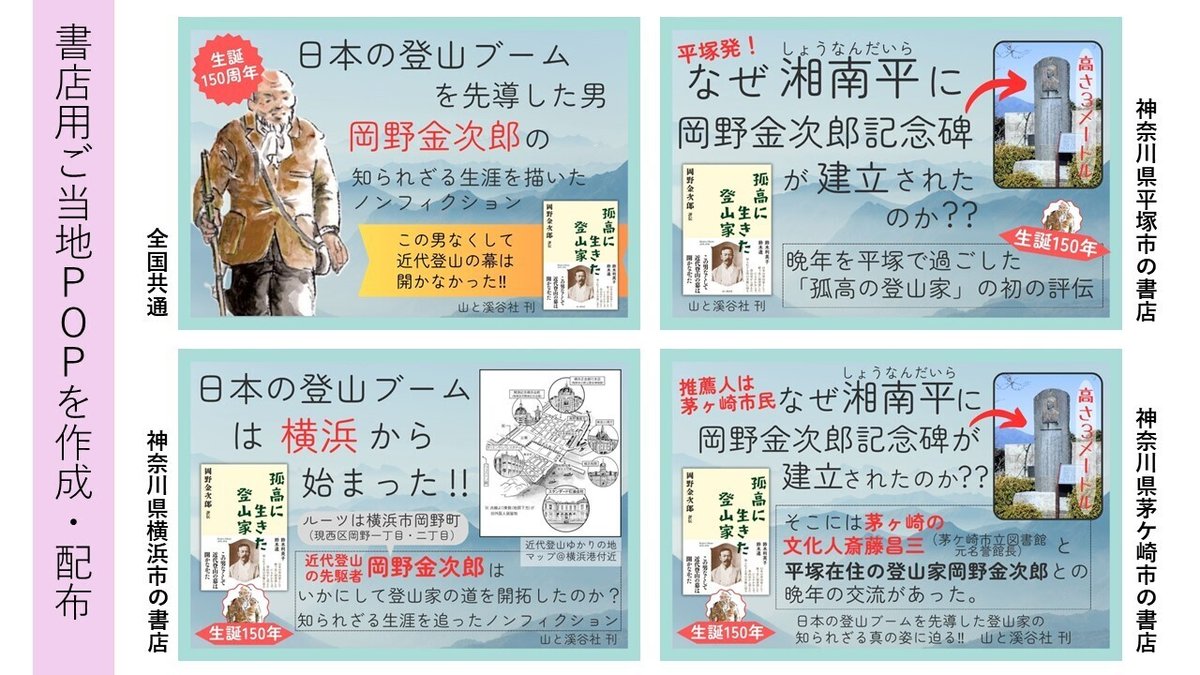

1.書店でご当地POPを展開

ゆかりの地域の書店に注力

販売開始に先立ち9月中旬。本の販促(販売促進)にあたって最初にアプローチしたのは、著者や岡野金次郎ゆかりの地域の書店です。

横浜市で生まれ育ち、晩年を平塚市で過ごした岡野金次郎のゆかりの地は、神奈川県内に点在しています。出版社の営業担当も神奈川県の書店に重点的に営業をかけたため、ゆかりの地域の多くの書店から注文が集まりました。

しかし何も知らずにそれらの書店を訪れた客たちは、そこに並んだ表紙を見ても、この本が「この地域ゆかりの本」だとは気づけません。

これまで地元の本が書店に並んでも、それが地元の本だと知られていないがために売り逃しているのを「もったいないな」と思うことが多々ありました。

そこで私が最初にとった行動は、「注文が集まっているゆかりの地域の書店向けにご当地POPを作成する」ことでした。

工夫した点は大きく2つです。

● この地域とのつながりに内容を絞って、できるだけシンプルに紹介

● ポストカードのサイズで作成

● この地域とのつながりに内容を絞って、できるだけシンプルに紹介

POPを作成するにあたって、デザインやキャッチコピーの参考にしたのはこちらです。

かつて平塚市の文教堂書店(すでに閉店)に「平塚ゆかりの本」であることだけを強調した潔いほど超シンプルな巨大POPが設置され、「この謎の家が平塚にあるんです!!!」のキャッチコピーで私の著書が100冊以上(冊数は書店の店長談含めて複数裏付けあり)も売れていくのを見ていました。そのため「参考にするならこのPOP!」とすぐに頭に浮かびました。

上手い下手はともかくとして、最初に平塚の書店用POPを作成し、そこから他の地域のPOPも作成していきました。

● ポストカードのサイズで作成

POPの巨大さは模倣できませんでしたが、大きさにはこだわりました。ポイントは「共有しやすさ」です。

なぜなら今回の本は、岡野金次郎の親族らを始めとする本の協力者が神奈川県内や関東一帯にそれなりの人数集まっていました。

そこで①データを共有して、②自宅のプリンターでもセブンイレブンのネットプリントサービスでも全国どこでもハガキにPOPをプリントできて、③誰もが地元の書店にPOPを配布できるようにと、ポストカードのサイズで作成しました。

出版社の営業担当には、複数冊の注文があった書店にはPOPを送ってもらうようにお願いし、ニーズがあれば他の地域にもご当地POPを展開していける体制を整えました。

今回大活躍したのがセブンイレブンのネットプリントサービスです。ハガキの持ち込みなしで、コピー機にデータ番号を入力して、その場で1枚50円できれいなPOPがプリントできます(同人誌の販促POP向け)。気軽にオリジナルのPOPやポストカードが作れるのでおすすめです。

地元の人に本の存在を周知

本が書店に並び始めた10月初旬。特に平塚市と茅ヶ崎市では、ほとんどの書店でPOP付で本が並びました。

書店で本を動かすのには、少しでもメディア露出を増やすことが効果的です。ここからはメディア展開に力を入れていきました。

地方紙の取材では、たいてい本がどこで手に入るかを聞かれて、記事の最後に販売先の紹介が記載されます。ここでもご当地POPを展開していく活動が生かされました。

POPのことも含めて活動エリアの書店情報をネット上で誰でも見られるようにウェブ記事とし集約し、下のリンク先を記者に伝えるようにしました。

平塚の駅ビルにある老舗のサクラ書店は、私が最もPOPの必要性を感じていた書店です。最初の10冊はすぐに売り切れ、地元のメディア展開に間に合うように追加注文してくれました。

POPをポストカードに

当初は書店用に作成したPOPでしたが、思わぬところで活用の場が広がっていきました。

本を出版すると、イベントに呼ばれたり、本を著者から何冊か直接購入したいといった話が出てきます。本の宣伝で気軽に渡せるちらしの需要も出てきます。そんなときにPOPの出番です。

POPをそのままポストカードにすることで、イベントの参加者や購入者に本のふろくとしてお渡しするなど、販促ツールとして様々なところで活用することになりました。

地域ごとの関係性を簡潔に書いているので、かばんに入れて持ち歩いて、人に説明する際にもささっと出して渡せるので便利です。

「書店POPはポストカードのサイズで作成すること」、これに尽きます。

2.新聞・雑誌などでのメディア展開

今回、私が最も力を入れた広報活動が、メディアへのアプローチでした。

本来は刊行前に仕込みを終えて、新刊本としてのニュースバリューがあるうちに一気にメディア露出するのが理想的なのですが、そこまで手がまわらず、かなりのスロースタートに。

しかし少ない人力で広報活動するのには、「一気にやらず少しずつ」「状況を見ながら臨機応変に軌道修正していく」というやり方が身の丈に合っていて、結果としてこのやり方でよかったです。

短い期間にPDCAサイクル(計画・実行・確認・改善)をたくさん回していった結果が、次のような展開につながっていきました。

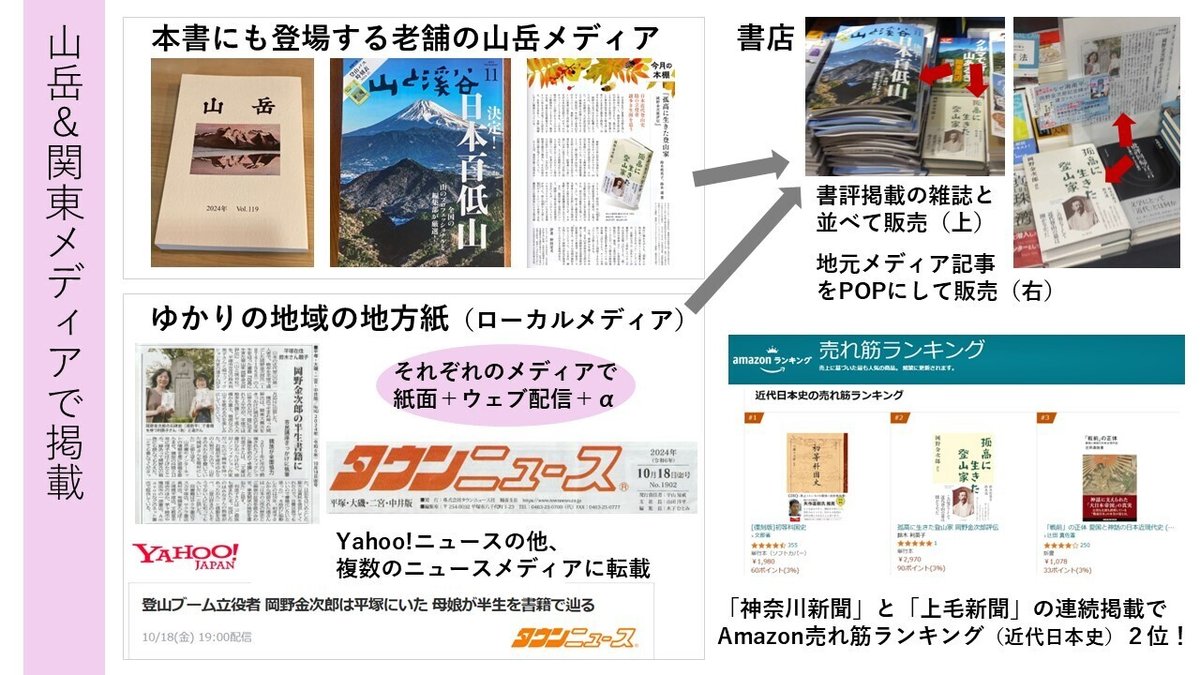

山岳メディアとローカルメディアからスタート

まず刊行から1ヵ月目。雑誌「山と溪谷」や日本山岳会の機関誌「山岳」といった老舗の山岳系メディアに始まり、神奈川県のローカルメディア、そこから全国紙の文化面全国版へと少しずつ露出を増やしていきました。

ローカルメディアと書店の組み合わせはとても相性がよいです。

例えば神奈川県の紙メディアは「タウンニュース」(神奈川県全域で朝日・毎日・読売・日経・産経・神奈川・東京の7紙への新聞折込を始め、多様な方法で配布・配信)の一強状態なのですが、多くの書店がタウンニュースの記事をPOPにして地元ゆかりの本を販売しています。今回の本を取材して記事にしてくれたのも、タウンニュース(平塚・大磯・二宮・中井版)が最初でした。

書店への掲載周知まではほとんど手が回りませんでしたが、それでも有難いことに、アウトドア本コーナーで「山と溪谷」(書評掲載)と隣り合わせで本を販売してくれたり、タウンニュースの記事を本のPOPにしてくれている書店を観測することができました。

各メディアの影響力は、Amazonランキングの跳ね上がり方で分かります。10月の衆議院選挙が終わったタイミングでの神奈川新聞と上毛新聞での連続掲載の際には、各ネット書店のジャンル別ランキングで軒並み上位に躍り出ました。

全国紙で本のメッセージを発信

こうして取材を受けていく中で強く実感したのが、記者に本のことを正確に・魅力的に伝える難しさです。

特に紙のメディアは文字数に限りがあるので、紙面で伝えられることは限られています。山の知識がない記者に話したことを要約してもらう難しさも実感しました。要は初期の取材で、伝える側としての著者の私の課題が次々と可視化されていきました。

取材を受けるたびに伝え方を大きく見直し、複雑な話をシンプルに、メッセージが伝わるように工夫しました。

● 本や岡野金次郎の概要、出版の経緯といった必ず聞かれる内容を、記事で伝わりやすくするために、伝え方を大幅にブラッシュアップ

● 言葉での情報だけでなく、写真も積極的に提供

神奈川新聞では「とにかく地元の人に本と岡野金次郎の存在を知ってもらいたい」という私の想いに記者が応えて、複雑で情報過多な本のエッセンスをうまく小さなスペースに詰め合わせた、要約の職人芸みたいな記事になっています。

伝え方は改善できたとして、あとは文字制限の問題です。

地方メディアに続いて11月(掲載順では7メディア目)。これまでの取組みが実を結んだと実感できたのが、毎日新聞の文化面全国版での掲載記事です。文化・芸能の「トピックス」のコーナーで、全国の読者に向けての充実した記事になりました。

私は当初から、「全国の山好きに向けて」と「関東民(神奈川県民)に向けて」の大きく2つの枠組みでメッセージを届けたいと考えていました。

岡野金次郎の山の実績として一般に知られているのは、日本人登山者として初めて槍ヶ岳に登頂したという冒険登山です。しかし彼は、趣味登山の概念がまだ日本にない時代から、難易度も記録も問わず好きに全国の山々を巡る登山スタイルの先駆者でもありました。

全国紙の文化面全国版で、文芸担当の山好き記者がすでに本を読み込んだ状態で、新たな岡野金次郎像を全国に向けて発信するこれ以上ない機会だと考え、私も入念に準備して取材に臨みました。

これ1つで出版の経緯から本の概要から岡野金次郎のことまで理解できる良質な記事になっています。

山岳文化と横浜の関係を発信

実は毎日新聞の紙面で「全国に向けて」とテーマを絞って話を深堀できたのは、早い段階から同じ毎日新聞で、全国版の記事と関東版(神奈川版)の記事の2本の掲載が決まっていたからです。

最初から、全国の読者向けに岡野金次郎の登山家像という本の王道の話、神奈川(関東)の読者向けに地域性のある話と、それぞれテーマを絞って記事を住み分ける話がついていたので、本当に伝えたいことを重点的に話すことができました。

毎日新聞2本目の記事は、神奈川県の地域面の「トップ扱い」で、メディア発信でずっと狙っていた横浜の話に多くの字数が割かれています。

「日本の近代登山発祥の地」といえば六甲山(神戸)が知られていますが、発祥(3人の外国人が山に登った)の神戸に対して、日本の近代登山文化が開花したのは横浜です(文化としての始まりの地)。

明治30年代の旧横浜居留地界隈を舞台に、岡野金次郎や小島烏水、ウォルター・ウェストンら、山好きな日本人と西洋人たちが出会い交流を開始したことで、近代登山の文化が生まれ、日本人に趣味登山が普及していきました。

これまで横浜はそういった視点では語られてこなかったので、大々的に発信したのは恐らくこれが初めてだと思います。記者や登山史に詳しい関係者とも話し合って、定義付けと裏付けもしっかりした上で記事にしてもらいました。

この記事は神奈川版で掲載されたあと、関東の他の地域でも随時掲載されていくそうです(12月時点での情報)。

新刊ニュースから草の根的な展開へ

12月にさしかかり、新刊本としてメディアで取り上げてもらうにはそろそろタイムリミットかなと思うようになりました。あとは書評や読者のブログ発信など、私の手を離れた広がりが少しでも増えてほしいと願うまでです。

ここでメディア展開は一段落と思っていたら、なんと毎日新聞での3本目の記事掲載が決定しました。

3本目は、この本は平塚の市民講座がきっかけで誕生した(調査が動き出した)ということで、さらにローカル面にフォーカスした内容になっています。1月に掲載予定です。

この本の誕生秘話や制作経緯(私も含めて複数人で調査を分担し、私が単独で執筆)については、毎日新聞の1本目・2本目の記事が分かりやすくまとまっていておすすめです。ここで紹介した該当の画像は、拡大して読める解像度にしています(小声)。

3.読者直通のコミュニケーション展開

10月まで書店向けアプローチ、11月までメディア向けアプローチに力を入れて、残すは消費者(読者)直通のアプローチです。

新刊本として書店やメディアで扱ってもらえるのには期限があるので、最初の2ヵ月は書店とメディア最優先で、他はほとんど後回しにしていました。

それらが落ち着き出した12月。忘年会のシーズンに入りつつあり、「ちらしを配りたい」というニーズが出てきました。

そろそろ個人対個人の発信もしていきたいという想いと、この本とも関係がある平塚の山岳会で配るちらしがあればという話をもらったのがきっかけで、「これは作らなければ!」と決心し、さっそくちらし制作に着手しました。

本の宣伝ちらしを作成・配布

●【表面】本の基本情報

下段はこの記事の「はじめに」に記載した本の紹介文(全文同じ)を使用

●【裏面】もう少し詳しい内容紹介と著者の略歴

これまで使用した本のPR文や著者情報の最終形をそのまま「ちらし」のレイアウトに組み直して使用

実は表面・裏面含めて、ちらし用の文章作成はしていません。メディアとのやりとりの過程で「ここがアピールポイント」というのを磨きに磨いて最終的に形になった非公開文章をそのままちらしのレイアウトに組み直しました。

裏面の「『孤高に生きた登山家 岡野金次郎評伝』はこんな本」では、「登山家の生涯」「横浜」「非公開の日記と手紙」「湘南平の碑」の4つから、相手に応じて「これとこれ」と選んで伝えていたのが、そのまま一覧になっています。

『孤高に生きた登山家 岡野金次郎評伝』はこんな本

01.日本近代登山の幕を開き、登山史から消えた登山家の全貌が明らかに

02.日本の近代登山文化が開花したまち横浜での山岳コミュニティの形成過程が明らかに

03.非公開だった岡野金次郎の日記で、小島烏水との関係性や旅の全貌が明らかに

04.湘南平に岡野金次郎記念碑が建立された詳細な経緯が明らかに

本来ならば、ちらしは販売に合わせて配るものです。しかし刊行当初は正直、山好きな人以外にどうやって本をアピールすべきか、どんな伝え方がいいのか迷っていました。

これまでの広報活動で改良を重ねてきた本のアピール内容を、メディア向けから一般公開向けへと「本の宣伝ちらし」として昇華させることができたのは、この2ヵ月の活動の成果です。

講演とイベント出演、横浜でのPR

12月中旬にちらしを印刷し、新たな広報活動として読者直通のコミュニケーション展開へと進み出しました。

とりわけここからはイベントのフェーズに入っていくことが現時点で決まっていることです。

もう1つ。実は一連の広報のくくりで一番長く準備してきたのが、横浜でのPRです。

私は当初から、この本が売れるポテンシャルが最も高いのが横浜だと考えていました。さらには本を書くにあたって、明治30年代の横浜(旧居留地界隈)が近代登山の幕開けや岡野金次郎を語る上で欠かせない重要な舞台だと考え、現地を歩いてストーリーの構想を練りながら執筆に着手しました。

出版後、横浜の書店用に作ったPOPの中の「日本の登山ブームは横浜から始まった」というキャッチフレーズは、10月、11月といろいろな人との言葉のキャッチボールを経て、12月には「近代登山が開花したまち横浜」というキャッチフレーズへと進化しました。

次の図のように、ここまでに書籍、POP、新聞記事、ちらしと、大きく4つの展開を経ています。

ここまで下地作りを進めてきたので、2025年は「近代登山が開花したまち横浜」を積極的にPRしていきたいと考えています。

4.本の特設サイトを開設

最後にネット発信の話です。

話は再び出版前まで遡ることになりますが、広報活動にあたって最初にしたことは、本の特設サイトを開設したことでした。公式ではないけれど、関連情報が集約された特設サイトということが分かるようにと、タイトルは「登山家岡野金次郎ニュースサイト」にしました。

自分の技量でできる簡易的なサイトで、情報の集約と発信が目的です。SNSなど個人でできることはたくさんありますが、広げすぎても手が回らないので、今回ネットでの積極的な発信はこれ1つに絞りました。

掲載記事はほとんどのメディアがSNSでも発信してくれているし(ただし有料記事が多い)、それらで情報を知って本のタイトルを検索する人は、たいていAmazonなどの本のページに直接行きます。よってこのサイトが本の購入につながることは正直ほとんどないと思っています。

しかしこのサイトがあることで、関係者と情報を共有するのにリンクを貼って知らせることができて、伝達・共有がスムーズになりました。特に書店情報を伝えるのに役に立ちました。

生誕150周年を迎えた2024年5月までの情報は、本に網羅的に載せています。そこから先のアーカイヴとして、情報が蓄積していけば、このサイトは新たな価値を持つようになると思います。

サイトに集約していた情報があったからこそ、この記事もすぐにデータを取り出して書き進めることができました。

本に収録のイラストを広報でも活用

『孤高に生きた登山家 岡野金次郎評伝』には、第十一章までの各章扉に、その章の内容を象徴するイラストと文章を載せています。

書店用ご当地POP、本の宣伝ちらし、岡野金次郎ニュースサイトと、販促ツールの作成で大活躍したのが本に収録されたこれら12点のイラストです。

イラストレーターさんにはイラストを描いてもらう段階で、「本に収録するイラストは、ネットやちらしなど本の宣伝でも広く使わせてほしい」と話をして同意を得ていました。

この本の宣伝にのみ使えるフリーの広報素材が豊富にあったことで、デザインの素人である私でもそれなりの広報物が作れて、言葉とビジュアルの両用で、やりたい広報活動を多様な方法で進めていくことができました。

まとめ

広報活動で形にしたことをさらりとまとめるつもりで書き始めたら、気合が入ってしまい、そろそろ1万字に達します。年末の良い振り返りになりました。

9月中旬から12月まで約100日間の広報活動で「形にしたこと」をまとめると、次のようになります。

「ひとり広報」で形にしたこと

● 3つの販促ツールを作成

→ウェブサイト、本の宣伝ちらし、書店用ご当地POP

● 9つのメディアで掲載

→すべて紙メディア(内訳は取材記事6、寄稿1、書評記事2)

● ご当地POP展開からメディア展開まで、本の販促・広報PRを総合的に展開

→内容はこの記事参照

この記事のタイトル「【ひとり広報】100日間で実行した本の販促と12のメディア展開」は、9つの紙メディア掲載に、書店、ウェブ、ちらしの3メディアを加えて「12のメディア展開」としています。自らの広報活動に端を発する広がりの数として、この分類と数え方が最もしっくりくるからです。

もちろん、ひとり広報といっても本当に1人だけでできるものではありません。例えば9つのメディア掲載の多くは私が広報役(つなぎ役)をして形になったものだけれども、人からの紹介であったり、中には特に関与していないものも含まれています。

しかし広報の最終形として最も理想的なのは、私の手を離れていろんな人が勝手に本を広めてくれることです。私が動いて実現したメディア掲載よりも、何もせずに掲載されていたもののほうが、広報担当としての成果は大きいはずです。

だからここまでの「12のメディア展開」は、関与度や思い入れが強いものを中心に振り返ってはいるけれど、広報成果としては12の展開すべてを一律にカウントするというのが私の基本スタンスです。

書店展開にしても今回私がやったのは、ご当地POPのコンセプトとPOPの作成のみです。

これに関しても私が考える最も現実的な広報活動は、全体の流れや状況(本を売るための仕組みとかまわりとの関係性とか)をよく見て把握して、「ここの足りてない部分をこうおぎなえばうまくいきそう」という読者につながるまでの接続を、自分なりに担っていくことです。

だから現状の書店販売にPOPが加われば読者までの接続がうまくいくと考えて、その部分を自ら担う。他も「本を売る・広める」という目的に向かって、自分にできる最良の方法を考えて、1つ1つアイデアを形にしながら読者への接続先を増やしていく(その結果が12のメディア展開)。これが私にとっての「ひとり広報」のスタンスです。

この記事の読者に向けて

長い記事をお読みいただきありがとうございます。ここまで読んで『孤高に生きた登山家 岡野金次郎評伝』に興味を持ってもらえたのであれば、ぜひ本にも触れてもらえると嬉しいです。

岡野金次郎は典型的な「死後に評価された登山家」です。本書のプロローグで私は次のように書きました。

登山家人生を終えたあとも死後数十年にわたって徐々に評価を高めていった一連の出来事は、先駆的なことを成した人たちがどのようなプロセスを経てのちの人々に評価され、歴史がどのようにつくられていくのかを私たちに雄弁に語ってくれる。岡野金次郎の人生を追うことは、山岳界の歴史を辿り直して、その歴史のつくられ方を再検証していくことでもあった。

この本は一人の登山家の生涯を追った山岳ノンフィクションですが、裏テーマは「歴史のつくられ方」です。そういったことに興味がある人には、特にこの本をおすすめします。