島木健作『癩』

島木健作『癩』を読了した。感銘甚しくこの作品の…、言葉につまる。ここで今の思いを述べるべきではないと思ったが、やはり僅かでもこの衝迫を綴っておこうと思う。

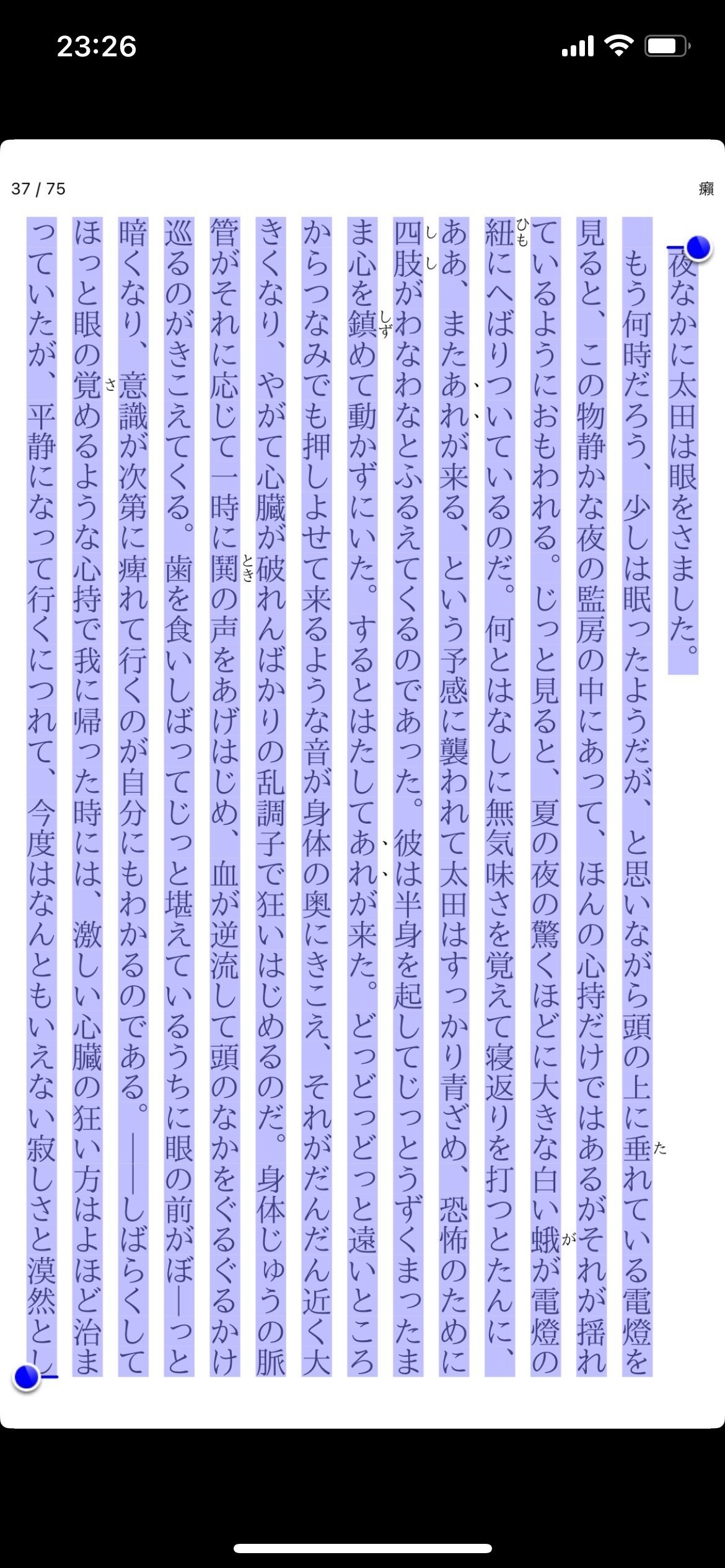

添付投稿で動悸の起床時の苦痛を言及しているが、それを寸分違はず描破している場面を貼付する。動悸の懊悩である。

「動悸の懊悩」と言ったが、「動悸」について、日常において「動悸がする」などと口にするように、それ自体

は何かの症状の予兆的扱いに埋没しがちなものを、神経衰弱時においては動悸それ自体が一つの苦悶である事、その心理解剖の記録を私はこれまで見たことがなかった。単に拘禁ノイローゼでもなく単に結核でもない。凡ゆる要因、その襞の絡まりが成す神経衰弱の根源に肉薄する描写であろう。

以上で終わるならば、この作品は共鳴による感動に帰着したかもしれない。拘禁ノイローゼの死刑囚を取材し文学化した名作加賀乙彦『宣告』のそれに匹敵することはなかった。

だが、『癩』は終わらなかった。

それが次の添付である。

ところで三島由紀夫はこの作品を実存主義の先駆というが的を射ている。実存とは本質としての自分に先行して自己存在の始まりのような意味であるが、この岡田という人物は実存主義的人間である。

癩病(作品を尊重しそのまま表現する。)に侵され、身体が半分腐り、遠からず死の運命を覚えながらも、岡田は「ただこれだけのことは今でもはっきりと君に言える」と言い、それは思想犯として収監され呪咀すべき病苦に罹患しながらも、自分が当時の思想的理念に殉じている悲壮さであり、強靭なる決意である。彼は共産主義のイデオロギー、その希望を自己の生き様の本質として昇華させたのである。

彼のこの実存主義的生が暗澹たる小説世界にあって一条の光芒となる。死はもはや単なる現象、一個人の終わりとしての意味合いを喪失し、「一粒の麦もし死なずば」の如くに種を胚珠し新たな生へと萌芽していく循環されたものとなる。

島木健作は若くして肺結核を患う。結核文学とも言われるべき作品群には、病気となり社会的隔絶者、謂わば異邦人となった者達の社会との懸隔が当事者でしか紡げない眼差しによって語られる。その光源には、あるいはpessimismの表白といったものもあるが、その慨嘆、絶望、狂気さえもが一個人の煩悶でありながらある種の普遍性、それはド氏の言葉を借りれば「共苦」を与てくれているのだ。故に文学は尊貴である。故に芸術は歴史を過去・現在・未来と貫流し続けていく。故に、故にこそ学問は存在の意義を有する。究極的に学問は他者(他なる存在)への志向性を畢竟免れ得ないからだ。