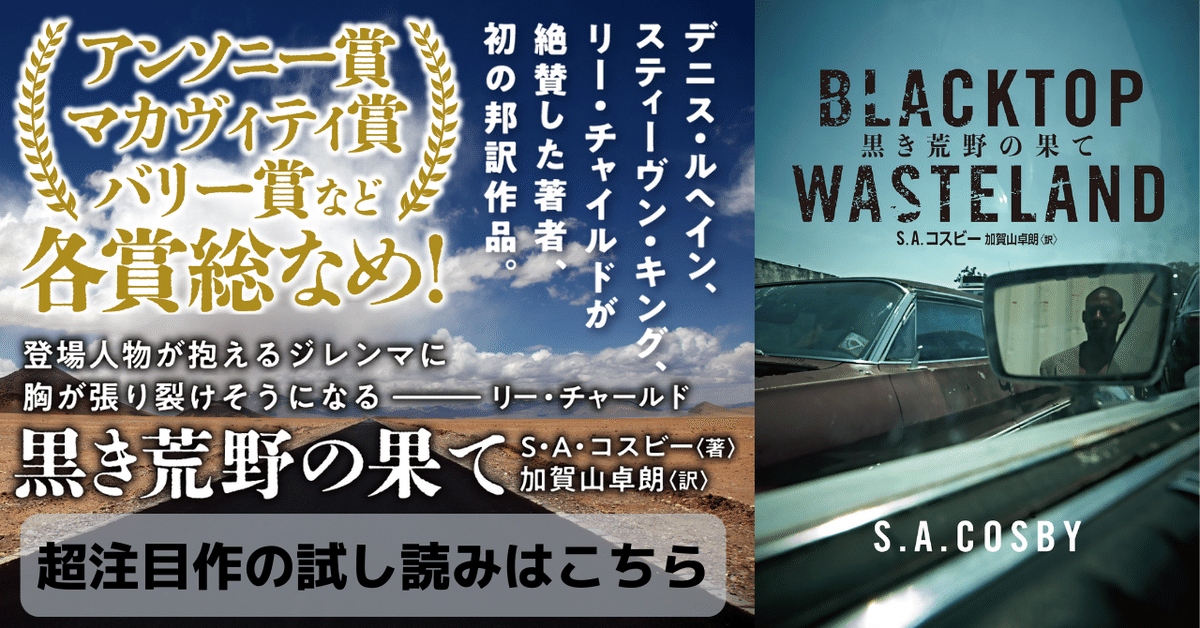

【試し読み】『黒き荒野の果て』(S. A. コスビー)

黒き荒野の果て

S. A. コスビー [著]

加賀山 卓朗 [訳]

1

ヴァージニア州シェパーズ・コーナー

二〇一二年

ボーレガードは夜空が絵のようだと思った。

月が雲のうしろから顔をのぞかせると、湧き起こった笑い声はすぐにうるさいエンジン音でかき消された。近くのシボレー・シェベルのカーステレオから出ている重低音が激しく胸に響く。誰かに心肺蘇生をされている気分だった。ほかに十台あまりの新型車が、古いコンビニのまえに無造作に駐まっている。シェベルに加え、マーべリックが一台、インパラが二台、カマロが数台、ほかにもアメリカのマッスルカー全盛期を代表する車が五、六台。ひんやりした空気はガソリンとオイルのにおいで満たされていた。排気ガスと焦げたタイヤの強烈なにおいが鼻をつく。誰に届くわけでもないコオロギとヨタカの合唱。ボーレガードは目を閉じ、耳をすました。かろうじてだが、聞こえる。それは求愛の叫びだった。人間も人生の大半で同じことをしている。

頭上の看板に風が吹きつけた。六メートルほどの支柱からさがったその看板が、風で前後に揺れてキーキー鳴った。

そこには白地に大きな黒い文字で〈カーター・スピーディ・マート〉という店名が書かれていた。板は年季が入って黄ばみ、文字もすり減って縁が欠けていた。安物のペンキが乾燥肌のようにはがれ落ち、〝SPEEDEE〟の二番目のEが消えている。ボーレガードは、カーターに何があったのだろうと思った。彼もどこかに消えてしまったのか。

「伝説のオールズに挑戦しようって生意気なやつはいないのか! 家に帰ってブスなかみさんと火曜の晩のお愉しみか? けどマジでこの伝説のオールズには敵わないぜ! こいつはたったの一秒で時速百キロだ。直線勝負で五百ドル。ん? おまえらずいぶんおとなしいな。かかってこいよ。このオールズには大勢の坊やのポケットを軽くしておうちに帰してやった歴史がある。お巡りを振りきった数も、デュークボーイズ(TVドラマ『爆発!デューク』のボー・デュークと、いとこのルーク。毎回カーチェイスがくり広げられる)より多い! ただのオールズが相手じゃないんだ、なあ!」ウォーレン・クロッカーと名乗る男が得意げに言った。76年式オールズモビル・カトラスのまわりを気取って歩いている。美しい車だ。ダークグリーンの車体、クロームのホイールリム、液状の稲妻のように走るクロームの外装トリム。スモークガラスとLEDライトが、どこか発光性海洋生物めいたこの世ならざる青い光を放っていた。

ボーレガードは、ウォーレンがオールズモビルの百戦百勝について減らず口を叩いているあいだ、ダスターに寄りかかっていた。話を続けさせた。話には意味がない。口で車は走らず、話は雑音にすぎない。ポケットの所持金は千ドル。この二週間の修理工場での稼ぎで、請求の支払いをひととおりすませたあとに残った利益のすべてだった。仕事場として借りている建物の賃料には八百ドル足りない。賃料に使うべきか、下の子の眼鏡に使うべきか。だがじつのところ、選択の余地などなかった。それでいとこのケルヴィンを頼り、直近で開催されるストリート・レースを調べてもらったのだ。ケルヴィンはいまだに、賭けレースがどこでおこなわれるかを知っている連中の知り合いの知り合いだった。

かくして彼らはディンウィディ郡のすぐ外、公認ドラッグレースの開催場から十五キロほど離れたあたりにいた。ボーレガードはまた目を閉じた。ウォーレンの車のアイドリング音に注意を向けた。鼻高々に自慢しているが、まちがいなくカチカチという音が聞こえる。

ウォーレンのエンジンはバルブに問題がある。可能性はふたつ。まず、そのことを知りながら許容範囲と見なし、エンジンを全開にすればなんとかなると思っている。もしかすると、ナイトロシステム(亜酸化窒素[ナイトラス・オキサイド]をエンジン内部に噴射して爆発的なパワーを得るシステム)を取りつけていて、バルブひとつくらい放っておけということかもしれない。あるいは、不具合があるのを知らずに、くだらないことをしゃべりつづけているかだ。

ボーレガードはケルヴィンにうなずいた。いとこは人混みのなかを歩きまわって、高額の賭けレースを仕掛けようとしていた。この場所ではすでに四勝負あったが、二百ドルを超える賭け金を出した者はいなかった。そんなことならやってもしかたがない。ボーレガードに必要なのは、最低でも千ドルの賭けだった。ダスターを見て、これで楽に儲けられると考える誰かが必要だ。地味に抑えられた外装を見て、こんなのが勝つわけないと思ってくれる誰かが。

ウォーレン・クロッカーみたいな馬鹿が必要だった。

ウォーレンはこの夜一レースで勝っていたが、そのレースはボーレガードとケルヴィンが到着するまえに終わっていた。欲を言えば、賭けるまえにこの男の走りを見ておきたかった。ハンドルさばきはどうだったか。ルート83のこのひび割れたアスファルトをどう克服して走ったか。しかし〝飢えたる者は食を選ばず〟だ。ここまでやってくるのに一時間半かかった。それでも来たのは、レッド・ヒル郡には彼に挑戦する者がいないことがわかっていたからだ。ダスターに乗ったボーレガードには誰も挑戦したくない。

オールズモビルを点検してまわっているウォーレンのまえに、ケルヴィンが出ていった。「そこにいるおれの連れだけど、十人のダチが証言してくれるぜ。あんたがまだ一速から二速に変えようってところで、こいつは二速で百十キロ出してるって」ケルヴィンは夜に響きわたる声で言った。まわりの話し声が急にやんだ。コオロギとヨタカが狂ったように鳴いている。

「それとも、達者なのは口だけか?」ボーレガードが言った。

「おーっと、やばいぜ」集まっていた野次馬のひとりが言った。ウォーレンが足を止め、車のルーフにもたれた。長身痩躯で、黒い肌が月の光で青く見えた。

「ほう、聞き捨てならんな、この野郎。証明できるものはあるのかよ」彼は言った。

ボーレガードは財布を取り出し、大きな手で百ドル札十枚をトランプの手札のように扇状に広げた。

「問題は、あんたのほうに証明する度胸があるかどうかだな」ケルヴィンがクワイエット・ストームを流すDJのような声で言い、ウォーレン・クロッカーにひどくゆがんだ笑みを向けた。ウォーレンは舌先で頬の内側を押した。

数秒がすぎ、ボーレガードは胸にうつろな気持ちが広がるのを感じた。ウォーレンの頭で歯車が動くのがわかった。引き下がるつもりか? 一瞬そう思ったが、相手が断らないのはわかっていた。どうして断れる? 自分を追いこんでしまっているし、引き下がるのはプライドが許さない。それにダスターはたいしたことのない車に見える。車体はきれいで錆もないが、赤いリンゴ色の塗装はショールーム向きではなく、革のシートにはほころびや裂け目が数箇所ある。

「いいだろう。ここからあのまんなかで裂けたオークの木までだ。金はシャームが預かる。車の権利書にしたいなら別だが」ウォーレンが言った。

「いや。そいつに預けよう。ゴール判定は誰にさせる?」ボーレガードは訊いた。

シャームが別の男にうなずいた。「おれとジェイミーが判定する。あんたの連れもいっしょがいいか?」やけに甲高い声だった。

「ああ」ボーレガードは言った。ケルヴィン、シャーム、ジェイミーがシャームの車に乗りこんだ。下塗りだけで塗装が終わったノヴァだった。車は四百メートル先のふた股の木に向かって走り去った。ボーレガードは、ここに着いてからほかのドライバーを見かけていなかった。たいていの人はこの道を避け、州間高速道路から分かれて本来のシェパーズ・コーナーを通り抜ける四車線のハイウェイを使う。いまいる地域は開発から取り残されていた。そこのコンビニのように見捨てられている。過去の亡霊に取り憑かれたアスファルトの荒野だ。

ボーレガードはうしろを向いてダスターに乗りこんだ。エンジンをかけると、怒ったライオンの群れのような音がした。振動が内燃機関からハンドルへと伝わる。アクセルを数回踏むと、ライオンがドラゴンに変わった。ヘッドライトのスイッチを入れる。道路の中央に二本の黄色い線が甦った。シフトレバーをつかんで一速に入れる。ウォーレンが駐車場から車を出し、ボーレガードはその隣についた。人混みのなかにいたひとりが歩いてきて、二台のあいだに立った。その男が片方の腕を空へ伸ばした。ボーレガードは星々と月をまた一瞥した。視界の端で、ウォーレンがシートベルトを装着していた。ダスターにはシートベルトがない。父親がよく言っていた。万一衝突事故に遭ったときのシートベルトの役割はひとつだけ、葬儀屋が車から人を出すのをむずかしくすることだ、と。

「いいか?」ふたりのあいだにいる男が大声で言った。

ウォーレンが親指を立てた。

ボーレガードもうなずいた。

「ワン、ツー……スリー!」男が叫んだ。

勝つ秘訣はエンジンじゃない。関係はあるが、いちばん肝心なのはそこじゃない。みんなあまり口にしたがらないが、本当に大事なのは運転術だ。怖がって車を走らせれば、おまえの負け。エンジンをまた作り直したくない、みたいな走りでも負ける。フィニッシュラインに着くこと以外、何もかも忘れろ。盗んだクソ車を走らせるみたいに飛ばせ。

ダスターを走らせるたびに、ボーレガードには父親の声が聞こえた。仲間のために走らせているときに聞こえることもあった。そういうときには、それを苦々しい知恵として受け取った。父親のようになってはいけないことを思い出させる、馬鹿げた助言として。父親は墓に入れない幽霊だった。

アクセルを床まで踏みこんだ。タイヤがスピンし、ダスターの後部から白い煙が立ち昇った。胸にGがかかり、胸板を押しつぶした。ウォーレンの車が急発進し、前輪ふたつが道路から浮いた。ボーレガードが二速に入れると、ダスターの前輪は鷲の爪のように路面をとらえた。

闇夜を疾走するあいだ、道の両側の木々はぼやけて揺らめいた。ボーレガードは速度計をちらっと見た。時速百十キロ。

クラッチを踏んで三速にシフトした。ギアのノブには数字がない。父親がノブ代わりにビリヤードの古い八番ボールを取りつけていた。数字は不要だった。何速なのかは感覚でわかる。音でわかる。車はオオカミが毛をぶるっとさせるように震えた。

時速百四十五キロ。

革のハンドルが手のなかで軋んだ。シャームの車が前方の路肩でアイドリングしている。四速にシフトアップ。エンジン音が轟きから神の鬨の声に変わった。デュアルマフラーは神の到来を告げるラッパだ。ペダルは床に踏みつけたまま。ダスターは攻撃直前のヘビのように力をためて飛びかかろうとしているようだった。速度計は時速百七十キロに達した。

ダスターは、ウォーレンの車が接着剤のぬかるみにはまっているかのように抜き去った。ふた股のオークの老木がサイドミラーで急に小さくなった。バックミラーには両手でガッツポーズをするケルヴィンが映った。ボーレガードはクラッチを切って一速までシフトダウンした。さらに速度を落とし、三点方向転換をして、古いコンビニに引き返した。

ボーレガードはウォーレンのすぐあとから駐車場に入った。数分遅れて、シャーム、ケルヴィン、ジェイミーが戻ってきた。ボーレガードは外に出て車のフロントにまわり、ボンネットにもたれた。

「その老いぼれダスター、なかなかやるな!」恰幅がよく鼻の幅が広い黒人男が額に玉の汗を浮かべて言った。彼がもたれかかっているのは白と黒のマーベリック、フォードが出したダスターのライバル車だった。

「どうも」ボーレガードは言った。

シャーム、ジェイミー、ケルヴィンがノヴァからおりた。ケルヴィンがダスターに駆け寄り、左手を差し出した。ボーレガードはその掌を見もせずにパチンとやった。

「逃亡奴隷みたいにケツに鞭をくれてやったな」ケルヴィンが言い、胸の奥から馬鹿笑いを発した。

「いかれたバルブのせいさ。あの排気口を見てみろ。オイルが燃えてる」ボーレガードは言った。オールズの排気口から黒い煙が出ていた。シャームが寄ってきて、ボーレガードに札束をふたつ渡した。ボーレガードの千ドルとウォーレンが出した札束だ。

「そこのボンネットには何が隠れてる?」シャームが訊いた。

「ロケット二機と彗星さ」ケルヴィンが言った。シャームは吹き出した。

ウォーレンがようやくオールズモビルからおりて、腕組みをして車のそばに立った。顔がひん曲がっていた。「フライングしたやつに、おれの金を渡すのか?」彼が訊いた。

騒がしかった野次馬が死んだように静まりかえった。ボーレガードはボンネットから動かず、ウォーレンのほうも見なかった。その声が剃刀のように夜を切り裂いた。

「インチキをしたとでも?」

ウォーレンは腕をほどき、また組んだ。細い首にのった大きな頭を左右に振った。

「カウントが終わるまえに車ふたつ分まえに出てたって言ってるんだよ。それだけだ」ウォーレンは言った。だぶだぶのジーンズのポケットに手を入れ、また出した。どこに置けばいいのかわからないようだった。最初の威勢のよさは見る影もない。

「おまえを負かすのにインチキなんかするか。バルブもれの音からして、エンジンはいまにも動かなくなりそうだった。バージンのプッシーより頑固にな。ドライブシャフトとリアが重すぎるんだ。だから発進するとき急に飛び出す」ボーレガードは言った。ボンネットに手をついて体を離し、ウォーレンのほうを向いた。ウォーレンは夜空をじっと見ていた。自分の足をじろじろ見ていた。ボーレガードを見ること以外はなんでもしていた。

「なあ、ほら、あんたの負けだ。負けを認めろよ、オールズの伝説は思ってたほどじゃなかったってな」ケルヴィンが言った。人混みのそこここで爆笑が生じた。ウォーレンは足先で体の向きを変えた。ボーレガードは三歩で距離を詰めた。

「さあ、おれがどうやってインチキしたか、もう一度言ってみろ」彼は言った。

ウォーレンは唇をなめた。ボーレガードはウォーレンより背は低いものの、幅は二倍ある。がっしりした双肩と引き締まった筋肉。ウォーレンは一歩あとずさりした。「いや、だから……」クレープ紙のように薄っぺらな声だった。

「だから? だからじゃさっぱりわからんな」ボーレガードは言った。ケルヴィンがふたりのあいだに割って入った。

「まあまあ、バグ、行こう。金も入ったんだし」

「こいつが撤回するまでだめだ」ボーレガードは言った。ほかの連中が何人か、彼らのまわりに集まっていた。「やっちまえ!」と学生のノリであおりだすのは時間の問題だ、とケルヴィンは思った。

「なあ、撤回しろよ」彼は言った。

ウォーレンは首を左右に振った。ボーレガードをまっすぐ見ようとしないし、まわりの人だかりも見ない。「つまり、おれの勘ちがいだったかも。だから─」と言いかけたが、ボーレガードが手を上げた。ウォーレンが口を閉じるとパクッという音がした。

「〝だから〟はもういい。〝勘ちがい〟も受けつけない。撤・回・しろ」ボーレガードは言った。

「やり返さないのか、おい!」人だかりから誰かが叫んだ。

ケルヴィンがウォーレンのほうを向いて低い声で言った。「みんなのまえで恥をかきたいのか。おれのいとこに冗談はつうじないぞ。撤回しろ、歯抜けにならずに家に帰りたきゃ」

ボーレガードは両手を脇におろし、一定の間隔で拳を握ったり開いたりした。ウォーレンの目を見た。キョロキョロして、言ったことを撤回せずにすむ抜け道を探しているようだ。撤回しないのはわかっていた。できないのだ。ウォーレンのような男は己の傲慢を糧に生きている。彼らにとってそれは酸素のようなものだ。撤回できないのは、息を止められないのと同じことなのだ。

ヘッドライトで駐車場が明るくなった。青い光が〈スピーディ・マート〉の古びた外装を一瞬照らした。

「くそ、セックス・ライトだ」ケルヴィンが言った。ボーレガードは、赤い覆面パトカーが〈スピーディ・マート〉の出口をふさぐように斜めに駐車するのを見た。数人が自分の車にゆっくりと戻っていったが、ほとんどの者はただじっと立っていた。

「セックス・ライト?」汗かきの男が言った。

「ああ、あれを見たらクソみそにやられるからさ」ケルヴィンが言った。保安官補がふたり車からおりてきて、懐中電灯を取り出した。ボーレガードは片手を上げて光をさえぎった。

「ここで何してる、おまえら? ちょっとした夜間レースか? それにしちゃ全米自動車競争協会の標示が見当たらないな。どこか協会の標示があるか、ホール保安官補?」ホールではないほうの保安官補が言った。ブロンドっぽい白人で、顎が真四角すぎて、ひげを剃るために幾何学を学ぶ必要がありそうだった。

「いや、ジョーンズ保安官補、どこにもない。全員、身分証を出して地面に坐れ」ホール保安官補が言った。

「何もしてませんよ」汗かきの男が言った。「ここに駐車してただけで」

ジョーンズがくるっと振り返り、拳銃に手をかけた。

「頼みごとをしてるわけじゃない。さっさとケツをおろせ。全員、免許証を出して地面に坐るんだ」集団は二十人くらい、車は十五台ほどだった。といっても全員黒人で、警官ふたりだけが白人で拳銃を持っている。みな財布を取り出し、舗装の上に坐った。ボーレガードは、コンクリートの割れ目から生えている草の上に坐った。財布から運転免許証を取り出した。警官は列の反対側の端から確認を始め、集団のなかほどまで進んできた。

「令状が出てるやつはいないか? 子供の養育費の滞納や、暴行、窃盗?」ホールが訊いた。どこの郡から来た警官か、ボーレガードは知りたかったが、目にライトを当てられっぱなしだった。ジョーンズが彼のまえで立ち止まった。

「令状は?」ボーレガードの免許証を取り上げながら彼が訊いた。

「ない」

ジョーンズはボーレガードの免許証を懐中電灯で照らした。肩のワッペンに〝警察〟とあった。

「どこの郡から来た?」ボーレガードは訊いた。ジョーンズが懐中電灯の光を彼の顔に浴びせた。

「くそくらえ郡、人口一名だ」ジョーンズはボーレガードに運転免許書を戻した。振り返り、肩の無線に向かって話をした。ホールも同じことをしていた。ヨタカとカエルとコオロギがコンサートを再開していた。警官ふたりが無線の向こうの誰かと打ち合わせて数分がすぎた。

「オーケイ、こうしよう。令状が出てるやつが何人かいる。出てないやつもいる。だが、それはどうでもいい。シェパーズ・コーナーのこの道路を好き勝手に使うことは許されない。だから、今回は見逃してやるが、戻ってくる気にならないように、レーシング税を納めてもらう」ホールが言った。

「レーシング税ってなんだよ」汗かきの男が訊いた。ジョーンズは銃を抜き、汗かきの男の頬に銃口を突きつけた。ボーレガードの胃が縮んだ。

「財布の中味すべてだ、このデブ。それとも警察の暴行の犠牲者になりたいか?」ジョーンズが訊いた。

「聞こえたな? ポケットを空にしろ、さあ」ホールが言った。そよ風が吹きはじめ、ボーレガードの顔を心地よくなでた。その風でスイカズラの香りが漂ってきた。警官ふたりは一列に坐った男たちのまえを歩いて、彼らの手から金を取り上げた。ジョーンズがボーレガードのところに来た。

「ポケットを空にしろ」

ボーレガードは警官を見上げた。「おれを連れてけ。逮捕しろよ。だが、金は渡せない」

ジョーンズは銃口をボーレガードの頬に当てた。銃器用オイルのきついにおいが鼻をつき、喉の奥に張りついた。

「そこにいるおまえの友だちに言ったことを聞いてなかったのかもしれないな」

「友だちじゃない」ボーレガードは言った。

「弾を食らいたいのか? お巡りの手を借りて自殺するつもりか?」ジョーンズが言った。目が月光で輝いていた。

「いや。金を渡したくないだけだ」ボーレガードは言った。

「バグ、やめとけ」ケルヴィンが言った。ジョーンズが彼をちらりと見た。銃がケルヴィンに向けられた。

「あいつはおまえの友だちだろ、え? 耳を貸すべきだな、バグ」ジョーンズはニヤリと笑い、黄ばんで曲がった歯をのぞかせた。ボーレガードは自分の分とウォーレンから勝ち取った分の札束を出した。ジョーンズは彼の手からそれを取り上げた。

「いい子だ」

「よし。さあ、ここから出ていけ。もうシェパーズ・コーナーには戻ってくるなよ」ホールが言った。ボーレガードとケルヴィンは立ち上がった。ぼそぼそと不平をこぼしながら、男たちが散っていく。息を吹き返したチャージャーやシェベル、マスタング、インパラのうなりが夜を満たした。ケルヴィンとボーレガードはダスターに乗りこんだ。警官たちはすでに移動して、まわりの車はスピード違反にならない範囲ですばやく走り去るところだった。ウォーレンはまっすぐまえを見つめてオールズの車内に坐っていた。

「車を出せ、ウォーレン」ホールが言った。

ウォーレンは両手で顔をこすりながら、「動かねえ」とつぶやいた。

「何?」ホールが言った。ウォーレンは両手を顔から離して、「エンジンがかからねえんだよ!」と言った。ケルヴィンが笑った。ボーレガードは車を駐車場から出した。

そこで左折して、狭い道路のほうに向かった。

「州間高速はあっちだぞ」ケルヴィンが言った。

「ああ。町はこっちだ。バーもな」ボーレガードは言った。

「金もないのにどうやって飲む?」ケルヴィンが言った。

ボーレガードはダスターを停め、古い林道の入口に後退させた。ライトを消し、車をアイドリング状態にした。

「あいつらは本物のお巡りじゃない。制服に郡のバッジがなかった。それに銃も三八口径だった。お巡りは三八口径なんか持たない、二十年前じゃあるまいし。それにあいつの名前を知ってただろ」ボーレガードは言った。

「ちくしょう。だまされた」ケルヴィンはダッシュボードに拳を叩きつけた。ボーレガードはいとこを睨みつけた。ケルヴィンはダッシュボードをなでて、革のへこみを均した。「あっと、すまん。で、どうする気だ?」

「ウォーレンは車が動かないとほざいてた。あとに残ったのはやつだけだ」ボーレガードは言った。

「やつがチクったのか?」

「いや、あいつらはグルだ。居残ったのは分け前をもらうためさ。おれたちレース参加者は地元の人間じゃないし。ウォーレンみたいなやつは、これから祝杯をあげると思う」

「インチキ呼ばわりとかは、みんな芝居だったのか」

ボーレガードはうなずいた。「おれを引き止めたかったのさ。仲間が着くまでの時間稼ぎだ。あいつは人集めのためにとりあえず数回レースに出た。おそらく集まった連中の金まわりを確かめてたんだろう。そしておれがあの金を預けたとき、仲間にショートメッセージを送った」

「あんちくしょう。まあ、キング牧師なら誇らしく思うところだ。白人と黒人が協力し合うところに」ケルヴィンが言った。

「ああ」

「本気でやつがこっちに来ると思うか? さすがにそこまで馬鹿じゃないだろ、どうだ?」

ボーレガードは何も言わなかった。指でハンドルをトントン叩いた。ウォーレンが言ったこと、やったことすべてが芝居だったわけではない。あの男は本当に思い上がったクズだ。ああいうタイプは捕まるなどと思いもしない。いつも自分だけが一歩先んじていると思っている。

「クルーのために車を走らせてたときには、ああいうのによく出くわしたよ。あいつはこのあたりの人間じゃない。あの訛りはリッチモンドの北のほうだろう。アレクサンドリアとか。ああいう手合いは家に帰ってから祝うなんて無理だ。祝いたくてたまらない。勝ったと思ってるからな。おれたちに一杯食わせたと思ってる。アルコールが出るいちばん近くの店に寄って、いますぐ飲みたい。仲間は偽の制服でうろうろできないから、ひとりでいるだろう。さっきみたいに大口を叩いて。そうしないではいられないはずだ」

「本当にそう思うんだな?」ケルヴィンが言った。ボーレガードは答えなかった。あの金を取り返さずに家には帰れなかった。千ドルでは賃料に足りないが、ないよりましだ。ウォーレンは町に出て酒を飲むと直感がささやいていた。ボーレガードは直感を信じた。信じるしかなかった。

数分がすぎ、ケルヴィンが腕時計を確認した。

「なあ、もう─」と言いかけたとき、一台の車が彼らのまえを勢いよく通りすぎていった。明るい緑の塗装を月光にきらめかせて。

「伝説のオールズだ」ボーレガードが言った。オールズモビルを追って車を出した。ウォーレンのあとについて平原やなだらかな丘の道を走った。平屋の家や移動式住宅を通過するうちに、玄関ポーチのランプや屋外照明の光が減り、月光に置き換わっていった。チーズをスライスできるほど鋭いカーブを曲がると、シェパーズ・コーナーのダウンタウンが視界に入ってきた。くすんだ色のコンクリートと煉瓦の建物が集まり、青白い街灯で照らされていた。図書館、薬局、レストランが通り沿いに並んでいる。歩道のいちばん先のあたりに、横に広い煉瓦造りの建物があり、ドアに〈ディノズ・バー・アンド・グリル〉と書かれていた。

ウォーレンが右折し、〈ディノズ〉の裏手に車をまわした。ボーレガードはダスターを路上駐車した。後部座席に手を伸ばして、モンキーレンチをつかんだ。歩道には誰もいないし、〈ディノズ〉の入口にたまっている人もいない。ダスターのまえには車が数台駐まっていた。店の壁越しに、ヒップホップのディープでトライバルなビートがもれていた。

「ここにいてくれ。誰か来たらクラクションを鳴らせ」ボーレガードは言った。

「殺すなよ」ケルヴィンが言った。ボーレガードはなんの約束もしなかった。車からおり、早足で歩道を進んで、〈ディノズ〉の駐車場を横切った。建物の裏の角で止まり、端から顔を出して盗み見ると、ウォーレンがオールズモビルの横に立って小便をしていた。ボーレガードは裏の駐車場を走った。バーからもれてくる音楽が足音をかき消してくれた。

ウォーレンが振り返ろうとした瞬間、ボーレガードはレンチで殴りつけた。ウォーレンの僧帽筋に工具がめりこみ、湿った鈍い音がした。ボーレガードの祖父が食卓で鶏の手羽先をへし折ったときの音だった。ウォーレンは地面にくずおれ、小便がオールズモビルの側面に飛び散った。横ざまに倒れたところで、ボーレガードは脇腹を殴った。ウォーレンは仰向けになった。口や顎から血が垂れた。ボーレガードは相手のまえに膝をついた。その口にレンチをさるぐつわのように嚙ませ、両端に全体重をかけて下に押した。ウォーレンの舌が、太ったピンクのミミズのようにレンチの柄をのたうちまわった。血と唾液が口の横から頬へと流れた。

「おれの金を返せ。おまえとあの警官もどきがグルなのはわかってる。あちこちまわってレースを仕込んで、のこのこ現れたまぬけを食いものにしてるんだろ。それはどうでもいい。おれの金を持ってるのはわかってる。さあ、このレンチをもっと押しこむぞ。おれの金以外のことをひと言でも口にしたら、顎を粉々に砕いてやる」ボーレガードは言った。叫んだり怒鳴ったりはしなかった。身を起こしてレンチをはずしてやった。ウォーレンは咳きこんで顔を横に向けた。ピンクっぽい唾が吐き出され、顎にかかった。数回激しくあえぐと、顎が血の混じった唾だらけになった。

「うしろのポケットだ」ウォーレンがゼーゼーあえぎながら言った。ボーレガードがその体をひっくり返すと、悲鳴をあげた。獣のような甲高いうめき声だった。砕けた鎖骨がこすれ合う音が聞こえそうだった。ボーレガードは現金の束を抜き取り、すばやくめくって数えた。

「七百五十ドルしかないぞ。おれの千ドルはどこだ? おまえのは? 残りはどこにいった?」

「おれの……おれのはダミーの札束だった」ウォーレンが言った。

「この金はおまえの取り分だな?」ウォーレンは弱々しくうなずいた。ボーレガードは舌打ちし、立ち上がって金をポケットにしまった。ウォーレンは目を閉じて、ごくりと唾を飲みこんだ。

ボーレガードはレンチをうしろのポケットに突っこみ、ウォーレンの右足首の関節を踏みつけた。ウォーレンは叫んだが、それを聞いたのはボーレガードだけだった。

「撤回しろ」ボーレガードは言った。

「何を……ああくそ、足首の骨が折れたぞ」

「撤回しろ。しなければもう一方の足首も折る」

ウォーレンはまた仰向けになった。股から膝にかけて黒っぽい染みが広がっていた。いちもつが赤虫のように社会の窓から出たままになっていた。小便のにおいが漂ってきた。

「撤回する。あんたはインチキしてない。これでいいだろ? くそ。インチキはなかった」ウォーレンの目尻から涙が垂れていた。

「ならいい」ボーレガードは言った。うなずいて背を向け、ダスターに歩いて戻った。

続きは本書でお楽しみください。