水素エネルギーって何が良いの?

ここ数年、水素がクリーンだとか環境に良いとか言われていますが、本当でしょうか?

水素水とか水素吸引とかあって水素って胡散臭いんじゃないの?

とか

なんで水素がもてはやされるの?

って思ってませんか?

今回は水素をエネルギーとして見たときに、なぜ重要かを解説します。

水素には色がある!?

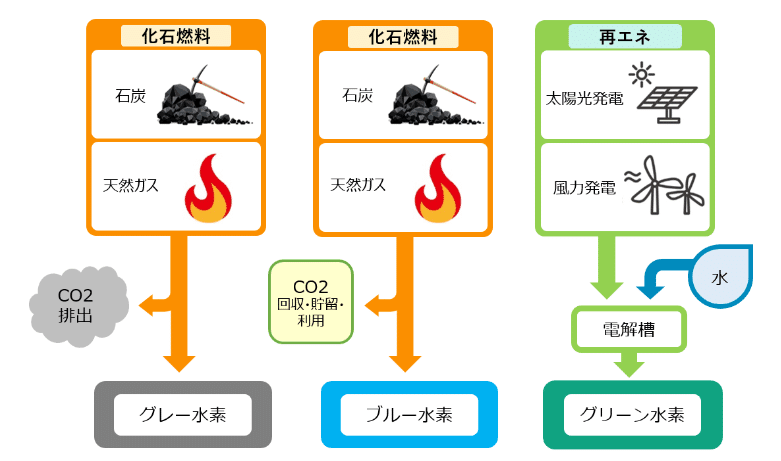

水素にはグレー水素、ブルー水素、グリーン水素という風に色と一緒に呼ばれることがあります。

これは、水素がどうやって作られて、CO2を大気中に実質的に排出するかどうか?で名前が呼び分けられています。

グレー水素とは、石炭や天然ガスなど、CO2を排出する燃料をもとに水素を作った場合にこのように呼ばれます。

水素エネルギーを使う目的はCO2排出を抑えるためで、それを作るためにCO2を排出してたら意味ないよね、という考え方。

ブルー水素は、石炭や天然ガスで作るけど、排出されたCO2はちゃんと回収して貯留するよ、っていう場合。

グリーン水素は再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電など)を使って作る場合。これだとCO2は出ないからクリーンだよね、っていう考え方。

でもちょっと待って。

太陽光発電で確かにCO2は排出されないけど、製造時にCO2が出るって聞いたよ?って思うかもしれません。

それは事実で、発電の過程で排出されるCO2は、「直接排出」と「間接排出」に分けられます。

太陽光パネル製造時に出るCO2の原因は、

・原料の採掘と精製(レアメタルやガラスなど)

・工場でのパネル製造

・運搬、設置工事

が挙げられます。

産総研のHPによると、太陽光発電の発電量当たりの温暖化ガス排出量(製造時含む)は、17~31g-CO2/kWhとなり、化石燃料よりもかなり低くなります。

※1kWhの発電をするために17~31gのCO2を排出するよ、っていう意味

このように、完全にCO2を排出しない「グリーン水素」を作るのは難しいですが、限りなくグリーンに近い「青緑水素」を作ることはできます。

もちろん、森林を切り開いて太陽光発電パネルを設置するのは環境に良いのか?とかパネルの廃棄の問題など様々な課題はありますが、ここではメインテーマではないので割愛します。

水素エネルギーのメリットは?

水素はCO2を排出しないだけでなく、

「貯蔵できる」ことがメリットです。

再生可能エネルギー、例えば太陽光発電エネルギーは日中しか発電できず夜は基本的に発電できません。でも夜も電気は使いたい。

そんなとき、エネルギーの形を太陽光発電エネルギーから水素に変えておくことで、貯蔵することができるようになるんです。

電池に充電しておくイメージ。

再生可能エネルギーの貯蔵は水素だけでなく、他にも様々な方法があります。

・揚水発電

これは、電力の需要が低いときに水を高い位置に上げておいて、電力を使いたいときに水を降ろして発電する方法です。

いわゆる位置エネルギーってやつ。

電池に充電するように、水を高い位置に上げることでエネルギーを貯蔵することができます。

この方法では確かに再生可能エネルギーの貯蔵は可能ですが、郊外の広い土地を切り開いて作らなくてはならなかったり、送電するための電力網を作るのにコストが掛かったりと課題があります。

・蓄電池

電気を貯めると言われて当然思い浮かぶのが電池です。

リチウムイオン電池の充放電効率は90~95%ですが、水素は、

電解効率(製造時の効率)80%×燃料電池による発電効率55%=44%しかありません。

つまりリチウムイオン電池の方が高効率。

じゃあ電池の方がいいじゃん、って当然思いますが、蓄電池は変換部分と貯蔵部分が一体となっていて、容量を大きくするにはコストの高い蓄電池をいくつも並べる必要があります。

要するにバカ高くて場所を食うから使いにくい。

一方、水素エネルギーは、低コストで大規模かつ長期間の貯蔵ができ、輸送可能です。

例えば、山で太陽光発電で水素を作ったり、海の近くで風力発電で水素を作り、それを都市部に輸送することも構想されています。

どうやって作るの?

水素は色んな作り方があるんですが、ここでは2種類の作り方を解説します。

副生水素

副生水素とは、その名の通り、他のものを作るときに副産物としてできた水素のことです。

日本では

①ソーダ産業(水酸化ナトリウム製造)から副生される水素

②製鉄所からの副生水素

があります。

①の副生水素は、水酸化ナトリウムの生産量に依存します。現状で9万トン程度の水素が副生されていて、純度が高く、水素ガスとして売られています。

水酸化ナトリウムを作るときに、ついでにできるので経済的ですが、水素がいっぱい欲しいときに水酸化ナトリウムを作らないと手に入らないのがネックです。

②の副生水素は、コークスを製造するときに生成され、現状、鋼材の焼鈍用や熱源、発電燃料などとして製鉄所内で活用されています。

水電解

水の電気分解によって作られ、実用化されている技術としては、①アルカリ水電解法と、②固体高分子形水電解法というのがあります。

原理は難しいので割愛しますが、①は水酸化カリウムの強アルカリ溶液を用いて水電解を行うもので、②はイオン交換膜と呼ばれる、イオンだけを通すフィルターを使って水電解を行うものです。

固体高分子形水電解法は効率を上げるための研究が進んでおり、これからの発展が期待されています。

他にどんな方法があるのか詳しく知りたい方は、

NEDO 水素製造技術

https://www.nedo.go.jp/content/100639759.pdf

をご覧ください。

どんなところで使うの?

水素をエネルギーとして使うときは、水素は単なるエネルギーなので、石油やガソリンなどと同じように「動力源」として使われます。

一番身近な例で言うと、「水素自動車」です。

(全然普及してないので身近ではないかもしれませんが…笑)

水素自動車は燃料電池を使っているので、FCEV(Fuel cell:燃料電池、Electric Vehicle:電気自動車)とも言います。

有名なところでは、トヨタが出しているMIRAIが代表的でしょうか。

価格は税込み860万円、補助金が約150万円出るので710万円かかります。正直手が届く価格ではないですね…

さらに、水素を補給する水素ステーションの整備が整っていないことも問題です。普通の車で考えたら、ガソリンスタンドが全然ない状態。

首都圏やトヨタのある愛知には多いですが、正直旅行どころか普段使いすらままならないように思います。

もっと水素ステーションを増やさないと水素自動車は増えないと思いますが、水素自動車を買う人が増えないとステーションを増やす会社が中々出てこれないというジレンマがあります。

もし私が水素自動車を買うにしても水素ステーションがどこにでもある状況になってからでしょうね。

という感じで、水素水のせいで胡散臭い感じがしてイメージが良くないかもしれませんが、エネルギーとして水素ガスを見たとき、再生可能エネルギーと組み合わせれば、CO2削減に期待が持てますよね。

気体だけに。

おわり