【イベントレポート】運輸安全・物流DX EXPO2024にブース出展、服薬管理の実証実験成果を講演

2024年5月29日(水)〜31日(金)東京ビッグサイトで実施された「運輸安全・物流DX EXPO2024」にてブース出展と講演を行いました。

<ブース出展について>

ブースには多くの運輸関連会社の方にご来場いただき、実際harmoのシステムを提示しながらお話しできた機会でした。

昨今の社会事情から物流の需要は高まっていますが、一方ではドライバー不足による業界の高齢化も深刻な問題です。

現状では物流ドライバーの約45.2%が40〜54歳(国交省データより)であり、今後、高齢化に伴う健康問題を抱えるドライバーが増えていく可能性があります。このような現状から、物流業界におけるドライバーの健康管理は非常に重要です。

harmo株式会社では、昨年「運輸安全・物流DX EXPO」で出逢った運輸関連企業、複数社と実証実験を行い、その結果を来場者の方にお伝えしました。

<講演について>

運輸安全・物流DX EXPO 2024

2024年5月29日(水)~5月31日(金)

※セミナーは5月30日 (木) に行われました。

<登壇者>

三和運輸機工株式会社 管理本部常務取締役 管理本部長 中山 学 氏

harmo株式会社 ビジネスコンサルティング部 部長 佐野 洋介

健康と安全の新しい時代

ドライバーのための

DXヘルスマネジメントへの挑戦と成果

~実証企業の声を聴く~

harmo株式会社 ビジネスコンサルティング部 部長 佐野 洋介

◆「従業員の健康管理」の現状

企業が抱える課題の一つに「従業員の健康管理」があります。

事業者には従業員の健康診断受診が義務付けられていますが、健康意識が低い従業員の検診未受診に関して頭を悩ませておられるかも知れません。企業としてどんなに受診を推奨しても、従業員自身の意識を変えなければ健診に行かない方は一定数います。そして未受診の方ほど健康状態が悪い、ということもあると思います。

また、スクリーニング検査の機会を提供しても受診に繋がらない、といった現状もあります。

国交省のデータによると、SAS(睡眠時無呼吸症候群)のスクリーニングに関しては全国平均では約40%しか受診していないという状況です。さらに、視野狭窄などの障害となると10%程度しかスクリーニングを受けていないという実態もあります。つまり、視野狭窄に関しては約90%の方が、なにかしら障害があっても気づくことができない状況であるということです。たとえば、緑内障など少しずつ進行する疾患の場合、視野がぼやけていても自分では気づきにくいため意図せずに症状が進行してしまう可能性があります。

運輸業の場合は特に、SASや視野障害などは安全に直接関わる重要な疾患です。

事業者として安全な業務を続けるためには欠かせない項目にもかかわらず、従業員一人ひとりの意識に委ねられてしまっています。

加えて、事業所としては健康診断を受けた従業員であっても「誰が健康課題を抱えているのか」を可視化できていないところもあるのではないでしょうか。規定通り健診をうけたとしても、その結果を活かして健康課題の解決につなげるまでに至らないケースも多いと思います。

◆電子版お薬手帳の機能で「従業員の健康管理」と「健康意識の向上」を図る

そこで、harmoではお薬手帳の機能を活用して働く方一人ひとりの健康意識の向上と、運送業に特化した情報コンテンツの発信サービスの提供について検証しました。

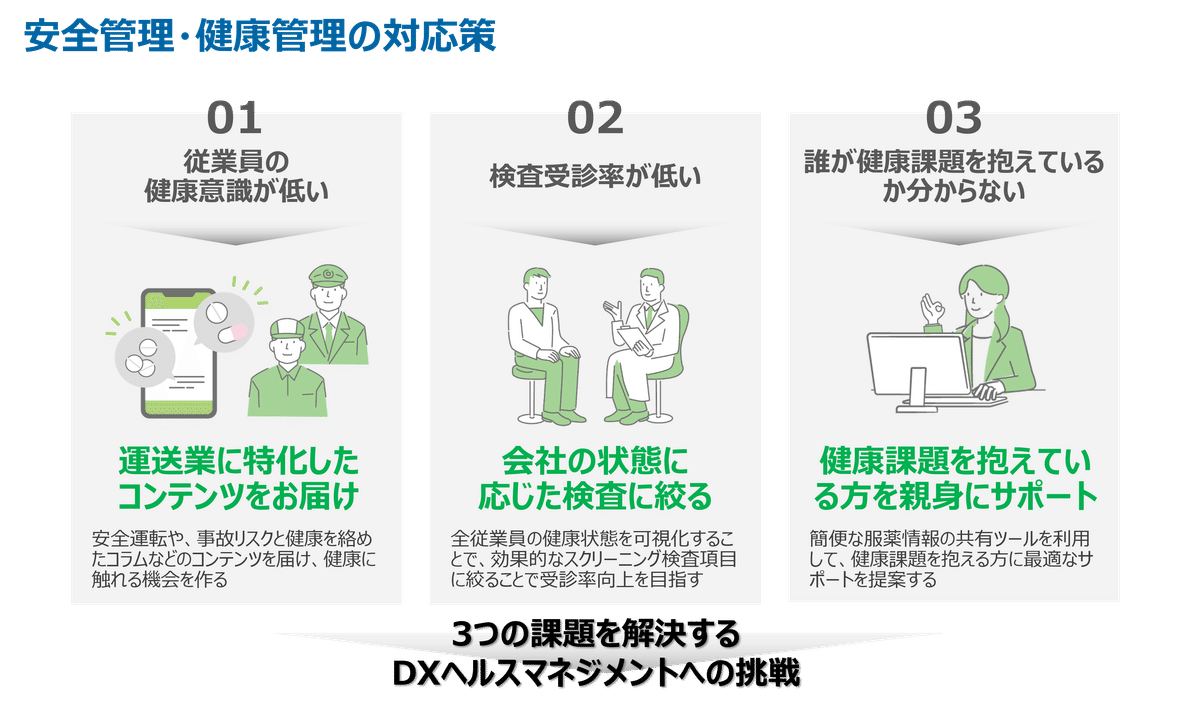

◇DXヘルスマネジメントとは

1,運送業に特化したコンテンツを届ける

情報コンテンツに関しては、現在Web上に数多くある情報の中から運送業に関わる方に関わりの深い「安全運転」や「健康リスク」に絞り、自分事として捉えられるような内容を届けるようにしました。

2,会社の状況に応じた検査に絞る

harmoのお薬手帳アプリから収集した服薬情報や健診データなどから、誰にどんな内容を発信するかが重要と捉え、会社全体での健康問題に対応するための優先順位を共に考えました。

3,健康課題を抱えている方を親身にサポート

服薬状況の共有から「誰がどんな健康課題を抱えているか」という点を特定し、その方にあった最適なサポートを提供できるようにしました。

このような点をふまえてDXヘルスマネジメントとして、これまで紙で行っていたやり取りをデータで行うことで効率的かつ効果的な健康管理につなげます。

◇DXヘルスマネジメントの実証事業

・harmoが保有するプロダクトを活用した実証

当事業を始めたきっかけは昨年のEXPOにてharmoのブースに運輸関連会社の方々が足を運んでいただいたことがきっかけです。

当時「健康起因事故を予防できるような管理をしたい」という想いをお持ちの企業様が多く、harmoを従業員さまの健康管理にお役立ていただければ、といったところからこの実証事業がスタートしました。

その中でも、今回は協力して実証を進めてきた三和運輸機工株式会社 中山様にもお話しいただきます。

<実証事業の概要>

harmoは電子版お薬手帳を基盤としたPHRサービスとして通常薬局などに向けた関わりを中心に活動してきました。取り組みの一つとして、予防・未病の段階で患者さんに直接アプローチする点において模索していました。そこで、2024年問題をはらむ運送業界に対し、事故防止や健康管理等で支援できるのでは、と考えたことが起点となりました。

実施時期:2023年11月〜2024年5月

① ドライバーにharmoのお薬手帳アプリをダウンロードしてもらい、受診の度に薬局にてお薬の情報を記録してもらう

②事業者サイドは従業員の服薬データの閲覧と日々の健康確認をおこなって、harmoの作成した健康管理ダッシュボードを閲覧いただく

③企業の状況に合わせたコンテンツをharmoより送付。送付されたコンテンツをドライバー個人で閲覧、学習する

佐野:三和運輸機工株式会社 中山様に質問です。

Q.実証実験に参加いただいた経緯、実証事業参加前に悩んでいた課題を教えてください。

三和運輸機工株式会社 中山氏より

昨年のEXPOでharmoのブースに足を運んだことがきっかけで今回の検証が実現しました。

それまでも従業員の健康管理については様々な模索をしていて、紙のお薬手帳を持参してもらったり受診時の領収書を提供してもらいエクセルに入力したり、といった施策を行っていました。しかしその方法ですとどうしても事務方の負担は免れません。

しかしharmoシステムを利用すれば、受診歴も処方内容も全てデータ化して一瞬で取り込むことができます。

入力負担もなくミスもなく、非常に便利な仕組みだと感じました。

<実証事例>

●利用したharmoシステムについて

●利用フロー

1,従業員の受診/処方について事業者が知る

処方情報で、個人が特定できないデータをharmoが収集

↓

事業所単位で従業員の健康状態の傾向をダッシュボードで把握

2,個人の服薬情報を事業所が知る

「お薬情報閲覧システム」を使い、各個人が服薬情報を事業所に伝える

↓

事業所側が従業員ごとの服薬状況を知ることができる

3,従業員ごとの健康課題を管理する

harmoより従業員の受診/服薬情報から健康管理に必要なコンテンツを各個人宛に配信

↓

プッシュ通知で送られたコンテンツで健康管理に必要な知識を学ぶ

●harmoシステムの活用で目指すもの

・従業員の健康増進

・健康起因の事故を防止する

・健康状態把握に必要な業務を効率化する

<実証結果>

★服薬している従業員のうち34%が、服用薬剤の中に運転に影響する副作用が出る恐れのあるものが含まれていた

★服薬している従業員のうち50%が運転時にリスクとなりうる疾患を持っている可能性があった

登録状況:

約650名中、アプリ登録者274名

うち、調剤情報登録者102名

102名中、リスク薬剤服用者35名、リスク疾患罹患者51名

服用薬剤の詳細(一部抜粋):

①心臓の負荷を軽減する薬の服用者 44名(16.1%)、予測される疾患=心不全、高血圧、不整脈

②血液をサラサラにする薬の服用者 8名(2.9%)、予測される疾患=脳梗塞、心筋梗塞、狭心症

→服薬中断による発作のリスクあり!

③かゆみやアレルギーを抑える薬の服用者 27名(9.9%)、予測される疾患=花粉症、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹

④睡眠や精神を調整する薬の服用者 3名(1.1%)、睡眠障害、不安障害、気分障害

→業務中に眠気を催すリスクあり=服用タイミングの指導

健康起因事故の一番の原因となる脳血管障害や心筋梗塞の要因として重要なのが「高血圧」だといわれています。

生活習慣病として身近な症状であるため軽視されることもありますが、高血圧治療の継続率は脳梗塞や心筋梗塞のリスクに大きな影響を与えることがわかっています。日本だけでなく世界的にも、高血圧の治療を継続しなかった場合の梗塞発症リスクは最大で1.6倍にものぼるといったデータがあります。つまり、高血圧を正しく治療継続することで、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを最大で40%減少できる、ということになります。

実証前後のアンケート調査より、個々の薬剤管理や知識の改善が見られました。

服薬忘れの頻度:

薬の飲み忘れが全く無い 37.1%→55.6%(19pt)に増加

服薬忘れ時の対処法:

理解している 59.2%→88.8%(30pt)に増加

harmoシステムにより「より長く健康にはたらけるように」「いざという時自分で対応できるように」といった点について寄与できたのではないかと感じています。

三和運輸機工株式会社 中山氏より

これまでは、薬を服用している従業員は知っていても「正しく服用しているのか」「服薬忘れ時の対応は理解しているのか」という不安がありました。これまで薬の内容がわからないまま薬剤名を入力していた事務員の負担が軽減できたことも大きな改善に繋がりました。harmoさんからいただく副作用情報や運転業務への影響など、これまで見過ごされていた問題点が明らかになったことは大きな収穫でした。

実証にあたり明らかになった課題もあります。

今回の実証では「スマートフォンアプリをダウンロードする」という前提がありましたが、従業員の中には「パスワードがわからない」「操作方法がわからない」など、アプリのダウンロードが困難なケースがありました。日々スマートフォンを使用していても使いこなせているとは限らず、新たな取り組みに対してはハードルがあるのだと知ることもできました。

今回の講演でご登壇いただいた中山様、貴重なお話をありがとうございました。

<結果から得られた示唆>

実証により従業員の健康に対する意識が向上したと考えられます。

一方で、次のような課題も明らかになりました。

・ITが苦手な高齢ドライバーなどに対してアプリ導入や利用に困難が生じるケースがあったこと

・従業員のうち、服薬者は約40%程度であり全従業員に価値を届けることが難しかったこと

この結果をふまえ、今後はアプリの利用が難しい方や服薬していない方に対しても価値を届け、健康に起因する事故を防止するための取り組みが必要だと考えました。

そこで、新たなサービスとして『well-harmo運輸レポート』を開発いたしました。

健康診の結果を送付していただくことで、全社的な健康状態を分析し、健康管理や採用に関する改善案の検討〜実施まで一緒に行います。企業の健康起因事故リスクを数字でスコア化し、定期的なレポートで健康状態を測定したうえで改善策を実施するといった、ヘルスケア企業であるharmoならではのサービスです。

今後も物流に関わる方の安全を支えるべく、ヘルスケアの部分でサポートしていきたいと思っています。

harmo株式会社では、重要な社会インフラである運輸業界の課題解決と発展に寄与するため、全てのドライバーが健やかに働き続けるための支援を行っています。

本取り組みに興味を持たれた方は、お気軽にご連絡ください。