安定化電源の比較(リニアvsスイッチング)

1.目的

どのような電子回路でも電源の存在を無視することはできない。使用する安定化回路は基本的には3端子レギュレータを用いたリニア電源で構わないと思うのだけど、消費電力が高い場合はそれで不足する場合も出てくるだろうし、現在はスイッチングが主流であるから少しは勉強しておくべきであろうと思う。ここでは、リニア電源とスイッチング電源の入出力特性を比較する実験を行い、違いを考察してみたい。リニアもスイッチングも秋葉原に行き秋月電子のキットを買ってきてそれを用いた。なお、細かい動作についてはブラックボックスとしてICを活用していく現在の電子回路設計あり方から、そこまでの知識は必要ないだろうと考え割愛しておく。

2.関係知識

(1) 安定化回路の捉え方

交流電圧から直流電圧を取り出すには以下のような電源回路が必要である。その構成例を図1に示した。家庭用コンセントの交流電圧は

であるが、まずこれを変圧器により、小さな交流電圧へと変換する。その後、ダイオードによる整流回路や、脈動電圧を滑らかにする平滑回路などを通して、直流へ変換する。平滑して得られた直流電圧を電子機器などで用いる場合は更に安定化回路を通す必要がある。この実習では直流負荷を模擬的に摺動抵抗で代用して実験する。

(2) 安定化回路

安定化回路では常に電圧変動を監視しており、出力電圧の増減に対応して自動的に制御を行なっている。図2にレギュレータにおけるフィードバック制御のシステム構成を示す。動作は次の手順で行われる。①検出部で出力電圧を取り出す。②基準電圧と比較して出力電圧の変動分を増幅する。③その増幅された信号を制御部に送る。④その信号により制御部が動作し変動を抑制するように働く。

(3) 3端子レギュレータ

制御部(電力用トランジスタ)と基準電圧部(ツェナーダイオード)と比較増幅部(差動増幅回路)を1つのパッケージに収めたICとして3端子レギュレータがある。制御部の内部抵抗を変化させて電圧降下を発生させることで出力電圧を調整している。制御部のトランジスタが直列に接続されているためリニアレギュレータと呼ばれている。図3にICの周辺回路を示す。

(4) スイッチングレギュレータ

リニアレギュレータの制御部にあるトランジスタでは電圧降下が発生しており、電流も流れている。そのため損失電力が生じ、発熱によって放出されるので効率が悪い。そこで入力電圧のONとOFFを繰り返すPWM信号をトランジスタに入力することによりスイッチングを行い、その波形を平均化することで電圧の値を制御する方式が考えられている。これもリニアレギュレータと同様に出力電圧の状態を監視しDuty比(ONとOFFの割合)をコントロールしている。図4にそのスイッチングレギュレータの回路を示す。

3.実験回路

(1) 負荷電流特性の比較 (平滑回路 vs 安定化回路)

図5に実験の回路図を示す。平滑コンデンサのみの場合と、その後段に安定化回路としてスイッチングレギュレータを接続した場合の2パターンで実験を行う。負荷電流を増加させそのときの電圧をリプル率をみていく。

(2) 入力電圧特性の比較(リニア vs スイッチング)

入力の電圧電流と出力の電圧電流を測定し、電力と効率を測定する。図6に実験の回路図を示す。(電圧 × 電流 = 電力 、 入力電力 - 出力電力 = 損失 、 出力電力 / 入力電力 ×100 = 効率)

4.実験結果

(1) 負荷電流特性の比較 (平滑回路 vs 安定化回路)

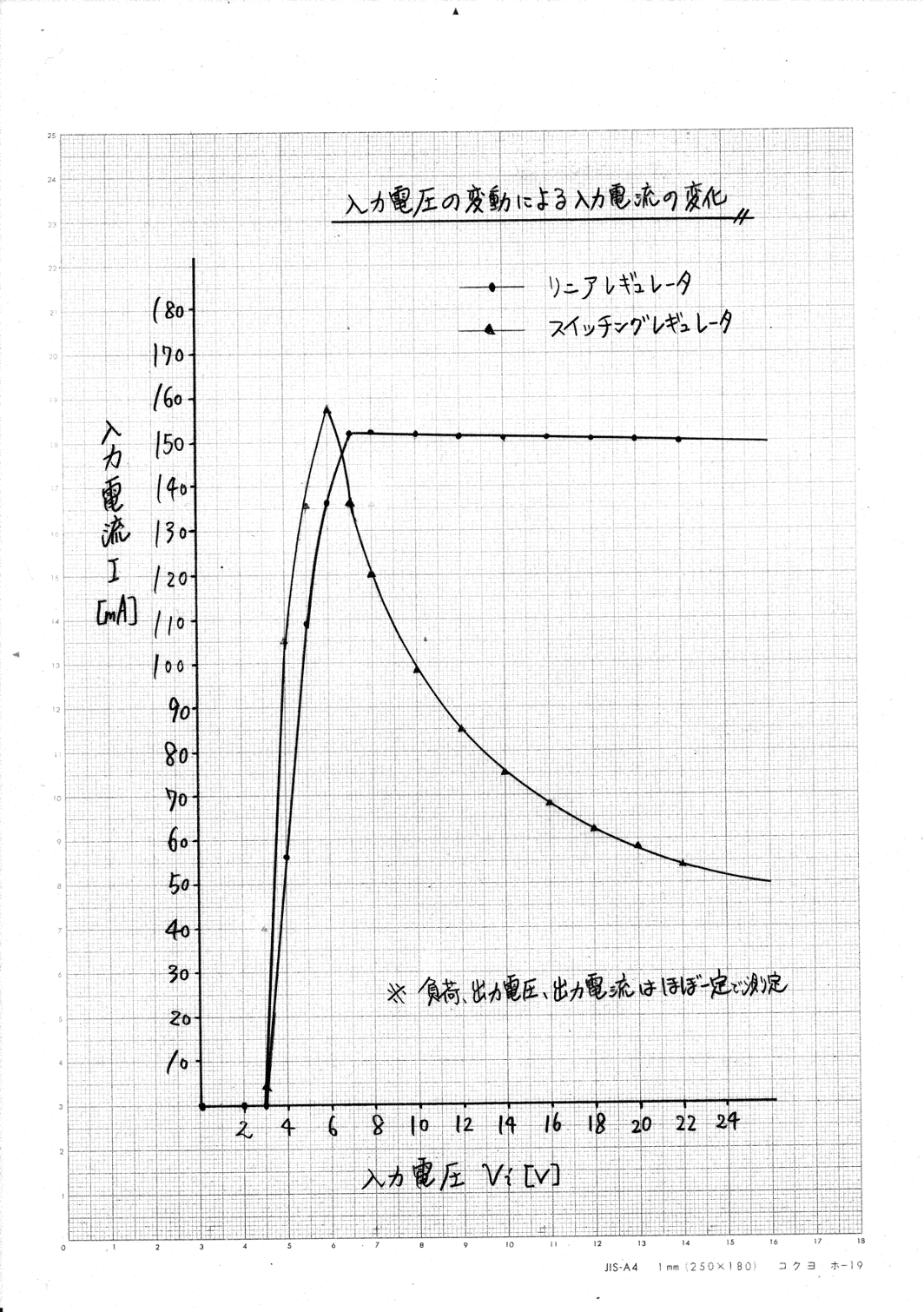

(2) 入力電圧特性の比較(リニア vs スイッチング)

6.考察

あまりにも明確な結果が出てきたため、改めて深く解説する必要もないだろう。「負荷電流の変動による出力電圧とリプル率の変化」を見ると、安定化回路が定電圧を出力していることが分かる。スイッチング電源の場合は負荷の増減に安定せず12[V]を出力している。コンデンサの平滑のみではリプル率が悪化するのみならず、電圧の変動が大きくて電源として使い物にならない。

次に「入力電圧の変動による効率などの変化」を比較したい。まず、5[V]出力なのであるから最低でもそれより大きい電圧を入力しなければICとして動作しない。リニアの場合に注意しておきたいのが入手力電流はほぼ同じだということである。内部の制御部での電圧降下が大きくなるだけで電流はどこにも逃げていかない。そのため、入出力の電圧の差が大きくなるほど電力の損失がそこで発生して効率は悪化していく。スイッチング電源の場合は入力電流を時間的にON・OFFし制限している。そのため、そのduty比に応じて入力される電力を制限することができる。必要な負荷の状況に応じて不要な電流は入力させない制御を行なっている。

なかなか面白い実験結果が出たと思う。両者とも出力電圧は一定であるが効率が大きく異なる。基本的にはスイッチングの方が優秀であるが、ノイズが乗ると困る場合は使用することができないという問題がある。そこまでは確認していないが、いずれ暇なときに観測してみるのも悪くない。