「旧朝倉家住宅と庭園」:朝倉虎治郎(重要文化財)

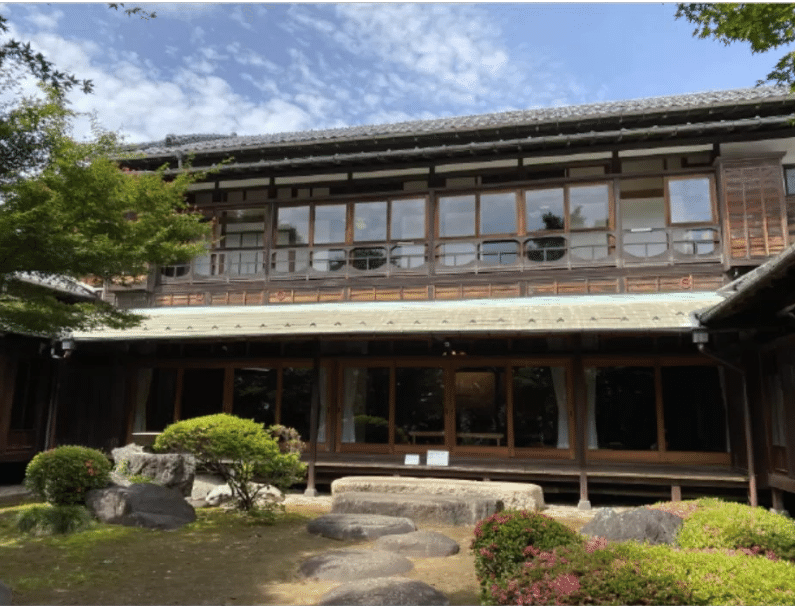

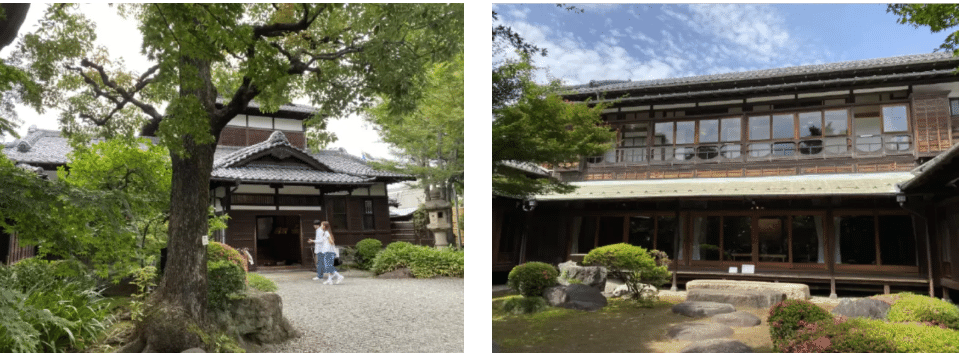

○重要文化財である旧朝倉家住宅は、宅地北側に母屋が建ち、西に土蔵、東に庭門があります。

○1919(大正8年)建築。関東大震災以前に遡る数少ない大正期の和風住宅として貴重であり、近代の和風住宅の展開を知る上で重要であるとして、平成16年に国の重要文化財に指定されました。

○木造2階建て、瓦葺き、外壁は下見板張り、一部漆喰塗り。

当時、母屋1階は、家族の日常生活の場、お客様を迎える時は、玄関左手の応接間(和室)を使用。玄関右手の洋間は来客や執事のための事務スペース。客人により使い分けていたのかもしれません。北側部分は家族や使用人が使用。2階は虎治郎が会合などに使用。特筆すべきは、西側の杉の間(三間)。杉の木目を意匠のテーマにした趣味的な数寄屋座敷で、私的なお客様を応接していました。材木店で働いていた経験を生かし、自ら屋敷に使用する木材を選んだといいます。

○戦後の混乱期に中央馬事会に売却され、旧農林省に譲渡、内閣府の前身である経済企画庁が渋谷会議所として使用していましたが、2002年小渕内閣の閣議決定で再度、売却の危機に直面、保存運動が展開され、渋谷区が管理することになりました。

○接客のための座敷、家族の座敷、茶室など、機能に応じて、異なる意匠や格式で部屋のしつらえがされており、随所に工夫が見られます。又、内庭や外庭との調和が素晴らしく、景色との一体感を感じさせる建物です。歴史的な建物が人々の心に、潤いと安らぎを与えてくれる、時代を超える建物の本質を考えさせられる建物です。 2023年5月28日

国外からの見学者が多いです。

一枚物の床板。

旧朝倉家住宅の庭園は、猿楽町の南西斜面、崖線という地形を取り入れた回遊式庭園となっており、石灯籠などの添景配置され配置され、四季折々の自然を楽しむことが出来ます。

いいなと思ったら応援しよう!