功山寺:現存する日本最古の禅宗様建築(国宝)高杉晋作が挙兵した寺 緻密で繊細な意匠が特徴

鎌倉時代に建てられた功山寺(山口県下関市)

■二重門の山門や、現存する日本最古の禅宗様建築の仏殿(国宝)

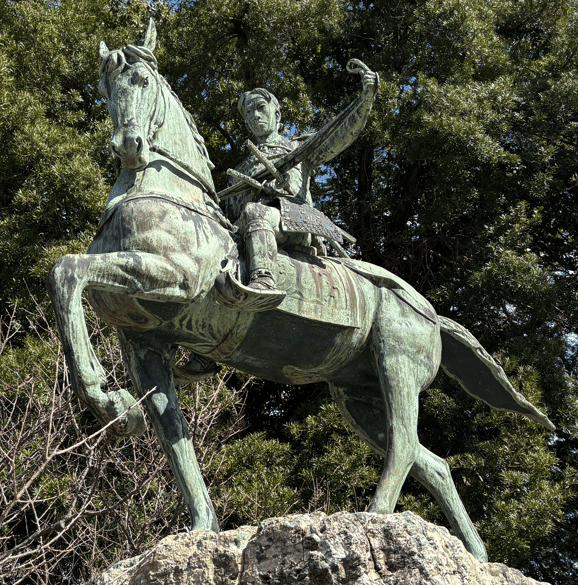

嘉層曆2年(1327)創建。桜と紅葉の名所、高杉晋作が挙兵した寺としても知られ、境内には馬上姿の晋作の銅像も置かれています。

■「禅宗様(唐様)」

屋根の反り、深い軒、扇垂木、火灯窓など、緻密で繊細な意匠が特徴です。

■禅宗様は、

「禅宗様」軒下の組物を「和様」のように柱の上にだけではなく、柱と柱の間にも入れる「詰組み」となっています。「和様」の場合、軒裏には、垂木が平行な「並行垂木」となっていましたが、大仏様や、この禅宗様では、垂木を放射状に配置する「扇垂木」となっています。一層目の両脇には、裳階(もこし)がついています。裳階とは、今で言う下屋部分のようなもの。裳階があるために2階建てのように見えますが、裳階は庇のようなもので、平屋建てです。内部は土間。裳階と主屋を海老虹梁でつないでいます。又、軒裏から小屋組内には、桔木(はねぎ)が取り付けられています。桔木はてこの原理を利用して、長く突き出ている軒先を支えるための材です。柱、窓、屋根垂木などに曲線が用いられ繊細で華やかな印象。:組物が柱間にも付けられ曲線が多く、賑やかで華麗なデザイン。禅宗様は、幕府の庇護を受け禅宗とともに全国に普及。

■禅宗様の代表建築である「円覚寺舎利殿」(神奈川県)鎌倉時代後期建設 と比べてみると、とても似ています。

■維新回天の挙兵

元治元年(1864)、長州藩は存亡の危機にありました。7月の禁門の変、8月の馬関戦争惨敗。さらに追い討ちをかけるように、幕府による長州討伐計画が進んでいました。俗論(幕府恭順)派が主導権を握る長州藩はこれを恐れ、三家老切腹、藩主の蟄居謹慎によって幕府に従う姿勢を示したのです。

このとき、

わずか数十人の同志とともに敢然と立ち上がったのが高杉晋作でした。晋作は、

「これより長州男児の肝っ玉をご覧に入れ申す」

と告げ、萩藩新地会所を襲撃。後に続いた者たちとクーデターを成功させ、長州を倒幕へと導きました。

この功山寺決起をきっかけに、維新が大きく動きます。

「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」

まさに、日本の歴史を変えた瞬間でした。

■最後に…

功山寺の仏殿は、鎌倉時代の禅宗様建築の最高峰として、今なおその威厳を保ち続けています。細部にわたる意匠の緻密さ、屋根の美しい曲線、組物の精巧な配置は、当時の建築技術の粋を極めたものです。この建築様式が後の時代にも受け継がれ、日本の寺院建築に大きな影響を与えたことは言うまでもありません。

また、この地は単なる歴史的建造物の遺産にとどまらず、日本の歴史の転換点としても記憶されています。幕末の動乱の中で、高杉晋作がここ功山寺において決起し、維新回天への第一歩を踏み出したことは、まさに日本史に刻まれるべき瞬間でした。彼の「これより長州男児の肝っ玉をご覧に入れ申す」という言葉が象徴するように、歴史を動かすのは、勇気と信念を持った人々の行動に他なりません。

功山寺の仏殿をはじめとする禅宗様建築の魅力、そして幕末維新の舞台としての重要性を改めて認識し、これからもその価値を守り伝えていくことを願っています。

いいなと思ったら応援しよう!