私のスキーの歴史 パート1

エッ~ト^_^

スキー技術論って、好きじゃないんですが、私のスキーの師匠を

思い出したので、分かりやすい言葉で書いてみます。

(技術論というか、私のスキー上達の歴史みたいな内容です。)

私の師匠は私が中学生の頃、私の家に下宿していた従兄で、

(競技スキー経験者)毎週末スキーに連れてってくれました。

いつも、従兄のホームゲレンデ、石打丸山でした。

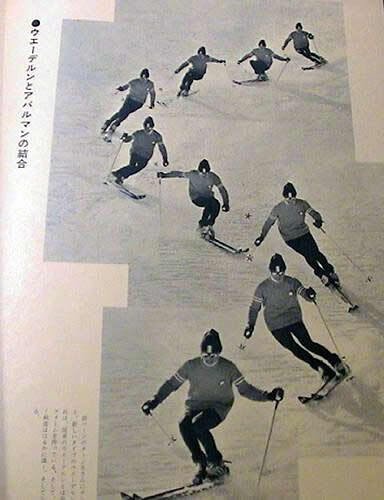

毎回、午前中は「山回りクリスチャニア」(下図参照)の

練習でした。

要は上図の赤い部分「山回り」を、パラレルターンで行うと思ってください

谷回りは、色々な方法があるけど、山回りの技術はこれしかない。

(師匠談)

ということで、いやになるほどやらされました。

最初は、斜滑降でゲレンデの端から端まで滑っていき、

山回りクリスチャニアで止まる。

(後からわかるんですが、上記説明は間違ってはいないけど、正しくもないと思います。)

スタートがだんだん上にあがり、最後は直滑降からのスタートで

山回りクリスチャニアで止まる。

上記は当時のオーストリアメソッドのスキー写真で、「逆ひねり」なんて

今は亡き技術も見られますね。

(ちなみにこの当時、フランス・スキーメソッドでは、肩の向きは進行方向に対して正対でした。)

写真が古くて、すみません😔

私が始めて見たスキーの写真は、こんな感じでした。

実際もこんな感じでした。

スキーが最大傾斜線を超えたら

山回りクリスチャニア一択

この一択が重要なんです。

先にも書きましたが、谷回りの部分、いわゆるスキーを最大傾斜線に向ける方法はいくらでもあるんです。

*最大傾斜線(フォールライン) とは、斜面の最も急な直線。

要は直滑降の向き。

(フォールラインじゃなくて、最大傾斜線なんて言葉を使ってる時点で

化石のような理論だと思うかもしれませんが、我慢して、もうちょっと

だけ読んでみてくださいませ。)

谷回りは、例えば

ジャンプして、スキーを最大傾斜線まで向ける。

シュテムして向ける。

ステップして向ける。

等々

しかし、山回りは、この山回りクリスチャニアしかありません。

午前中は、この山回りクリスチャニアの練習ばっか、やらされました。

お昼は、ゲレンデの中腹にある、廃墟かと見まごうばかりの山小屋で

石油ストーブをみんなで囲み、

ワンカップ大関の空き瓶で水を飲み、

カレーライスと言う名の、黄色い汁のかかった白飯を食べ、

ストーブの近くにかけておいた、ゴワゴワになったスキー手袋をして

「サー!行こうか」

午後の練習です。

さすがに、反復練習だけでは飽きちゃうと思ったのか、午後は

帰るまで、ズ~ット師匠の後ろについて、石打丸山のてっぺんから

一番下まで、ノンストップで何回も何回も滑りました。

話を技術論に戻しましょう。

この山回りクリスチャニア

「斜滑降からエッジを緩めてテールを押し続けると、スキーは回転する。」と書いてある。

何回やっても、師匠からはOKが出ません。

見る限り、私の山回りと師匠の山回りの違いがよくわかりません。

「膝を少し曲げて、腰を前に出す。」

「テールを押す感覚ではなく、谷足のインエッジに乗る感覚。」

「弧にあわせて、骨盤と肩のラインも自然に回してくる。」

う~ん❗おれは中国奥地に修行に連れてこられた、カンフーパンダか。🐼

ようわからん。

ようわからんまま、時は過ぎ、師匠は転勤で私の家を出て、

遠くへ引っ越して行きました。

私も高校生になり、石打丸山へ1人で行けるようになり、

日帰りだったり、一泊だったりでスキーに行くようになりました。

午前中はスキー学校に入り、午後はてっぺんから下までノンストップで

滑ってました。

この頃、ヴェーレンテクニックなるものが、オーストリアから入って来て

衝撃をうけました。

その当時は、(1960年代後半~70年代前半)

「立ち上がり沈み込み」の技法が主流だったのですが、

「抱え込み送り出し」の技法の優位性が語られた時代でした。

フランスでは、ワールドカップレーサーの

パトリック・リュッセルの技法が注目され、

アバルマン技法と呼ばれました

*この時のパトリックリュッセルの、マテリアルは

スキー板:ロシニョール(ストラート102)

スキー靴:エッシング

ストック:ケルマ

いやー、このヴェ―レンテクニック(アバルマンテクニック)

曲者でした。

この技術の本質を知らずして、後傾姿勢と低い姿勢のみが目に焼き付き、

私のスキー技術の進歩は止まってしまいました。

このような革新的な技法が入ってくるもんだから、

当時、ゲレンデはコブだらけだったような気がします。

山回りクリスチャニアは、

どこへいっちゃたんだ。

後傾ゆえオーバースピードとなり、スキーに乗せられてる感じ。

コントロールが効かない。

姿勢が低いから、テクニックの幅が狭い。結果、

リカバリー幅が狭い。そして、カッコ悪い。

しばらくの間、ゲレンデは、

ロデオ大会か、暴走族の集まりの

ようでした。

これではいけない、原点に戻り

腰を高く、前傾しなければ。

「高い前傾姿勢」を取り戻すのに、

この後、1~2年かかったように思います。

まだまだ、私のスキーは進化します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。🙇♀️🙇♀️🙇♀️

この続きは、パート2でお話させていただきます。

よかったら、読んでみてください。😊