【実用的IR分析 #67】 "ケンコーマヨネーズ(2915)" のIR情報から、「買うならどのくらい?」を時短で読み解く

この記事は、「いい銘柄を、安いときに買う」ために「増益傾向の中小型銘柄」をピックアップし、知っておくべき「どんな会社で何がいいのか」と、最も知りたい「買うならどのくらいか」をまとめたものです。

これらは上場企業が開示するIR情報(※)から読み取れますが、専門的で難解で量も多いので、要点だけを時短で読めるようにしました。ざっと読んで、ピンときた銘柄をストックしておき、安いときがきたら投資を検討することが目的です。私自身が初期的な分析に使う手法を整理したものですが、効率的に投資候補を見つける一助になれば幸いです。

2024.3期 (2023/4/1~2024/3/31)

Q1 どんな会社?

マヨネーズや総菜類などを製造・販売し、外食や中食市場で高いシェアを持つ食品メーカー。主力商品「ロングライフサラダ」は業界トップのシェアを誇り、年間300以上の新商品を開発している。7つの工場で多品種生産に対応し、柔軟な商品提案力で顧客ニーズに応え、幅広い商品ラインナップを展開している。

Q2 どんな状況?

外食需要が回復する一方、原材料価格やエネルギーコストの上昇、労働力不足といった課題に直面。健康志向の高まりでヘルシー食品や利便性の高い商品へのニーズが増加している。中長期経営計画では事業ポートフォリオの再構築や海外事業の拡大を進め、フェーズ1でDXや事業改革を実施、収益基盤を強化して2035年度売上高1,250億円を目指す。

有価証券報告書等から作成

Q3 業績と予想は?

2024年3月期実績:増収増益

売上高は過去最高を更新し、外食需要の回復と価格改定の浸透が主な増収要因だった。営業利益と経常利益は大幅増益となり、調味料・加工食品事業やサラダ・総菜類の売上が特に好調だった。

2025年3月期予想:増収減益

外食需要の拡大やタマゴ加工品の回復が収益増加の主な根拠であり、生産効率向上や価格改定が利益を押し上げる要因となる。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益は一時的要因で減少する見込み。

Q4 予想の信ぴょう性は?

売上予想の前年実績比+1%は、直近5期の予想範囲と比較して保守的な水準。達成度は98%~103%と安定しており、会社予想は控えめながら信ぴょう性が高いと評価できる。純利益予想の-17%は直近5期の予想範囲内であり、過去の達成度が平均129%と上振れ傾向があるため、控えめな予想と考えられる。一方、達成率にばらつきが見られるため信ぴょう性は中程度といえる。

達成度は期初予想の達成率。決算短信等から作成

Q5 市場の評価は?

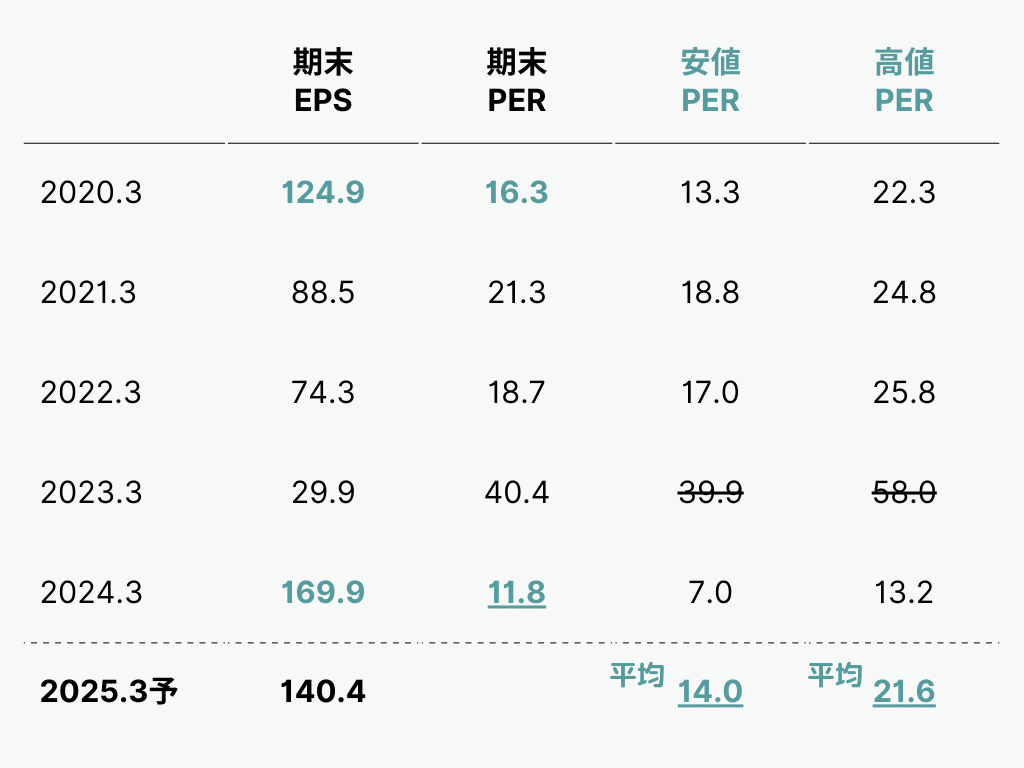

EPSが上昇するとPERが低下する逆相関が見られ、市場は成長を慎重に評価している。5期前と比較してEPSは増加したが、PERは低下しており過小評価の傾向がある。直近期のPERは割安感があるが、過去5期の高値・安値PERの下限付近に位置しており、市場評価は低水準で安定し、期待が高まっている様子は見られない。

平均は異例値を除く。有価証券報告書等から作成。

Q6 リスクをどう見る?

ここまでの分析からリスクを想定すると、利益成長が市場評価に十分反映されていない点や、成長期待の抑制や保守的な売上予想が、企業の成長力への信頼低下につながる可能性もある。これらのリスクを考慮すると、投資対象として、投資対象としてのリスクは中程度の印象を受ける。業績修正や市場環境の変化には注意が必要。

最後に「買うならどのくらい?」を以下の観点から検討します。

過去の市場評価から相対的に低い水準を「概ね安い水準」として算出し、さらに水準を絞るために「リスク許容度に応じた3つのシナリオ」を提示します。これにより現在の株価の位置を把握し、安いと考える水準に達した際に投資を検討する準備ができます。

この先は有料ですが、全銘柄が読み放題のメンバーシップは初月無料ですので、ぜひご覧ください。

Q7 買うならどのくらい?

異例値を除く直近5期の安値PERの平均(14.0倍)〜高値PERの平均(21.6倍)を概ねの評価レンジとすると、

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?