【IR分析 #104】 旭化成(3407)のIR情報から、「買うならどのくらい?」を考える

「いい銘柄を、安いときに買う」ために、増益傾向など、興味を持つに値する企業をピックアップし、「どんな会社で何がいいのか」と、「買うならどのくらいか」を考えます。

これらは企業が開示するIR情報(※)から読み取れますが、専門的で量も多いので要点だけまとめました。多くの銘柄を時短で知り、ピンとくる銘柄を見つけて、安い時があれば検討することが目的です。

私自身が初期的な分析に使う手法を整理したものですが、効率的に投資候補を見つける一助になれば幸いです。

2024.3期 (2023/4/1~2024/3/31)

Q1 どんな会社?

化学、住宅、ヘルスケアの3事業領域で製品とサービスを提供する総合企業。20か国以上で事業を展開し、売上高の約50%を化学、30%を住宅、20%をヘルスケアが占める。リチウムイオン電池用セパレータで高い競争力を持ち、化学では繊維やエレクトロニクス素材、住宅では「ヘーベルハウス™」、ヘルスケアでは医薬品と医療機器を提供。

Q2 どんな状況?

持続可能性や技術革新への対応を経営環境の課題と捉え、GXやDXを推進している。競争激化を機会とし、成長分野での市場シェア拡大や環境配慮型製品の提供で競争力を強化。中期経営計画では蓄エネルギーやヘルスケア分野への投資を拡大し、ROE15%以上、ROIC10%以上を目指し、資本効率を重視した経営を進めている。

Q3 業績は?

2024年3月期実績:増収減益

経営成績の要因としては、調達事業や半導体・電子部品事業の子会社化が寄与が挙げられるが、一部事業の減損処理や為替変動の影響が足枷となった。また、環境エネルギー事業では、新電力事業の安定した利益寄与が全体の収益を押し上げる形となった。

2025年3月期予想:増収増益

売上高は新興市場の需要拡大やグループシナジー強化が寄与し、固定費削減や環境エネルギー事業の利益率向上が収益増加を支える見込み。一方、為替などの外部環境がリスクとされる。車載・産業機器市場での新規顧客獲得やサプライチェーン効率化、新電力事業や蓄エネルギー分野の成長が収益に寄与する見通しである。

Q4 予想の信ぴょう性は?

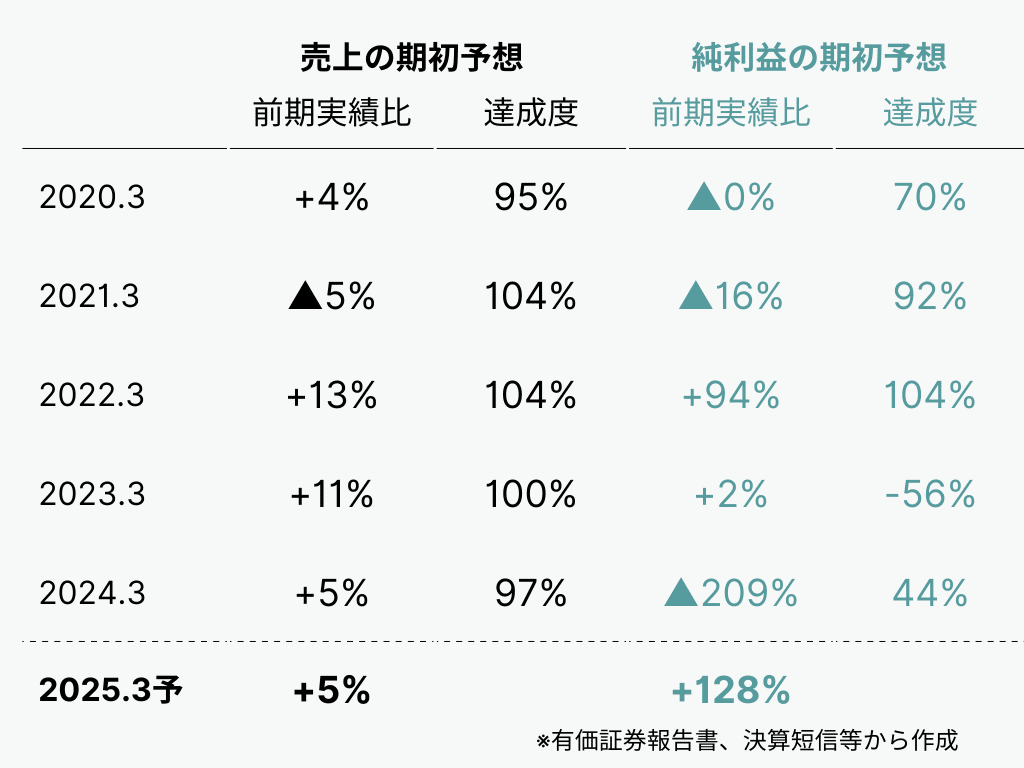

売上予想の前年実績比:+5%

過去5期の予想範囲(▲5%~+13%)内であり、現実的な水準といえる。過去5期の達成度の平均値は100%で、概ね安定しており信ぴょう性は高いと評価できる。達成度には上振れ傾向が見られるため、会社予想は控えめな傾向があると考えられる。

純利益予想の前年実績比:+128%

過去5期の予想範囲(▲209%~+94%)を上回る水準であり、非常に積極的な水準といえる。過去5期の達成度の平均値は77.2%であり、未達傾向が見られるため、信ぴょう性は低いと評価できる。達成度には下振れ傾向が顕著であるため、会社予想は楽観的な傾向があると考えられる。

Q5 市場の評価は?

EPSが上昇するとPERが低下する逆相関が見られることから、市場は利益成長を一時的と見て慎重に評価していると考えられる。また、5期前と比較してEPSは低下しているがPERは大幅に上昇しており、市場が利益成長を過大評価している可能性が考えられる。

直近期末のPERは35.2であり、20倍を基準とすると割高感が強い水準にある。また、過去5期の高値PER(最大値36.3)に非常に近い水準であり、市場の成長期待が高まっている可能性も考えられる。

Q6 リスクをどう見る?

利益予想が非常に積極的で、成長事業の寄与や市場の高い期待から上振れの可能性が期待される。

一方で、予想達成度が低い実績やPERの割高感から、過大評価による調整リスクが懸念される。市場期待が高まりつつあるが、利益成長との乖離が見られる点は、過大な期待が将来的な評価低下に繋がるリスクを示唆している。

最後に「買うならどのくらい?」を以下の観点から検討します。

過去の市場評価から、相対的に低い水準を「概ね安い水準」として算出し、さらに水準を絞るために、リスク許容度に応じた3つのシナリオを提示します。これにより現在の株価位置を把握し、安いと考える水準に達した際に投資を検討する準備ができます。

この先は有料ですが、全銘柄が読み放題のメンバーシップは初月無料ですので、ぜひご覧ください。

Q7 買うならどのくらい?

過去の市場評価の範囲を基に、相対的に低い水準を特定すると、投資を検討する際の有用な目安となる。同社の場合、直近5期の安値PERの平均〜高値PERの平均を概ねの評価レンジとすると、

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?