『北欧のスマートシティ』を振り返る

2022年12月に「北欧のスマートシティ」を出版して2年が経過しました。

その間に関連のイベント5回、講演20回程度、ポッドキャスト50話強、北欧のスマートシティに関する記事も40件近く出しました。発売当初の盛り上がりはだいぶ落ち着いたものの、今もコンスタントに売れているようで、嬉しい限りです。

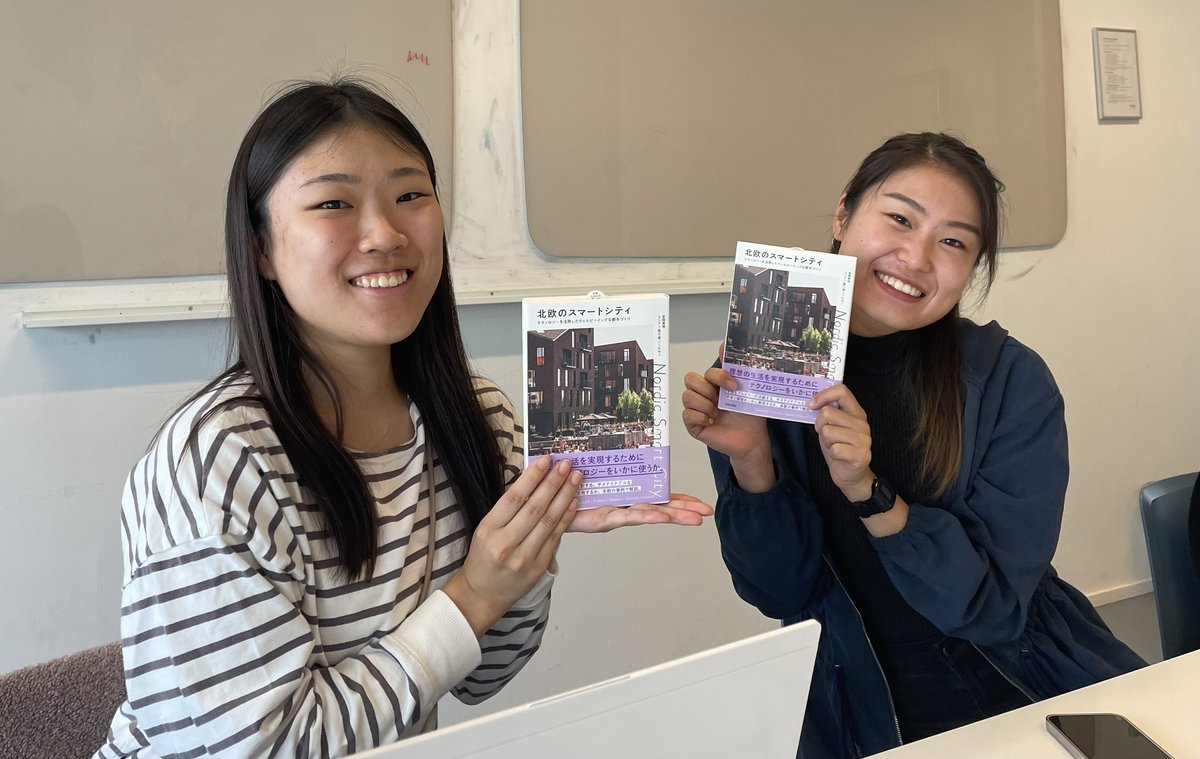

「北欧のスマートシティ」の本を片手に当地デンマークを訪問してくださる方も多くあります。面識がない方が多いのですが、コペンハーゲンを訪問します!と連絡をくださる方が多くいます。約束の場所に向かうと、付箋がたくさんの書籍を手に、決まってちょっと不安げに(知らない人に会うのはいつでも緊張します)待っている方がいます。そんな方に笑顔を向けられ「はじめまして」と挨拶をされると、胸が熱くなります。

編集の宮本さんはじめ、KDDI出版の助成も執筆やその後の展開にとても役立ちました。ありがとうございました。そして、執筆にあたり助言をくださった北欧の方々、訪問を受け入れてくださった方々、インタビューに協力くださった方々、改めて、ありがとうございました。日本語書籍を貰っても仕方ないかもしれないと、しばらく挨拶に訪問する労から逃れていましたが、遅ればせながら少しづつお礼とアップデートを兼ねて行脚を始めました。そのうち、こちらも報告できればと思っています。

2020年よりスマートシティ・インスティチュートのExecutive Supervisorを務めさせていただいていたこともあり、北欧をはじめとして各国のスマートシティの状況を把握する数々の機会にも恵まれましたし、日本のスマートシティプロジェクトにもアドバイザとして関わることができるようになりました。スマートシティを軸に、数年前より一橋大学の客員も務めさせていただいています。

スマートシティというとテクノロジードリブンのイメージが先行するため、比較ではありますが、北欧では敢えてこの言葉を避ける傾向があるように思います。一方で、私は、今の「スマートシティ」という言葉のイメージを変えていきたいと考え、敢えて「スマートシティ」という言葉を使い続けています。社会や社会に生きる私たちが、もっとスマートに生き、暮らすために、テクノロジーは何ができるのか。その問いは決して間違ってないと思うからです。少なくとも、北欧のスマートシティの試みやアプローチには、そんな人間への愛や姿勢が透けて見えますし、その視点をスマートシティに加えていきたいと考えています。

20年前に京都大学で関わっていたデジタルシティは、まさにテクノロジードリブンの問いから始まったプロジェクトでした。テクノロジーを中心に据えたプロジェクトにも関わらず、やがて人間や社会の人の関係性を考えざるを得ない状況になったのは興味深い点だと考えています。同時に、スマートシティは、ウェルビーイングや人々の幸せのためにテクノロジーの活用を考える場所でありえるはず。そんなことを考えていたら興味深い展開が見られるようになってきました。

今年は、スマートシティを軸に様々なテクノロジーの社会実装に取り組みます。