幸い(さきはひ) 第十一章 ⑪

第十一章 第十一話

「自分の奪った命の重さに打ちのめされ、私はしばらくその場から動けずにいました」

あまりのことに、涙さえ出なかった。

「人の命を奪った自分が生きていていいのだろうか。

ぼんやりとそんなことを考え始めたとき、はたと頭をよぎったのは初恋の王子様、大事な誓い、握った小指」

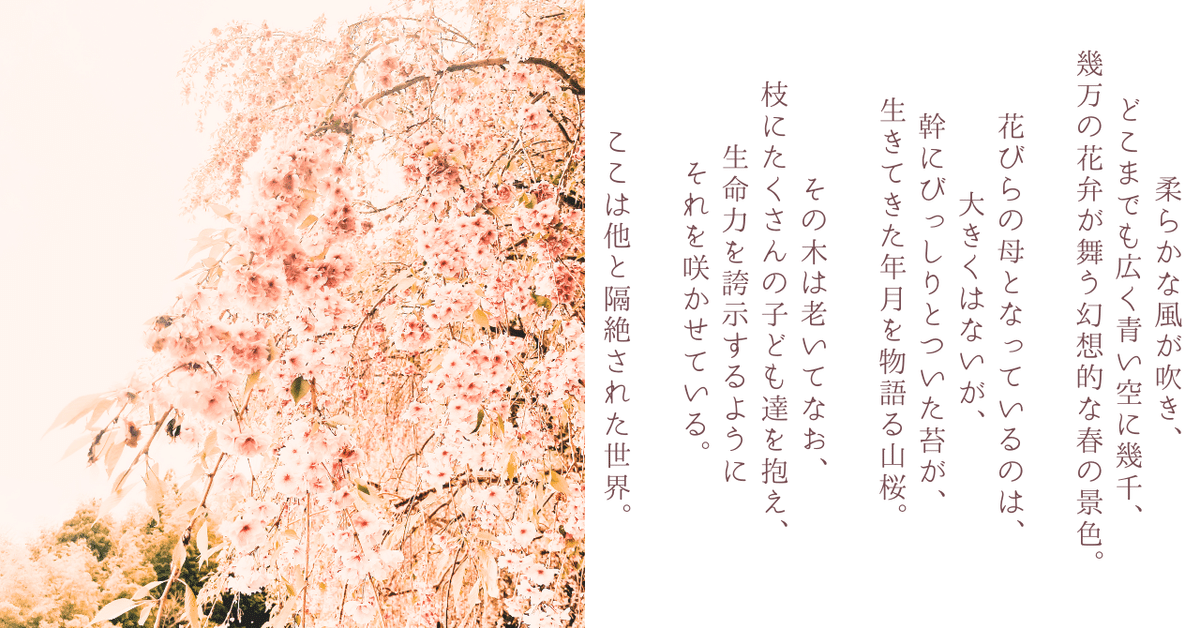

花嵐の中でその人は自分の細く、白い小指を見つめる。

「桜病は接触感染。

心の支えとしていた大切な儀式が大きな過ちとなった瞬間でした。

たった一度の接触。

でも、一度出た不安は何をやっても消えてはくれません。

実際に父は私の桜病が元で亡くなっているから、なおさらです」

さらに、父の残していった呪いのような言葉が、彼女の心に深く影を落とした。

――桜は人を死に至らしめる。

「けれども、貴方様だけは何としてでも助けたかった。

そのために、養父に反対されながらも看護婦になる道を選び、派出看護婦になったのです」

派出看護婦は隔離の必要な患者を看護することの多い職業。

その派遣を統括する看護婦会に入れば、桜病といった特殊な感染症を患った患者の情報も手に入れやすくなる。

そして目論見どおり・・・。

「私が看護婦になってしばらく、入会していた看護婦会に桜病患者の看護の申し出がありました。

南山家のご子息が桜病に罹っていて、派出看護婦を探しているらしいと。

同時に、同じ期に看護婦養成所を卒業した友人にそれを依頼したということも耳にしました。

私はすぐさま友人に手紙をしたため、南山教授のご子息の看病を自分に代わって欲しい、南山教授に自分を推薦してほしいとお願いしました」

――桜病は看護婦も恐れる病。

同期は喜んで代わってくれた。看護婦会も誰か行ってくれる者がいればよかったのか容易に許可がおりた。

南山が養父に許可を求めに来たのは予想外だったが、なんとか父も説得した。

「そうして、あの日、あの桜の木の下で貴方様に再会することができたのです」