2024 Best Music ②TOPs

TOP4以下を順不同に挙げよう。TOP3に次ぐ多くの優秀作品があった。2024年、2023年リリースの作品からピックアップ(2022年以前の作品もかなりあったけど省略)

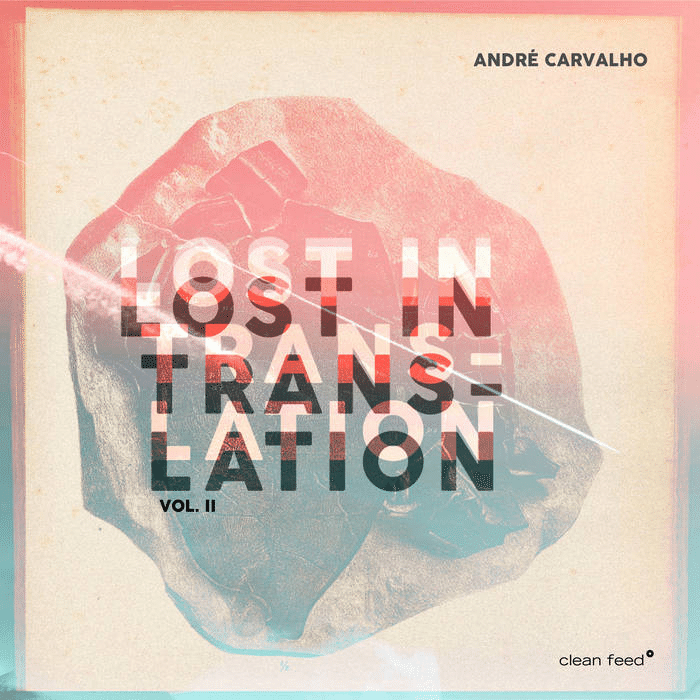

■ André Carvalho – Lost In Translation Vol. II [Clean Feed]

2021年にリリースされた翻訳不可能な言葉の世界をコンセプトに置いた前作につづく続編Vol.2。こちらは2023年の作品。

本作ではペルシア語、ハウサ語、フィンランド語などから触発された作品となっているそうだ。言葉と文化の関係性を考えるとなるほど他国言語間で必ずイコールで表される単語が存在するとは限らず、そのモヤっとした感覚を音楽として表現したのだろうか(と解釈)。国や人種、文化圏だけを題材にすると相手をリスペクトした単なる民族音楽に陥りがちになるところをあえて「自身に内在する自分の言語(≒音楽)で解釈して表す」に軸を置いた点がとても面白いアウトプットになってるのではないかと聴きながら感じたのであった。

ベース&ギター&サックスの3ピース。全体的に瞑想がかったサウンドスケープ。1曲毎きちんと作られているんだがCamber Musicな要素も垣間見える即興の滑らかさと時折入る鋭さにドキッとする。静寂な音空間の中にある伸びとカッティングの交差はロードムービーを見てるような音の流れを感じる。

■ Samo Salamon, Vasil Hadzimanov & Ra-Kalam Bob Moses - Dances of Freedom [Samo Records]

ひたすら静かに連打しつづけるドラムと靄がかかるキーボード、その上に繰り返しフレーズを奏でるバンジョーの神秘的なオープニングから始まる。その前置きから、激しくも面として広がるキーとギターの音の共存・衝突で展開される2曲目の繋がりにゾクっときた。この舵きりでアルバムとして顔が見えてきた。三者が同じに呼吸し寄り添ってメロを奏でたり刺激しあったりするところからするとコンポジションの中で即興を奏でているのだがその競り合いがとてもよく、エネルギッシュなのに焦点がぶれずに存在してる(ように聞こえる)という点は注視されるべきだ。それゆえに全体通してとっ散かってるようにも聴こえる音が曲単位で意味を持ちまとまるのである。

正直なところフュージョンのように聴こえたりするのだが(あまり好んで聴かないジャンル)このアルバムは完全例外、繰り返し聴きたくなる。

■ Franz Koglmann - Near Blue-A Taste of Melancholy [ezz-thetics]

現代のジャズシーンの中で最も評価されていない素晴らしいミュージシャンの一人とされている(ヒドイ。。。)、オーストリア人フリューゲルホルン奏者Franz Koglmannの新作は、例によって素晴らしいアルバムであった。

※なお、私はKoglmannの大ファン

彼の演奏はゼリー状というかふにゃあっとした語尾下がり音の出し方(締め方?)をするのが特徴的だ。やや難解で幾何学的な構成の曲ですら緊張感を開放してしまうトリッキーさがある。大人の音楽を子供に聴かせるために編曲してるのではないかと感じることも多々あったり。

ヴァイオリン、クラリネット、フルート、ピアノ、サックス、トロンボーン、チューバ等で構成された室内管弦楽。知的かつ洗練された演奏で、全ての楽器が対話し絡みあいながら終始緩やか、時にハッとさせられながら進んでいく。アグレッシブさはゼロで駆け引きもないけど、ひょこひょこ出てくる各者のコール&レスポンスのチャーミングさは、聴いていて本当に面白かった。

■ Stanisław Aleksandrowicz Oktet – Pieśń o bębnie [self-release]

ポーランド人ドラマーStanisław AleksandrowiczによるOctet作品。2023年リリース。ジャズカルテットと弦楽四重奏をセットにしたのではないかと思わせる曲構成でもある。弦楽団がコンポジットされた曲に沿い即興要素の高いジャズメンが音をぶちまける。そのバランスもうまくできている。

1950、60年代にありそうなスペーシーに加工されたヴァイブとトランペットとキーと弦楽器による物憂げなメロディーと共に始まり、徐々に歪み音をはがしながらフリーキーなBopに繋げるという良きオープニング。ジャズ黄金期的な雰囲気もあるし、何かのサウンドトラックのようでもある、宇宙とかロボットとか古の未来感のある映画かなにかの。無声映画の伴奏でもあるような。活動写真?

ポーランド語のタイトルは「太鼓の音」という訳。タイトルからして、またAleksandrowiczがドラマーだからといって、このアルバムはドラムが前面に出てるわけではない。ただジャズパートとクラシックスパートとでドラムの音の出し方が違うしジャンル二要素を橋渡しするときのドラム音の切り替え方はさりげなく上手いなあ。面白い作品だった。

■ Espial - The Act Of Noticing [Discus Music]

ジャズ~インプロのフォーマットだが、これはアンビエント作品だろう。

エレピ、ヴァイブ&パーカッション、サックスの3ピースユニット。

ほぼ完全即興、かつライブ録音。広大な空間にエレピとヴァイブが静かで緻密、時に緩やかな演奏を奏で、部分的に循環呼吸のサックスがメロを差し込んでくる。散乱してるようにも聴こえる各パートの演奏だがディテールが明確で派手さや強い音が無いのに個が立っているのもいい。

Martin Archerの「Discus Music」は最もお気に入りのジャズ、ニューミュージックのレーベルでここ数年常にマークしてる1つである(Archerにドはまりしたことをきっかけに)。

■ Jorge Nuno, Felice Furioso, Felipe Zenícola – Sameer [Phonogram Unit]

ポルトガル拠点のミュージシャンによるギター、ベース、ドラムの3ピース。2023年の作品。

歪みとエフェクトで混沌とさせ攻撃的に音を交差しながら展開するパンク、パワージャズ。ダイナミズムはもちろんなのだが、叙情的だったりドラマチックなメロディまでも内在しており、最初から最後まで暴れまくるだけのアルバムにはなっておらず楽しむことができた。

「SAMEER」という架空の人物が人生で経験したさまざまなエピソードを音で表現したもの、というテーマになっており、出力された音響からカオティックで狂気的で落ち着きの無さを持つ存在なのだろうか。ていうか、Sammerって誰?

■ Unionen - Unionen [We Jazz Records]

ノルウェー、スウェーデンの現代ジャズ スター級のメンバーで構成されたカルテット。「1814 年から 1905 年まで共通の君主のもとにあったスウェーデンとノルウェーの連合王国にちなんで名付けられた」という「Unionen」。

メンバーそれぞれが多岐にわたる個性的なユニットを持ちキャリアを積んできており、それを集約させ融合させバリエーション豊かなチューンを産出している。ロック色の強い要素だったり、もやっとした音響だったりもある。ただ最も感心するのは既成フォーマットのジャズという概念を非常にリスペクを重んじていると感じる点だろう。完成度が高いなぁ。