譜面をみないこと(3)

コードの「コンテクスト=文脈」を理解しましょうと書いてきました。

昭和のクソ慣行の「譜面を見るなおじさん」も、是非はともかく、譜面を見ないきっかけになるなら、それなりに効用があったはずだ(不快だけどね)

では、譜面を見ないで、曲のコード進行をどういう風にとらえているか。

とはいえ、これをどうやってわかりやすく示すか……すごく難しい。

頭の中をかち割ってさらけ出すわけにはいかないし。

なので、覚えているコード進行を、どうやって再現しているか、を示してみます。

実例として、「Autumn Leaves(枯葉)」と「On Green Dolphin Street」をあげてみます。

こういう「コード覚え」の時に、以前に示した「ダイアグラム」が、思考の補助線になりやすいので参考にしてください。

Autumn Leaves

Key in Gmで考えます。

この曲は単一の調性の曲です。

コードは構築しやすいというか、再構成しやすい。

On Green Dolphin Street

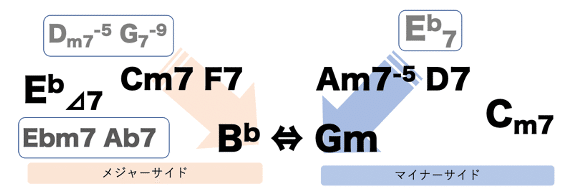

Key in Ebですね。ダイヤグラムはこのようになります。

この曲は単一の調性ではなくて、

Eb(in Cならフラット3個)とEbの同主調である Ebm≒Gb(フラット6個)の二つの調を軸に作られています。

ただ、それ以外にもひっかけになる2-5-1が沢山あってなかなか複雑な構成なのですよ。でも、2-5の連続なんです。モーダル&コーダルのコンテンポラリーの曲(たとえば、Dolphin Danceとか)とかに比べると理解しやすい。

バップの手法でアドリブしやすい曲だと言えましょう。

まとめ

今回の動画はあくまで僕の頭の中を譜面に引き写したもので(しかもプロのそれではなくアマチュアの私のあり方にすぎない)すが、そんなに斬新な話でもないと思う。

ま、ある程度ジャズやっている人なら、当たり前なんじゃないかと思う。

強調したいこと。

「コード進行」は、頭から順番に覚えるもんじゃない。等しく書かれているようなコード記号には濃淡のようなものがあって、おさえておくべき重要なポイントと、そのポイントによって付随的に決まる部分があるということ。

いろんなコード進行を、自分で頭の中で再現してみましょう。

そして、同じ曲を、別のスタンダードブックで見比べてみよう。

そういうことを繰り返していると、なんとなくコード進行というこの「得体のしれないもの」について理解できるんじゃないかと思う。

いいなと思ったら応援しよう!