オブリ研 第6回 : "S' Wonderful" (3)

では、私の作例をば。

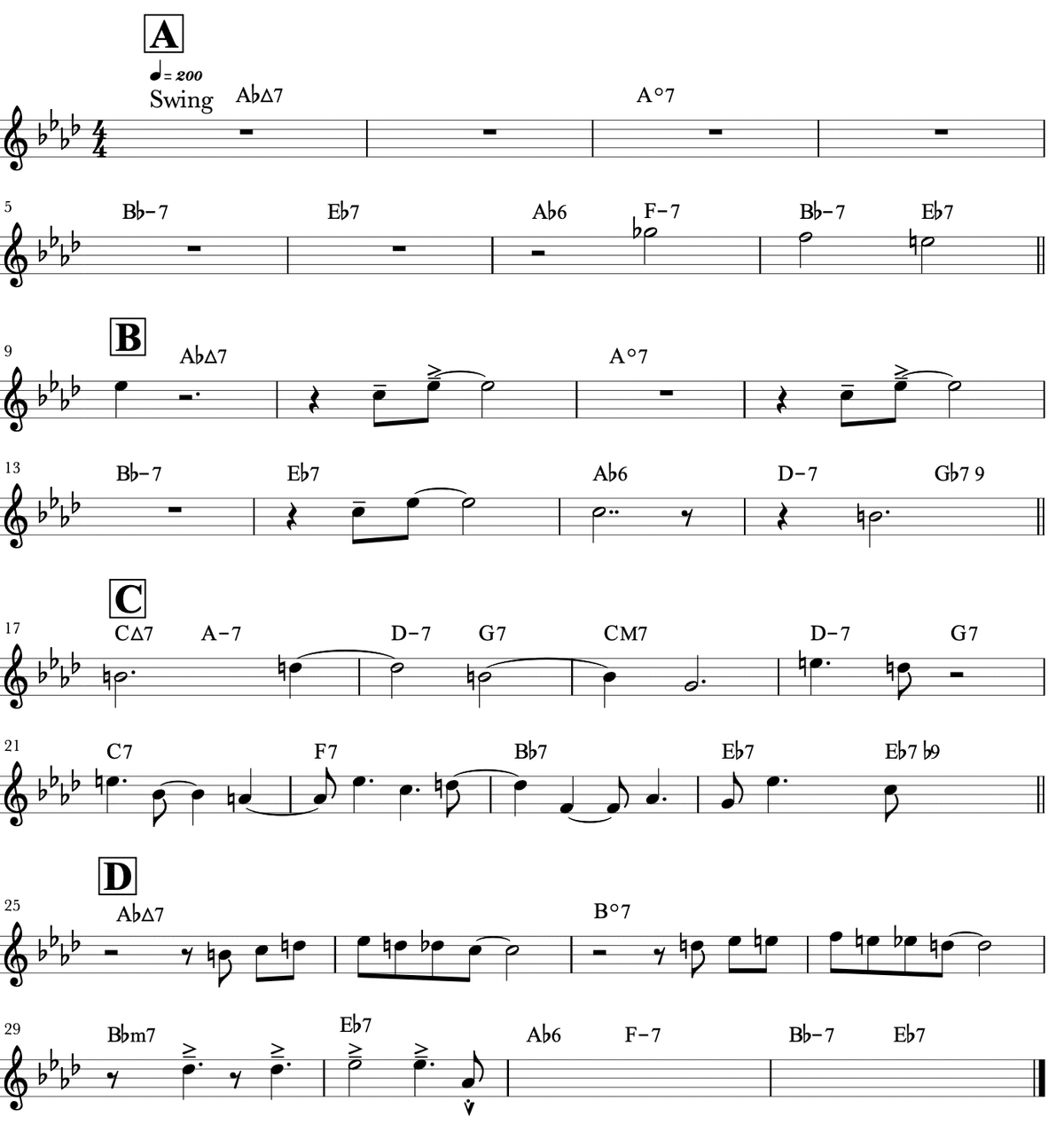

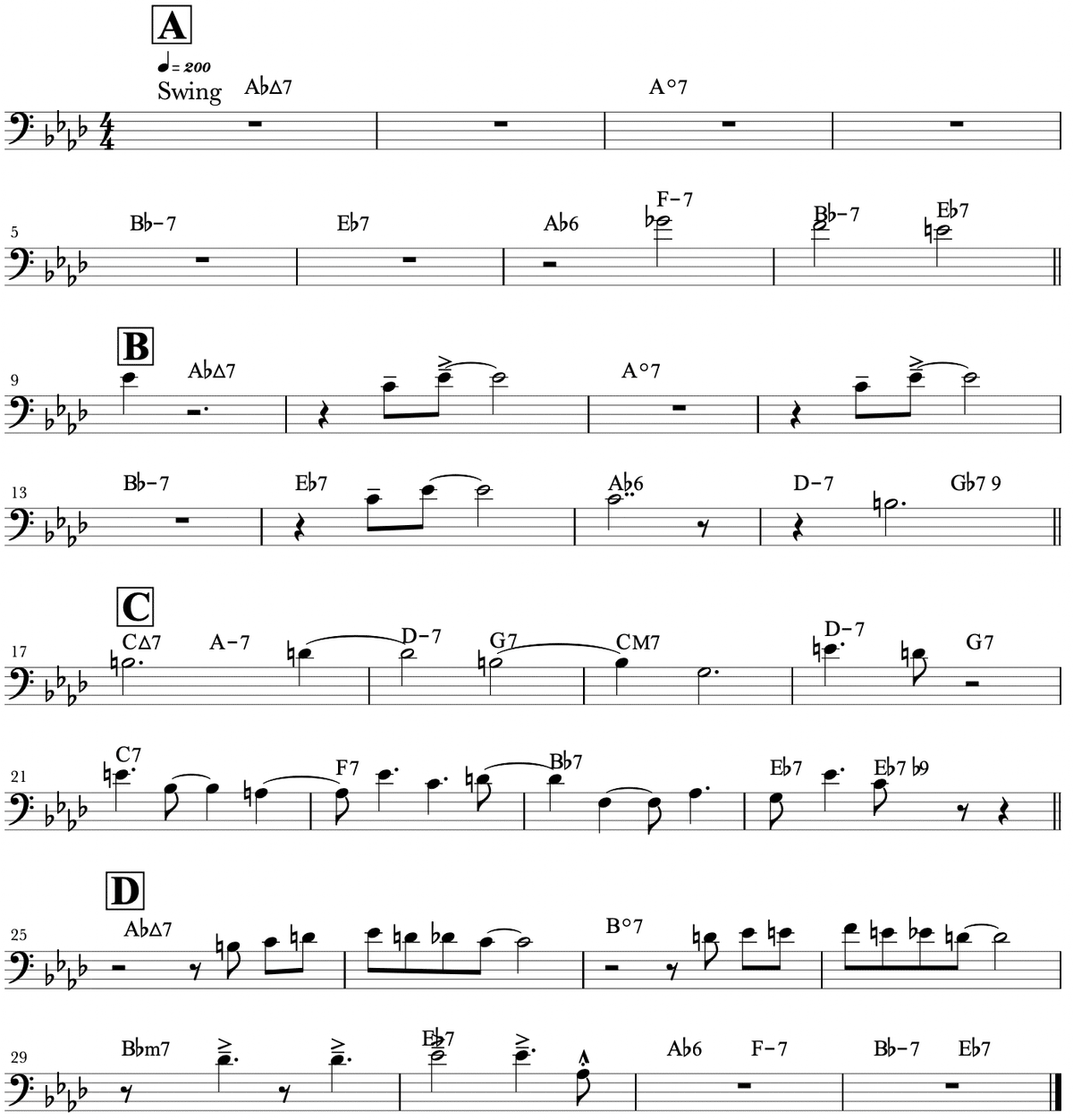

半熟作

それにしても作例音源いまいちやなー…録音しなおすかも。

自分の譜例に解説って難しいですね。

基本的には「ビッグバンド」のバッキングというイメージで作っています。

Aパート

基本的には休み。最後2小節だけ次のBパートにいくため、かるく吹き伸ばしを入れています。

音としてはなんでもよかったのですが、たとえば、

A→Ab→G (FmではなくF7というニュアンスになるとは思う)

Ab→G→Gb (GbはBb7の+9のイメージ。Fに着地)

などでもいいとは思いました。

採用したGb→F→Eは(F7-9もしくはFm7-9でGb、EはEb7のこれまた-9)

メロディーとの離れ具合で採用。

こういう場合、基本はできるだけ滑らかに、半音の経過音などでつなぐことが多いですよん。そうするとどこかでテンションを含むことになります。単音であれば、まず自分のセンスを信じ音を置いてみましょう。その音がコードの中でどういう度数であるのかを確認し、それを理論の理解の糸口にしてみましょう。

Bパート

テーマに対し、コール&レスポンスの形です。テーマがEb→Cという音形なので、作例なので、セオリーの一つとして逆行する上行フレーズに。

Cパート

ここは、ヘレン・メリル版のピアノソロ(不思議なタイミングで音が入る)が耳に残っていたのか、ポリリズミックな感じを強調してみました。

3拍とりで白玉のフレーズを置いています。(きっかけにBパート最後もそうしています)。Cメロ二段目はそれのさらに半分、一拍半どりのフレーズにしてみました。

セッションではなくバンドでやる場合、リズムセクションやボーカルの歌い方も合わせた方がいいでしょう。(作例音源ではテーマのリズムを変えてオブリにあわせています。)。

……なんか最後らへんは作例(2)の修正案と同じ?……(冷汗)

すいません……

Dパート

Dパートはテーマに少しだけ食って入る形のカウンターメロディ。5〜7小節目についてはまたしてもビッグバンドっぽい感じのメロバッキングです。

まとめ:

この曲のオブリについて、もう一度まとめておきます。

A-A-B-AのAパートはかなりデッドポイントが目立つメロディです。

従って、そのデッドポイントに合いの手を入れる形がセオリーであると思います。

Bパートはその対比を考えればいい。

Bパート、メロは譜面上伸ばしが多く、デッドポイントは減ります。

メロと並走する形にすると、サウンドのコントラストがつきやすいかと思います。

もちろん、3回あるAメロをすべてコール&レスポンスとせず、最後のAをメロ並走(ハモリ)とし、Bメロには別のアイデアを持ってきてもいいでしょう。そうなると手口はさらにバリエーションに富むと思います。

いずれにしろ余白の多い、「オブりがい」のある曲だと思います。

いいなと思ったら応援しよう!