アドリブ研 : "How High the Moon" (2)

作例です。

今回ははっきりいって人選に失敗いたしまして(笑)みんなそこそこ演奏できる人ばかり。「添削」を行う本来の趣旨に外れるとは思いますが、アナリゼを行い、代案(オルタナティブ)を示す感じでやろうと思います。

まずは 四国のベーシスト Tさん。Tさんはプロの方です。CDも出してる。

どうなんよ笑。学会とかですげー偉い教授が「素人質問で恐縮ですが…」ってやつじゃん。

藤井風ばりに「何なん?」って言いたいわ。

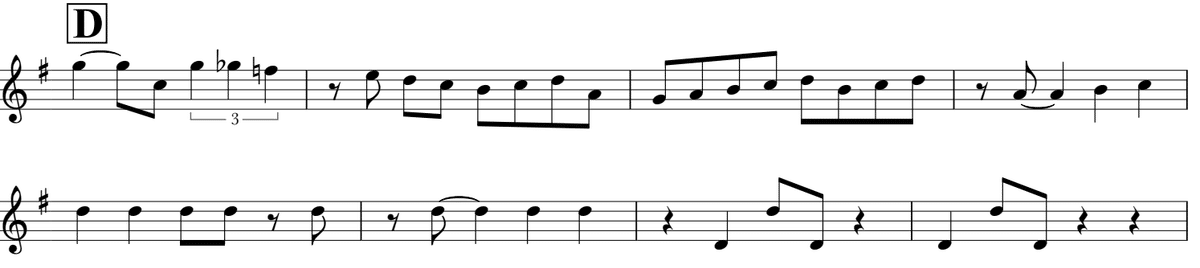

Tさん作例

一見してわかるように「文法ミス」みたいな修正点はありません。が、アナリゼも含めて記述しますね。

モチーフディブロップメントを意識すると楽になるよー、

とお伝えしたいです。

Aパート8小節はたしかkiyoshi kitagawa(b)がオーニソロジーで使ったものを引用、Cパートの4小節はkengo nakamura(b)がWyntonのバンドでJust Friendsの中で使ったものを引用しました。

Aパート

1~2小節目のモチーフをコード進行(Gmaj7→Gm→Fmaj7→Fm7)に沿って構成音に合うよう変化させる。モチーフ展開(motif development)の教科書的な使い方ですね(実はHow highのテーマも全く同じやり方で動いています)。こういうコード構成音が半音で動く場合は「コモン・ノート」=動かない部分と動かす部分の対比が大事です。

ただ、本例はアドリブなので、若干ばらけています(統一性が薄い)。ノータイムで演奏しているわけだから、どうしてもそうなる。

テーマメロのようにカッチリ整合性を保つなら、こうなるでしょう。

ただし、これだとノイズがなさすぎて即興演奏としては逆にイマイチかも。適度にバラけたフレージングの方がやはりリアルな気がします。

即興性と整合性はトレードオフの関係にあります。

要するに若干は「シェフの気まぐれサラダ感」が必要だってことよ。

Bパート

1小節目。Ebのコードトーンでウラウラのシンコペで上行。ぐっとくる感じがいいですね。

2小節目。この2小節目は物議を醸すところです。

ここ、黒本「Am7-D7」一方iReal Pro「Aφ7-D7-9」なんですよ。

そして解決点である3小節目はBパートはGm、後半のDパートはGmaj7。なん3段目では段の終わりまでマイナーで押しきるが後半は7段目途中でメジャーに抜ける。

要するにどこで切り替えるか?という話。二小節目?三小節目?

iReal はBパートではマイナー2−5、Dパートでもマイナー2-5だが解決点でメジャーに逃げるパターンが明確です。黒本ではあえて議論を避けてるように見える。またメロディーもどっちにもとれ、判断が難しい。

私はBパートについては「オッカムの剃刀」理論でシンプルに考えます。この段は基本Gmの調性。5小節目で初めてGメジャーにいく。That’s All。

ただ二小節目Am7をどう解釈するか。-5をつけるかどうか。

Am7-5ならハーモニックマイナーなら、Am7ならメロディックマイナー、ですかねー……きちんと意志を示せばどっちでもいいんでしょうけど。

作例に戻りましょう。2小節目の3裏でEbを用いています。D7の-9ですからマイナー2-5は明白。ただ前半ではEを強調してます。Am7と考えるべきでしょうか?Am7-5を強調するなら、D-Eb-F#でしょうか?

私はEbよりEがいいとは思いました。ただD-Eではなく、E-FとしてF#につなげた方が自分の耳にはしっくりきました。どちらも理論的には間違いではないはずです。運指の楽器癖などが反映されている可能性はあります。トロンボーンは跳躍が難しいのでフレーズの音域のレンジを狭く処理しがちかもしれません。

4小節目。これ、Ornithologyのメロと同じです。実はここ、コードはマイナーツーファイブ。5小節目で同主調のメジャーに解決する。そのコード進行だと、Bの音はどう処理しますか?

これはBopではよくあることです。Bopではフレーズの解決点に向かう重力を最重視しています。そこに書かれたコードフィギュアより解決点重視。Gmajに引っ掛けるフレーズであれば先行してGmajの2-5を使ってもよい。

Bopのアドリブでは、ドミナント・モーションの重力を感じるフレーズがきちんと解決点に向かっていさえすれば、その間はかなり自由なアプローチをとっていい。極端に言えば、書かれたコードをガン無視しても、OK。

5-8小節目は奇しくもそういうコンセプトを確認するフレージングです。

黒本ではここ、二種類のコード進行がかかれています。

|GΔ7 |Am7 D7|Bm7 Bb7 | Am7 D7 |→①

| Bm7 | E7 | Am7 | D7 |→②

Tさんは①に準拠してフレージングしています(頂いた譜面に記載)。

ただフレーズを素直に見れば②のコード進行にも見える。

まずOrnithologyのメロと5小節目が同じでそのコード進行に誘導されちゃう。4-5小節目のリフが出た時点で、バッキングの人たちは瞬間的に6小節目をE7と反応してしまうのではないでしょうか。

②を強く感じるもう一つの理由は8小節目頭。ここはどう見てもAm7ではなくD7です。7小節目は①のBm7-Bb7に沿ったフレージングと思われますが、前後の繋がりがスッキリしません。7小節目4拍目だけAm7 or A7と考えることはできますけどね。

このフレーズにBop-Motionをある程度保ったコードつけをするならば、

|Bm7|Em7 D7-9|G Bb7A7|D7 でしょうか。これが①なのか②なのか、容易に判別しがたいところではあります。足して2で割った感はある。

その意味で、若干モヤモヤしますね。敢えて①のコード添付するならそれっぽくフレージングしてくれやー、と言いたい。

総論に戻ります。ここの部分のコード進行は、サーキットで言えば車幅の大きな緩やかな最終コーナー。さまざまなコース取りが可能な部分です。

①は2小節Gにとどまり最後の2小節でハンドルを切り、3-6-2-5進行。

②は4小節で大きくハンドルを切って3-6-2-5と進行しています。

コーナリング(アドリブフレージング)に際しバリエーションを取りやすいのは②の進行。バップ系のジャズマンは②を好みますが、それはおそらくメロディーとか関係なく、戦いの舞台に②が適しているからだと思います。

繰り返しますが、Bopで重要なのは「解決点」と「重力」。書かれたコードはそのベクトルを示しているだけで、コードフィギュアそのものからはかなり自由です(逆にいうと解決点の方が重視されます)。

Cパート

Cパート前半は、再びモチーフのフレーズ。

5小節目から7小節目はAパートとは違い、モチーフではないフレージング。

7小節目は三連を利用したアルペジオ(CmのTriad。もちろんキレイにはまります)ぐいぐいくる小気味良いやつです。Bパート1小節目にも似た感あり。8小節目もBパート6小節目に似た感あり。

Dパート

Dパートでは前述したように3小節目がGmaj7。ここでは2小節目からすでにGmajとしてフレージングしています。

4~6小節目はメロに戻り、ソロの終わりを示唆する感じ。

5-8小節目は敢えてのD音一本でフレージング。Salt Peanuts的なリフ。

これなー(笑)。

ソロの最後でこういうのやられたら、次に自分がソロの場合に、それを踏まえて吹くか、それとも頭の中で決めてたフレーズをふくか、一瞬迷うね。

「お約束」に沿うかどうか、フリ・オチを重視するかどうか。

例えばTVの街ロケで指でピストルの格好をして「バーン」って言うと、関西だったら結構な比率で撃たれたフリをするけど、東京では全然とからしいじゃないですか。

こういうリフのフリ(笑)に反応するかどうかは、関西マインド(ある種のサービス精神?)の有無だと思います。ちなみに僕はめっちゃ反応しちゃう奴(青春時代関西だったので)。でもきっと東京モンには白眼視されてしまうかもしれない。

修正案(ほとんど修正なし!)

まとめ

基本的に完成度の高いソロだと思います。間違いという部分はない。

また、ソロの構成(起承転結)という意味でも完成度が高いように思いました。

Bパートでは長々と解説をしてしまいましたが、コード進行の上でどうフレージングするかの話はとても興味深い領域です。

バップはDominantの「重力」そしてベクトルの行き先の「解決点」が合っていれば、単音楽器のアドリブフレージングは、かなりのバリエーションも許容しうる。コードフィギュアを書き換えて処理も、全然ありだったりします(よくあるのが 3-6-2-5の3を IIIm7-5にしたりするパターン。また3-6-2-5すべてを V7にしちゃうとか。double/triple/quadruple dominantね。

おまけ:音源

Notion iPadの機械音源とNotion iPadの生ファイルです。

ここから先は

¥ 100

よろしければサポートお願いいたします!サポート頂いたものについては公開して、使途はみんなで決めたいと思います。