チートイツと「生存者バイアス」

ごきげんよう、はねおかです。

今回は僕が大嫌いと公言しているチートイツのお話です。

・好みの問題?

Astreaではチートイツが大好きなメンバーがいまして、トイツ3組あったら「これチートイ行けますね!」と興奮していました。

「君チートイアガってないでしょwはねおかさんの方がイメージあるわw」とイジられてました。笑顔の絶えないチームAstrea。

うるたま絆リレー応援配信でも、積極的にイジっていくスタイル。

はねおか「チートイツの専門家!これはチートイですか?」

アオイ氏「う~ん、これはですねえ…チートイですねえ」

はねおか「大体チートイって言ってませんかw」

モリアーティ氏「点棒的にはスーアンコーにしたくない?」

アオイ氏「チートイツの最高形がスーアンコーなんですよ!」

なんてはしゃぐAstreaメンバー。

賑やかしなら任せろ!(バリバリ

うるたま絆リレーは、今度の水曜日が最終決戦。

参加される方は頑張ってほしいですね。

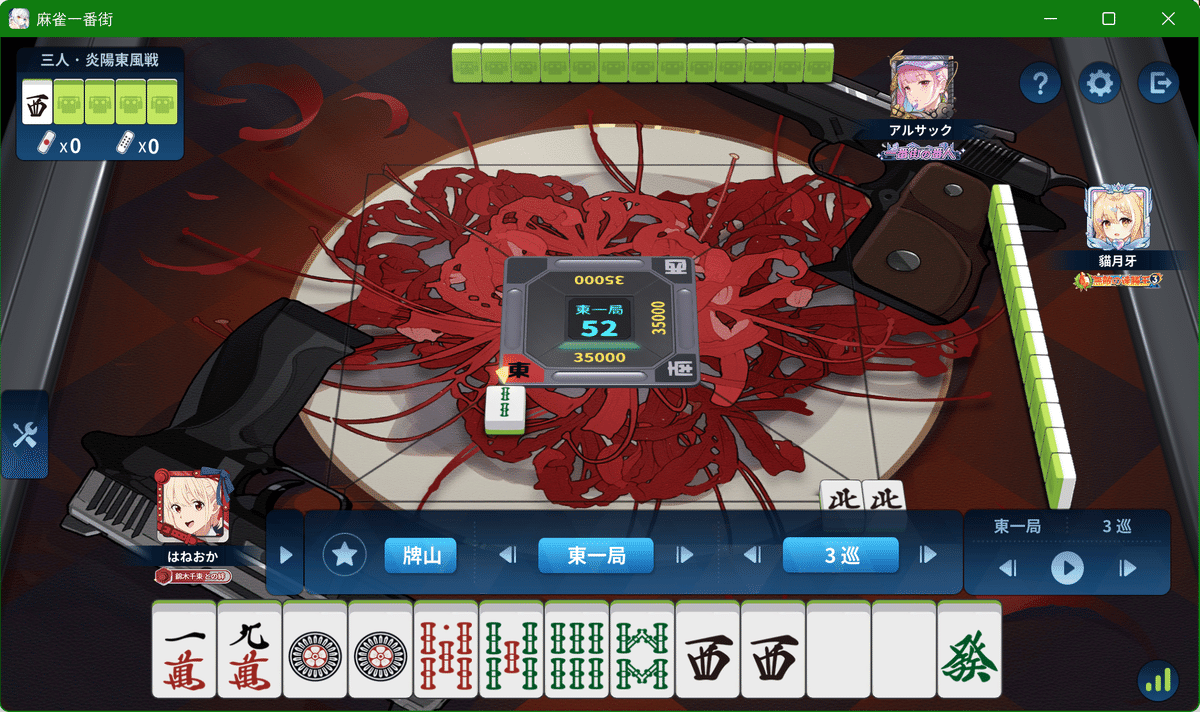

僕のチートイ、といったらこれですね。

振り返ってみましょう。

・役牌が持ち持ちなので、役牌のポンテンができない

・9pもトイツで持たれているので、埋まりやすい69sツモの9p發シャンポンテンパイは純カラ

・誰も頭に入ってなかった、唯一アガり目があったチートイツでテンパイ

・運だけの一発ツモウラウラで倍満

・天鳳位タケオしゃんに運だけで勝つ

いや~、劇的でしたね。まさかこれが最初で最後の輝きになるとはね…

僕は常々公言しているように、チートイツという役が大嫌いです。

「今後チートイツという役は禁止にする」と言われても別に構いません。

さて、このチートイツですが、Wikipediaでは絶賛されています。

待ち頃の牌でテンパイすれば立直をかけることも多く、裏ドラが乗る時は一気に2枚乗るため、爆発的な得点力がある。

また、他家の仕掛けや立直に対し危険牌を押さえながら七対子に受けて和了に向かうケースもあり、攻守ともに柔軟な役でもある

まぁ僕はオタクの知識自慢会場であるWikipediaが大嫌いなので、彼らの言い分は全く信用していないんですが、もう少し掘り下げていきましょう。

・出現率から考えるチートイツ

チートイツの出現率は、約2.9%と言われています。(出典:麻雀手役大全)

雀魂牌譜屋の和了役集計でも、ほぼ同様です。

https://amae-koromo.sapk.ch/statistics/fan-stats

面白いのが、金の間から玉の間そして玉座の間と段位が上がるごとに、チートイツの出現率が高くなっています。(執筆時現在で金の間:和了率2.46%、玉座の間:和了率2.93%)

いわゆる「山読み」が出来るプレイヤーが多くなり、トイツ3組などの(メンツ手を基準に考えるなら)クソ手でもチートイを組んで戦う、といったシーンが多くなるからかもしれません。

出現率で言うなら、およそ「対々和以上、三色同順未満」という位置にいます。

現代麻雀においては「三色を過剰に見ない」と「三色が見えるなら追う」のバランスが大事です。とは言え、昔ほど「手牌を見たら三色を探せ!」なんて時代ではないですね。

よって、チートイツも「過剰に求めない」という答えになりそうです。

・チートイツは読めない?

書籍「統計学のマージャン戦術」では、相手の主要なテンパイと、そのテンパイに放銃したら何点失点するかが数値化されていますが、そこにはトイトイやホンイツ、クイタンなどへの放銃による平均失点は掲載されていますが、チートイツへの平均失点というデータがありません。

100万局のデータを解析した同書において、チートイツのアガりの平均点というデータがない訳ではないでしょう。

これは、「単純に捨て牌からチートイツを看破するのは難しい」ということではないでしょうか。序盤に真ん中の牌が切られやすいとか、端牌が後から出てくるとか、ある程度の特徴はあるのでしょうが、一概に「この捨て牌はチートイツだ」とは断定できないということですね。

「おしえて!科学する麻雀」では「チートイくさい(あと国士無双とかの)怪しい捨て牌から役を読むことは、発生確率が低いので意識しすぎなくていい(P.88)」と書かれていますね。

チートイツはメンゼン役なので、トイトイなら副露で「トイトイの可能性はあるな」と読める(それでも万全ではない)のですが、ノーヒントですからね。

例えば、全てポンした3副露の相手がいたとして、副露牌の中に役がなければ必ずトイトイ(形式テンパイを除く)になります。

2副露がポンでもトイトイは気にしたい役ではあります。振ったら高いのでね。そんな相手に無闇に役牌や生牌は切りたくないですね。

おっと、今回はトイトイではなくチートイツのお話でした。

これはМリーグでの一幕。2件リーチに完全安牌がなくなり困惑する内川プロ。

直前の園田プロのリーチ。

リーチチャンタサンショクイーペーコーのカン8p。

引っ掛けにもなってますし、リーヅモチャンタサンショクイーペーコーのハネツモは、白鳥プロがリー棒を出しているので、ツモれれば2着浮上。白鳥プロからアガっても3位浮上。リーチでいいと思います。

さて、内川プロの視点から見てみると、オリるなら西になりますかね。

実況の日吉プロは「内川は西を切りたくない!黒沢の四暗刻に刺さったから!」と煽っています。いつまでも擦られる西ネタ。

解説の佐々木寿人プロは「内川は園田の捨て牌からチートイツの可能性を考えたので西切りを迷った」と言っていました。

園田プロの捨て牌は、序盤に端牌は切られていますが、中張牌の出が少々早いですね。そしてトイツが捨て牌にないので、トイツを大事にしている=チートイツの可能性がある、といったところでしょうか。

まあ実際にはチャンタ三色イーペーコーのヒッカケでしたが。

むこうぶちより。

チートイツの捨て牌に見せかけようとした多河が、それを逆に江崎に見破られるシーンがあります。

安永もチートイではないと看破し、解説します。

麻雀漫画は所詮漫画なので、闘牌シーンというのは作られたものです。

では、僕の実戦譜よりご紹介します。

ダブドラの北が2枚に、白トイツ。

これは北を2枚抜いて、白ポンのドラ4とか、引いた牌次第では、あわよくばホンイツでのハネマンも見えそうです。

引いたのは1pと赤5s。

チートイは見つつの2s切り。まぁ、白ポンはしたいですね。

8sツモでチートイツにほぼシフト。

發単騎はちょっと出にくいかな?

5トイツからはメンツ手に復帰するのは難しい気がします。

チートイツが大嫌いな僕でも、流石にこれはチートイです。

發ツモってテンパイ。

当然の打7p。

リーチしてれば一発ツモの8000オール。

まぁ裏ドラが6pだったので、リーチしても8000オールで一緒ですけどね。出アガり18000になるか12000かの違いです。

流石にこれはダマでいいでしょう。

まぁ、ここまで露骨に「チートイに行け」って配牌を貰ったらチートイに行きますが、普段からチートイばかり狙うというのは厳しいですね。

今回は僕の捨て牌は2s6s9m7pで、捨て牌はなんか変ですね。

逆に、最初に挙げたチートイは、字牌から切り出していって、ピンズの真ん中を切ってのリーチ。

今巻き戻して見てみると、東と9mの切り順が逆ですね。9mはドラ表なので、安全牌として持っておきたかったんでしょう。ただ、トイメンが北3、下家がドラポン。アガられたら無条件にラスります。なので、役牌重なりは見ておきたいですし、安全牌とか持っておいても意味ないですからね。まぁ、これが結果的に功を奏したんですが…

この捨て牌からチートイツと読まれるかは知りませんが、ソーズは切りたくないですね。

最初のチートイパッツモの局は「たまたまテンパイしたチートイツ」なので、捨て牌は比較的大人しい(ソーズが1枚も出てないのはちょっとソーズが濃いのかな?という印象は受けますが)ですが、次のチートイは「意図的にチートイにした」ので、捨て牌が偏ってますね。

チートイツといえば土田浩翔プロでしょう。

氏の解説によれば、「序盤に真ん中の牌が切られる」「捨て牌2段目から待ち頃の牌を探す」といった傾向があるそうです。

ただし、序盤からチートイツの決め打ちはしないため、序盤にオタ風が切られるケースがある、と言っています。いわゆる「メンツ手とトイツ手の両天秤」というやつですね。

総合すると、「捨て牌からチートイと読めるケースがないことはないが、手なり進行でたまたまチートイになったケースもあるので、『この捨て牌はチートイだ』と断定するのは難しい」ということになると思います。

・チートイツは最弱の役?「3トイツ最弱理論」

以下の画像をご覧ください。

いわゆる「3トイツ最弱理論」というのは、麻雀の牌効率を少し学んだ人なら、聞いたことがある言葉だと思います。

トイツ手が嫌いな僕は、むしろ2トイツからでもトイツをほぐしたくなる程です。まぁしませんけど。

「トイツを面子候補としてみる」「メンゼンで進める」「七対子や刻子手がない」の3つが同時に成り立って初めて、3つ目以降のトイツがカンチャンより価値が低いと言えるので、「3トイツはほぐす」をそのまま適用できるケースは、むしろ少ないと言ってもいいでしょう。ところが、「3トイツはほぐす」という言葉だけは昔から使われていて非常に有名。「どのようなケースで成り立つか」があまり検証されぬまま、言葉だけが独り歩きしているように見受けられます。これもまた、「面子候補としてのトイツ」と、「雀頭候補としてのトイツ」が混同されてきたが故に生じた誤解と言えます。

これについては、案外そうでもないケースもあるようですね。

トイツが役牌だったらポンできるので、受け入れが狭いという面はカバーできますしね。

3トイツ最弱理論の反証で引き合いに出される手牌は、メンツ手が十分見込める形であることが多いです。

軽く検索して、他の人のnoteとかを読んでみると、そういう傾向が強いように見えました。

大体書かれているのは「イーシャンテンピーク理論を元に、受け入れ枚数を最大に取る」といった点で、「チートイツを考えて打つ」とは書かれていませんでした。

麻雀というゲームは先制テンパイが非常に大事なゲームなので、「トイツが役牌だったらポンしていける」とか「メンツ手を最大限見て先制リーチを打つ」ことが非常に重要です。

そうなると、イーシャンテンでの受け入れが狭いメンゼン限定のチートイツという役は、非常に最弱な役であると言えますね。

・チートイツと生存者バイアスその1「選択した、ということ」

メンツ手もトイツ手も、最終的には「どちらかを選ぶ」という選択をしなければならないのですが、例えば雀頭を持つイーペーコーはトイツ4組とも取れますし、シュンツ手であるリャンペーコーはある意味チートイツ(実際には高点法のためリャンペーコーとチートイツではリャンペーコーが優先されますが)とも言えますね。

麻雀は選択をするというゲームです。

打っている時は自分が「これが最善の一打だ」と思って打っていますから、勝てた時は「自分の良い選択が勝ちに結びついた」と思うでしょう。

認知心理学の言葉に「生存者バイアス」というものがあるそうです。

生存者バイアス(せいぞんしゃバイアス、英語: survivorship bias、survival bias)または生存バイアス(せいぞんバイアス)とは、何らかの選択過程を通過した人・物・事のみを基準として判断を行い、その結果には該当しない人・物・事が見えなくなることである。選択バイアスの一種である。

僕はチートイツという役には、この生存者バイアスが非常にかかっている、過大な評価をされている役だと思っています。

「先制リーチを受けたが、こちらもそれなりに良い形の手牌なので押そうとしたが、露骨に危険な牌を掴んだのでオリた」なんていう経験は、麻雀打ちなら誰しもあることでしょう。

僕の実戦譜から。

中北のイーシャンテン。とはいえ巡目が巡目なのでテンパイも怪しいですが。上家の親リーが入ります。1sは現物なので、6sや8sのポンテンは取りたいですね。

そこへ、一発で掴んだのはドラの9p。

いくらなんでも切れません。

1sを切ります。

さらに掴んだのは4p。

これも切れませんね。

開かれた手牌はリーピン北北の147p。高めの1pで放銃したら18000。いくら打点が高くなる三麻で親番があるとはいえ、18000放銃スタートとかやってられません。

配信では「4pロンか…まぁそんな気はしてたよ」とか言ってましたが、当たったのはたまたまですね。

当たり前ですが、無筋456の牌の危険度は牌の中では一番高く、またドラというのも危険度が高くなります。(「おしえて!科学する麻雀」P.86より)

僕は自分の「読み」というのはアテにしていませんし、読めませんし、読みません。なので、僕はこの4pを止めたなんて思い上がりはしません。単純に危険度の比較をしただけで、それはもう一般化している答えですから、僕の実力でも何でもありません。

ですが、相手のロン牌を止めると「自分の読みが冴えている」と思い込んでしまう人がいます。

よくX(旧Twitter)では、フリー雀荘のウザい客のエピソードに「ロン牌止めてたアピール」というのが挙がってます。僕は別に言われても気にならないので「やっぱ出ないっすかw」って言って流しますけどね。

自分の選択がピタリとハマる、というのは、一つ成功体験となります。

ですが、それが悪い方向に向かっていませんか?

・チートイツと生存者バイアスその2「アガれないからこその過大評価」

先程挙げたように、チートイツという役は、出現率2.9%という、非常にレアな役です。

そして、受け入れ枚数が狭いため、基本的にチートイツという役は「狙うものではなく残すもの」と紹介されています。(「麻雀手役大全」P.82より)

つまり、「基本はメンツ手進行をしつつ、チートイツのルートも残しておく」ということですね。

とはいえ、あまりにもグズグズな配牌というのは、すんなりメンツ手進行とはいかないので、「仕方なく」チートイツへと進行することがあります。

僕の実戦譜から。

僕は普段東風戦しかやらないので、これは南入、つまり「誰かが30000点を超えたらそこで終了」という局面です。

トップ目のトイメンは2600以上、微差の3位の親は4800以上(もしくはノミ手でもアガって連荘するというルートもある)、下家はハネマンと若干厳しいですが、赤3ルールにおいてはハネマンというのは割と現実的ですし、マンツモでもしておけば次の局進行が楽になります。

そして僕は5200以上が条件ですが、誰かに先にアガられるのも困るので、一撃で捲くるのではなく躱して相手の手を潰すというルートも頭に入れておく必要があります。

第一打を3sとしました。

これはチートイツを見ます。

まず、単純にトイツ4組なので、チートイツの2シャンテンです。これは分かりやすいでしょう。

そして浮いている字牌は単騎の待ち頃としてはちょうどいい牌です。

また、ドラ引いてのダマ6400ならトップです。赤5sを引いたときだけ3s切りがロスですが、赤5sは1枚きりですし、リーチ赤よりもチートイ赤にしたいですね。黒5sツモのリーのみとか願い下げです。だったらポンしてのトイトイ字牌単騎とかにしたいです。

4mをツモってチートイツ1シャンテン。ここまでは順調。

ここで中切りを選択。まず、中や南単騎は「役牌はロンと言われたら打点が高い」という理由で切られにくいということで、まだ「端牌だしタンヤオがつかない」という理由で切られやすい9mを残しました。

西をツモり、南と入れ替え。

1枚切れ字牌というのは、チートイツの単騎待ちにするには絶好です。(参考「統計学のマージャン戦術」P.63)

9m、西、北、どれが重なってもオイシイです。これはリーチしていきたいですね。

注文通りのテンパイ。

さて、9m切りか、西切りか。

下家は3副露。テンパイ気配がしますね。打点が欲しいので、トイトイの線は十分有り得ます。となると、9mを切るのは結構勇気がいる決断です。上家の西をポンしてないので、西を切って下家にロンと言われるケースは、西が後重なりでないとあり得ないか、単騎の場合のみになります。ほぼ安全といっていいでしょう。対して、9mはションパイ。ロンと言われても不思議ではありません。

ただ、9m切りの西単騎は、アガりやすさを考えるなら絶好です。

さあ、僕の選択は…?

自己都合の西単騎リーチ。

まず、9mが当たったとして、役役の69mとかなら大した傷になりませんし、親を引けるのでもう一回勝負ができます。トイトイのケースは、ドラとのシャンポンでもなければ8000止まり。こちらはそれなりに痛いですが、親番があるのでまだチャンスはあります。ドラシャンポンだった場合にはラス落ち終了になりますが、ツモられても3位終了です。とはいえ、対面のドラを鳴いていない以上、ドラシャンポンの可能性は低そうです。

よって、ここは9mロンの声も覚悟しつつ、アガりやすさという自己都合で9m切りの西単騎リーチとします。ツモって1600-3200でトップですし、場合によっては一発で拾えるかもしれません。そうでなくても、3200アガってトップに立っておけば、最悪2位終了で終われますね。

下家の西にロン。

ウラウラでトップでフィニッシュ。

NAGAも9mの危険度は認知しつつも、アガりやすさで9m切りリーチとしていますね。

とはいえ、第一打は北切りを推奨。

やはりチートイツという役は見ていませんね。

親は僕の宣言牌9mをポン。東赤の2900を狙っているようです。

6pを引いて、親はやめたようです。スジの9s切りとしませんでした。

まぁ、僕の捨て牌が変則的なので、スジとはいえ信用できないということと、下家のトイトイに当たる可能性がありますね。7sポンの9sは釣り出せそうです。5sは現物ですが、僕の対面がタンヤオでしょうから切りたくないですね。まぁ、下家には通る気がしますが、ラス落ちするくらいなら3位をキープしてポイントの減少を最小限にするという選択は十分アリです。流局して次局勝負になったら一番いいでしょう。また、下家がマンガンアガってももう一局勝負でもトップは狙えます。マンツモされるとキツいですが、マンガン横移動なら次局5200をアガればいいわけですからね。

一方、こちらは対面をご覧いただきましょう。

5トイツでチートイに決め打つ7p切り。

端牌の1枚切れ1pや、1pツモで4s切りモロヒ7sなんかしてもいいですね。

西ツモで4s切り。やはりヒッカケ7sのアガりを見ていますね。また、1枚切れの1pや西は単騎として絶好です。

7sツモって西単騎。これは良い待ちです。

僕もマンガンのリャンメンテンパイ。

これは地の果てまでゼンツです。

まぁ打つよね。

こんなん牌の積まれ方が悪いです。

こんなんでラスとか、知りませんね。

NAGAも西切り推奨。

とはいえ、西単騎は有り得るという判断。

実はこれ、9mツモった(まぁツモ切ったけど)の時点で「東(まだその時はトイツだった)を切ってオリろ」という判断でした。高めマンガン(もしくは3900)リャンメンイーシャンテンではリーチ相手には押せない、という判断のようです。

配牌まで巻き戻してみましょう。

対面はブロックが足りないわ愚形だわで微妙な手です。

続々と重なるトイツ。

こういう時は、チートイツという役が光ります。

NAGAのこの4sは、完全にチートイツを意識していますね。

西単騎リーチは、和了率30%と高め。安牌に窮したプレイヤーが切る可能性は大いにあります。

ということで、「アガりが見込めないクズ配牌からチートイに仕上げてアガる」という事は結構あり得ます。僕も何度もありました。

アガれそうな好配牌は「アガれるだろう」という期待が高いので、アガれたら「アガれそう→アガれた」なので、気持ちの増減はプラマイゼロです。アガれなかったら「アガれそう→アガれなかった」なので、気持ちの増減はマイナスです。

アガれなそうなクソ配牌は「アガれないだろう」と期待が低いので、アガれたら「アガれなそう→アガれた」なので、気持ちの増減はプラスです。アガれなかったら「アガれなそう→アガれなかった」なので、気持ちの増減はプラマイゼロです。

ですので、「アガれそうな手牌でアガれた」よりも、「アガれそうもない手牌からアガりに結びついた」というのは、心理的な面で印象に残りやすいと言えますね。

・チートイツと生存者バイアスその3「バイアスで語らない」

好印象にせよ悪印象にせよ、印象に残るものというのは、そのイメージに引っ張られます。バイアスですね。

Wikipediaのチートイツの紹介がまさにそれです。

待ち頃の牌でテンパイすれば立直をかけることも多く、裏ドラが乗る時は一気に2枚乗るため、爆発的な得点力がある。また、他家の仕掛けや立直に対し危険牌を押さえながら七対子に受けて和了に向かうケースもあり、攻守ともに柔軟な役でもある

まず「待ち頃の牌でテンパイすればリーチをかける」というのは、そりゃあそうです。勝算があるからこそのリーチですから、普通のテンパイよりはアガれるでしょう。

そして「裏ドラが乗る時は2枚乗るため爆発力がある」と紹介されてますが、そりゃあトイツで組んでるんだからそうだろうという当たり前の感想ですね。じゃあ「トイトイ三暗刻は裏が乗る時はほぼ3枚乗るからリーチ」って言うつもりなんですかね?

チートイ裏率は21.4%。

単純な7分の34が20.6%なのでそれよりはちょっと高いです。(カン裏の影響も考慮すれば微妙ですが。)

東風荘の時は19.4%だったので、メンツ手裏ドラ率のときもそうでしたが、鳳凰卓はちょっと高めの数値(裏ドラが乗る確率が高い。)になっています。

僕としては「0.8%なんて誤差やろ」という感想なんですが、どうなんですかね?10%以上違うっていうのなら「チートイツすげー!」ってなりますけど。

これにしても「たまたまウラウラ乗ったので印象に残っている」というバイアスな気がします。「運良くウラウラのチートイをアガった」というのは印象に残りますし、それが「ウラウラ条件のチートイツ」だったらなおさらです。

例えば、ピンフイーペーコーはある意味トイツ4組ですから、こちらも裏ドラが乗る時には爆発力がある、と言えませんか?そっちには言及せずにチートイツだけ爆発力があるかのような書き方なのは意味不明じゃないですか?イーペーコーに暗刻がある形なら、裏ドラが乗ったら必ず裏2か裏3になりますよ。これは爆発力がないんですか?

そして最後に「相手の攻撃(仕掛け、リーチ)に対応してアガりを拾える柔軟な役」と書いてますが、そんなに優秀な役がたったの3%しか出ないのはおかしいですよね?

同じメンゼン役のリーチは出現率約41%、ピンフは出現率約20%、イーペーコーは出現率約4%(出典:麻雀手役大全)となっています。メンゼン限定役では、役満(国士無双、四暗刻、九蓮宝燈など)を除けば、リャンペーコーが約0.04%、ダブルリーチが0.19%で、リャンペーコーはともかく配牌次第のダブルリーチは運によるので、実質的な出現率で言えば下から2番目と言ってしまっていいでしょう。

当たり前ですが、麻雀というゲームは、後手に回ると非常に不利なゲームになっています。このチートイツの紹介の通りになるには「相手のロン牌を吸収できる形」になり、「相手のテンパイ以降に有効牌を引き続ける」必要があり、「自分がテンパイした時に打ち出される牌がロン牌ではない」が重なって、やっとテンパイという同じ土俵に立つことが出来ます。しかし、それでもこちらは単騎待ちです。相手のテンパイが何待ちかは分かりませんが、リャンメンだったら圧倒的に不利です。しかも、これらの条件を満たす間に「相手がツモる」もしくは「誰かがロン牌を打つ」のどちらかが入れば、自分の頑張りは水泡に帰すわけです。

これについても、「たまたま自分がロン牌を抑えてたまたまアガれただけ」の印象に引っ張られているだけのバイアスと言えるんじゃないでしょうか。

だったら「安全牌になり得る牌」であり、「副露も可能」で、「どの牌でも使うことが出来るため、危険牌を掴んでも有効活用できる」上に、「ホンイツ、トイトイ、ドラ暗刻といった高打点も見込める」という点ではヤクハイという役の方が攻守兼任の役じゃないでしょうか?

20世紀初頭の麻雀の歴史の初期からある役であり、当時は符点を稼ぐことがメインで翻は1翻といえども取得するのは困難であり、この役牌の価値は大きかった。しかし、現代の日本の麻雀では翻の付く役が多く、更にドラもあるため、役牌はかつてほど価値は高くなくなっている。

出現率がたった3%のチートイツは散々持ち上げておきながら、出現率約39%とリーチに次いで高いヤクハイは「価値が高くない」と言っています。意味が分かりませんね。ドラがあるなら、どのタイプの牌がドラになろうとも使い切れる(例えばオタ風の西がドラだとしたら、タンヤオではドラは使えない)ヤクハイの価値は更に高くなるはずです。ドラのみでアガれるとでも思ってるんでしょうか?だったらまずルールブックから読み直してください。麻雀には「一翻縛り」というルールがあるんですよ?

ちなみに、「麻雀手役大全」では「麻雀はリーチを目指すかヤクハイを鳴いていくかのゲーム(意訳)」と言われており、ヤクハイの価値を高く評価しています。当たり前ですね。

ということで、ウィキペディアンという生き物は全くアテになりませんね。

麻雀とは関係ないんですが、僕は表垢のnoteで植物ネタを書くことがありまして、まぁソースがWikipediaというのはクソほども信用できません。

例えば、リコリス・リコイルというアニメと、モチーフになっている植物のヒガンバナを関連付けて記事を書く、なんて遊びをしています。

で、ヒガンバナって、赤(いわゆるヒガンバナ)と白(シロバナマンジュシャゲ)と黄(ショウキズイセン)の三色があるんですね。

そして、ヒガンバナというのは三倍体植物という、種ができない性質(不稔性といいます)を持っています。詳細は遺伝子学の話になってややこしいので、詳しく知りたい人は各自で調べてください。

日本のヒガンバナはじゃあどうやって自分という種を増やしていったかというと、球根(正確には鱗茎)をヒトが分けることで増えていきました。毒草であることを利用して、害獣忌避剤代わりに田畑のあぜ道に植えたんですね。

そしてヒガンバナが一つキーになる作品があります。鬼滅の刃ですね。

青い花といえば色々挙げられると思います。アサガオ、パンジー、アガパンサス、アジサイ―

そして青いものが存在しない花もあります。チューリップ、ユリ―

最近では、漫画「鬼滅の刃」で鬼舞辻無惨が求めている青いヒガンバナ。これも実在しない植物ですね。

花が色を出すには、当たり前ですが、その色の色素を持っていないことには、その色を出すことが出来ません。

青いバラが存在しないのは、バラの色素に青色を出すものが含まれていないからです。「無い袖は振れぬ」ってことですね。

そして、ヒガンバナも青いものは存在しません。「リコリス・ブルーパール」という植物は水色っぽい色をしていますが、ヒガンバナというよりはナツズイセンのような見た目(ユリの花に近い)なので、これを青いヒガンバナと呼ぶのはちょっと難しそうです。無惨様に献上しようものなら殺されてしまうでしょうね。これならまだアガパンサス(こちらもヒガンバナ科の植物)の方が青いヒガンバナというイメージには合っていそうです。

うーん、ヒガンバナ…ではないですね。

これも無惨様に献上しようものなら殺されてしまうでしょうね。

と、前置きが長くなりましたが、「青いヒガンバナは存在しない」訳ですが、かつてのWikipediaには「紫色のものもある」と書かれていて「嘘こけや!」と思ったものです。

Wikipediaの記事に載せるには出典元が必要なんですが、「紫のヒガンバナがある」と書かれている文献(出典元)がたまたまKindleにあったので見てみましたが「紫色のものがあるよ」としか書かれておらず、出典の根拠としては不十分です。

ましてや鬼滅の刃は大ヒットをした作品なので、それのキーアイテムである青いヒガンバナに似ている紫色のヒガンバナがあるなら、話題にならないわけがないんですよ。

同じヒガンバナ科(リコリス)であるけれど、青いアガパンサスですら話題になっていないわけですから、紫色(青色)のヒガンバナというのが存在するとは思えませんね。

現在のWikipediaでは議論の後に「赤紫色のものならある」となっていますが、出典元が変わってないので、出典元の記載を引用するなら「紫色のものもある」でいいと思うのですが、微妙に都合良く引用するならその文章ごと消したほうがいいと思います。出典元があるからって、その出典元が正しいことはイコールになりませんのでね。

なので、Wikipedia風に言うなら、チートイツの紹介は極めて主観的であると言わざるを得ませんね。たまたま成功したシーンを取り上げて嘘を吹聴している、と言ったら言いすぎでしょうかね?チートイツを過大評価してるとしか思えません。

まぁ、Wikipediaであっても「誰かが書いている」わけで、誰かが書いている以上「その人の主観が入る」ものです。これはもう仕方がありません。

ちなみに、チートイツでは、こうも書かれています。

ただし、136枚から和了できる14枚を取り出した手の組合せ数では平和に次いで最も多くなるため、他の2飜役を門前で作るよりは作り易い

1982年て…俺が生まれる前の時代なんですけど?

流石に40年以上前のデータなんて、古すぎてアテになりません。

メンゼンの2翻役だと、三色同順、チャンタ、一気通貫、三暗刻、三色同刻になりますが、これは鳴いて作ることが出来る手なので「メンゼンの場合のみのアガり確率」というのは分かりませんね。

ただ、こういったいわゆる「手役」というのは、自分が劣勢で、例えば「オーラスにラスってハネツモ以上が必要」となった時には、受け入れ枚数を無視して三色などの手役を狙うといった打牌になるでしょう。そう考えると、「たまたまメンゼンで手役がアガれた」とか「打点を狙いに行って成功した」という時に手役というのは現れるため、どちらかというとメンゼンでアガれたという方が多いと思います。僕は好きですけどね。喰い三色とか喰いイッツー。

ですので、2翻役で一番多いアガりが三色同順(約3.8%)で、チートイツが約2.9%ですが、喰い三色を抜いても三色の出現率が2.9%を下回ることはあまりないのではないでしょうか。トントンくらいかな?

「統計学のマージャン戦術」でも、「リーピンのリャンメン待ちよりもリーチ三色愚形を選んだほうが局収支が高い」と書いてありますので、現代麻雀においてもメンゼン三色というのはそれなりに有効な役です。

Wikipediaなんていう、主観まみれのバイアスがかかった記事なんて鵜呑みにせず、客観的な判断というのをしましょう。

・チートイツと生存者バイアスその4「チートイツの適正評価」

さて、散々とチートイツをこき下ろしましたが、チートイツの評価を下げたいわけではありません。

「過大評価ならそれは違う」と言いたいわけです。

また、「過小評価ならそれも違う」と言いたいわけでもあります。

僕個人としては、トイツが3組あるなら、チートイツという役は、頭の片隅に置いておきたいですね。ただ、決め打ちは厳禁です。基本はメンツ手進行。なっちゃったらチートイツ。これが、一番バランスがいい付き合い方ではないでしょうか。

例えば、昔は「配牌を見たら三色を探せ」と言われましたが、今そんな事を言おうものなら鼻で笑われるでしょう。とはいえ、打点が欲しい時には、手役というものを意識せざるをえません。

チートイツのデメリットは、これはキチンと認識した方が良いでしょう。

メンゼン限定、イーシャンテンが狭い、単騎待ちにしかならない…

これらはかなり重いデメリットです。チートイツはこの三重苦を乗り越えないといけない役なのです。

とはいえ、「打点が欲しい」「メンツ手が狙えないほどバラバラ」「トイツが多く横の牌の並びがない」「ドラが孤立していて使いたいが1枚では打点が足りない」などの、本当にどうしようもない手の時には、チートイツという役を思い出してあげてください。

もしかしたら、劇的なアガりに結びつくかもしれませんよ?