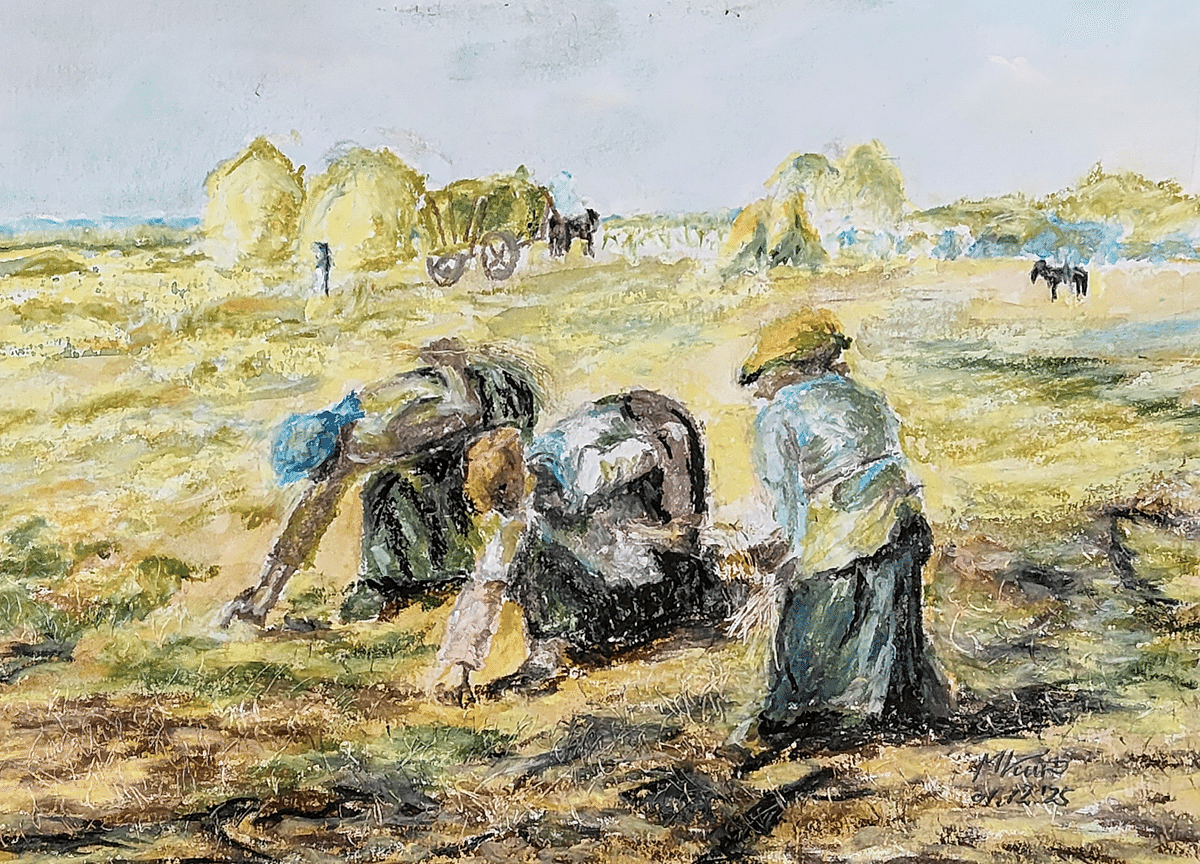

画家の心 美の追求 第95回「ジャン=フランソワ・ミレー 『落穂拾い』1857年」

ミレーの絵で最も有名なのが「落穂拾い」で、世界の人気絵画で第3位だそうです。

この絵をひと目見て動けなるほどの感動のないこの絵が、どうしてそんなに人気があるのだろうか。わずかでもその秘密に迫ってみたいと思う。

ミレーはバルビゾン(パリの南ある田舎町)派に属し、19世紀後半の画家で成功した数少ない画家のひとりだ。バルビゾン派にはその後印象派と呼ばれる画家が多くいたにもかかわらずだ。

ミレーは最初から農民の絵を描いていたわけではない。1840年(ミレー26歳)、サロン・ド・パリで入選を果たすと、その後は貴族や金持ちたちの肖像画を描き稼げる画家の仲間入りしている。

この時のフランスは民主派と守旧派とが互いに争う搖動期にあり、1848年2月革命が起き、民主派が勝利するとミレーは政治的支援者を得、この年のサロンに農民を画いた「箕のを振る人」が入選するとこれを時の内務大臣が500フランで購入した。それを機に新政府からの絵画の注文が殺到する。

多くの貴族画家が没落する中で、ミレーの絵は高額で取引され、ここでも成功者として生き残る。

ところが、1849年パリの街にコレラが大流行したことと政治的政変により支援者が失脚したことから、パリ郊外のバルビゾン村に移住する。

1851年「種まく人」をサロンに出展し入選を果たす。ところが守旧派からも民主派からも攻撃を受けたが彼自身大きな手ごたえをつかんだようで、後にミレーを絶賛する伝記を著すサンシエへの手紙で以下のように書き送っている。

「結局、農民画が私の気質に合っている。社会主義者とのレッテルを貼られることがあったにしても、芸術で、最も私の心を動かすのは何よりも人間的な側面なのだ」と。

サンシエが表した伝記に、ミレーは清貧な農民画家であることが記されており、ロマン=ロランによりさらに誇張されることによりミレーが伝説化されていくと同時に、ミレーの絵が高額で取引される要因にもなる。

この記述で大きく影響されたのがアメリカと日本であった。日本場合、ロマン=ロランの「ミレー伝」が紹介されると、本物の絵を見ることなしに文字上で大人気を博す。日本でのミレー人気はここで決まった。このことはアメリカでも同様で、ミレーの作品の多くはアメリカにある。

そういった世間の思惑とは関係なしに、ミレーはひたすら農民の生活を謙虚に淡々と描き続ける。

ミレー以前にも農民を描く画家はいた。しかし農民を無能で下卑た下層民として捉えたものであったり、農民の生活の過酷さだけが強調されたものであった。

ミレーは、貴族などの守旧派が好む田園風景を描くのでもなく、民主派が主張をする貧民の過酷さでもない。ただまっすぐに農民の生活をあるがままに素直に向き合ったところに革新性が認められる。

ミレーは過酷な状況の中でも人は生きているのだ。生きていけるのだ。その生きざまに身分の上下や地位のあるなし、貧富の差など取るに足らないことなのだと看取したのではないだろうか。

それを感じ取った重要かつ貴重な瞬間はいつだったのだろうか。ミレーを知るためにはもう少し時間をさかのぼる必要がありそうだ。

ところで模写して気付いたことがある。

左上の小山のように麦を積んだ塊の手前に、黒い人と白い人が抱き合っているように見える箇所がある。

地主か金持ちか、その子息だろうか、堂々と誰からも気付かれることなく抱き合っている。手前の3人の貧婦とは大きな違いである。