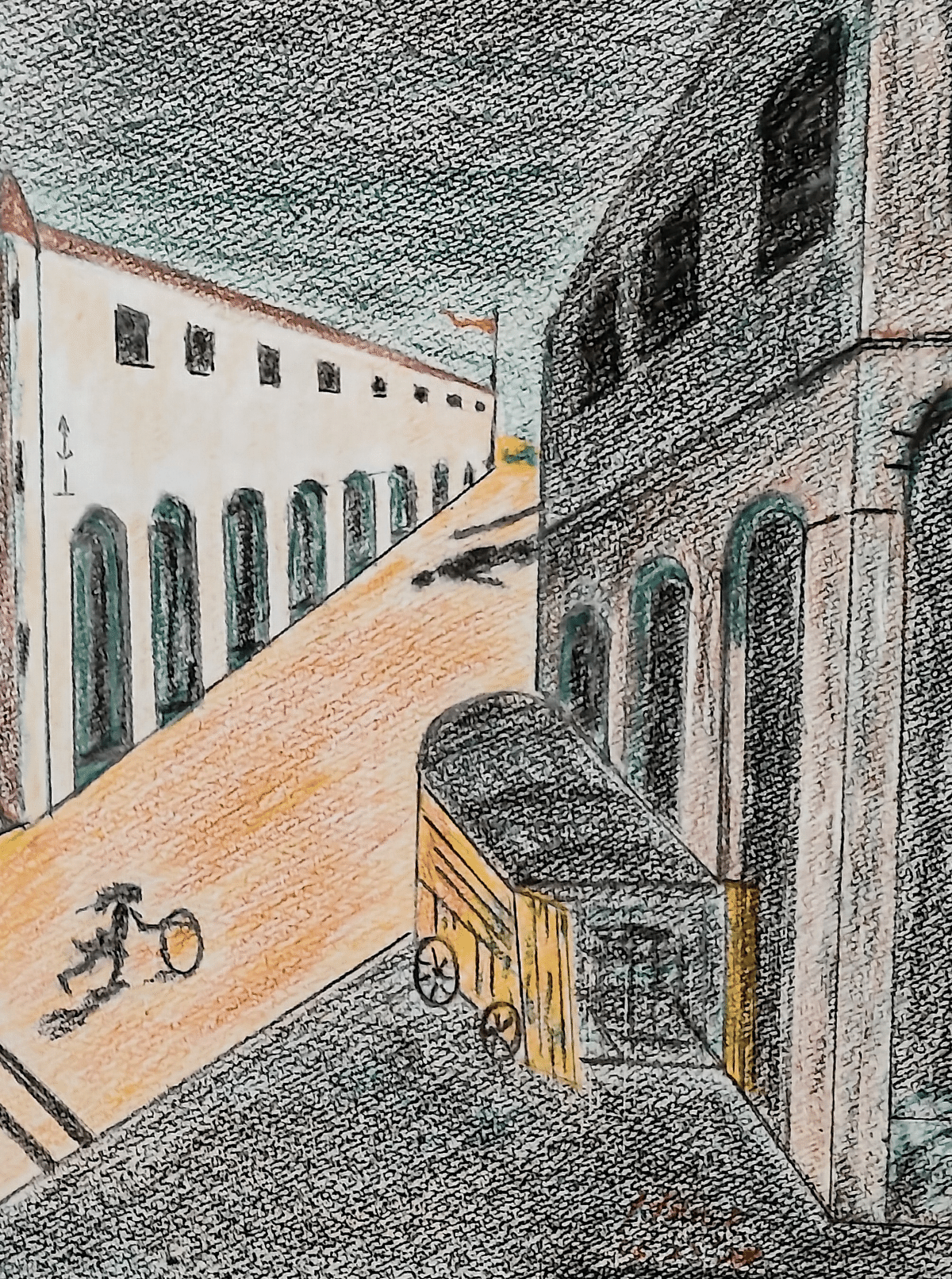

学芸美術 画家の心 第60回「ジョルジョ・デ・キリコ 通りの神秘と憂愁 1914年 」

ジョルジョ・デ・キリコ。何とも気味の悪い絵を描くものだ。

見る人に不安を与える。不安を与えることに面白味があるのだろうか。それともそういう感情をすべての人に抱かせるのだから名画であり、だからこそ デ・キリコは天才と称せられるのだろうか。

デ・キリコは「形而上(けいじじょう)絵画」の創始者と言われる。

因みに「形而上」という言葉を使ったのは詩人で哲学者のニーチェである。

では「形而上」とは何を意味する言葉だろうか。

絵も難しいが、それを表現する言葉はさらに難解だ。だからだろうかわたしにはなかなか理解ができないでいる。

「形而上」を辞書で引くと、「はっきりとした形のないもの」を言い、哲学では「目には見えない物事、現象、神秘的なものを指す」とある。

反対語は「形而下」で、「形のあるもの」、易経では「器を表す」とある。

なんとなく、わかったような気になりながらもう一度キリコの代表作である「通りの神秘と憂愁(ゆうしゅう)」を眺めてみる…。が、やっぱりよくわからない。

ただあの少女は大丈夫かと心配と不安が湧き上がるだけだ。

この絵は1914年、キリコ26歳の時に描かれたもので、この年に第一次世界大戦がはじまる。翌年には徴兵され北イタリアのフェッラーラに駐屯している。

キリコは、戦争の結果は「おそらくこのような絵のようなものになる」と言い、戦争への不安がこの絵に込められているという。

ならば画面奥に見える人影は、戦争へと引きずり込む魔人か、それとも死神か? さもなくば物陰に隠れ死をもたらす敵兵か?

そして輪を転がし遊んでいる無邪気な女の子はキリコ自身、いやそれともわたしたち自身なのだろうか。

構造的にゆがんだ画面からの不安定さが鑑賞者にモヤモヤとした不穏な気持ちを作為的に抱かせる。

そういえばムンクの「叫び」もそうだった。

人は何故かはっきりとした理由もなく「不安」抱く生き物だ。いつからそういうことになったのだろうか。

数万年前のホモサピエンス(人類)たちは子や連れ合いを亡くした「悲しみ」はあったが、現代人が抱くような「死や生への不安」はなかった。

世界はもちろんだが、日本でも丸山応挙、北斎も目に見えない幽霊や妖怪を描いた。さらに平安時代にまでさかのぼると、僧・源信が編纂した「往生要集」があるが、この絵に描かれた世界観がわれわれが知る地獄絵図の原点になっている。

そのため人類は、ことあるごとにいわく言い難い不安を抱く動物になってしまった。

このように、現代人は文明(道具)を作り、不安から逃れるために宗教を発達させてきた。そしてそれらを修正するために哲学が創造されたが、これらはいまだに融合されることなく現在に至っている。

これらの不安は文明が進むほど雪だるま式に大きくなっているように感じるのはわたしだけだろうか。

この不安がある限りムンクやデ・キリコは不滅なのだろう。