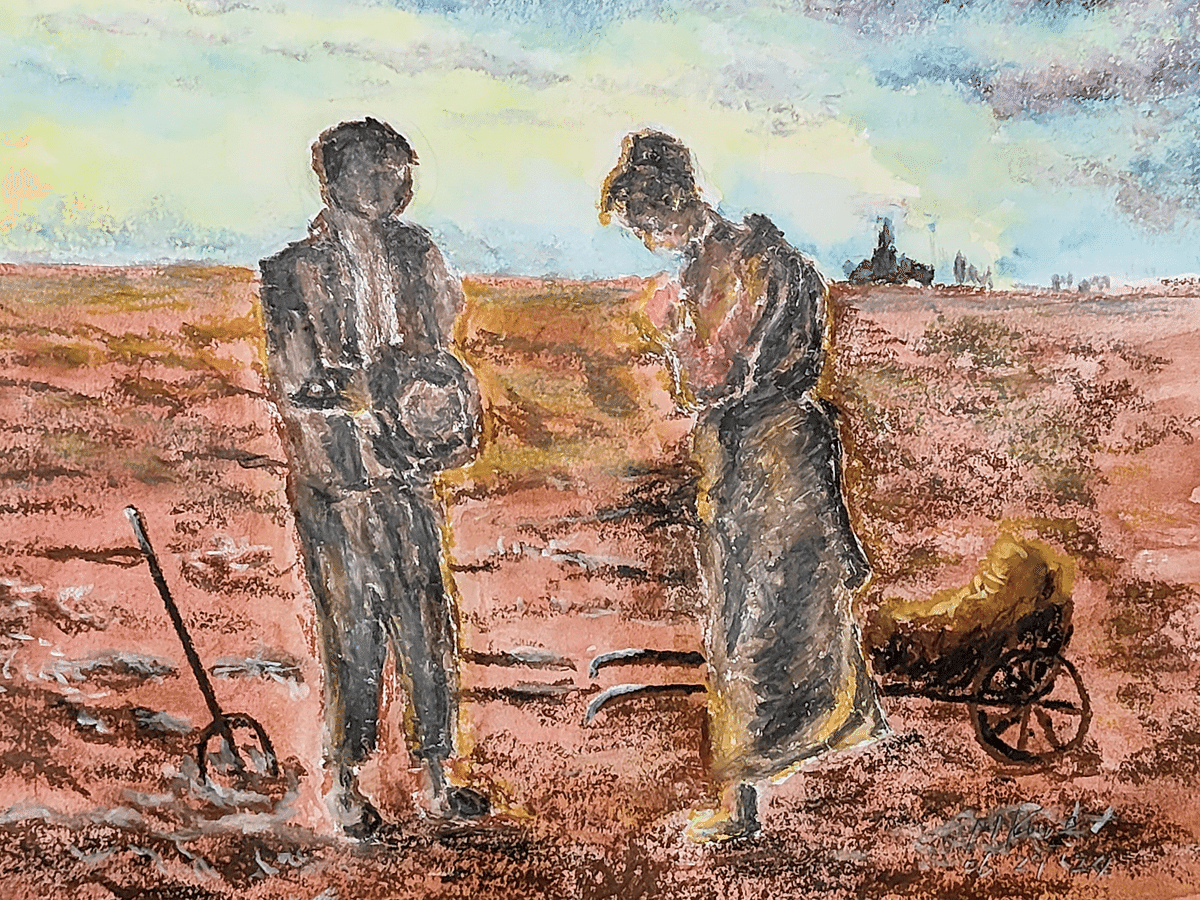

学芸美術 画家の心 第68回「ジャン=フランソワ・ミレー 晩鐘 1859年」

ミレーと言えばこの「晩鐘」か「落穂ひろい」が有名だ。子供のころこの絵を見て、正直いい絵とは思えなかった。暗いし何が描いてあるのかわからないし、貧乏そうだし…。

しかし、学校ではミレーは農夫で清貧画家と習った。確か試験にも出ていたほどだ。

ミレーが上のような評価を受けるのは、ミレーの友人のポール・マンツが「ジャン=フランソワ・ミレーの生涯と作品」という本のなかでミレーを聖書に基づく生活を送りながら絵を描き続けた偉大な画家として紹介した。そしてこの本がベストセラーになり、ミレーの印象が定着していくことになる。

日本へは、ミレーの作品よりこの文章がいち早く「白樺」で紹介され、ミレーの印象が定着し、固定化された。

では本当のミレーという画家はどういう人物だったのだろうか。

ミレーは1814年フランス・ノルマンディーの貧しい農家に生まれ、野良仕事は父親の手助けをした程度で、農業をしたことはない。だからミレーは農夫ではない。

やがてミレーは画家を目指すが、当時の画家は貴族や高僧ら裕福層の肖像画を描き糧(かて)を得ていたが、ミレーも若い頃はそれなりに売れた肖像画家として生活していた。だから決して清貧とは言えない。

1849年パリでコレラが流行(はや)り、多くの死者が出た。さらに政情も不安になり(後に革命が起きる)、これらの難儀を逃れるためにパリの南にあるバルビゾン村に疎開する。バルビゾンの近くにはあの有名なフォンテーヌブローの森がある。この地にはすでに多くの画家たちが移住しており、活発に絵画活動を行っていた。

そして後に彼らのことを、バルビゾン派と総称されることになる。

ミレーはバルビゾン村でどういった絵を描いていたのかというと、「晩鐘」や「落穂拾い」、「種まく人」などの農民の普段の何気ない生活の様子を描いた。

当然のことだが、貧乏な農夫たちはこれらの絵を買ってくれることはないし、これまでの顧客だった貴族たちも貧乏くさい絵を買うことはなかった。それを分かっていながらどうして貧農の絵を描いたのだろうか?

答えは簡単で、「肖像画」を買ってくれる客がいなくなったからだ。市民たちによる2月革命がおこると貴族や裕福な僧たちは没落し、それに代わってプロレタリアートと呼ばれる民主派が政権を取り、政治の中心に座る。

そして、市民からなる政府が、これまでの権力から反抗を示す代表としてのミレーの絵を賞賛し、購入すると美術館に展示した。

そういうこともあり、サロンに出品したミレーの絵は、民主派からは好評を得るが、従来の評論家からは酷評され、評価が二分することになる。

ミレーはそういった新興の人たちが希望する絵を提供したのだが、これは単に自分たちの生活や、妻や子を守り育てるためだけであった。

そうではあったが、1864年サロンに「羊飼いの少女」を出品すると両派から絶賛され、ミレーの評価はゆるぎないものとなり、やがて巨匠と呼ばれるようになる。

1868年にはレジオンドヌール勲章(1802年にナポレオンが制定した勲章で、名誉軍団国家勲章ともいわれる)を授与される。

晩年になるとミレーの絵は、画商のポール・デュラン=リュエル(第56回で紹介した)が一手に購入することになり、リュエルの注文と思われる印象派の先駆けのような風景画を描くようになる。

このようにミレーという画家は、いや人物は、絵画というものを通して、「機を見るに敏」な人物、世情を見抜く抜け目のない画家であったように思う。

ところで余談だが、ミレーは1860年に「晩鐘」を1000フラン(約100万円)で手放すと、ミレーの死後になる1889年には55万3000フラン(約5530万円)と55倍以上に高騰し、絵画が土地や金、ダイヤモンド以上の投機の対象になる物件であると考えられるきっかけとなった最初の絵であり、画家である。

そういう意味でもミレー自身も彼の絵も有名になったのだ。