花瓶の話をはじめます。 #2 一輪挿し編

問題です。

便利そうに見えて、意外と使い道に悩む。

手軽に飾れそうで、実は一番最後に手を出す花瓶。

何でしょう?・・・私の答えは、ずばり一輪挿しです。

「一輪」挿しなので、基本的にサイズが小さい。

口が小さいので、満足に洗えない。

わざわざ数本だけを一輪挿しに飾るのは何だか手間で、大きめの花瓶で事足りてしまうわけです。

決して、一輪挿しの存在を否定しているわけではありません。

ちょっと不便に感じるところは、さきに挙げたくらいのことなので、この後は、一輪挿しの魅力について考えてみたいと思います。

一輪挿し

素材:ガラス、陶器、磁器、金属製など

―

一輪挿しの良いところ

・花の数が少なくても飾れる

・場所をとらない

・デザイン、フォルムのバリエーションが豊富

―

一輪挿しの悩みどころ

・洗いにくい

・花を飾りだすと、出番が減りがち

一輪挿しと花材のベストバランスとは?

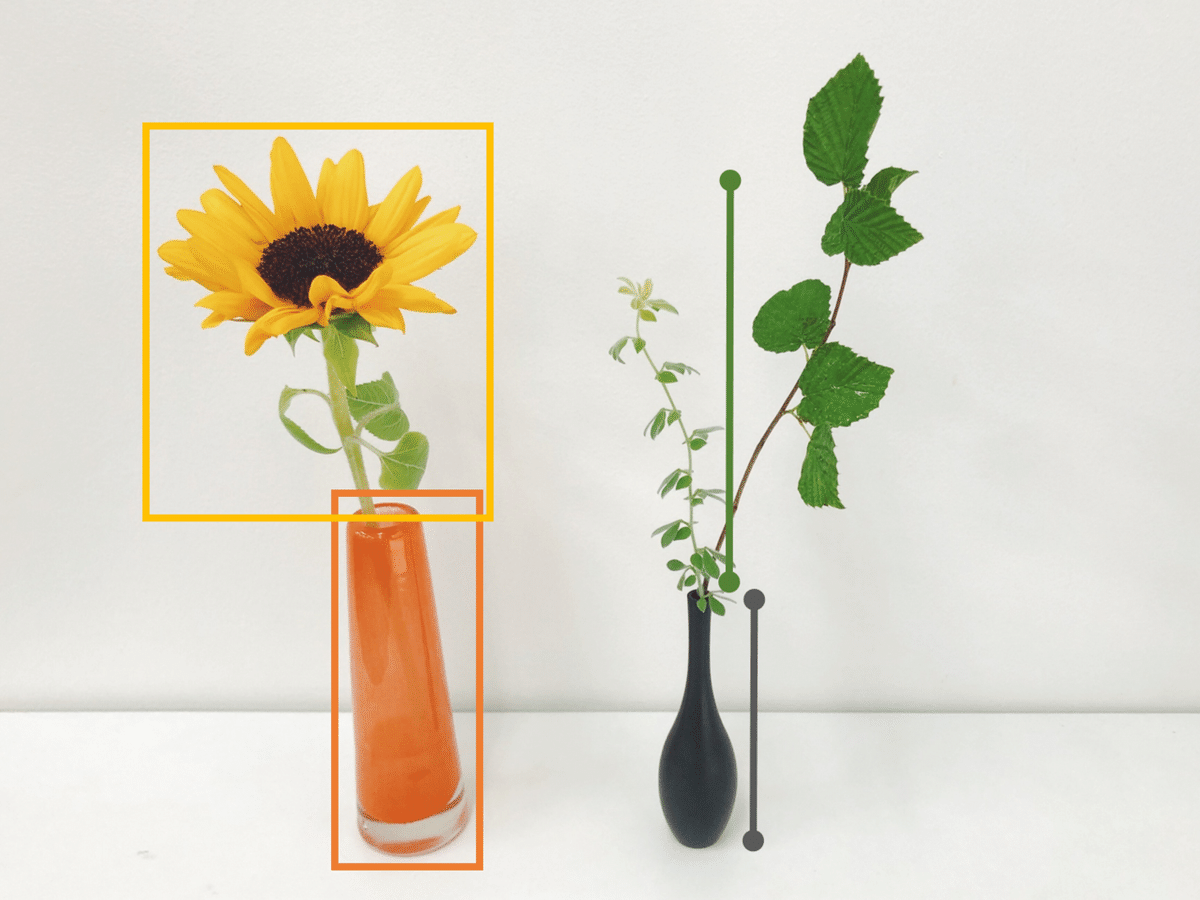

一輪挿しには、どのくらいの長さやボリュームで花材をいけるのが良いのでしょうか?

過去に撮った写真たちを見返した結果、私的ベストバランスは、器に対して、約1.5倍以内!

花のボリュームが1.5倍くらい/長さが1.5倍くらい

1.5倍、というバランスはいけばなをされている方には何となくしっくりくるかもしれません。

いけばなには「花型」と呼ばれる、器の寸法と花材の長さ、角度との関係性をピタッと定めた決まりがあります。

全部の流派のことは分かりませんが、私が習っている小原流では馴染みのある比率です。

先人たちのお稽古、修行の積み重ねの末に定められた数字と思うと、不思議と説得力があるような気がしてきますね。

結局、いつ使うのか問題

一輪挿しの出番を、3パターンに分けてみました。

1.花屋でとりあえず1輪

たいていの花屋さんで、花は1輪から買えます。

いろんな種類が入ったサービスブーケも楽しいけど、全部好きな花だけの組み合わせには中々出会えない気がしています。

それなら、これ!という気に入った一輪だけを購入して、潔く一輪挿しに飾ってみませんか。

2.最後の一輪がおさまる場所

花束や、色んな花のミックスが手元にあるとき。

しばらく飾っていると、他の花が終わっていく中、まだ捨てるには惜しい・・・という花が出てきませんか?

そんな花を最後まで楽しむ花瓶、一輪挿しの出番です。

ディアボロとガレキフォリアの端。

3.庭や道端の草花をちょっと失敬

野草や、前庭した植物を飾るのに一輪挿し。

TSUNEさんのギャラリーで、アジサイと木苺などのあしらい。

茶花のしつらえにイメージは近いかもしれません。

ちなみに茶花とは、季節を体現して、茶室の床(とこ)にいける花のこと。

茶人 千利休が「花は野にあるように」と教えたように、わざとらしくなく、自然なたたずまいを意識して…たった一輪、されど一輪。

緊張感をもっていけると、また違う風景が広がるのではないでしょうか。

こうして見ると、冒頭の「最後に手を出す花瓶」というのも納得できませんか。

実用面では、たくさんは必要ない花瓶かもしれませんが、私はオブジェとしても可愛いかどうか、基準で選ぶようにしています。

最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。

次回は、個人的に買ってよかった花瓶、堂々の第1位!シリンダー花器をご紹介します。

関連商品

いいなと思ったら応援しよう!