建築家・松村正恒研究と日土小学校の保存再生をめぐる個人的小史 [2]1996年:愛媛再訪〜青木光利さんから渡された手がかり

花田佳明(神戸芸術工科大学教授)

1996年になり、阪神淡路大震災後の慌ただしさも一段落した。もちろん被災地の現場は難題山積みだったが、私は現地調査や支援活動に直接は関係していなかった。その後ろめたさからというわけでもないが、ともかく心機一転、何か始めなければと思い、松村正恒研究を本格的に再開することにした。

しかし、松村について本や雑誌からわかることは限られていた。そこでもっと詳しい情報を得るために松村と縁のあった地元の方と接点を作りたいと思っているうち、青木光利さんという建築家にたどり着いた。『建築ジャーナル』1996年4月号に彼の「松村正恒 山中一輪花の心」という文章が掲載され、松村を知る人たちが恒心会という集まりを松山で行なっていることを知ったからだ。

編集部に連絡先を教えてもらい、会っていただくようお願いをした。当時青木さんは、林魏建築設計事務所の松山設計室の室長だった。間もなくファックスで返事が届き、そこにはご自身の似顔絵と、「身長175cm 紺のブレザー着用の男がいたら声をかけて下さい」というメッセージが書かれていた。

青木光利さんから届いたファックス

松隈洋さんも誘い、二人で松山へ向かった。松村の建築を初めて見てから2年近く経っての愛媛再訪である。4月29日、13時過ぎに松山駅へ到着すると、似顔絵通りの青木さんが笑顔で改札の向こうに立っていた。そして彼の車で2泊3日の松村正恒ツアーが始まった。

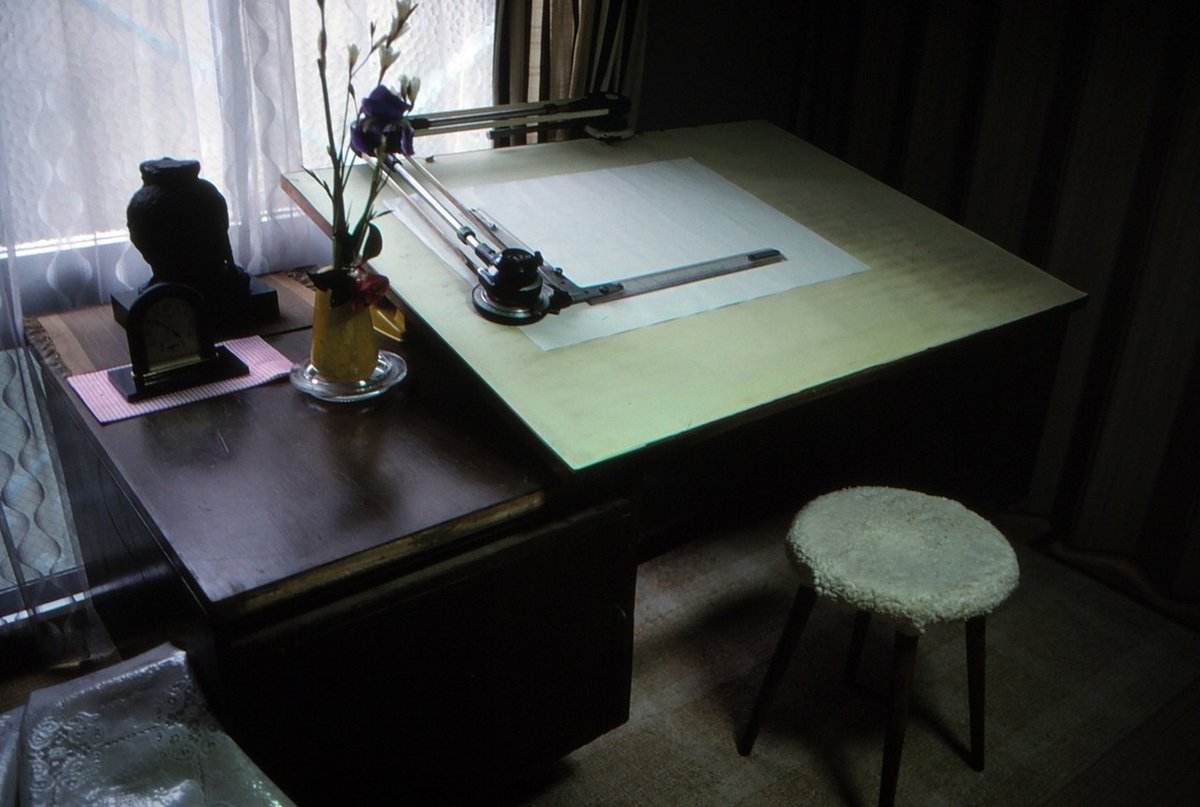

まずは松村邸へ連れて行っていただいた。松山市中心部の静かな住宅地にあり、松村自身の設計である。青色に塗られたスチールパイプの門扉が日土小学校や江戸岡小学校を思い出させた。1階の座敷には松村が使っていた製図台が置いてあった。階段は日土小学校のようにゆったりしていた。2階が生活空間という都市型住居の構成で、半透明の目隠し壁がついた透明な床のベランダに若々しさを感じたりもした。

松村邸の門扉

松村が使っていた製図台

2階のベランダと目隠し壁

初めてお目にかかった妙子夫人はとても上品な方で、何を申し上げても「松村はそんなに偉かったのでしょうか、皆さんによくしていただいて、私は何も知らないのですよ」とおっしゃり、家の中に残る資料の探索を許してくださった。

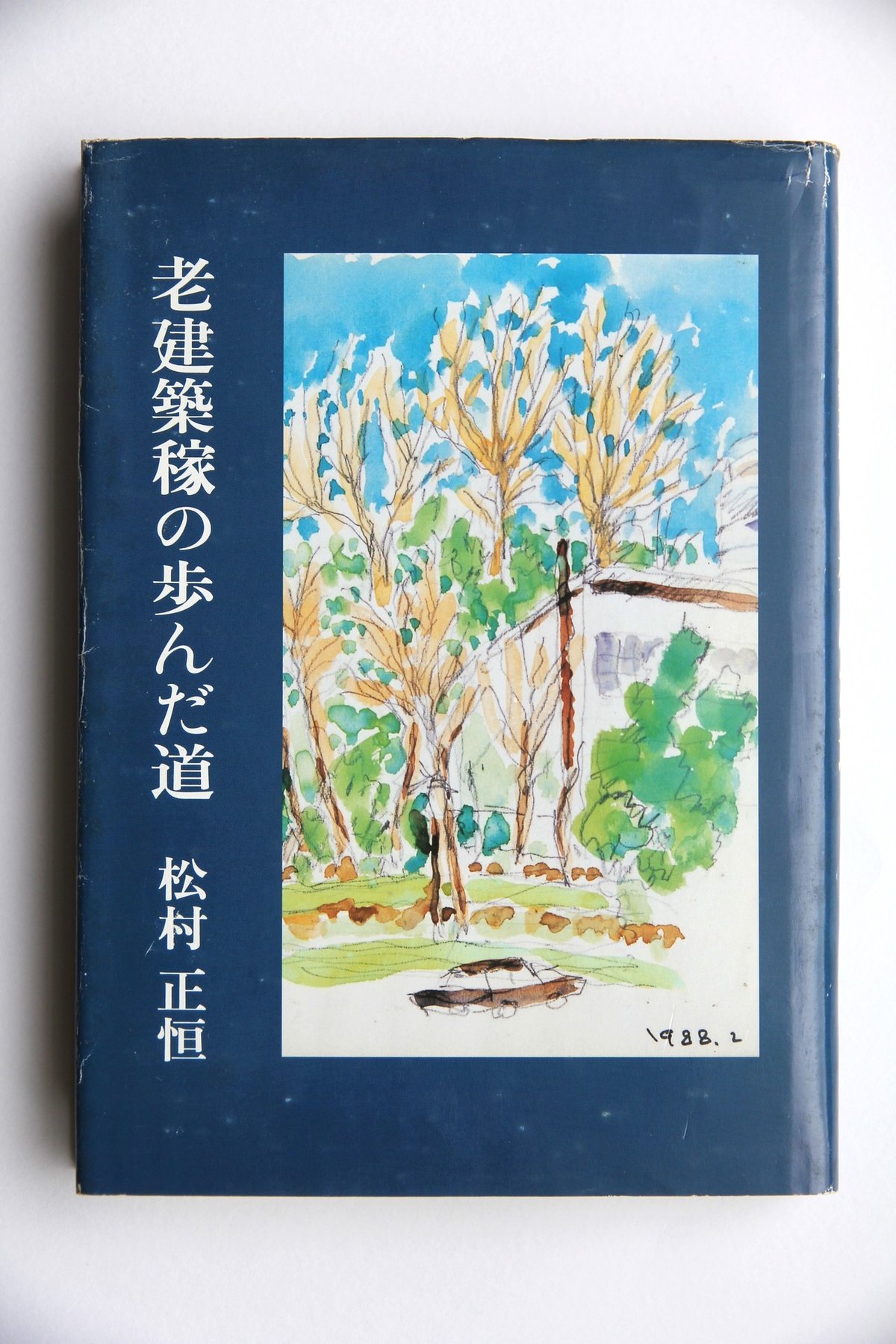

青木さんは、松村を知る田中修司さんと渡辺佐紀男さんも呼んでくださっていた。いずれも松山で建築の設計をされており、田中さんは松村の遺稿集『老建築稼の歩んだ道』(私家版、1995年)を編集した方でもあった。

それは資料的価値が高く、しかも見事な装幀の本で、私はこのとき初めて手にしたが、やがてここに書かれたことがらや人名をひとつずつ確認し調べていくことになった。田中さんにはその後も教えを請い、とくに『老建築稼の歩んだ道 松村正恒著作集』(鹿島出版会、2018年)を編集したときには、遺稿集のタイトルを受け継ぐことと写真等の資料の提供を認めていただいた。

田中修司さん(左)と青木光利さん(右)

『老建築稼の歩んだ道』表紙

『老建築稼の歩んだ道』に挿入された松村の書

『老建築稼の歩んだ道』の「凧」について書いた文章

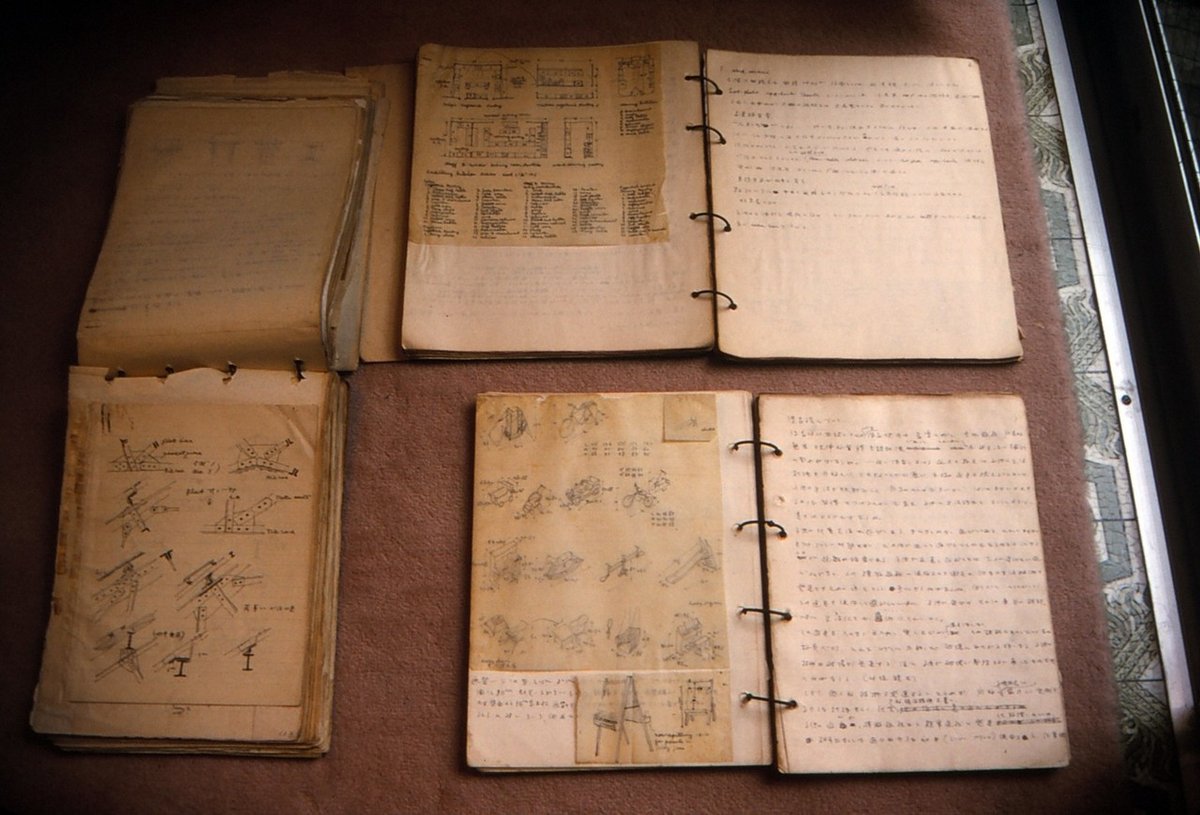

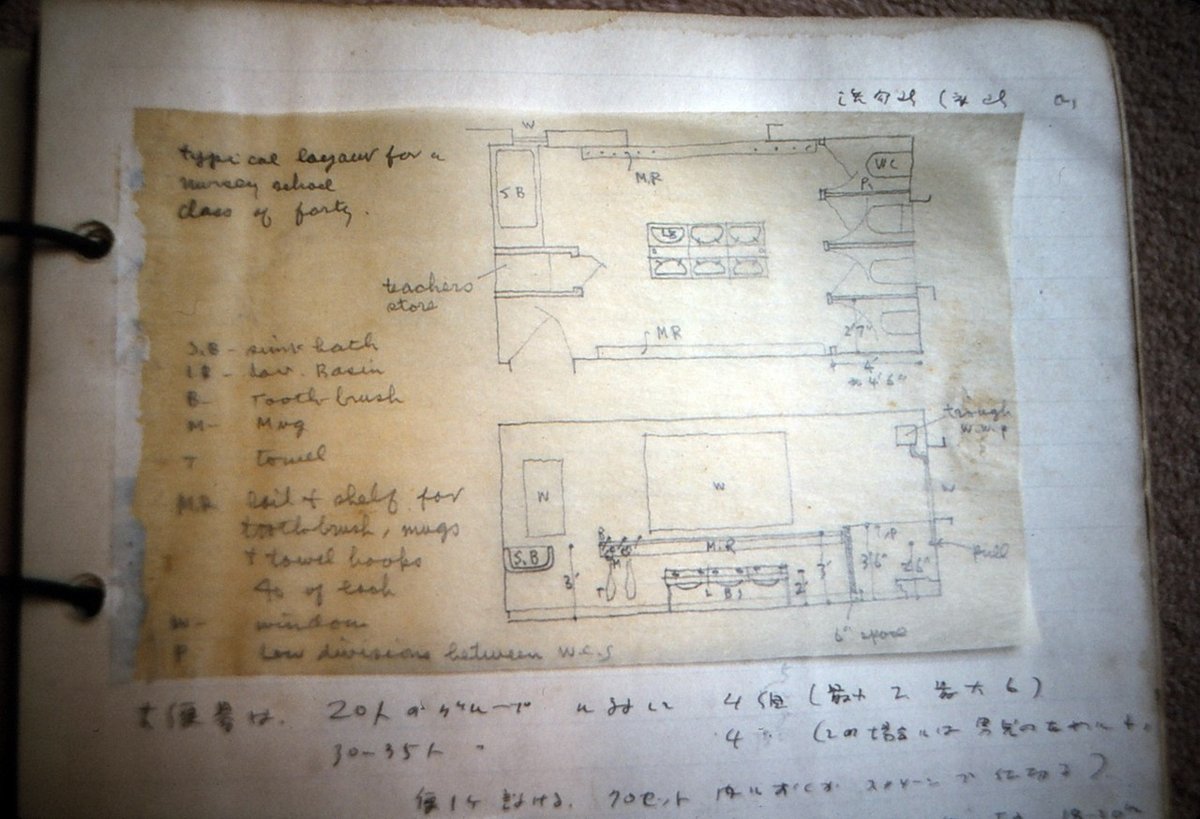

1階のスチール棚には、松村の手作り勉強ノート、作品の掲載誌、アルバム、新聞の切り抜き、使い込まれた辞書などがあった。ノートはとりあえず何頁かを写真に撮ったが、その内容や書かれた時期などがわかったのは後に全頁のコピーを取り、あれこれ調べてからのことである。それらは戦前の『国際建築』や海外文献などをもとに松村自身が作った設計資料集成のようなもので、主に満州の土浦亀城事務所赴任中に作られたものだった。

勉強ノートの表紙

勉強ノートの中身

勉強ノートの詳細

勉強ノートの詳細

松村が書物などから好きな言葉を抜き出し、それを墨書した紙を貼り合わせて凧のようにしたものもあった。会ったことのない松村という人物の輪郭がほんの少し見えた気がしたと同時に、日土小学校などの爽やかなイメージとのギャップに戸惑ったことも事実である。

気に入った言葉を紙に書いて貼り合わせた凧

同上

同上

「凧」の詳細。アンドレ・マルローと寺山修司の対照的な言葉を並べている

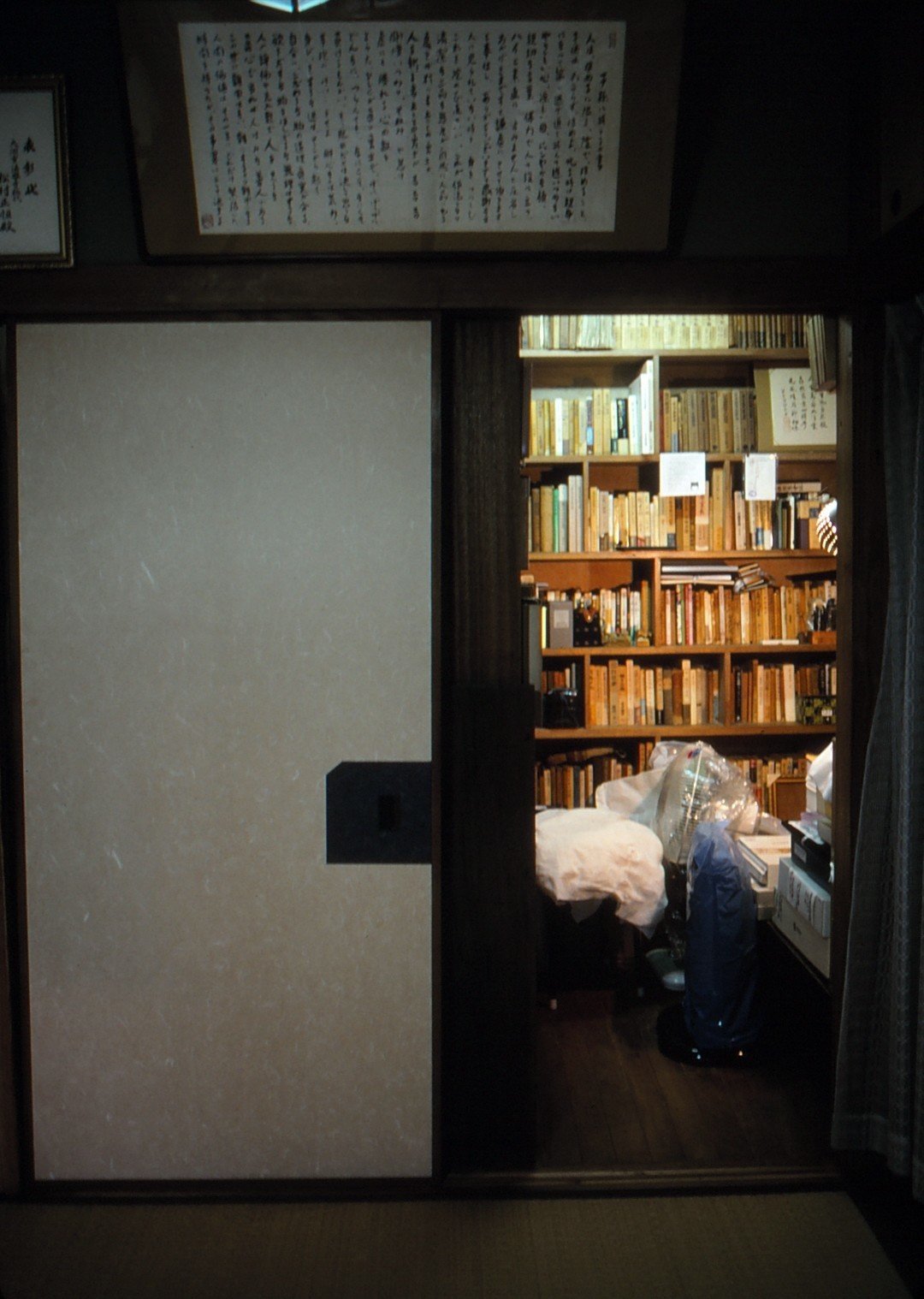

2階の隅には2畳ほどの書斎のような場所があった。壁の本棚には茶色くなった古い本が並んでいて、戦前に松村が読んだ幼児教育関係の専門書などがあったわけだが、当時はそういう書名にもまだ目がいかなかった。

2階座敷の奥にある小さな書斎

本棚の一部。城戸幡太郎の『幼児教育論』『心理学と教育』が見える

その後何度もお邪魔することになるというようなことも想像できないまま松村邸を後にし、青木さんは近くにある持田幼稚園へ連れて行ってくださった。松村が独立後に設計し、1966年に完成した建物だ。何年か後に再訪したときの印象と比べれば、やはりこのときの私の目には何も見えていなかったといってよい。

持田幼稚園外観

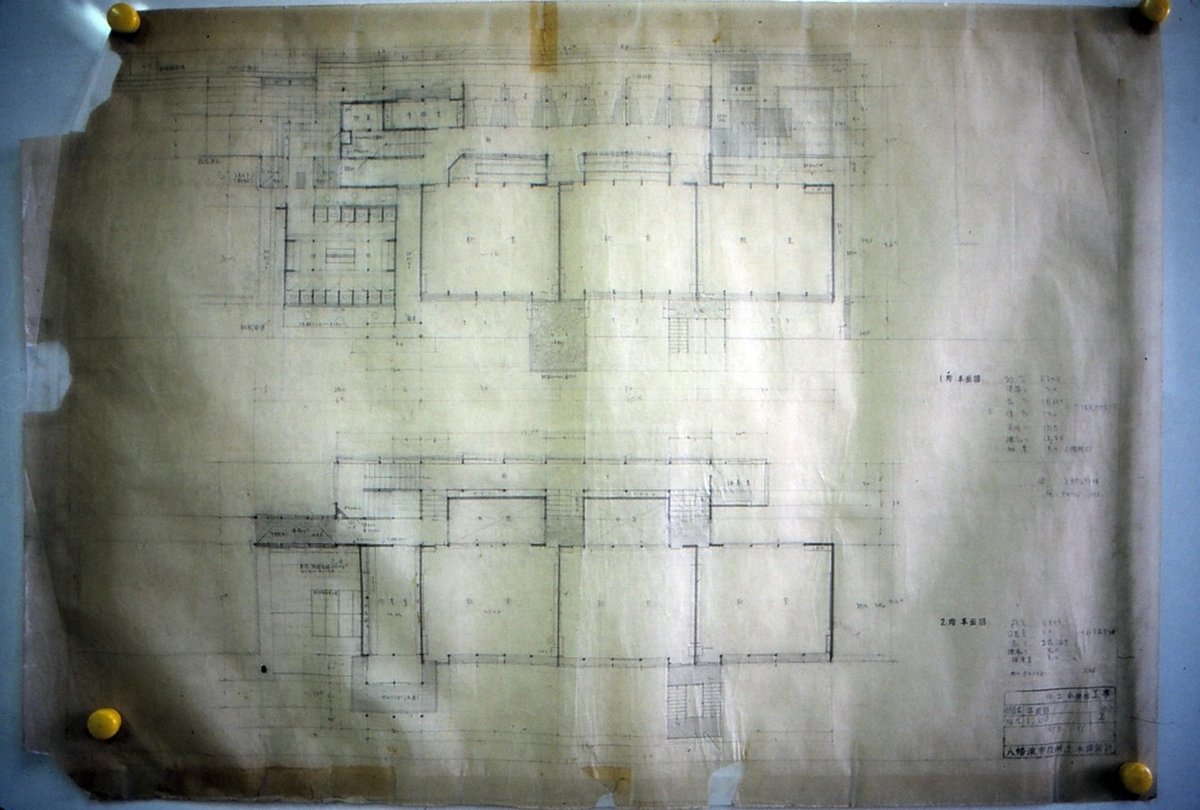

八幡浜市と大洲市も訪れた。八幡浜市役所では、かつて松村の部下として設計に従事した柳原亨さんと、松村のことを知る八幡浜市役所建設課の清水行雄さんにお話をうかがった。そこで何より驚きかつ安堵したのは、松村が設計を担当した建物の原設計図が市役所にきちんと保管されていることだった。建物ごとにトレーシングペーパーの図面が棚に集められていた。初めて見る原図に興奮し、取りあえず日土小学校、江戸岡小学校、神山小学校の主な図面を白板に磁石で順に固定し、50枚ほどのスライドとして撮影した。その後、八幡浜市役所に保管されていた図面はすべてコピーさせていただき、細かく分析していった。

日土小学校の原図(東校舎平面図)

日土小学校の原図(東校舎立面図)

日土小学校の原図(東校舎矩計図)

江戸岡小学校の原図の枠欄。松村のサインがわかる

大洲市は八幡浜市の隣町で、その中の新谷という地区が松村の生まれ故郷だ。松村家は、新谷藩に仕えた武家だった。青木さんは、案内なしではとても無理な場所へ連れて行ってくださった。

まずは法眼寺。松村家の墓がある寺である。花を手向け、皆で手を合わせた。新谷地区には東から西へ肱川の支流が流れているが、その南側の山裾にこの寺はある。そして寺から北方向、つまり川の対岸を望むと、かつて松村家の屋敷があった場所が見渡せた。

法眼寺

法眼寺から新谷地区を望む。一番奥の建物が新谷小学校

そのあたりには、八幡浜市役所職員時代に個人的に依頼されて設計し、東京大学の内田祥哉が松村を見出すきっかけともなった新谷中学校(1955年)や、かつては松村家の土地だった場所に独立後の松村が設計した新谷小学校(1968年)があった。新谷中学校はすでに建て替えられていたが、新谷小学校は健在で見学した。コンクリート造の建物で各所に工夫はあるのだが、市役所時代の繊細な建物とは全く異質の印象があり戸惑った。その場ではすぐには言葉にできなかったが、木造校舎で使われていた建築的語彙をそのままコンクリートに置き換えた箇所や、決して使われていなかった曲線の登場などが違和感を生んだと思われる。

建て替えられた新谷中学校

独立後の松村が設計した新谷小学校の全景

新谷小学校の外観

新谷小学校の日除けルーバー

新谷小学校の玄関

新谷小学校の背面

新谷小学校の背面にある階段室の外観

新谷小学校の昇降口

新谷小学校の教室

新谷小学校の図書室

新谷小学校の階段室まわり(1)

新谷小学校の階段室まわり(2)

新谷小学校の階段室まわり(3)

新谷小学校の廊下のコーナー

新谷小学校の傘立て

大通りから新谷小学校へ向かうまっすぐな道の途中で、青木さんは松村が独立後に設計した2つの建物を教えてくださった。ひとつが小さな教会で、もうひとつが松村の別邸・恒心庵だ。

教会は、正確には日本基督教団大洲教会新谷伝道所(1984年)で、実に簡素なつくりであり、松村の作と言われなければ誰も目に止めないだろうと思われた。

日本基督教団大洲教会新谷伝道所の外観

恒心庵の方はそれをはるかに上回っていた。道中、青木さんからは、「松村さんが松山からときどき来て過ごした恒心庵という建物です」と聞かされ、「庵」という言葉から、私はそれなりのものを想像していた。しかし青木さんが指差したのは、一瞬どの建物かわからなかったほど何の変哲もない、既成のアルミサッシュと外装材で組み立てられた小さな切妻屋根の平屋だった。青木さんによれば、作った大工も「本当にこれでいいのか」と松村さんに尋ねたらしいが、私も市役所時代の建物群との余りのギャップに驚いた。しかし、間取りが奇妙にねじれていたことは身体的な記憶として残っている。

恒心庵の妻側正面

恒心庵の庭側外観

最後は、松村の遺作ということで、障害者支援施設である大洲ホーム(1990年)を見学した。コンクリート造のゆったりした平面計画の建物で、新谷小学校に似た印象をもつとともに、ピンクやブルーの色使いに驚いた。

大洲ホームの全景

大洲ホームの玄関

それが最後の訪問先だったと思う。青木さんにお礼を言って別れ、一気に手に入った大量の情報とともに神戸へ帰った。私は建築史研究室の出身でもなく、建築史的研究をしたこともなく、したがって歴史的資料の扱いも知らず、聞いたことや見たものの処理をどうしたものかと戸惑っていた。

*

しかし、それらを少し整理する機会がやってきた。前回書いた『建築文化』1994年9月号の「戦後近代建築との対話」という特集を元に、モダニズム建築についての論考を集めた本を作ることになったのだ。1997年7月に刊行された『再読/日本のモダンアーキテクチャー』(共著、彰国社)である。 私は以前書いた「モダニズムというノスタルジア 松村正恒の残したもの」に今回の調査で得た情報を加え、「松村正恒の残したもの」という文章に仕上げ直した。また、八幡浜市役所に保存されている原図のうち、日土小学校の矩計図の写真を掲載した。慌てて撮影した粗い画像だが、原設計図が残っていることを伝えたかったからである。

『再読/日本のモダンアーキテクチャー』表紙

私の担当した部分の扉頁

慌てて撮った日土小学校の矩計図も掲載した

新しい文章では、最後に「<表現>の放棄」と「松村正恒が貫いたもの」という2つの章を追加した。前者では、独立後の作品と八幡浜市役所時代の作品の違いについて考えた。とくに恒心庵で受けた衝撃を手がかりにして、松村の独立後の作品は、個人的な表現を削り落とすことによるデザイン批評とも解釈できると書いた。また後者では、松村邸で発見した手書きノートの存在と、それが戦前における彼の建築計画的探求を集めたものだと報告し、このノートと恒心庵に示された知性と批評性が松村の特徴だと書いた。

このような松村解釈の大筋は、その後私の中で基本的には変わらなかったといってよい。すべては、このストーリーを補強する証拠集めにすぎなかったのではないかと、逆に情けない気持ちにもなる。

しかし、この追加の文章を書いたおかげで、歴史研究のトレーニングを大学時代に受けておらず、建築の設計理論に興味をもちつつ設計実務に携わってきた私でも、こういう分析や書き方でよければ、「歴史的」研究をしてもよいのではないかという気持ちになった。松村の設計した建物とその言葉からは、設計方法上の面白いモデルを抽出することができそうな予感がし、その作業のための推論を正確に行うために「歴史的」事実の蒐集が必要であり、それらの「歴史的」位置付けも考える必要があると思えたからだ。

そして今になってみて思うのは、あのときの松村ツアーは、松村研究の答えとそこに向かう手がかりを青木さんが私に与えようとしたものではなかったかとすら思えてくる。とくに、独立後の作品を多く見せてくださったことの意味は大きかった。

その後、日土小学校の保存再生活動が動き出し、青木さんとは何度かお会いしたのだが、あるとき「花田さんのような人がもっと早く現れたらよかったのに」と言われたことがある。それは、晩年の松村が建築界で忘れられてしまったことへの嘆きや不満だとすぐにわかり、複雑な気持ちで聞いたことをよく覚えている。松村と最後までつき合った青木さんならではの言葉だった。

松村が亡くなったのが1993年2月。植田実さんの編集による松村の遺著『無級建築士自筆年譜』(住まいの図書館出版局)の刊行が翌年1994年の6月で、それを記念したシンポジウムや松村建築の見学会が松山と八幡浜で開かれたのがその直前の5月。青木さんはこの地元企画をリードした。『新建築』1994年7月号にはそのレポート「松村正恒 人と建築・世界 故松村正恒記念シンポジウムレポート」も書いている。そして前回書いたように、私が初めて松村建築を見たのがこの年の6月なのである。こういったニアミスぶりを青木さんは残念がったのだろう。

しかし一方で、もし私が晩年の松村に会っていたら、あるいは松村の存命中に日土小学校の保存再生活動が動いていたら、松村研究も日土小学校の改修案も別の形になっていたかもしれないなと不思議な気持ちになったりもする。また、その後いろいろ考える中で、晩年の松村の変節については私なりにもう少し別の解釈をすることにもなった。

しかし、そういったことすべてをお尋ねしないまま、そして松村研究の成果や蘇った日土小学校を見ていただくこともできないまま、青木光利さんは、2002年に亡くなった。1944年に愛媛で生まれ、建築と町と村と人が大好きで、瀬戸内を愛し、島を愛し、愛媛を、四国を愛し続けた方であった。

[記事の写真や図の無断転載はお断りします]