建築家・松村正恒研究と日土小学校の保存再生をめぐる個人的小史 [13]2008年〜2009年:改修工事の進行

[前回の投稿が2021年6月19日 だったので、なんと3年半以上も更新が滞ってしまいました。一番大きな原因は新型コロナウィルスの流行です。オンライン授業等の対応に追われて時間がなくなり、書く気分にもなれませんでした。そして、私は、慌ただしい状況のまま2022年3月に神戸芸術工科大学を定年退職し(最終講義もオンライン)、同年4月からは京都工芸繊維大学へ移り、建築の保存再生に関する教育と研究を続けています。

ただ、コロナの流行は、終焉を迎えたとは言えないまでも以前ほどではなくなりましたし、残り時間も限られていくので、この連載を復活させようと考えた次第です。]

2008年の夏から、日土小学校の改修工事は着々と進んでいった。前回は2009年3月までのことを書いたが、少し時間を戻し、今回は2008年度前半からの話からである。

2008年の春に実施設計が終わり、その後、工事施工者と工事監理者の選定が行われた。ここで、設計者選定のときと同じような問題が起こった。それは工事監理者のことである。設計は和田耕一さんの事務所が行ったが、現場監理にはいわゆる第三者監理が求められ、入札によって別の設計事務所に決まったのである。建物の保存再生では、新築とは次元の異なる複雑な設計が行われており、現場では新築以上に細心の注意が求められ、設計者が引き続き監理すべきだが、残念ながらそうはならなかった。

しかし、八幡浜市側も、このことに潜む問題点は理解されており、設計意図伝達委託事業という名前で別の予算を用意し、和田さんの事務所に委託して監理業務の支援が行われた。今後は、文化財的価値の高い建物の改修においては、設計者と監理者の選定についてきちんとした仕組みが一般化することを期待したい。

さて、実施設計については、日本建築学会四国支部日土小学校保存再生特別委員会の中の監修委員会がその内容を監修することになっていたが、この仕組みは改修工事に関しても継続され、2008年9月12日の第1回から2009年5月7日の第8回まで、監修委員会が開かれた。

そこには、日本建築学会四国支部日土小学校保存再生特別委員会(委員長:鈴木博之)のメンバー、八幡浜市の教育委員会および監理開発課の方々、設計者、監理者、工事施工担当者が集まり、さまざまな確認や議論を行った。また監修委員会は、愛媛県教育委員会文化財保護課と文化庁の指導も仰ぎ、文化庁への訪問は2回行われ(2008年10月2日と2009年3月12日)、2008年11月6日には、文化庁から当時の担当官であった坊城俊成さんが現場に来られた(第8回監修委員会にも参加された)。

私が出席できた回は限られているが、今回は、そのときの様子や写真を紹介する。

最初に出席したのは、10月3日の第2回目で、この日付は前回書いた通り、私の博士論文の提出日だった。何とか無事に東大の事務局へ提出した後、午後2時に鈴木博之先生の部屋に愛媛の曲田先生、和田さん、教育委員会の梶本さん、腰原研究室の佐藤孝治さんが集合し、打ち合わせが行われた。なんと厳しいスケジューリングだったと懐かしい。ただ、正直言ってこの打ち合わせの記憶がはっきりしない。博士論文を提出した解放感から、茫然自失状態だったのだろう。

私が初めて工事中の現場に行ったのは、2008年12月15日に日土小学校で開かれた第4回委員会のときだ。その日は関係者が勢ぞろいし、鈴木先生、腰原先生、腰原研究室の佐藤孝浩さんが東京から来られ、材料や色や鉄骨階段の改修方法などについて、現場も見て打ち合わせをした。

中校舎と東校舎は、屋根、床、壁、建具が外され、軸組みだけになっていた。素屋根を作る予算はなく、屋根はブルーシートで覆われていた。最終的には、屋根、床、壁は基本的に作り直したが、軸組や木製建具は9割以上、元のものを直しながら保存し再利用した。また、大ばらしをして元に戻した壁や、元の材料の上に新たな材料を貼った壁や天井もある。屋根や床の下地材は可能な範囲で残しながら、それぞれの間に追加した。詳しいことを書き出すときりがないが、重要文化財指定を視野に入れた慎重な設計と工事が行われたわけである。この日の様子を写真でお伝えする。

私は現場にしょっちゅう行くことはできなかったから、確認ごとがあると、和田さんやそのスタッフの名本蒼由美さんから連絡があった。よく覚えているエピソードを3つ書いておきたい。

そのうちの2つは図書室に関することである。松村正恒が設計した建物では、床以外の見えがかり部分には基本的にペンキが塗られ、着色されている(ただしベニア板は基本的に透明なラッカーが塗られている)。しかし、ペンキはやがて劣化するので、日土小学校では竣工当初から数年おきに、市や地域の方の手によって塗り替えられてきており、そのたびに、当初の色とは違った状態になっていた。したがって、最初に塗られた色を確認する必要があり、現場では、木部や鉄部の表面を削るなどしてペンキの色を調査した。

その過程で和田さんから電話があり、「図書室にある独立柱が周囲よりもペンキの層がひとつ少なく、当初は無塗装だったのではないかと思われるが、どうだろうか」とおっしゃった。私は、松村建築といえばペンキが塗られていると思っていたので、戸惑った。

しかし、竣工当時のカラー写真はない。そこで、図書室のモノクロの竣工写真のスキャン画像をパソコンで拡大してみたところ、縦に木目が見えるのである。また、色合いも、他の部材よりも薄く、そういったことから、この柱は無塗装だったと判断した。

実は、図書室の仕上げは、他の部屋のようにパステルカラーのペンキ塗りではなく、さまざまなデザインが混在する。天井には銀揉み紙が張られ、梁は手斧がけ、壁には焼杉板も張られている。また、問題の独立柱の位置から川側へのびる低い天井は柾目で無塗装のベニア板であり、高窓には障子が入っていて、和風の香りもするのである。したがって、松村が独立柱に「床柱」という意味も与えペンキを塗らなかったのではないかという解釈が成り立つと考えた。

また、失われていた書架を原設計通りに作ったが、その木製の棚板についても発見があった。手がかりはこれも前記の写真で、拡大すると上面には木目が見え色も薄く、ペンキは裏面と側面だけに塗られ、上面は無塗装だったと判断できた。その理由については、本の出し入れの際に擦れ、ペンキが剥がれるのを避けたのではないかと想像した。

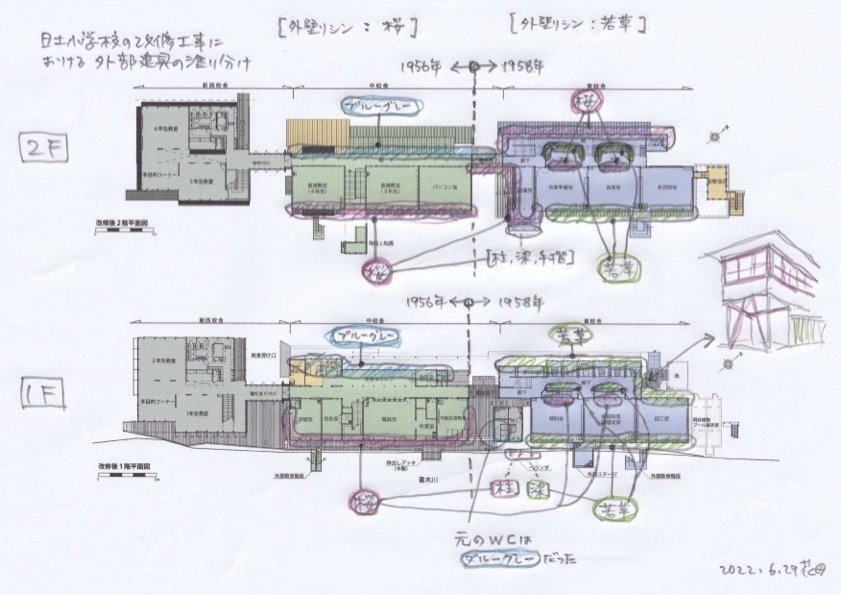

外装の木製建具にもペンキは塗られていて、現場での調査によって、さまざまな色が使われていたことが明らかになった。しかも、1956年竣工の中校舎と1958年竣工の東校舎のあいだに、対比と連続性が生まれるように塗り分けられているのである。

そのなかでも、後に桜色と呼ぶことになったが、いわゆるピンク色が、一部の内装も含め、使われていることがわかったときには驚いた。これについても、「大丈夫ですかね」という問い合わせが現場からあったが確実な証拠はない。しかし、松村が設計した市立八幡浜病院伝染病棟では、外壁の一部が「淡紅色」だと掲載誌(『建築文化』1953年10月号)に書かれており、私自身も現地を見たことがあるので、そういう色を使っていてもおかしくないと考え、それでいきましょうと返事をした。その後、竣工が近づいてから、「夕陽があたるとピンク色の部分は燃えているようようですよ」と和田さんの事務所の名本さんに言われたときにはドキドキした。

工事のことを書き出したらキリがない。詳しくは、工事完了後に出版した『日土小学校の保存と再生』(八幡浜市教育委員会(監)、日土小学校の保存と再生編纂委員会(編)、鹿島出版会、2016年2月)を見ていただきたい。

そして、2009年の6月末に改修工事は完了した。

[記事の写真や図の無断転載はお断りします]